Заметки о творчестве Петра Сальникова

...Однажды он спросил: «Как думаешь: сколько времени солдат на войне находится? В боях на линии фронта, в зоне прямого соприкосновения с противником?» Вопрос человеку, который не мог участвовать в войне по возрасту, покажется неожиданным. Действительно — война состоит не только из перестрелок, атак и отступлений, но они, собственно, и могут называться участием в военных событиях. Двадцать пять, ну — тридцать дней солдат непосредственно воюет. «Почти угадал, — мимолётно улыбнулся Пётр Георгиевич. — Двадцать один день. Вот за них мне и начисляют пенсию, как участнику войны. Три недели, считая и день и ночь. А потом либо в могилёвскую губернию, либо в госпиталь на ремонт после ранения. Остальное время солдат занят подготовкой к бою. Ест, пьёт, спит, окапывается, таскает орудие, готовит позиции»...

...Однажды он спросил: «Как думаешь: сколько времени солдат на войне находится? В боях на линии фронта, в зоне прямого соприкосновения с противником?» Вопрос человеку, который не мог участвовать в войне по возрасту, покажется неожиданным. Действительно — война состоит не только из перестрелок, атак и отступлений, но они, собственно, и могут называться участием в военных событиях. Двадцать пять, ну — тридцать дней солдат непосредственно воюет. «Почти угадал, — мимолётно улыбнулся Пётр Георгиевич. — Двадцать один день. Вот за них мне и начисляют пенсию, как участнику войны. Три недели, считая и день и ночь. А потом либо в могилёвскую губернию, либо в госпиталь на ремонт после ранения. Остальное время солдат занят подготовкой к бою. Ест, пьёт, спит, окапывается, таскает орудие, готовит позиции»...

Такие три недели бывают не у каждого. Дни предельного напряжения физических и душевных сил, дни соприкосновения со смертью, после которых человек уже не может оставаться прежним и во всё оставшееся время находится под воздействием мыслей о хрупкости бытия. В соответствии с солдатской мистикой, как в его рассказе «За сопками Манчжурии»: у парня-допризывника болят места под заштопанной амуницией, снятой с раненого солдата — и в эти же места впоследствии ранит на войне и его самого...

Перед тем, как уехать в родной Плавск, Пётр Георгиевич созвал в Курске друзей — держать совет. За три десятка курских лет, нажив друзей и единомышленников, он состарелся, стал часто прибаливать и не захотел предпринимать такого серьёзного шага, как окончательный уезд, без товарищеской беседы.

Ему предстояло распорядиться курским наследством, перевезти вещи, библиотеку, продать просторную квартиру, в которой он последние годы чаще тосковал один, в периоды между наездами из Украины жены, напутствовать друзей. Одиночество стало его соседом. Всё реже визиты друзей, всё длиннее паузы меж их телефонными звонками, круг его общения неумолимо сжимался, как это бывает приметно к старости каждого человека, а само общение, видно, всё менее утоляло сердце — и тогда подошли мысли о последнем, главном... После того, как, легкомысленно увязавшись за бродячей сучкой, квартиру покинул его любимец, американский коккер Нордик, видно, Петру Георгиевичу в Курске стало не по себе...

Пётр Георгиевич накрыл последний стол, простился с друзьями и единомышленниками и уехал. Его курская доля жизни была завершена, но в Курске остались места, которые его помнили, и рыбачьи тропы, на которых не остыли ещё его следы, осталась рукопись повестей и рассказов, ждущая своего часа. Друзья вычеркнули из записных книжек телефон и адрес приветливого курского дома, вставшего углом на улицах Чехова и Дзержинского, но не забыли этого русского человека, солдата-ветерана Второй мировой войны — писателя Петра Георгиевича Сальникова.

Так случилось, что сборник «Свеча в душе» — это книга тех избранных произведений, которые он посчитал нужным оставить людям — завещание человека, появившегося на свет в начале прошлого века и соступившего с ним его нелёгкие вёрсты. Из книги, сложенной подобным образом, можно понять, что автор любил, что тревожило его, что значительного для человеческого опыта содержала пережитая им жизнь. Наконец, из существа его творчества можно вычленить мысли об основах жизни, о краеугольных опорах бытия. Такие мысли вытекают из созерцания художественной картины мира, изображённой писателем, о чём бы он сам ни думал и о чём бы ни писал; встают перед внутренним взором читателя, как указательные вешки.

Книге задан большой временной диапазон: действия рассказа «Калинов покос» и повести «Далёким днём» отнесены ко второй половине девятнадцатого века, а заканчивается событиями последних дней, как в рассказе «Миллионер и миллионерша», или в новеллах о родительском доме и о матери. Невольно возникает искушение сравнить состояние прежнего человека с нынешним, обмыслить «эволюцию» его духовного мира, что в конечном итоге может привести и к неверным выводам, поскольку диапазон для таких выводов окажется как раз слишком мал.

Центром «Калинова покоса», с его явно стилизованной, но интонационно-целостной прозаической тканью, становится история юношеской любви писателя Льва Толстого и крестьянки Аксиньи Базыкиной — накануне женитьбы писателя на Софье Берс. Новая встреча происходит спустя сорок лет на Калиновом лугу в графских угодьях после сенокоса. Крестьяне вместе с барами раскладывают на траве праздничный стол и начинается гулянье. Известная на всю округу запевала Аксинья заводит необычную песню: «У неё был хороший голос альтового тембра, и песня захватила души людей сразу, и не только словами, но и той напевностью, на которой держался смысл этих слов. Но песня, однако, всем показалась совсем не знакомой, никем не петой и не слыханной в здешних местах».

Следует понять особенность прежнего человека: он был художественно развит и песней выражал образное видение мира: «...Как душа тянется к другой душе, так и люди не могут без песни, как без сущей земной работы»; «...всё как будто совершалось под песню». Песни он пел иные, не те, что поются ныне псевдо-пейзанами бабкинского толку, в них душа просилась наружу, чтобы поплакать о своём и объясниться с миром. Не будет ошибкой признать у прежнего человека большей духовной глубины и тонкости в выражении чувств.

Песня Аксиньи поражает слушателей искренностью, «горьким вдохновением и исповедальным всепризнанием» и вызывает смущение на грани неосознанного стыда. На миру, мол, и смерть красна. «Одиноко, но полновластно войдя в песню, она уже сама управлялась инстинктом чудо-грешницы, а не разумом некогда обездоленной в любви женщины, в минуту слабости поддавшейся порыву жестокости. В песне порой слышался то пронзительный вопль отмщения, то беззащитность и жалоба. То как мечта, то как пустое сновидение возносились звуки песни к вечернему поднебесью, то с грустью ниспадали эти звуки на скошенные травы Калинового луга. И тогда голос Аксиньи долетал до Толстого еле-еле и с заметным скрипом, как скрипят на ветру увядающие, подожжённые осенним холодом листья — хоть криком кричи душа... А иногда, в неуловимые мгновения, звуки песни заставляли замолчать душу. И это молчание души уже переходило в какое-то невыразимое, доселе неведомое чувство и порождало покорность и смущение перед всем, что было и не было...».

Так стонет замаранная житейским грехом душа, она жаждет святости и очищается принародным раскаянием. «Неслыханная в этих местах» песня воспринимается как исповедальный голос личности, после которой путь лежит в церковь, к полноте покаяния. Нынешний «автономно» замкнутый человек мало способен к такому обнажению сердца, да и тех слов он не знает... Пётр Сальников написал рассказ с таким острым чутьём тогдашнего времени, который отличает людей, самих живших на тонком нерве на рубеже времён, с предчувствием того, что люди те были иные .

Первая мысль, которая неизбежно возникает по прочтении сальниковских вещей, в коих и о «силе сильной» писано, и о «размалиновой красоте» далёкой старинушки» — мысль о человеке на войне. Точнее это будет назвать скорбью о солдате, поскольку чувства автора трёх повестей и двух рассказов из десяти, включённых в эту книгу, наиболее выражаются именно такими словами.

«...Война, она разве кого потеряет», — фраза проскальзывает меж строк, но заставляет вернуться к ней, как к кодовому знаку: разве не на войне терялись и люди и поколения, разве не война наипуще расточительна в отношении человеческого «материала»? Однако сальниковская мысль о том, что война, как бы давно ни произошла, держит память солдата в неразжимаемых тисках, понуждает вновь и вновь возвращаться к её событиям, снова и снова переживать её страшные и вслух непроговариваемые эпизоды. Солдат никогда не становится бывшим — он всегда в плену, он данник войны и в мирное время.

Дань войне отдают и маршалы и окопники: одни пишут воспоминания и мемуары, в которых передвигаются грандиозные фронты и армии, эскадры и эшелоны с человеческими массами, боеприпасами и вооружением, в которых военные удачи или поражения связаны с политическими и экономическими последствиями, а «лейтенанты» и рядовые пишут о крови, о смерти товарищей, о поте войны и о её не видимых сверху ужасе и боли.

Мысль о человеке на войне, присущую мировоззрению Петра Сальникова, нужно исследовать, начиная с эпизодов повести «Братун» и рассказа «За сопками Манчжурии». Произведения не объединены общими сюжетом и героями, да и действие в них развивается в разных концах мира, но нечто цельное, присущее взгляду писателя, позволяет сквозь оба повествования протянуть зримую связующую нить.

Повесть делится на две части. Одна посвящена подготовке к бою и собственно бою артиллерийской батареи под командованием капитана Невзорова с боевым охранением немецкой автоколонны, идущей на выручку застрявшей без топлива танковой бригаде. Другая — судьбе тяглового мерина войны Братуна, истерзанного и израненного, приговорённого своими к расстрелу, чудом выжившего и в конце концов выводящего остатки войск к жилью.

Пётр Сальников подробно выписывает «машинерию» боя, погружает читателя в бездушные математические расчёты, в которых своё необходимое место занимают и засевшие на деревьях наблюдатели, подающие нужные условные сигналы, баллистика стрельбы спрятанной за холмами батареи, конфигурация окопов с пулемётными гнёздами и противотанковыми ячейками, линии перекрёстного огня, плотность обстрела, убойная мощь, штыки и стволы, калибры и боеприпасы... Вся противоестественная «геометрия» взаимного истребления, все «балансы» смертельных возможностей, закономерности и случайности боевых столкновений воссозданы и перечислены писателем с убедительностью очевидца, чтобы объяснить читателю механику войны, показать её видимые и невидимые приводные ремни, шестерёнки, шкивы и коленвалы.

Солдату со своего рубежа суть войны видна с последней ясностью: чтобы победить, нужно перемолоть живую силу противника, умалить его мощь, уничтожить его боевой потенциал — и уцелеть самому. В «Братуне» не поют в окопах сусальных «Жди меня» и не бросаются под огонь с криками «За Родину, за Сталина!». Здесь хрипят, кричат, стонут, рычат, «стыдят» товарищей «нехорошими словами», рвут друг друга снарядами, гранатами, полосуют автоматными очередями, винтовочными и пистолетными выстрелами, кидаются в штыки и в ножи. Бой — а в целом война — показан, как страда. Только здесь сжинают не колосья, а косят людей батальонами, ротами, взводами, расчётами, тройками и одиночками. Мысли о семье, детях, о мирном бытии и о возможном счастье оседают в захолустьи сознания, а перед физическими очами человека — край мёрзлой земли, куда нужно вжаться, вгрызться, вплюснуться и сделаться тонким и незаметным, графически чёткая цепь наступающего противника, дымы горящих танков, грибницы разрывов, зимне-белёсое равнодушное небо. И смерть, с которой отношения на войне складываются иначе, чем в быту: «Безгрудой бабой, в коленкоровой исподнице, с растрёпанной косой на костлявых плечах, она шастала по окопам, срывая с солдатских бедованных голов каски, воровски совала их в бездонный мешок и пропадала, погано наследив на фронтовых росстанях. И всё это она творила даже белым божьим днём...<...> Но смерть, угнездившись в каждом из солдат, всегда наготове, и человек боится её. Но боится до той поры, пока не почует, что она только его, а не всех людей. Уверившись, что общая жизнь остаётся, солдат умирает спокойно».

Человек вынужденно включён в «машинерию» войны как деталь общего убийственного механизма и как один из его управляющих элементов. Один отдаёт приказ и посылает на смерть и сотни человек и отдельного живого рядового, потому что ему нельзя послать кого-то другого, мифического, универсального и неуничтожимого. И те, живые, трепетные, с горячей кровью и чутким воображением, выполняют приказ, занимают позицию, отбивают атаку, достреливают за ненадобностью Братуна, маскируют орудие, подносят снаряды...

Война — это всегда чужбина, а солдат тоскует о родине. Он, может быть, не всегда отчётливо знает облик подлинной родины: то ли это подворье отцовского дома, то ли обетованные небесные кущи, куда с обугленной земли выводит туманная лестница. И в прениях со смертью, которая ищет солдатской души, находится нужный язык, о котором с госпитальной койки поведал неопытному солдату солдат бывалый: «О смерти мечтать надо!.. Иначе на войне не скоро поймёшь, что лучше: смерть или жизнь. К жизни мы привыкаем, начинаем любить её. А смерть — баба ревнивая...» «...Душа с телом короткие сожители... Не-е-т: сила сама по себе, а дух своё гнездо знает!..»

...И вот о Братуне.

«Через минуту-другую вместе с пушкой будет раздавлен замковый Ломакин. Ещё раз убьют заряжающего Казаркина и сержанта Марчука, и лучший расчёт невзоровской батареи перестанет существовать...» После того ездовой Огарьков, наблюдающий вместе с пехотинцами за дуэлью артиллеристов с последним немецким танком, отведёт в лесок Братуна и дострелит его. Приказ командира выполнен, пуля прошила лошажье лёгкое, но Братун остался стоять и, скосив глаз, смотрел, как в снегу у копыта собирается лужица крови. На него натыкаются люди: раненые ли в поисках лазарета, окруженцы ли ищут «свой, некогда потерянный кусочек России?» Потом и артиллеристы набрели. Если бы даже конь знал, «что люди хотят добить его, съесть и, таким образом запастись остатками его жизни на дорогу, то и тогда Братун не оскорбился бы и не пожалел себя».

Но солдаты положились на чутьё Братуна — зверь должен был вывести людей к жилью. И вот начался исход, потянулся этот странный и страшный караван по пустым мёрзлым полям в поисках России. Читателю внятна мысль автора: этот человеческий мусор, отребье войны, недобитки, остатки разгромленных войск, раненые и контуженные солдаты бредут за плохо дострелянным Братуном в надежде обрести родину, обетованный угол, где нет ни ужаса, ни крови — и вывести их должен прирученный зверь, брат по плоти. Люди, вероятно, и не слыхали никогда, да и Братун не может знать Павловых слов о твари, находящейся в «рабстве тления», о том, что с Адамова греха всякая животная тварь в падшем мире «совокупно стенает и мучится доныне». С человеком мучится и подлежит вместе с человеком рабству тления, а освобождение её наступит вместе со спасением человечества...

Они сперва хоронят умерших у дороги, затем для этой последней чести осталось слишком мало сил и людей. Движение должно спасти обессилевших солдат, но идти было некуда. Солдаты греются у кашляющего и плачущего, растерявшего подковы Братуна, вспоминают о бабке, которая учила верить в Бога, и снова бредут под обледеневшей луной, у которой кусок словно выкрошило зениткой — от одной мёртвой деревни к другой. И вывел-таки людей Братун, более всего боявшийся помереть прежде них.

Но вывел не к чудесной лестнице в обетованный рай, не в надмирную сущность, которой грешный человек не достоин, а к человеческому жилью с живыми тёплыми дымами над печными трубами; дымами, вставшими «серо-мраморными столбами, на которых ладно и прочно держалось небо, тоже серое, с грязноватой синцой. Дымовые столбы и небо повиделись несокрушимой крепостью, прибежищем уцелевшей в этих местах жизни. Казалось, тут — и конец и начало света...» Жива была та Россия, о которой грезилось и за которую солдаты клали свои жизни. Может быть, тем и увенчалось их воинское достоинство, что, уцелев, они обрели самую лучшую свою земную награду...

И только тогда Братун позволил себе умереть «без стыда».

В рассказе «За сопками Манчжурии», написанном строже, точнее, без тех иногда досадных стилистических «излишеств», свойственных языку «Братуна» в частности — писательская мысль о человеке на войне получает новое и, как представляется, законченное выражение. Законченное в смысле предельности человеческого опыта, невозможности выразить в слове доступными средствами накопленные наблюдения и остроту чувств.

В последний день мировой войны солдат-артиллерист был тяжело контужен и очнулся спустя неделю в Манчжурии, в японском военном госпитале на окраине Мукдена — последней столицы последнего китайского императора. В госпитале лечились и раненые советские солдаты-победители и раненые солдаты капитулировавшей Квантунской армии; и лечили их и советские военные врачи и японские. Сюжет нагружен экзотическими деталями и приметами местного «антуража». Здесь и фельдшер из беглых даурских казаков-семёновцев, покорно ожидающий скорого советского суда и казни, и госпитальный дворник китаец в сопровождении козла-гурана с выпученными злобными глазами, за воротами госпиталя мечутся рикши в соломенных конических шляпах и понуро бредут пленённые японские солдаты. И всюду песок, нанесённый суховеями из гобийской пустыни, он тленной паволокой покрывает улицы, крыши домов, листья и стволы деревьев, хрустит на зубах, скапливается во всех щелях и закоулках.

Но не это составляет предмет рассмотрения. Писателя влечёт состояние главного героя рассказа, у которого после контузии нарушен «вестибуляр», частично потеряна память и плохо работает «сбитый рассудок». Он забыл свою фамилию, не помнит номер части, в которой воевал. Рассказ выстроен таким образом, чтобы шаг за шагом проследить возвращение к человеку памяти, обретение им полного личностного самопонимания, утраченного во время последнего боя — утрата же личности осознается читателем как результат солдатского состояния, как «итог» участия человека в братоубийстве. Война часто всплывала в палатном бреду своими изнуряющими сознание эпизодами, и тогда «заступали тоска и злоба на судьбу, на войну...», когда хочется одним махом смести и пески, и танки, и верблюдов, и монгольскую конницу, и мотоциклистов, «весь пережитый кошмар», и вырваться «из белых стен чужбинного госпиталя на белый, истинно-человечий свет».

За его выздоровление самоотверженно бьются и советские врачи и японские, для которых Манчжурия одинаково чужбина и край света, и в этой битве они уже не враги, а коллеги и единомышленники. «Лечил, маялся с нами японский медперсонал. И язык не повернётся сказать что-либо дурного о тех, кто возился с нашими ранами на операционных столах, кто кормил-поил нас, берёг от грязи и вшей, не брезгуя и не подавая вида на своё превосходство живого над обречённым. И подчас трудно понять: кто у кого в плену?» Это единодушие, независимо от различного положения, в котором они оказались, роднит оба психических и этнических расовых типа, европейского и азиатского, и заставляет читателя думать об общечеловеческих корнях их таких не схожих культур, о сострадании как норме общежития.

Когда «переселенцы», откочевавшие на чужое кладбище, наполовину освободили госпиталь, солдат, возмечтав о скором возвращении на родину, стал пробовать ходить. Но главную роль в его выздоровлении сыграли не усилия начальника госпиталя майора Макохи, не добросовестный уход японских санитаров и не дружеское солдатское окружение, сдабриваюшего солёной, прибавлющей духу шуткой каждый его удачный и неудачный шаг, а подаренный ему доходягой-танкистом томик запретного Есенина, маскированный обложкой полевого Устава. «Читая стихи, я бесстыдно и по-солдатски сухо плакал, маялся в непонятных чувствах, горел в несусветных желаниях...» Душа очнулась и запросила жизни: «Говорят, стихи лечат душу. И как ни высокопарны эти слова, есенинская книжка, подобно колдовской магии, сотворила со мной волшебство: день ото дня я стал выправляться от чувства обречённости...».

...Солдату пришлось дослуживать несколько лет и тяготы уже мирной службы ему помогал переносить Есенин. Томик его стихотворений скрытно фронтами прошёл Россию, Европу и Монголию, но был изъят непреклонным таможенником на обратном пути на родину...

«Вывод» Петра Сальникова из собственного воинского опыта можно вместить в одну «формулу»: война — это чужбина, это неестественно-бредовое состояние, чуждое «белому, истинно-человечьему свету».

Ещё одна история о солдатской судьбе рассказана в повести «Далёким днём». Солдат жил в позапрошлом веке, служил в другой армии, императорской, и судьба его оказалась эпизодически-причудливым образом связана с деятельностью в роли адвоката уже известного к тому времени писателя Льва Толстого. История эта, по словам Льва Николаевича, оказала на его жизнь важное влияние.

Нужно добавить, что личное трепетное отношение Петра Сальникова к земляку-Толстому и послужило той порцией «энергии заблуждения», которая вывела его на расследование судьбы «штрафованного» солдата Василия Шибунина. Разжалованный из унтеров солдат производит странное впечатление: валяется на посту в траве, небрежно обращается с оружием и винтовку на переходах использует как посох, якшается с арестованными бунтовщиками поляками, перечит командирам и не удивительно, что в конце концов он попадает под трибунал и приговарвается к расстрелу за драку с начальником. Необходимо вспомнить, что случай с Шибуниным «лёг» в тот небольшой период истории русской армии, когда она была угнетена муштрой и поражена вирусом дисциплинарной жестокости, что даже послужило поводом к написанию Львом Толстым рассказа «После бала». Вероятно, собственно история с Василием Шибуниным не имела бы столь трагического продолжения, если бы он не только не попал в армию в такой период её существования, но и вообще не служил бы в армии. Шибунин, как его объективно изображает Пётр Сальников, человек часто неуправляемый, страстный, дерзкий, подверженный порокам и слабостям и такому, естественно, не место в солдатском ряду, который вытёсывает воина из любого материала, если только в нём есть умение терпеть и подчиняться. Где-нибудь на «гражданке» за его непредсказуемость и вздорность мужики в тёмном углу намяли бы ему бока, да тем и кончилось, но в армии ущербные личностные качества неизбежно привели его к драматическому финалу, как привели бы к нему наверняка в любой армии, советской или российской. Тем не менее симпатии автора полностью сосредоточены на его стороне. Он видит в нём тот же образ чужбинности, чужеродности такому консервативному общественному институту, каким является армия.

На бывшего артиллериста Льва Толстого, участника Крымской войны, эта история оказала такое влияние, что он впоследствии пришёл к отрицанию государства и цивилизации вообще. Заблуждения великих людей имеют свойство оказывать длительное воздействие на умы. Пётр Сальников, вовлекаясь в отрицательную атмосферу толстовских суждений, всё-таки удерживается от пафоса разоблачительности и от срывания в раже всех и всяческих масок и одежд. Ему по-человечески близка судьба несчастного человека, обряженного в солдатскую форму, и «примирение» с внешней силой государственной машины происходит для него в образе матери погибшего в Отечественной войне солдата — однофамильца Шибунина. Мать скорбит над его могилой, как над могилой собственного сына.

Если продолжить «солдатскую» линию в творчестве Петра Сальникова до наших дней, она оставляет те же чувства печали и сострадания, что и в произведениях прежних лет о войне. В рассказе «Попутный груз» дед Авдей встречает на переправе гроб с телом погибшего на афганской войне внука Веньки, а в колхозную контору за гуманитарной помощью от побеждённых немцев приходит ветеран войны с начищенным орденом Славы на груди — имеет право, «ихний Берлин брал». Эхом звучат взрывы в каменоломне у деревни и, кажется, что «смертно рвётся уже не наша, а чья-то чужая земля — ей и терпеть»...

Но самая выразительная мысль о солдатской судьбе заключилась у Петра Сальникова в повести «Солдатская беда», в этой давно опубликованной и, по общему мнению, недооценённой повести. Солдат Евдоким на постое в деревенской избе чистит ручной пулемёт и случайно убивает хозяйку избы, солдатскую вдову, мать четверых детей. После ранения на фронте он был демобилизован и возвращается не на родной Алтай, к бездетной жене-староверке, а в это осиротевшее и по его вине гнездо. «Так день за днём, неделя за неделей начала вязаться-плестись цепочка нескладной жизни списанного солдата».

Евдоким прожил в доме двадцать лет, сколько нужно было для того, чтобы выкормить, выпустить из гнезда и поставить на крыло детей-сирот — столько, сколько нужно было, чтобы искупить застарелую вину. Ушли его лучшие годы, давно перестала отвечать на письма жена, опустела прошлая жизнь, но, странное дело — в читательском сознании беда Евдокима завершилась по-бедой, торжеством лучших черт характера: самоотверженности, долга и любви к ближнему. Всем своим строем повесть оставляет светлое чувство радости за русского человека. Нет, Евдоким не пожертвовал судьбой, собственным будущим и наполненностью жизни, он сохранил главное — душу.

Вообще же сальниковское «разрешение» мысли о солдатской судьбе находится в рассказе «За сопками Манчжурии». Посреди «тьмущего бреда» в госпитальной палате контуженному артиллеристу предстают и картины «счастливого прозрения». «...Виделась родная изба, хлопотунья мать у печки, а за столом полуголодная солдатня. По кругу вперемешку с нашими бойцами сидят и японцы, и китайцы, и даже «предатель» — даурский казак-семёновец... Перед каждым на протяной скатерти — по разваристой картошине, а на серёдке стола, словно братина, — армейский котелок с шипучим квасом...». Во сне состоялось не внутреннее примирение со вчерашними противниками, но отторжение вражды и духовное преображение людей под сенью деревенской избы и в гостях у общей матери, у которой для каждого найдётся одна картошина и кружка с квасом. Солдат ведь — «общая родня»...

Ещё одна мысль отчётливо «просвечивает» сквозь повествовательную ткань сальниковской прозы — мысль о неприкаянности, бездомности человека. Она наиболее внятна в сравнении с последними рассказами о доме и о матери, о возвращении на родные корни — в воспоминательных вещах «Точило», «Репейное масло», «Праздник с закавыкой», «Скрипучая половица».

Конечно же, самый первый бездомный — солдат: он всегда на чужбине. Чужбина и война, а солдат на ней не взрослеет, а старится. Солдат на войне ищет родину, тоскует об обетованном доме. Неприкаян и бесприютен в мире штрафованный Шибунин. Ищет дом и старый волчатник Василий Унжаков из рассказа «Матёрый».

И судьба самого Петра Георгиевича была отмечена печатью неприкаянности. Без жилья он не оставался, но семейная, домная жизнь вдали от родных палестин у него не складывалась. Может быть, преодолением заклятого барьера и было его возвращение на родину и сближение с родной кровью — с единственной дочерью от первого брака и с поздней внучкой Ксюшей, одарённой чрезвычайным слухом на слово: ещё не умея читать, она с голоса матери запоминала огромное количество есенинских и пушкинских стихов...

Курская квартира Петра Георгиевича располагалась на проходном месте: кто из литераторов ни приезжал из глубинки, её не миновал. Он редко отказывал во встрече, если ему звонили с такой просьбой. У двери в квартиру между овощным ларём и батареей отопления устроил зимнюю лёжку бездомный мальчишка лет четырнадцати. Днём он уходил на центральный рынок на промысел, в сумерках, покуривая и потягивая пивко, читал при свете лестничной лампочки жёлтые газеты, а потом устраивался на ночлег. «Готовый боевик», — усмехался Пётр Георгиевич. Впрочем, жили они мирно.

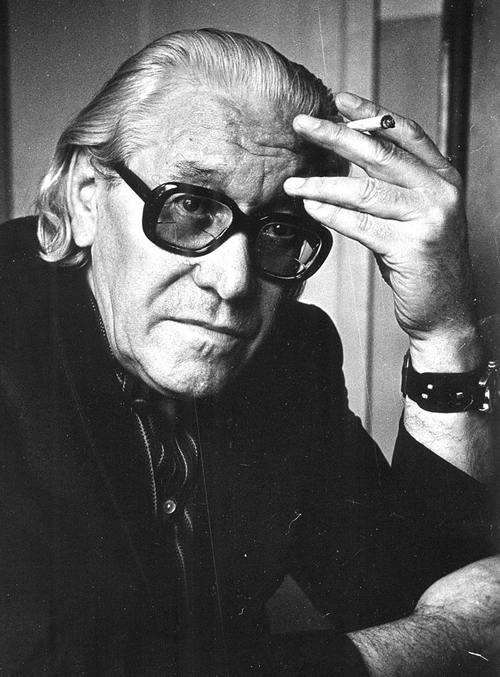

На кухне пахло жареной картошкой — единственное блюдо, которое Пётр Георгиевич умел и любил готовить. Наконец, всё поспело для встречи, хозяин приглашает к столу, и сам в трико и в майке, поверх которой на тонкой крученой бечёвке висит массивный бронзовый крестик, садится во главе, закуривает, и — начинается беседа. В памяти остались его скупая понимающая усмешка, проницательный, а иногда с упрекающим выражением взгляд карих глаз, черты крупного, будто колуном тёсаного лица, которое он самокритично оценивал словечком «урыльник», абрис его массивной и угловатой фигуры, неторопливая манера двигаться и говорить.

Теперь, спустя несколько лет после его ухода, начинаешь сознавать, сколько много он отдавал. Прежде всего, выказывая рассудительность в оценках и характеристиках людей и событий — тем самым он остерегал собеседника от досадных ошибок, происходящих от поспешности суждений... Вспоминается, с каким пылом многие встретили новую, только что появившуюся на политическом горизонте фигуру, связывая с нею столько надежд и упований! Пётр Георгиевич только кривил губы в ядовитой усмешке: «Ну, брат, посмотрим, что будет...» Очень скоро все убедились в его правоте. Похоже, он всегда знал что-то такое сверх тего, что было всем известно, а скорее, прозревал суть человека в силу особой мужицкой основательности и житейской осторожности...

Дома у него издавна всё располагалось на своих местах, но, как иногда случалось наводить иной порядок, то попытки произвести передислокацию предметов встречали молчаливое и упорное их сопротивление. Собрал было тюк старых газет и архивных вырезок, чтобы снести на помойку, но у мусорного бака вдруг передумал и оставил материалы о своих любимых животных — лошадях. Не всё можно выбросить... Как-то показал курьёзные «раритеты»: собственную книгу, к которой в результате типографского брака была приклеена обложка от чужой книги; сборник рассказов разных авторов с белыми страницами вместо своего рассказа; его рассказ в ежемесячнике, напечатанный под чужой фамилией. Трудно представить что-либо более неприятное для творческой личности: уязвлены авторские амбиции, так ещё и вещь не увидела света. Видно, Пётр Георгиевич не выбрасывал эти бракованные изделия, чтобы иногда грустно позабавиться издательскими причудами — но с какой же горечью он хранил их...

На пенсии у него было много времени, чтобы выправить свою прозу, довести её до скупой ясной простоты, как и произошло с рассказом «Точило», или «За сопками Манчжурии»: общественная, чиновная и дружеская загрузка не позволяли этого сделать во все годы его литературных бдений. Последнюю повесть «Натурщица» оставил в черновом варианте — жизнь ли не отпустила ему сроков для её воплощения, то ли он не успел преодолеть сопротивления словесного материала?..

И это тем более удивительно, что Пётр Георгиевич готовился: он не оставил нерешённого в этом мире, чтобы никто не посмел упрекнуть его память — ни друзья, ни соседи, ни родственники. А решать необходимо было по тем неведомым нам законам плотяного мира, какие он пытался исследовать в своём рассказе «Сорочий куст»: жизнь отдаётся за жизнь, смерть обменивается на смерть. Тайные правила целокупности мира не оставляют лазеек для малодушных, и судьбу завершает сам человек... Но не в том ли и состояло его, сальниковское, завершение: не договорить?

...Морское судно во время рейса оставляет за кормой след, хорошо видимый сверху, с наблюдательного поста на мачте. Взвихренные корпусом корабля и винтами водяные слои пенятся и длинными поволоками пропадают за кормой. Море скоро сглаживает этот бурный след, но в ночное время заметно, как он ещё долго фосфоресцирует, светится. Жизнь каждого человека сходна с движением судна по житейскому океану. Оно скрылось за горизонтом, но так же, как вода ещё хранит его мерцающий в глубине след — так и после ухода человека от него остаётся памятная черта, зарубка. Как осталась она в памяти многих людей, кто любил этого человека — Петра Георгиевича Сальникова — и кто считал дружбу и общение с ним большой жизненной прибавкой...

Кончились неприкаянные годы, блудный сын вернулся в отчий край, небо над ним приняло его последний вздох, и родная земля упокоила его. Умолкла и его собственная, никем не петая песня. Были накалённые гобийской пустыней двадцать один день молодой жизни, определившие градусы её последующего бытия и миросозерцания, три недели, пробудившие свидетеля войны.

Кто знает, может быть, именно ради этих трёх недель он и приходил в мир, чтобы потом рассказать о чужбине человека?

|

|

| Внимание! Если вы заметили в тексте ошибку, выделите ее и нажмите "Ctrl"+"Enter"

Комментариев: |