ГОРА ХРУСТАЛЬНАЯ

Рассказ

В семи верстах от поселья посреди глухой тайги, где разве что широкогрудый изюбрь, коль скоро забредёт сюда, сорванный с отчих нагорий волчьей стаей, только и потопчет дурным чернолоскутьем легшие на землю тонкоствольные валежины да редкие, пахнущие болотной травой зеленя, промеж которых нет-нет да и сгуртуются грибные семейства, находится Гора Хрустальная. Невесть почему она так прозывается. Но, надо быть, потому, что издали похожа на огромный складень из диковинных разноцветных каменьев. Видать, кто-то из небожителей в пору легкой грусти, разбередившей душу, сварганил её, высоченную, посверкивающую посреди земного пространства чудно и размашисто, ястребиным крылом зависшую над морским берегом. Небожитель долго стоял тут, любуясь на своё творенье. И там, где он стоял, не выдержала земля и провалилась. И в ямину, после того, как небожитель сошел с места, пролилась из небесных колодцев прозрачная, диковинно чистая вода. Со временем тут образовалось озерко глубокое, захочешь, да не достанешь дна. Только нету охотников проделать это. Но раньше-то, надо думать, были, да все повывелись. Это когда разбежался по Подлеморью слух, будто де в Малом озерке, а оно так и наречено ещё в стародавние времена, живёт Дух, который не любит, когда тревожат его покой. Бывает, изловит забредшего в тёмные воды и уж не отпустит, держа душу несчастного при себе, как малец полюбившуюся игрушку. Незнамо, сколько их у него. Надо думать, дюжиной тут не обошлось. А попробуй отыми какую-либо у него!.. Нет уж, избави нас от Лукавого!.. Да и кому бы пристало отымать? Люди в Подлеморье не склонны к баловству, сохраняют в сердцах от дедов и прадедов протянувшееся к ним, сроду не порвут эту ниточку, понимают, случись по-другому, и останется от них пыль одна. Это чужаки, которые нет-нет да и окажутся в здешних местах, нередко своевольничают, и не мудрено, для многих, поднятых теперешней жизнью, всё трын-трава, нету в них уваженья к местным свычаям и сказам, а услыхав чего, похохочут и пойдут дальше хозяйским шагом по чуждым их духу землям. Только далеко ли проляжет путь? Нет, пожалуй. Вдруг да и забредут в тёмные воды озерка и уж не выйдут оттуда. Неладное происходит и с теми, кто, завидев Гору Хрустальную, одуревши от её неземной красоты, вознамерится забраться на её вершину. Коль скоро и подымется на самый верх, чрез малое время оборотится от остужающего в груди удивления в обыкновенно бесчувственный камень: мир-то пред ним распахнётся дивно как холоден в своём совершенстве, словно бы никогда в нём не было ничего греющего душу.

Про это не однажды задумывался Тихон Мисиркеев, длинноногий худотелый мужик лет сорока с хвостиком c большими тёмно-серыми глазами, в которых жило удивление перед тем, что могло бы открыться ему, коль скоро так сложились бы обстоятельства, или уже открылось, не всё, конечно, сбоку, пожалуй, когда поутру, влекомый сердечным неуютом, выходил на крыльцо и глядел на небо, то чистое и прозрачное, как вода в горном ручье, то взбаламученное низко зависающими над округой угловатыми тучами, блещущими нездешней смуглотой, слегка подрумяненной ранними солнечными лучами.

Тихон не то, что б любил небо, уважал, пожалуй, понимая про его высокое назначение, и не огорчался, даже когда небо словно бы утрачивало свою изначальность и оборачивалось во что-то смурное и отчаянно гудящее. Он улавливал те звуки, для многих его соплеменников чуждые, принимая их за что-то надобное дальнему миру, куда тянулось сердце. Надо сказать, в последнее время Тихон зачастил к Хрустальной, впрочем, не подходил к ней близко, держа на сердце опаску, останавливался, поднявшись от моря по змеисто гибкой тропе, на ближнем круторогом пригорке, откуда её хорошо было видно. И слышно, как, едва сумерки падут на ближние скалы, пошумливают лесные духи, слетающие со всей округи к изножью Горы. И редко кто-то из них осмеливался подняться на вершину. Что-то отпугивало и их от Хрустальной. Надо быть, Гора была наделена силой, которую не одолеть малым Духам. Невесть где сокрыта эта сила. Может, в нездешней красоте Хрустальной, обжигающей стылым совершенством, а может, в ярко синих каменьях, вознесённых на самую вершину. Мнится, случись непотребное, и падут те на ослабевшую от людских грехов землю и стронут в ней, и сделается она слабой, а время годя рассыплется. Может и так. Во всяком случает, нечто подобное мерещилось Тихону, когда оглядывал Хрустальную. И зябко становилось на сердце, а порой аж передёргивало всего. Однако это было не в состоянии поменять в нём. Крепкой оказалась нитка, что протянулась от него к Горе. Он и раньше слыхал про людей, кто чаще по неразумью оказывался на вершине Хрустальной. Впрочем, только ли по неразумью?.. Сказывали, вдруг да и нападало на человека томленье, и он делался сам не свой, места себе не находил от тоски, что нападала на него, окаянная. А глаза делались навроде бы бешеные, и уж никто не осмеливался подойти к нему. Время спустя человек пропадал для людей, а когда появлялся, это был другой человек, светился весь, точно бы прикоснулся к чему-то манящему, подобно горному хрусталю. Но человек недолго ходил по улочкам отчего поселья. В какой-то момент покидал Подлеморье. И теперь уже навсегда. Сказывали, что его, как и тех, кто побывал на вершине, забрала Хрустальная. Не отпускала она никого, кто проник в её тайну. Но, может, и не так, и нету тут никакой тайны, а есть упрямство, никем в миру ещё не отгаданное.

Тихон вот уже пятый год живёт один в отчем доме. Попервости после смерти отца люто тоскливо было, даже в избу не хотелось заходить, часами просиживал на низком крылечке, и, лишь когда наступала глубокая ночь и уж в сажени от него не видать было ничего, подымался со ступеньки и заходил в избу. Ложился поверх покрывала на узкую cкрипучую кровать и час-другой лежал с открытыми глазами, глядя в душный сумерек, отодвинувший от него потолок, и невесть о чём думал, но чаще о том, что уж больно скучно ему, может, стоит что-то поменять в своей жизни. Знать бы, что?.. Сосед, ровесник Тихона, крепкий и рослый, подобно молодой разлапистой листвени, Вовка Самохвалов, отец пятерых детей, равно как и батяня, широкоскулых с маленькими круглыми хитрыми глазками, говорил при встрече с ним:

- А может, те бабу привесть в избу? Всё не так скучно будет. Глядишь, и ребятёнки пойдут, и ты возрадуесся, глядя на их.

Тихон головой кудлатой покачивал, а иной раз ронял:

- Нет уж… В другой раз мне такого подарку не надо.

Было однажды: охомутала его вдовушка с нижней улицы. Да не крепко. Через год расстался с нею. Не смог приноровиться к бабе, увидеть в ней родного человека. И она, поди, тоже. А не то не ушла бы из мисиркеевского дома спокойно, ничего в нём не потревожив и и в малости не держа обиду на Тихона.

- Нет уж!.. – в который раз сказал он, но теперь понастырней. Это когда соседские ребятишки, забежав во двор, страсть как раскричались, аж в ушах у Тихона зазвенело. Он уважал ребятишек, но только когда они молчали и тянули к нему ручонки, как если бы хотели попросить что-либо. Он в те поры старался угодить им и нередко сказывал что-то ласковое. Однако, когда те же ребятишки подымали шум, разыгравшись, он вздыхал и затыкал уши. Привык к тишине и не хотел расставаться с нею. В тишине-то он зачастую утягивался в дальние дали, где у него имелись знакомые. Они ни о чём не спрашивали, глядели на него с лёгкой, как думалось, грустью, словно бы понимали про смуту, что вдруг закрадывалась в мужичью душу. Понимали, но не могли, а может, не хотели помочь ему освободиться от неё, держа в голове мысль про то, что каждый должен сам разбираться с тем, что происходит. И он пытался это сделать. Но не умел одолеть желание, которое нет-нет да и накатывало, когда глядел на Гору. Порой думал: «Вот бы взять и подойти к ей поближе, оглядеть её всю, а потом искупаться в озерке, в котором, слыхать, не живёт и малая рыбёшка, а зверьё обходит его стороной. Не зря ж получило прозванье «Мёртвого». То и было бы ладно».

Он так часто повторял эти слова, что скоро те сделались для него привычны и теперь уже редко когда оставляли в покое. И однажды, проведя ночь в сомненьях, которые прогнали сон, чуть только осиялось в дальних гольцах, Тихон вышел из дому и ближе к полудню подошёл к старому, давненько облюбованному им месту, постоял, накапливая в сердце решимость, но, может, просто отгоняя усталость, а потом сделал шаг-другой в сторону Горы… И уж не мог остановиться, как если бы кто-то подталкивал в спину.

Оказавшись в изножье Хрустальной, он посидел на каменистом берегу мёртвого озерка, с интересом наблюдая за прозрачной водой, в которой не было и малого шевеления, хотя от снежных гольцов тянуло хлёстким знобящим ветром. Потом поднялся с земли и, тихонько бормоча что-то под нос, как если бы что-то ободряющее, вселяющее в него надежду, начал подниматься в гору. Он, наверно, когда б это зависело от него, переждал бы непогоду: не на весь же день зарядил дождь, – но теперь был не властен что-либо поменять, в душе стронулось и уж не сыскать было того, что имелось в ней прежде. Приспело другое, и он впервые в жизни ощутил себя не малостью, про которую вовсе не обязательно кому-то помнить, а чем-то большим, словно бы стал в состоянии угадывать в пространстве и определяться в нём, не смущаясь своей слабости, и не то, чтобы проникать в иные миры, это удавалось и раньше, а как бы понимать, что там происходит и отчего?.. Отчего порой так болезненно тянет в те миры, что и не совладать с душевным напрягом?.. Удивительно, что он ещё оставался в прежнем своём обличье, данном землёй-матерью. Сам-то он в кой-то момент думал, что поменялся не только в душе, а и внешне теперь походит на тени, что кружат вокруг его головы и, кажется, недоумевают, чего бы человеку потребовалось тут, в месте их проживания?.. Тихон пытался объясниться с ними, но они не услышали или не захотели услышать, а потом и вовсе исчезли. Стало тихо, слышно было, как под ногами шуршит слабая, пришибленная недавно отгулявшим ветром, придавленная к земле голубая трава Ая-ганга. Иной раз казалось, что она уж не подымется, однако стоило отойти от неё сажени на три, как она распрямлялась и горделиво покачивала маленькой рыжеватой головкой. К полудню дождь прекратился, в небе появилось большое круглое солнце, оно обжигало, было трудно дышать, но Тихон не отступал от своего намеренья. Теперь уже и впрямь от своего, а то, что прежде управляло им, затерялось в пространстве, надо быть, сбитое с его плеч лютым зноем. Он сделался свободен в своём выборе и облегчённо вздохнул, всё-таки неприятно было подчиняться кому-то, хотя бы и божественной силе. Тут-то и приспела мысль: а может, стоит сойти с тропы, которая гибкой змейкой бежит к вершине горы?.. «Чё без путя пытать себя? Иль другого чего нету?..» Он только подумал так, как запощипывало на сердце и пуще прежнего перехватило дыхание, и в попытке сладить с этим он снова встал на тропу и пошёл по ней, теперь уже не глядя по сторонам и сосредоточившись только на том, чтоб и вовсе не ослабнуть и не повернуть обратно. А чуть погодя сделалось стыдно, вдруг помнилось, что кто-то теперь следит за ним и неодобрительно усмехается. «Кто бы?.. Может, Хозяин тайги? Надысь, баял в улочке какой-то незнакомый старичок, что Хозяин шибко охраняет Гору и пройти мимо не него – вроде бы как пролезть грешнику в рай через игольчатое ушко. Короче, мало кому удаётся. И ладно, что так-то… Всяк должон жить по правилам, которые от дедов и прадедов».

Тихону, нынче пребывающему в необычайном даже для него самого состоянии духа, не больно-то хотелось соглашаться с этим, но и отодвинуть в сторону сомнение, закравшееся в душу, не мог: всё ж он оставался обыкновенным земным человеком, правда, в последнее время невесть что возомнившим, как если бы вдруг осознал себя связанным и с тем миром, про который много чего слыхал, но мало чего знал. Не выпадало к нему дороги, опять же и привычная для жителя Подлеморья опаска отодвигала от нередко возникавшего в нём желания стронуть в душе. А когда помнилось, что в состоянии отступить от всегдашнего правила, вдруг показавшегося слабым, ничего не стоит переступить через него, он как бы поменялся в самом себе. Шустроглазый сосед заметил случившуюся в нём перемену и, однажды придя к нему на подворье и устроившись на крылечке с самокруткой в руке, сказал, подозвав хозяина, который возился на огородце, подтягивая зеленя:

- Чевой-то в твоём лице вроде бы осиялося и уж ты, замечено людями, не отворачивасся ни от кого и даже будто бы улыбаесся. Хотя б и мне, во, как нынче?.. Пошто бы, а?..

Тихон засмущался, едва не сказал про то, что происходит с ним и отчего порой скучно делать то же, что и вчера, и всё тянет куда-то, тянет, порой уж нету сил бороться с этим желанием, тогда и ступает мысленно на незнамую тропу и медленно бредёт по ней. И в те поры его захлёстывает радость, однако ж и смущение нет-нет да и отодвинет её, точно бы пытаясь поведать, кто он такой и отчего ему надо чего-то несвычного с теперешней жизнью. Он догадывался, не почину это. Иль ладно поддаваться пущай и сильному желанию, не лучше ли усмирить его и свычно со своей натурой притянуться к тишине и покою, к тому, что во всякую пору жило в нём, отчего и казался кое-кому замкнутым на себе, а порой и нелюдимым?.. Но сам-то он знал, что не хотел бы никого потревожить, вот и сторонился людского участия, нередко не замечая его вовсе. Было так, было, и ничему тут уж не поменяться.

Он ничего не сказал Вовке Самохвалову и не остановил его, когда тот, с досадой выплюнув изо рта самокрутку, кряхтя, поднялся с крылечка и поплёлся к воротцам.

Ближе к полудню он поднялся на вершину Хрустальной весь в поту, ощущая в ногах несвычную вялость, которая не позволяла стронуться с места, всё ж он умудрился перед тем, как свалиться мешком наземь, глянуть вокруг. И, когда он так сделал, у него перехватило дыхание. Ему открылся Байкал во всей своей мощи. Она угадывалась в сумеречно стылых грозовых тучах, зависших над морем, и в набегающих на землисто чёрный берег крутых, сребротелых волнах, внахлёст бивших по каменьям, которые, как ни странно, выдерживали грозный напор и не оборачивались в пыль. Всё ж в их гулком перестуке иной раз угадывался откровенный страх: а что как и с ними случится перемена, вызванная яростной непогодой. Они не всегда умели спрятать страх в каменном мешке и поскуливали от отчаянья. Впрочем, скулёж могли издавать и грудастые белопенные чайки, что кружили над морем и кому была в радость сошедшая с рельсов непогода. Но потом короткая птичья радость иссякла, и злой ветер шибче прежнего погнал белопенные волны, но теперь уже не к берегу, а как бы наискосок к нему, к Горе Хрустальной, где в ту пору приходил в себя Тихон. Он лежал промеж хилых березок, которые упадали ветвями аж до самого низу, едва не скатываясь с горы, и не понять было, что удерживало их на плаву, отчего ещё не вырваны с корнем из земли…

Он задремал, и тут увидал в прозорах берёзовых ветвей не то ангелов с серебристыми крылами, не то тех из людей, кто поменял свою сущность и обрёл способность к полёту хотя бы и в ближних пространствах. Про это Тихон слышал ещё в малолетстве и ни разу не усомнился в существовании таких людей, а вот теперь увидал их, если, конечно, это были они, а не кто-то ещё?.. Мир велик и много чего можно узрить в нём при желании. А такое желание нынче было в Тихоне, хотя и не больно-то сильное и напряжённое, как прежде, вроде бы сделалось помягче и ни к чему не подталкивало. Казалось, привычное смущение уступило место уверенности, что у него всё будет как надо, и ничему уж не поломаться в душе, нынче слившейся с ближним пространством и черпающей из него. Он вроде бы ещё походил на себя и в то же время нет, он чувствовал это и силился понять, отчего бы так-то?.. Но понять не мог. К тому времени Верховик, что перебуторил всё окрест и оборвал остатние кроны в хилых деревах, поутих, а позже и вовсе спустился в долину. И сейчас же и над ближними окрестностями воссияло в здешних местах большое и яркое солнце, и можно было подумать, что спустилось с неба, чтобы помочь теням отряхнуть с себя озноб, который отчаянно мучал их, утративших земное тепло.

В какой-то момент он разглядел две большие, спустившиеся к его изголовью тени, они напомнили ему отца с матерью. Он что-то сказал, и тени заколыхались пуще прежнего, вроде бы признав в нём своего сына. А потом одна из них взмахнула крылами, приглашая последовать за нею, и он охотно откликнулся на этот зов, и тут же словно бы отодвинулся от своего тела и вознёсся над самим собой. Странное чувство испытывал он, пребывая в новом облике, казалось, теперь ему всё можно, вот захотел бы приблизиться к солнцу, не боясь обжечься об искряный диск, и получилось бы. И много чего другого, он чувствовал, получилось бы. Но в том-то и дело, что подобные желания не возникали.

Спустя время он прикоснулся к чему-то большому и таинственному, ни к чему в земном мире не влекущему, как если бы душа отодвинулась от прежних желаний и обрела себя в ином облике, схожем с тенями, принадлежащими отцу и матери. Они теперь. поднявшись в небо, летели впереди него, вроде бы указывали ему дорогу, но уже ни разу не посмотрели на него, точно бы опасаясь чего-то. Может статься, не желали страгивать сына с тропы, что вела в небесную страну, где правят тишина и покой. Они, кажется, сомневались, получится ли у него, ещё не обретшего для этого надобной формы… И Тихон, а точнее, тень его, уловил поспешающее от них и хотел бы сказать, что получится, а почему бы и нет… Но сказать не смог. Вдруг ощутил нечто связывающее по рукам и ногам, когда казалось, что теперь уж ничего не зависит от него, а от другой, может статься, божественной силы. И не огорчился. Несвобода была приятна, он, кажется, подустал от того, что всё должен решать сам, и то, что нынче этого не надо делать, а только следовать за дорогими сердцу тенями, его вполне устраивало. Долго ли так длилось, нет ли, он не знал, время тут утратило своё назначение и ни к чему не подталкивало, а мирно пребывало рядом с тенями, плывущими в неземном пространстве, может статься, к своему пределу. Раньше он наверняка поинтересовался бы, к какому пределу, но теперь даже мысли такой не возникло. Он как бы расширился в себе самом и сделался частью сущего, которое жило, ничем не интересуясь, а только тем, долго ли ещё продвигаться по распахнувшемуся перед ним пространству, огромному и сиятельному. В иные мгновения его тянуло к завершению собственного продвижения. Как если бы это помогло обрести нечто удивительное, никем в миру не познанное. И, когда помнилось, вот и край, и дальше будет то, к чему тянулся душой, всё исчезло, а сам он увидел, что лежит на зеленотравой хребтине Горы, прислонившись спиной к тонконогой берёзке, которая тихонько пошумливала хилыми, разодранными ветвями. Уж и не упомнит деревце, когда тут, на вершине, было тихо и ничего в ней не обламывающе. Едва ль не каждодевно было ветрено и охолаживающе от низко зависающих над Хрустальной грозовых туч. Впрочем, и тут случались солнечные дни, а иначе иль смогло бы деревце и пара-другая его сородичей выжить на такой жуткой, звенящей, как лопнувшая струна, верхотуре…

Он увидел, что сидит, прислонившись к берёзке, и слегка удивился. Ещё помнил, как, невесть кем подталкиваемый в спину, поднялся на Гору и, глянув вниз, ахнул, окунувшись в безбрежную среброликую красоту священного сибирского моря, которое лежало, согреваемое тёмно-рыжими скалами, что теснились вокруг него. И дивно было слышать, как горланили белокрылые острогрудые чайки, едва не касаясь длинными крылами вздыбленной волны, а чуть повыше их ненатужно наматывал вёрсты на веретено голубого пространства тёмно-рыжий орлан. Тихон тогда долго был не в силах сдвинуться с места, заворожённый неземной красотой. И думал, что только для того, чтобы однажды взойти на Гору, стоило жить. А потом сильный ветер сорвал его с Хрустальной и поднял вдруг ощутившего себя песчинкой высоко в небо…

Он вздохнул и глянул вниз, и у него сильно забилось сердце: уж в который раз увидел такое, о чём другие и помыслить не могли. Едва совладал с собой и тихонько начал спускаться с Горы. Быстро темнело. Когда же темнота сгустилась и в двух шагах стало ничего не видать, он услышал чьи-то голоса, сходные с шумом горного ручья, пробивающего себе дорогу меж крутобоких каменьев, и догадался, что эти голоса принадлежали духам, которые обитали в ближнем прилесье иль на лесных полянах, иль на скалистых взлобьях. Духи, когда наступила полночь, собрались у изножья Горы и повели себя так, как если бы никто не мешал им оставаться такими, какими и хотели быть. Озоровали, вдруг запускали в воздух мыльные шары, и те хлёстко лопались и перебивали неспешный говорок берёз, росших в широком травяном изножье, а то начинали толкаться, как если бы им не хватало места, и те, кто был половчее, после того, как одолевал соперника, торжествующе вскрикивал. Это глухое вскрикиванье напомнило удары молота о наковальню. И он поёжился, но и теперь не испытал ничего сходного с робостью, на сердце было так же спокойно и никуда не поспешающе, как если бы сделал всё, что намеревался, и теперь ему ничего не надо. Он помнил про то, что случилось, когда поднялся в небо, и хотел бы чтоб это оставалось с ним и дальше. Какое-то время он находился рядом с тенями матушки и батяни, и сам в те поры оборотившись в тень. Они ни о чём не говорили с ним, хотя нет, что-то такое было, произнесённое ими мысленно и отчётливо сознаваемое им. Он ощутил родительское обережение и порадовался, что в небесном пространстве он не один. Что-то сдвинулось в душе, отчего стало пуще прежнего легко на сердце, нестрагиваемо, как он и хотел. Иной раз на ум приходило то, чем жил прежде. И он принимал это, и не хотелось ничего поменять. И всё же чувствовал, что он уже не тот, не прежний, хребтом осознал, что ему теперь не надо даже той малости, без которой не мыслима земная жизнь.

Тихон спустился с Горы и зашёл на отчее подворье и углядел непорядок в том, как, накренившись, стояла поленница, а подле нёё враскидь лежала пара-другая берёзовых поленьев. Поднапрягшись, поправил поленницу, аккуратно сложил почерневшие поленья, а потом взял в руки метлу. Помахав ею, поднялся на приземистое подгнившее крыльцо, посидел малость на средней приступке и зашёл в избу. Он ни о чём не думал, как если бы всё, чем жил прежде, отодвинулось и уж ни к чему не влекло. И даже на соседа едва только глянул, когда тот ввалился в избу и стал спрашивать, где он был да чего делал, иль можно так-то, ни у кого не спросясь, оставлять избу хотя бы и на день. «Вон на прошлой-то неделе заезжие каки-то разворотили забор у бабки Скабеихи, когда та ходила в лавку, – с недоумением в слегка осипшем голосе сказал Вовка Самохвалов. – Да ладно бы разворотили, ишо и сташили кой-чего. Топор опять же да лопату. Варначьё. Другого слова для их и не сыщешь».

Он послушал соседа, но ничего не поменялось в лице, было такое же безмятежное. И только едва приметная, скребанувшая соседа по сердцу тихая улыбка сошла с обветренных с его губ.

- Ты чё, иль не в себе, иль на Хрустальной побывал и там поднабрался?.. – с досадой, к которой примешался испуг, маленький, конечно, с заячий хвост, сказал Вовка Самохвалов. – Повело, небось?.. Так ты к фельчеру съезди в райцентру. Даст, поди, чего от дурости-то…

Но и эти слова не сдвинули в нём. Он терпеливо дождался, когда сосед захлопнет за собой дверь, и прошёл в горницу. Долго стоял, опершись руками о круглый стол, застеленный белой скатёркой, и разглядывал старенькие иконки в переднем углу, а потом, бормоча что-то под нос, лёг на кровать и тут же окунулся в блаженную дрёму. Проснулся, едва солнце выкатилось из-за дальнего снежного гольца, вышел на крыльцо, вдохнул настоянный на хвое прохладный воздух и ощутил на сердце покой, посетивший его накануне, всё такой же сладостный, легко и как бы даже озорно растекшийся по телу, поделал чего ни то по двору, слазал в огородец, где росли зеленя, посидел у тонкоструйного ручейка, бегущего промеж грядок, и опять зашёл в избу. Подвинул табуретку к столу. Есть не хотелось, и он только глянул на ломотки чёрного, изрядно засохшего хлеба, лежащего посередь стола, сбоку прикрытого занавеской, на круглые белые картофелины в миске, сваренные с вечера, и, поморщась, закрыл глаза, и можно было подумать, что он чем-то недоволен. Но это было не так. Просто вдруг испугался, а что как сошедший на него благостный покой будет кем-либо нарушен, небось тогда всё вернётся к той жизни, которою жил и про которую теперь хотел бы позабыть. Странно, что это было так. Чего бы он взъелся на ту жизнь, иль так-то уж она опостылела?.. Да нет, вроде бы, тут было что-то другое, а вот что именно, и не скажет сразу. Да и не хочется говорить. Как не хочется говорить с соседом, который опять зашёл в избу и тут же подсел к столу, подвинул к себе миску с холодной картошкой. И, уж когда поел, мельком глянул на хозяина и спросил:

- Ну, чё, как ты?..

- Чё я?.. Ничё… – вяло ответил он, стараясь не показать своего неудовольствия.

Вовка Самохвалов не задержался, Видать, почувствовал, что нынче ему тут не шибко-то рады. Задвинул под стол табуретку и, пробормотав, что ему некогда чесать языком, делов с цельный короб, вышел из дому, привычно хлёстко, со стены посыпалась штукатурка, хлопнув дверью. Не раз он говорил соседу, что надо быть поаккуратней: изба-то старенькая, в непогоду едва ль не ходуном ходит, – да толку-то? У Вовки Самохвалова навроде бы как уши заложило. «Но да ладно, Бог ему судья».

Он помешкал и вышел за ворота. Потянуло пройти по улочкам поселья, подивоваться на те избы, их, правда, мало, пальцев одной руки хватит, чтоб счесть все, где по сю пору ладно и малого порушья не сыщешь во дворах.

Ну, а раз приспичело, почему бы стал медлить. Живёхонько прикрыл за собой калитку и через полчаса был на крайней улочке, прибранной, оглядной, с какой стороны ни посмотри. Жили тут люди больше пожилые, им баловать не с руки. «Пошто бы и не потолковать с хозяевами, не порадоваться за их?..»

Ему повезло, у первой же избы на лавочке увидал двух стариков-братьев с длинными, клинышком, бородами, дивно сходных друг с дружкой. Они о чём-то неспешно говорили. Тихон, зная про них, спокойно, без суеты, подошёл к ним, поздоровался и сел на лавочку с краю. Старики вроде бы не обратили на него внимания и продолжали говорить про небо, нынче глубокое и синюшное, про Хрустальную, в изножье которой хаживали ещё в молодости, про то, что Гора глядится знатно и страсть как приманывает к себе.

Он прислушался к их разговору и уловил беспокойство в голосах. Не сразу понял, отчего бы?.. А когда понял, улыбнулся неприметно для стариков. «Чего ему опасаться-то? Ну, правда, пошумливают духи, иной раз балуют почём зря, случается, вырвут малое деревце с корнем и кинут встречь собрату, и радостно захлопают в ладоши, коль скоро заметят испуг в глазах у него. Ну, и что?.. Иль они сделали кому-то худо? Сроду не было такого. С понятием духи-то».

И, когда старики замолчали, он, и в малости не озаботясь тем, как будут приняты его слова, сказал:

– А и ладно, что так. Никому не в обиду, а может, кому-то и в радость. Мне, к примеру.

Старики враз насторожились, а потом один из них, старшой. видать, обронил хлёстко:

- Ты так баешь, словно бы побывал на вершине Хрустальной?.. – вздохнул: – Гляди, паря, как бы чё не приключилось. Толкуют же… – И, кряхтя, поднялся с лавчонки. Следом потянулся братан его, обронив напоследок:

- А ты упрямый. Весь в батяню.

Через неделю в канун Успенского поста случилось событие, которое не то, чтобы потрясло жителей поселья, смутило, скорее. Пропал Тихон. И теперь уж и самый настырный сник и не говорил о Хрустальной: мол, нечего её бояться, гора как гора, и ничё диковинного в ей нету. Взяли в ум и отчаянные, что Тихон побывал на самой вершине Хрустальной, а это, коль скоро принять во вниманье сказы про неё, не сойдёт ему с рук, хотя бы и случилось это противно его желанью, а подталкиваемо нечистой силой. Она, слыхать, имеет власть над людскими душами и совладать с нею невмочь даже самому твёрдому во Христовой вере.

Вовка Самохвалов сказывал: «Чудно, однако, вечёрась забежал к Тихону, глядь, спит соседушка, тихонько так дует в свою трубу. Ну, я не стал его будить. А утресь припёрся, нету нигде хозяина, как в воду канул, а заместо него ветерок гуляет по комнате, хотя окошти закрыты. Ну и осенило меня: нечисто тут, и я быстрёхонько покинул соседску избу».

Диковинно всё, про это день-другой толковали, сидя на лавочках, мужики да бабы, старики, те больше молчали, как если бы знали что-то, о чём не сказывают, держат при себе, опасаясь худобы, что могла бы свалиться на поселье в наказанье за болтливость.

…Тихон открыл глаза, с трудом оторвал спину от постели, дотронулся руками до скомканного одеяла, и уж намеревался встать с кровати, да увидал посреди избы огонёчек какой-то навроде бы красненький и замер в смущении. Огонёчек двигался по кругу, коль скоро приглядишься, то и заметишь это движение. Тихон напрягся и не сразу сообразил, что огонёчек откололся от круглого солнца, поутру розового и дроглого, а когда сообразил, улыбнулся виновато, вдруг дошло до него, всё, что случилось с ним нынче, случилось во сне. Но, может, и в дрёме, уводящий от теперешней жизни в другие миры, где всё свычно с его натурой. И, когда это осозналось, сделалось на сердце щемяще и больно, и он с трудом враз ослабевшими руками набросил на себя одеяло и закрыл глаза.

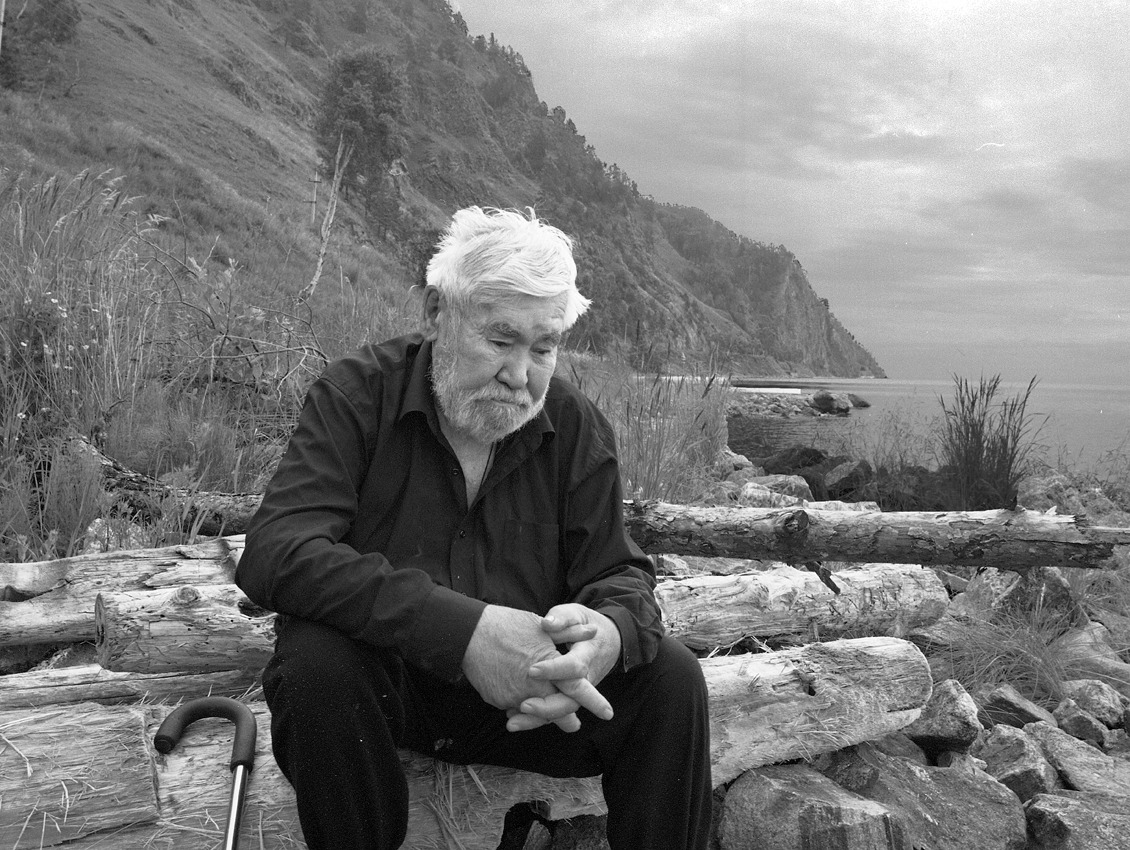

Ким Николаевич Балков (15 сентября 1937, станица Большая Кудара, Кяхтинский район Республики Бурятия) — писатель, член Союза писателей России.

В 1956 поступил в Иркутский государственный университет, был активным членом студенческого литературного объединения, писал стихи, которые публиковались в газетах «Советская молодежь», «Иркутский университет», «Молодежь Бурятии», альманахе «Ангара».

Ким Николаевич Балков (15 сентября 1937, станица Большая Кудара, Кяхтинский район Республики Бурятия) — писатель, член Союза писателей России.

В 1956 поступил в Иркутский государственный университет, был активным членом студенческого литературного объединения, писал стихи, которые публиковались в газетах «Советская молодежь», «Иркутский университет», «Молодежь Бурятии», альманахе «Ангара».

После окончания университета К. Балков уехал в Бурятию, работал в республиканском комитете по телевидению и радиовещанию. Первая прозаическая публикация К. Балкова появилась в 1966 на страницах газеты «Правда Бурятии», а в 1969 в Улан–Удэ вышла первая книга писателя «На пятачке».

В 1971 начинающего автора приняли в члены Союза писателей СССР. С этого времени у писателя вышло в разных издательствах страны более 20 книг. Новые произведения К. Балкова в 1970–80–е печатаются в журналах «Сибирские огни», «Байкал», «Смена», его рассказы включаются в коллективные сборники, выпускаемые издательством «Молодая гвардия». Прозаические произведения талантливого сибиряка выходят в московских издательствах («Его родовое имя», «Рубеж», «Струны памяти», «Небо моего детства», «Байкал – море священное»).

В начале 1990–х К. Балков из Бурятии переехал в Иркутск. Здесь писатель создал ряд произведений, посвященных истории Отечества. В этих книгах («От руки брата своего», «Идущие во тьму», «Иду на вы») присутствует большая человеческая правда, прослеживается интерес автора к философским основам бытия. Этот интерес привел К. Балкова к созданию удивительного произведения «Будда». К юбилею писателя в Иркутске издано семитомного собрания его сочинений.

К. Н. Балков — лауреат Большой литературной премии Союза писателей России (2001), Международного конкурса «Новая русская книга — 2001», лауреат Государственной премии Республики Бурятия, Иркутского областного фонда культуры и искусства, а также ряда литературных журналов.

Труд писателя отмечен государственными наградами, в том числе такой редкой для литератора, как медаль «За строительство Байкало-Амурской Магистрали». Он удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Бурятии».

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"