КОГДА ПРОЩАЛЬНО КРУЖАТ ЖУРАВЛИ

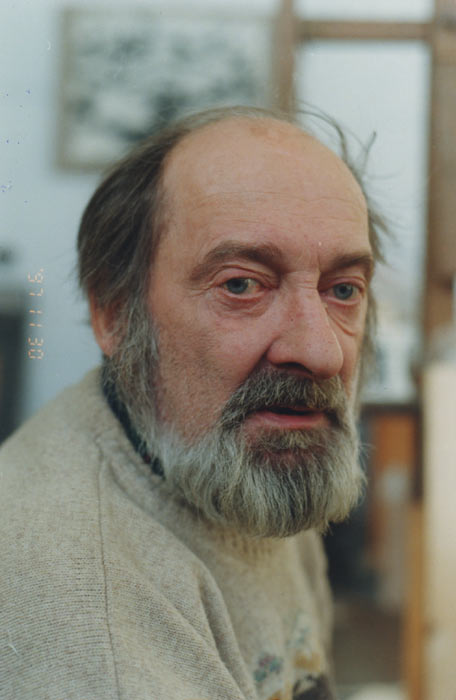

(2017 г.- 80 лет со дня рождения и 15 лет со дня смерти Алексея Решетова)

Алексей Леонидович родился в апреле 1937 года. Его отец –– известный московский журналист Леонид Сергеевич Решетов работал в Хабаровской газете «Тихоокеанская звезда». Что произошло осенью того года, до сих пор не выяснено, но большинство сотрудников были арестованы. Леонида Сергеевича расстреляли (его последняя статья была о Блюхере). Вскоре арестовали его жену Нину Вадимовну. Сохранились воспоминания Нины Вадимовны.

Она отбывала срок в Казахстане, затем в Соликамске, Пермской области. Разные были вокруг нее люди, но в тесных условиях раскрывались быстро. Здесь были все, как нагие, вся сущность на виду. Хорош, значит, выживешь; гад –– останешься в одиночестве и крысы съедят вместе с одеялом. Даже среди охранников особо жестоких не было, хотя, конечно, и особой покладистостью не отличались: один грозил всем зэчкам поставить клизмы из битого стекла, другой требовал «ходить на когтях, руки держать взаду!»

Мать Нины Вадимовны, оставшись с двумя младенцами на руках, работала в артели «Женское искусство». В войну получала продуктовые карточки, подрабатывала на дому, но все равно едва сводила концы с концами.

––Думала ли я, что с двумя крошками останусь? –– жаловалась соседке. –– Да мерзнуть как будем, да унижаться перед всякой мразью! Были бы у ребят родители… Отец сам пеленки гладил, я даже обижалась. Знал бы он, как все получится.

Только через восемь лет Нине Вадимовне разрешили вызвать мать и детей в Соликамск, где она после лагеря оставалась на поселении.

В Соликамске жили в бараке на двадцать семей. Рядом, в таких же бараках, жили сосланные немцы, отмечавшиеся в спецкомендатуре, трудармейцы, спецпоселенцы, фронтовики. «Тут были люди давно убитые многими бедами и все-таки продолжавшие жить, потому что жить надо…», –– скажет Решетов через годы.

Выживали, как могли. Нина Вадимовна работала на комбинате стройдеталей, по-простонародному Косой Степан Данилыч. Бабушка подрабатывала шитьем, Алеша рисовал открытки.

«Вербочки, хвойные лапки, –– смотря какой праздник приближался. Ювелирная работа. Наверно, легче рисовать фальшивые деньги», –– вспоминал он. –– Чтобы не заснул за работой, не клюнул носом в открытку, бабушка привязывала меня полотенцем к спинке стула. Краски покупали у военнопленных немцев».

Об этом времени Решетов написал повесть «Ждановские поля». Стоит привести хотя бы отрывки.

«Мы ехали к матери. Нежданно-негаданно она оказалась у нас жива и здорова. На какие шиши мы ехали? Два раза она высылала деньги на переезд. Мама пять лет пилила чурки для газогенераторных машин. Кто знает, тот поймет. Бревна ломом выколупывались из Камы, ошкуривались топором. Самую вредную рыбу гораздо легче чистить. Топор срывался, попадал по пальцам. За ночь, порой в пятидесятиградусные морозы, женская бригада пилила эти чурки кружочками по 6 см в ширину и 3,5 кубика на пару, чтоб транспорт утром вез их по обычному маршруту.Все время витал перед нами образ матери, –– да и что было в этом странного? Бабушка никогда нас с ней не разлучала, наоборот, выбрала веский довод: «Пришли злые, подлые люди и увели вашу маму. Сначала отца –– он был святой человек. Я никогда не забуду его спину, когда он навсегда уходил. Мы завтракали на кухне, заглянул дворник, и все стало понятно».

Перед отъездом из подарочного американского одеяла нам с братом сшили роскошные шаровары, причем рисунок расположили так, что он выглядел как генеральские лампасы. Бабушка не успела толком ни раздать долги, ни собрать еды в дальнюю дорогу от Хабаровская до Перми, а потом до Соликамска. Из всех богатств у нас была литровая банка смальца, множество лепешек на американском яичном порошке и две книги: «Сказки» и «Волшебные сказки». Мы так рвались к маме, что разбили сундуком, который забрасывали на третью полку, электролампочку, а стоила она тогда на вес золота.

Лепешек и смальца нам не хватило. Наши любимые книжки мы поменяли на еду у соседки по купе –– очень приятной военной врачихи.

Ночью коридор и тамбур устлан был возвращающимися с японского фронта. Это были милые люди. Сидя на подножке поезда, кто-то перекрашивал черным русским кремом желтые японские сапоги, у одного на руке было шесть пар трофейных часов, еще один нянчил свою загипсованную руку... Все они были настолько молоды и так не устали от войны с Японией, что на ходу прыгали с поезда, хохоча и задыхаясь, догоняли его. Как же любили их все пассажиры! Защитники! Даже если военный был охранником, он все равно был военным, и без всяких деклараций был любим. Я не видел ни одного солдата, который бы к детям отнесся плохо.

За окном –– верблюды, синева Байкала... Японские военнопленные за летящими окнами поезда, не изнуренные. Кроме красоты Байкала, всех занимала еще одна страсть: говорили, что какой-то беглый зэк вырубил из базальта бюст Сталина, и мы увидим его по ходу движения поезда. Но мы видели лишь надписи: Маша, Коля, Петя... сердца и стрелы.

И надо сказать, в то трудное время казалось: все трудности позади. Но все-таки самым доступным роскошным благом был кипяток. Крупнее, чем названия станций, например, «Зима», «Ерофей Павлович», были надписи «Кипяток», и если бы я составлял тогда географическую карту, кроме «Кипяток», ничего бы на ней не было. Ночью проводница Саша шла как по минному полю, между спящими в проходе победителями, ставя иногда кое на кого пятилитровый чайник, для отдыха.

Солдат Миша, которого днем пускали на нашу вторую полку (он ехал до Москвы, и бабушка тайком обещала ему эту полку после Перми), всячески угождал нам: подкармливал японскими галетами, бегал за кипятком, покупал вареную картошку.

Так мы ехали, вспоминая незабвенный Амур и Хабаровск с пушками возле исторического музея. Так и приехали мы в окаянную Пермь. Миша, опекавший нас всю дорогу, ночью полусонных передал нас на руки матери, пока еще не выбралась на перрон бабушка.

–– Кто это?

–– Гага, –– мама поймала меня на подножке вагона и прижала к себе.

–– А это кто?

–– Это Бетя. –– Руки солдата Миши трепетно поддерживали нас в угарной полутьме, передавая матери.

Надо сразу объяснить наши странные имена. Бетя старше меня на год и четыре месяца. Перед самым его рождением вышел журнал «СССР на стройке», весь просвещенный Беталу Калмыкову. Так и дали брату моему имя. Мне имя искали долго. Баба Оля предложила простое –– Алеша. Все согласились назвать так недоношенного из-за материнского тифа второго наследника. Когда наконец принесли меня из больницы, Бетя ткнул мне в глаз пальцем и сказал: «Гага». С тех пор Гагой, Гагочкой я оставался добрую треть жизни. Даже имея паспорт с официальным именем, был для окружающих и своих Гагой.

И вот мы оказались на вокзале Пермь-II между неумолкаемых цыган и демобилизованных. Какая-то девочка лет пяти, еще не ведая стыда и не чувствуя холода, предлагала всем странникам купить у нее флакон от одеколона. Половинки солдат на «самокатках» пели почти до утра песни:

А на груди у сестры умирает

Гордый красавец моряк.Подавали им хлеб, сахар, луковицы Деньги давали торопливо, стыдливо –– что они значили после войны, да и что на них можно взять ночью?

Хрум-хрум, –– на зубах поданная луковица вместе с шелухой.

Я бил его в белые груди,

Срывая с груди ордена!

О, добрые русские люди,

Родная моя сторона!Спекулянтки, как старые орлицы, сидели, вкогтившись, на мешках с крахмалом или семечками. Мало кого с вагонной подножки ожидал дом, большинство меняли место на место, пространство на пространство. Милиционеры, в отличие от разгулявшихся тыловых крыс, были умилительно-вежливы. Такими же покладисто-общительными и доброжелательными, несмотря на ежесуточный окружающий хаос, были и железнодорожники. Редко кто в сердцах огрызнется. Многие люди тогда были неправдоподобно хорошими, как их и описывают в книжках.

Мама подложила под наши попки свою телогрейку, баба Оля с мамой сели на наши «вещи». Мама открыла банку свиной тушенки и изрезала всю булку хлеба. Бетька сразу вцепился в кусок, а я откусывал как крысенок, деликатно и все исподтишка любовался матерью, стыдясь своего косоглазия. За это меня потом прозвали «тихой сапой».

Поселочек, где предстояло жить Решетовым, кто-то прозвал Ждановскими полями. Что они из себя представляли, рассказал в своей повести Алексей Леонидович:

«Срубили лес, выворотили пни и коренья –– все почти залили чем-то, что даже капуста и картошка там не росли. Один иван-чай разрастался –– хрупкий и победоносный, застилая все пространство. Построили тогда на этом месте десять бараков, детдом, кожно-венерологический диспансер, общежитие на шестьдесят персон общего пола для учащихся горно-химического техникума, почту. Святое место не бывает пусто. Маленький магазинчик служил людям верой и правдой. Тихоокеанская селедка, словно домашний хлеб, кабачковая икра, безоберточные конфеты, лапша, водка на разлив и вынос, штучные папиросы и целиком «Северная пальмира», махорка –– все было здесь, что душеньке угодно. Но самое главное, что торговал Карлуша –– Карл Карлович, и он всем (пока его не сняли) продавал в долг.Это лишь одна из прелестей Ждановских полей. Там умели ставить брагу, и десять двухэтажных бараков ходили ходуном...

По младости лет я-то думал, что Ждановские поля называются так потому, что каждый год выбирают от нашего района в Верховный Совет Жданова и министра почтовой связи. Лишь потом, вовсе состарившись, постиг я, что вся наша жизнь –– надежда, что вот так и проживем мы, чего-то ожидаючи, а чего именно –– неизвестно. И все-таки всю жизнь мы ждать не перестаем. И может, это синонимы –– жизнь и ожидание, хоть и под вечным страхом. А все равно: мы ведь не живем, если говорить правду, мы все время ожидаем жизни. Вот она и есть Ждановские поля, а там за ними...

Наш барак стоял у самой зоны, у самых ворот лагеря, у самой вспаханной земли, где ни одно семечко не прорастало. На ней должны отпечатываться следы убегающих летом. Зимой отпечатки ног оставлял снег.

Сначала в лагерных бараках жили тени малолетних преступников –– именно тени, качавшиеся от слабого ветерка, тел у них не было. Потом их пересылали дальше к северу, как и многих осужденных. Я их не запомнил по отдельности, а вот массу помню. Потом в зоне жили «русские соколики» –– бандюги, власовцы. К этим неприязнь у меня до сих пор. Когда мы ехали в кузове грузовика в лес за ягодами, нас в глуши то и дело останавливали –– искали беглых «соколиков». Солдаты из засад, изъеденные паутами, всё же по детски или деловито улыбались красивым женщинам в кузове.

И уж потом в лагерных бараках появились ненавистные немцы. Самодовольные, толстомордые, они возвращались вечером с работы и пели армейские марши. И никто из конвойных на них не покрикивал. И казалось, что не мы, а они освобождали нашу землю, и на плечах у них были снопы цветущей черемухи, и ни на одном лице не было раскаяния. Из дипломатических соображений их кормили лучше всех –– ни калеги, ни турнепса, а лучшая белая мука, шоколад и прочее. Разумеется, они писали домой, что нигде, никогда им не было так хорошо, как у нас в плену.

А наш барак, повторяю, стоял рядом с зоной. Половину его занимала лагерная охрана, другую –– бывшие зэки, теперь строители номерных заводов. Из прочих живых существ нельзя забыть клопов, ну и безобидных тараканов. Гаже власовцев и немцев, отпечатанных в памяти, были крысы. Пойдешь в уборную, присядешь –– рядом, как охранники, столбиком две хомячины.

Однажды в золотом сосновом бору, где кроны вознесены в самое поднебесье, я натянул свой самодельный лук, и лучина-стрела с карандашным наконечником, осталась у меня в мякоти ладони. Я хотел подстрелить глухаря, но теперь было не до дичи. Я обломил оба конца стрелы, но вытащить оставшуюся в ладони середину не смог, и ладонь на другой день распухла. Меня повели в зону «делать операцию». Когда немец-хирург разрезал мне перочинным ножичком ладонь и вцепился в мясо, не было мне ни капельки больно. Но уже тогда, в восьмилетке, промелькнула мысль: «Что ж ты как фашист рвешь, не успокоил меня заранее, не усадил на табуретку, не сказал: потерпи?» А когда я вышел из санпункта, вдруг заметил, как белоснежны у немцев бараки, какие под окнами растут елочки, как все вокруг посыпано незапятнанным песочком. У нас-то «на воле» всё наоборот.

Задумываясь сейчас о том времени, я мало кого могу вспомнить, кроме детей и женщин. Были, конечно, и мужчины, но как плотники, суфлеры, парикмахеры, осветители жизненной сцены. Война еще долго продолжалась после победного салюта, а может, и до сих пор не кончилась. Мужиков было маловато, но откуда-то бралась и кишмя кишела детвора. Все десять бараков, все Ждановские поля, собирались в нашем коридоре по вечерам. Странно, что никто не писал о равновесии детского благородства и садизма... Но жестокости в нас хватало. Моя баба Оля положила этому конец. «Тихая сапа, клешня, инквизитор!» –– как только ни обзывала меня, когда я разбил нос дистрофичному Чекушке. Потом одела Чекушку в зимние обноски, из которых мы с братом выросли, и все мы отправились в клуб на «Зигмунда Колосовского».

Был у нас и лидер –– Юра Падуг, который только и умел, что зазывать нас в сторонку, чаще всего на чердак, сквозной и длинный, там он снимал с себя штаны и показывал свои мужские премудрости. Вернее, отроческие. Это нам нравилось, как нравились винтовки и автоматы молодых конвоиров...

Как-то зимой, уже ближе к пасхальному свету, мать пошла менять довоенное пальто на картошку. И хлеб по кусочкам тогда продавали, и нечему удивляться в наше благополучное время. Взяла на рынок меня; может, оттого, что ребенок –– хорошая примета. Но мать не хотела, чтобы я с малолетства познавал жестокий порядок жизни, и я тоже делал вид, что ем только пастилу и вермишель. Эта манера скрывать свои личные несчастья друг от друга у нас до сих пор, слава Богу, сохранилась.

–– Стой здесь, –– сказала она у входа, –– и не смей никуда уходить. Я скоро вернусь.

Но скучно мне было стоять на одном месте, и я потихоньку-помаленьку стал двигаться по следам исчезнувшей матери. И тут же попал в незабвенное сказочное царство. К «мотокостыльникам» приветливо наклонялись девушки с подпаленными кудряшками. У прилавка с самодельными конфетами и петушками я мужественно глотал слюнки, отворачивался. Впрочем, рынок и притупляет и усыпляет любой ненасытный голод...

Облапошивали людей наперсточники, шнурочники, привлекал внимание мужик с оголенной грудью, на которой было выколото: «Измена Васе –– конец Надежде»; тетка в монашеском платье продавала химический карандаш и штучные папиросы, мальчик продавал байковое одеяло, уговаривая всех не брать его, потому что оно ветхое... Окаймляли рынок всякие мелкие заведения: продажа гребешков и зубных щеток, багетов и обоев, парикмахерская, закусочная и четыре (не совру!) фотоателье. И вот на рынок движется похоронная процессия, и уж ничего смешного здесь нет. Гроб был голубой. На торце, где ноги, было написано: «До свиданья, мама!» Было время, когда не дозволялись аборты. Многие женщины от этого гибли. Фотограф со своим «фотокором» не выскочил на дорогу, дурак, дождался, когда гроб окажется прямо у ателье.

Мать чудом нашла меня в дикой толкучке.

В школу я пошел не с ровесниками. Из-за военных передряг, переездов я упустил свой школьный возраст. Пришлось идти сразу во второй класс. Когда в конце учебного года мне выдали табель с одними тройками, я долго плакал от неведомого счастья. Вдруг нам объявили, что все мы поедем в пионерский лагерь. Это была несказанная гордость. Во-первых, мы еще не были пионерами, а вроде стали, во-вторых, –– там лучше кормят.

В лагере все началось со шмона. Отобрали у курящих спички и папиросы.

Я курю со второго класса. Я курил и в шахте калийного рудника, где при внезапном выбросе метана, попади в него искорка, и следа от тебя не останется. Карают за это строже всего. Долго я боялся признаться матери, не желая огорчить ее, что курю. Обнаружилось же это довольно забавно и неожиданно. Мне отчаянно хотелось доказать, какой я уже сильный, взрослый, для чего я научился висеть на турнике на согнутых в коленях ногах и, раскачавшись, вставать на ноги. И вот, когда я показывал матери свою неустрашимость и ловкость, вися вниз головой, у меня из кармана посыпалась махорка, а из другого выпали спички фабрики «Белка». –– Негодяй! –– сказала мать. –– Я давно замечаю, что ты зеленый с улицы приходишь».

Жизнь постепенно налаживалась. Уходили в прошлое комендатуры и лагерные зоны. На советскую власть у Нины Вадимовны не было ни малейшей обиды, наоборот, она растила своих детей в истинно коммунистическом духе. Иначе и быть не могло: вокруг столько людей самых разных возрастов, наций, религий, –– и все они как одна семья. «Никто не жил для себя, не было такой потребности. И не было сомнений друг в друге и в своей Родине. Человеческая жизнь смыслом своим совпадала с государственной обязанностью отвечать за эту жизнь. Это было не насильственное сочетание, это было угаданное государством Божье желание, и оно не тяготило. Пустой живот, а люди счастливы! Потому и умирали не часто» (Алексей Решетов).

Жизнь постепенно налаживалась. Уходили в прошлое комендатуры и лагерные зоны. На советскую власть у Нины Вадимовны не было ни малейшей обиды, наоборот, она растила своих детей в истинно коммунистическом духе. Иначе и быть не могло: вокруг столько людей самых разных возрастов, наций, религий, –– и все они как одна семья. «Никто не жил для себя, не было такой потребности. И не было сомнений друг в друге и в своей Родине. Человеческая жизнь смыслом своим совпадала с государственной обязанностью отвечать за эту жизнь. Это было не насильственное сочетание, это было угаданное государством Божье желание, и оно не тяготило. Пустой живот, а люди счастливы! Потому и умирали не часто» (Алексей Решетов).

Решетовы переехали в Березники на калийный рудник. Нина Вадимовна работала инженером в стройуправлении, получила квартиру в красивом «сталинском» доме. Алексей поступил в техникум, Бетал –– в Московский университет.

«Нам, поступившим в техникум, выдали новенькие шинели с черными бархатными петлицами и васильковыми кантиками. Запах грубого сукна нравился мне с раннего детства, когда солдаты брали нас на руки или сажали на колени. Мишка Галкин сорвал у матери, любившей комнатные цветы, китайскую розу, надушил ее отцовским одеколоном «Шипр», и мы пошли и сели на лавочку против дома. И казались мы себе такими многоопытными и искушенными! Надо вовремя умереть, чтобы не разбавить пустой водою этих ощущений, этакой наглой робости».В это время Решетов начал писать стихи. Как расскажет потом: «Я, по общему мнению, подражал Есенину –– печатать мои стихи в газетах не стоит. Газета должна быть читабельной и боевитой. И впервые я подумал: и что мы всё выдумываем, чего с нами не было, чего и вообще не бывает на белом свете? Стыдимся себя? Боимся показаться скучными и глупыми? Можно быть «читабельным и боевитым», но почему же никто не скажет, что писателем надо родиться? Самая большая ценность в поэзии и в любом творчестве –– это человек, сокровенность человека, а творчество –– это попытка возвратить Богом тебе данное, бессознательное желание отблагодарить за то, что жил в одно время вот с этими людьми, травами, букашками».

Нина Вадимовна аккуратно перепечатывала его стихи на машинке, но большого восторга не проявляла. Время было такое, что все потаенное человеческое принималось скорее как аномальность. И все же стихи ее сына пробивали дорогу к читательским душам.

Внезапно случилась беда. Перед защитой в МГУ, Бетал неожиданно выбросился из окна общежития. Осталась крохотная дочь Оля, которую Нина Вадимовна сразу увезла в Березники.

После кремации брата, Алексей Решетов запил. Три года не мог говорить и ничего не писал. Постепенно боль притупилась. Но смерть брата наложила неизгладимую грусть на его творчество.

27 лет Алексей Леонидович отдал работе на калийном руднике. Подорвал бронхи, они и свели его в могилу в сентябре 2002 года. Но остались стихи, осталось три повести –– драгоценное наследие.

А в моей памяти остался последний разговор с Решетовым:

–– Будет народное восстание! Не против системы, против бездуховности, –– сказал он.

В ночь с 4 на 5 октября 2002 г. я не спала. Не было сна. Ни на минуту не было. И вот вижу перед глазами металлический лоток с догорающими углями, и в лоток, как в пепельницу, опущена недокуренная сигарета: дымок еще вьется. Глянула на часы: 6.20.

В этот час, очевидно, Алексей Леонидович был кремирован.

Алексей РЕШЕТОВ (1937-2002)

* * * *** *** ***

*** *** *** *** *** *** МОЙ БРАТ *** |

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** МАТЬ ЖЕРЕБЕНКА *** *** *** *** |

|

Алексей Леонидович Решетов родился в Хабаровске 3 апреля 1937 года. В 1937 году его родители были репрессированы: отец расстрелян, а мать сослана в лагеря, сначала в Казахстан, затем, в начале войны, она была переведена в Соликамск на строительство бумажного комбината. В 1943 году она была освобождена без права выезда из Соликамска, поэтому дети вместе с бабушкой переехали к ней и снимали жильё в Боровске, в бараках около комбината. Позднее семья переехала в Березники. После окончания школы Решетов учился в Березниковском горно-химическом техникуме и окончил его в 1956 году, получив специальность горного электромеханика. После этого он 26 лет работал на калийном комбинате, где проявил себя квалифицированным специалистом и хорошим организатором, за что неоднократно награждался руководством рудоуправления и предприятия «Уралкалий» (так, за многолетний труд в рудоуправлении он награждён знаком почета «Шахтерская слава»). Именно в этот период было написано большинство его стихов. Решетов начал писать стихи с 1953 года. Его первая книга «Нежность» вышла в 1961 году и была замечена критиками. В 1960–1970-е годы вышли сборники «Белый лист» (первая книга в твёрдой обложке; иллюстрации Виталия Петрова), «Рябиновый сад», «Лирика» и другие. В 1965 году, после публикации повести «Зёрнышки спелых яблок» Решетов был принят в Союз писателей СССР. К этому времени Решетов был уже широко известным поэтом: о его творчестве писали статьи, его стихи в ходили в антологию лучших лирических поэтов.В 1967 году стал одним из авторов нашумевшего сборника Пермского книжного издательства "Современники"; резкая критика В. Астафьевым этого сборника надолго лишила поэта возможности публиковаться. Один из виднейших русских критиков Вадим Кожинов включил его в антологию "Страницы современной лирики" в числе 12-ти поэтов, среди которых представлены Николай Рубцов, Владимир Соколов, Глеб Горбовский, Анатолий Передреев, Олег Чухонцев, Юрий Кузнецов и др. Сборник был официально адресован старшеклассникам и выдержал два издания в 1980 и 1983 гг. в издательстве "Детская литература". В 1982 году Решетов переехал в Пермь и работал литературным консультантом в Пермской областной писательской организации, продолжая писать стихи. Его книги издавались в Перми и Екатеринбурге. В 1987 году, когда он отмечал свой 50-летний юбилей, ему было присвоено звание Почётного гражданина города Березники. За литературную деятельность Решетов был награждён В 1987 году Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, а в 1994 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры».Также в 1994 году, за сборник «Иная речь», он был удостоен звания лауреата премии Пермской области в сфере культуры и искусства. В 1995 году переехал в Екатеринбург, где и скончался 29 сентября 2002 года. Его прах захоронен в Березниках. В 1999 году в Березниках впервые были организованы «Решетовские встречи», которые проводились для выявления талантливых поэтов и писателей Пермской области и получили позднее статус областного фестиваля литературного творчества. В 2005 году Алексей Леонидович Решетов стал лауреатом Всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. Премия была присуждена посмертно за собрание сочинений в трёх томах. | ||

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"