|

ТЕСНЫЕ ВРАТА

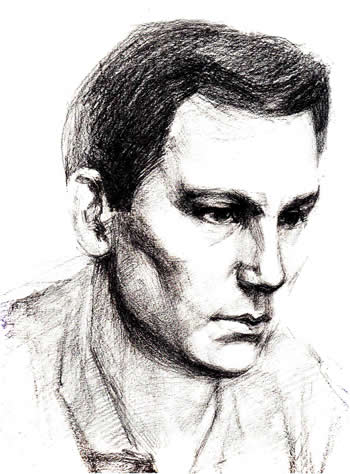

О поэте Арсении Конецком (1968 – 2016 г.)

3 мая 2016 года безвременно скончался талантливый русский поэт Арсений Конецкий (24.VI.1968 – 3.V.2016), член Союза писателей России с 1993 года, лауреат литературных премий, в том числе – самый первый лауреат Всероссийской Есенинской премии (1996 г.). Автор семи книг, среди которых: «Тризна», «Чужое время», «Вторжение», «Серебряный свет», «Имя» и др. Его творчество, продолжая и развивая традиции золотого и серебряного веков русской поэзии, являет собой новаторский сплав философской живописи с живым движением истории. 3 мая 2016 года безвременно скончался талантливый русский поэт Арсений Конецкий (24.VI.1968 – 3.V.2016), член Союза писателей России с 1993 года, лауреат литературных премий, в том числе – самый первый лауреат Всероссийской Есенинской премии (1996 г.). Автор семи книг, среди которых: «Тризна», «Чужое время», «Вторжение», «Серебряный свет», «Имя» и др. Его творчество, продолжая и развивая традиции золотого и серебряного веков русской поэзии, являет собой новаторский сплав философской живописи с живым движением истории.

Арсений Конецкий появился на литературном небосклоне в конце 80-х годов ХХ века… На IX Всесоюзном Совещании молодых писателей стихи только что отслужившего в Армии двадцатилетнего поэта, уважительно приветствовал тогдашний Первый Секретарь СП СССР – Константин Скворцов: «Молодой поэт идет к читателю, наследуя весь многострадальный опыт российской поэзии… Верю, что жестокость и бездумность государства по отношению к писателям – не остановит его… Читая стихи Арсения Конецкого, я вдруг подумал, что есть еще возможность выстоять…» («Книжное обозрение», №9, 1991г.)

Арсений Конецкий родился 24 июня 1968 года в Свердловске, в семье известных профессиональных поэтов – Любови Ладейщиковой и Юрия Конецкого. Любя и высоко ценя родителей, юный поэт, однако, не афишировал свое литературное происхождение, отстаивая право на независимость и творческую самостоятельность. Еще учась в школе, он писал не только стихи, но и очерки, сотрудничая с областной молодежной газетой «На смену!»… Несмотря на перенесенное тяжелое заболевание (клещевой энцефалит) - отказался от отсрочки и честно, как внук участников взятия Берлина и Вены, отслужил в артиллерийских войсках…

После службы в Армии, блистательно (под псевдонимом) прошел конкурс в Литературный институт им. Горького. В Москве – его литературными наставниками и друзьями в разные годы были известнейшие поэты – Валентин Сорокин и Валентин Устинов, Анатолий Парпара и Римма Казакова, и более молодые – Николай Переяслов, Евгений Юшин и др. Интеллект и эрудиция позволяли ему считать наставниками многих поэтов-классиков всех времен и народов…

Стихи Арсения Конецкого в 90-е годы XX столетия, охотно печатали на своих страницах престижные столичные издания… Например: Антология «Стихи этого года», 1987, Антология «Русская поэзия XX века», М., 1999, журналы «Октябрь» и «Молодая гвардия», газеты «Книжное обозрение» и «Литературная Россия» и т.д. Имя поэта вошло в биобиблиографические справочники и энциклопедии. Арсений Конецкий, хорошо знающий не только поэзию, но и мировую историю и философию, сумел осознать и отразить в своих стихах духовные и социальные потрясения, произошедшие в России в конце XX – начале XXI вв. Дорожа свободой слова, он при этом напрочь отверг хищное «чужое время» и узколобое общество «потребления ради потребления»…

Высокая энергетика, эрудиция и молодость требовали от поэта поисков новых форм общения и новаторских форм для постижения запредельным слухом и незамутненным разумом как социальных и духовных проблем земной цивилизации, так и постижения загадочных ритмов и глубин Мироздания.

…В 90-е годы – поэт Арсений Конецкий был молод и полон неукротимых фантазий и идей. Он создает литературный Центр молодых талантливых поэтов «Композиция», является соруководителем «Клуба одного стихотворения» в ЦДЛ, и даже становится… лидером «квазимистического реализма…» Что это такое – точно не знал даже сам поэт. Термин принадлежит критикам… «Будучи новатором духа, в рамках глубочайшей, но чисто традиционной поэзии, он «истинный лирик», создает свой собственный трагический и одновременно величественный образ России… А значит, и свой неповторимый поэтический мир» («Новая ежедневная газета», 1995г.)

Более четверти века имя поэта Арсения Конецкого то восходило, как разноцветная радуга на поэтическом небосклоне, то исчезало, пряталось в духовное подполье, чтобы набраться сил и красок для осознания новых потрясений и художественных открытий… Углубленно и бескорыстно работая, поэт, безвременно ушедший от нас в возрасте 47 лет, оставил значительное литературное наследие, имеющее большую ценность… Один из наставников поэта, Кирилл Ковальджи, узнав о неожиданной кончине Арсения Конецкого, написал: «…Он был бесконечно талантлив, красив и умен… Надеюсь, что имя его останется в русской литературе».

… Арсений Конецкий был воистину «поэтом от Бога», всеобъемлющим вместилищем и чувствилищем чудотворного метафорического Слова и Образа. Но, разуверившись в разумной порядочности и благородстве человеческих помыслов и поступков, – в последние два-три года он редко появлялся на творческих вечерах и поэтических тусовках. «Глубоко верующий человек, он ушел очень по-русски, очень рано и в Светлую Седмицу…» (Мария Розанова). Вот что по этому скорбному поводу написал екатеринбургский поэт и журналист Иван Малахеев: «Потрясен известием о кончине истинно-русского поэта Арсения Конецкого… Похоже, что в атмосфере лжи, в которой мир прозябает, Господь забирает самые чистые и талантливые души – для будущей России…»

Земная жизнь Арсения Конецкого оборвалась так неожиданно, что в это невозможно поверить… Еще два – три месяца назад он был полон творческих планов и надежд… Читал новые стихи с Планшета, вызывая удивление и восхищение глубиной проникновения в запредельно-загадочную природу и суть вещей… Но стихи, как известно, не кормят… Зарабатывая на жизнь ежедневным и еженощным «каторжным» сценарным трудом, помогая взрослеющим детям и во всем себе отказывая, поэт перенапрягся и остро нуждался в отдыхе… Требовался всего-то месяц своевременного сердечно-сосудистого лечения, – и Арсений был бы сегодня с нами… Но, не получив даже экстренной «скорой» медицинской помощи, – поэт безвременно скончался… Отпевание состоялось 7 мая в Москве. 11 июня 2016 года – Сороковой день…

В книге поэта Геннадия Иванова есть знаменательная строчка: «Нынешняя жизнь в России – мало достойна прекрасных птиц»… Не потому ли улетел от нас так рано – все видящий и все понимающий, совестливый и милосердный, талантливый и познавший чудо смирения поэт и человек, любящий сын и заботливый отец …? Арсений Конецкий не успел завершить книгу духовных стихотворений «Тесные Врата», над которой работал в последний период жизни… Но думается, что Врата эти – откроются и пропустят его.. Вечная ему память и земной поклон...

…Арсений ушел вслед за отцом Юрием Конецким, – известным поэтом-энциклопедистом, знатоком истории Урала. Редчайшая семья трех поэтов, связанных не только кровным, но и духовным родством, существовавшая полвека (!), – значительно поредела… «…Сын для меня – больше, чем сын», – не замечая слез, признается Любовь Анатольевна…. – «Он был и остается самым близким, самым талантливым моим другом...»

(Екатеринбург) |

ШЕСТОЕ ИЮНЯ

Неистребимый ястребиный стремительный российский слог

Хмельной рябиной, ржавой глиной вторгается в гортанный мир.

И одиночество смолкает, и страх уходит из-под ног,

И снегом завлекает осень на вкус распробовать эфир.

Я лишь старательный возница, послушливый толмач проселка,

Мне расталдычить эти дали — дороже дрожи на заре,

Когда холмы на одеяле, и обнаженная двуколка,

Летит, колдобины щербатя, морозной тенью в серебре.

Я только отсвет, отзвук только, льняное поле, поздний посвист,

Поземка, бьющая плечами в чечеткой сточенный порог,

Но я велик твоею волей, разбойная хмельная повесть,

Неистребимый ястребиный стремительный российский слог!

ЕВРАЗИЯ

Подземный гул копыт, что дальний гром:

В лоскутный дым бродячих поселений

Обряжена весна. Степным костром

Чуть теплятся огни ночных молений.

Сухой грозою полон край земли,

И воздух — слюдяным свеченьем стали,

И высоко из медленной пыли

Вокруг костра слепые тени встали.

Забыто солнце в руслах древних рек,

Но яблоневый свет идет с востока,

И мы храним в тяжелых складках век

Запретный плод заоблачного ока.

У наших жен протяжны имена

И нежен взгляд с янтарной поволокой,

И кажется, что в нем отражена

Ржаная память полночи глубокой.

И шелковая ниточка вдоль рук,

И мятный сквознячок при поцелуе,

Когда тела изогнуты, как лук,

И колокольца колобродят в сбруе.

Когда восторг перетекает в ночь,

И кровь перенимает звон цикады,

Когда... Светает... Некому помочь

Ворочать нам державные громады.

И как сказать дымящейся стерне,

Растерзанной железным лихолетьем,

Что вскрикивают всадники во сне

И молятся о времени последнем?

Что даже там, где бурая тайга

Распластана, как шкура росомахи,

И где кружит в зените пустельга,

Нам не избыть младенческие страхи.

Младенческие страхи тишины

И судороги вдовьего проклятья,

Когда ущербный мерзлый ком луны

Обугленные разорвет объятья.

Но тем из нас, кто перейдет рассвет

И в руслах древних рек расплещет воды,

Хмельная память перебьет хребет

Во имя непрощающей свободы...

СЕРЕБРЯНЫЙ СВЕТ

Невеселое солнце морозных широт

не взрастило щедрот Апшерона.

Хоть шаром покати. Шаг шагни от ворот —

тишь да глушь, да над рощей ворона.

В кронах - ветер; в портках перешитых — дыра;

комариная взвесь над башкою;

И сегодня, как завтра, а там, как вчера –

нищета вперемежку с тоскою.

Одиноко в осоке сидит мухоглот,

и листва перепрелая ржава.

Что же ты разлеглась вдоль дремотных болот

да по мхам разбежалась, Держава?

Что же ты невзлюбила веселье цветков –

ни магнолии, ни олеандра,

Что же ты не городишь для их завитков

палисадников из палисандра.

II

Невысокое небо слегло на лесок,

но далече раскинулось поле:

Оттого человечище русский широк!..

Оттого-то и мается боле.

Пусть от ветреной зыби сквозных позолот

весь трепещет осенний ольшаник, –

Зерна к зернышку: мыши пожрут намолот;

червь подточит уснувший омшаник.

Ранник тронет рябину — вразлет! — не собрать

в закрома тароватые грозди.

Снегирей говорливая рдяная рать

скоро, скоро напросится в гости.

Скоро, скоро. А там, как и прежде, хандра,

только в снежном, ином облаченьи.

Слышишь, милая, сколько звенит серебра

в среднерусском морозном реченьи?

III

Пусть с небес и трусит слюдяная труха,

что тебе до щедрот Апшерона,

Если — царские! — соболь приносит меха,

если всякая птаха — корона!

Ну и что теперь, коли не зреет гранат,

не беременна ветка оливой, —

И без них твой медвежий закуток богат

кедрачом да плакучею ивой.

Все равно не поможет тебе ни на грош

околотных народов орава:

Чечевица — не рожь. Пропадай! Пропадешь.

Переможешь! На то и Держава.

Пусть иные тарахтают в тартарары,

нагрузив тарантас барахлишком, —

Будем счастливы в дебрях родимой дыры,

на прокорм промышляя ружьишком...

Слышишь, сколько в словах серебра?

И сегодня, как завтра, а там...

СУСАННА

Кровоточит осень и саднит

Ноющим дождливым бормотаньем,

И ключом вращающимся длит

Скуку заводным воспоминаньем.

Голову в ладони урони,

Остужая локти на паркете,

И увидишь, как бегут огни

По обитой бархатом карете.

В воздухе кислит от нечистот,

Из кремля доносится осанна,

И выходит к старцам из ворот

В горностаях траурных Сусанна.

Но толпа смыкается кольцом

С пьяною угрюмостью урода,

И холуй с бревенчатым лицом

Что-то врет от имени народа.

На губах слоится шелуха,

Осыпая мстительные речи,

И летят в ночную грязь меха,

Обнажая царственные плечи.

Мужики в метро молотят вздор,

С похорон в гнездо спешит ворона,

И расстрелян танками в упор

Площадной вертеп синедриона.

Голову в ладони урони:

Нет ни слез, ни мщения, Сусанна!

В черных рощах теплятся огни

Зубчатых святилищ Ханаана.

Но в бесстрастной книге бытия

Есть еще свободные страницы,

И восстанут из небытия

Твоего позора очевидцы...

ОСАЖДЕННАЯ СОВЕСТЬ

(орнамент)

Атакована зло взбунтовавшейся плотью,

Окруженная вражьей звериной ордою,

Осажденная совесть последние силы

Напрягает, взывая о стойкости к Богу.

Вот крадется, петляя, пехота желаний,

Волоча по грязи похотливое тельце,

Но отвесные стены у башни обета

Нелегко одолеть вислозадым уродцам.

Вот пошла в наступление конница страсти,

Мечет стрелы зажженные, в топоте, громе.

Но глубокие рвы возле башни обета

И с шипением гаснут бесцельные стрелы.

Вот ударила враз артиллерия гнева.

Содрогнулись в дыму пораженные стены.

Но добротная кладка у башни обета

И непросто из пушек разрушить твердыню.

Недоступна врагам, успокоилась совесть,

Помолясь благолепно, уснула; не зная,

Что гордыня-лазутчица знатного рода, -

Отпирает тайком городские ворота...

ИМЯРЕК

Гостеприимства выпит спирт. И выбит половик.

И мы опять обречены цедить чифир войны:

Налетом на гнилых зубах окаменеет крик,

И вырежет животный страх полоску вдоль спины.

Налетом на бессонный дом, набегом по стерне,

Вторгается в полночный мир слезоточивый век,

Сжимая солнечный восход в кровавой пятерне,

И пишет смерть мою вчерне угрюмый имярек.

А я всегда любил тропарь и не любил псалтырь,

И не спешил постичь вблизи небесную цифирь:

Но если враг меня зовет на выжженный пустырь,

Пойду менять чифир войны на дружеский чихирь.

Чтоб не топтать чужой земли, постелим половик,

Не станем поминать грехи, а помянем родных.

И я кричу ему: «Постой!..» Но – каменеет крик,

И первобытная вражда коленом бьет под дых…

ДАР

И сельский вор, и просвещенный киник,

И площадной юродствующий хлыст

Найдут приют в стенах небесных клиник:

Карающий их не коснется хлыст.

В мансарде меблированного неба,

Прохладной, светлой и полупустой,

И я забуду черствь земного хлеба,

Въезжая на безвременный постой.

Чтоб обрелась духовная свобода —

Поближе к Богу и подальше от

Пернатого чиновничьего сброда,

Сброшюровавшего вселенский ход.

А смрадный ров, где будет гнить убийца,

В подземной мгле, возмездием за грех, —

Лишь философский фортель флорентийца,

И небеса — единые для всех!

Но ангелы перстом не тронут лютни:

Здесь тот же склочный коммунальный быт,

Все те же сплетни и все те же плутни,

Все так же дар смирения забыт...

ПЕСОЧНЫЙ КРУГ

Житейский циферблат, песочный круг арены

Я подчинил себе без маски и белил:

Смолкали от моих разбойных слов сирены,

И в малом и большом мне мир благоволил.

Мне мир благоволил, как цирковая лошадь,

Кивая праздничным плюмажем площадей.

И жизнь была сама бушующая площадь

С ночными толпами ликующих людей.

Но памяти моей просторный колумбарий

Не сохранил всех тех, кто прогорел дотла.

Всей рощи не вместил потрепанный гербарий,

Листву смела в костер угрюмая метла.

И вот теперь, когда под гнетом поколений

Перебродил в крови пророчества настой,

Я в лепете листвы ловлю пыльцу явлений,

Опустошая штоф судьбы полупустой.

Ушедшее — вдвойне становится дороже,

Когда не отыскать свидетелей живых,

И мы глядимся в ночь расчетливей и строже,

С заоблачных высот сердец сторожевых...

РОЖДЕСТВО

В пылающий свиток поэма грядущего свита,

Но я не ищу ни хвалы, ни хулы, ни совета:

Меня не отыщет небесная хмурая свита.

Сцепление слова. Сцепление снега. Сцепление света.

Я лишь очевидец великого таинства снега:

Здесь мертвая птаха свистит, как стрела печенега,

Здесь в сумерках в небе разлита разбойная нега.

Сцепление света. Сцепление слова. Сцепление снега.

Здесь в пьяном разбеге сшибается конная лава

И рыбарь Симон ожидает обильного лова.

Вот так и проходит земная метельная слава:

Сцепление снега. Сцепление света. Сцепление слова.

ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ

Вложивший в зерна тайну набуханья,

Расчисливший движенье птичьих крыл

Нас одарил за вечные страданья

Вторым дыханьем на исходе сил.

Но есть иное, высшее уменье,

Когда, как дар за хищный, нежный взор,

Откроется очам второе зренье,

И станет мир неведом с этих пор.

Дорогу, дом — ты все увидишь внове,—

Речной обрыв, церквушку, дальний лес,

И жизнь вторую им даруешь в слове,

И узришь свет, струящийся с небес.

Опустишься: и над хребтами пашен

Подсмотришь, как летит к земле дракон.

Поднимешься: окажется не страшен

Среди других жуков жужжащих он.

Благословляя труд и равновесье,

Ты обретешь покой и тишину,

Чтоб числить птичьи взлеты в поднебесье

И жизнь привлечь к набухшему зерну.

|

ЛЕТО

Маме

В дом врывается сад сквозь фруктовые форточки.

Видишь: яблоки словно до зерен сгорели

Там, где солнце садится по-детски на корточки

На резную скамью позабытых качелей.

Еле-еле касаясь рукой подоконника,

Тень моя пробежит по одной половице,

И закат отразится на дне рукомойника,

И в ведро застучит водяное копытце.

Голубыми, зелеными, красными бликами

Сад скользит по стеклу, по стене, по постели:

И во сне мы садимся — ночными курлыками —

На резную скамью позабытых качелей.

Наше детство — курлы! — до головокружения

Проскрипит нам — курлы! — в деревянном разбеге,

Для колен не жалея крапивного жжения,

И к реке довезет на бродячей телеге.

От загара светлеют вчерашние ссадины.

А когда от грозы волны ходят кругами,

На ладонях блестят розоватые градины

Вперемежку с рогатыми злыми жуками...

И репейник склоняет колючие мордочки

Прямо к пухлым губам, липким от карамели,

Там, где солнце садится по-детски на корточки

На резную скамью позабытых качелей...

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПАРТЕРА

В дни, когда я держал горсть песка на ладони,

солнце спало в воде,

И тончайшие отблески вечной латуни

восходили к звезде.

Я шалел от сплошного песчаного счастья

и лепил, как хотел:

Образ мира из пасмурной глины ненастья,

из мерцания тел.

Я лепил, я любил, я отстаивал чуда

рукотворный восторг,

И меня не брала ни хандра, ни простуда,

ни беспамятный торг.

И во мне вызревала разбойная вера

в правоту топора,

И ко мне выходил человек из партера,

из людского костра.

В человеке, ушибленном собственной ложью,

прорастала трава,

И, как старцы, бредущие по бездорожью,

спотыкались слова

В человеке, ушибленном собственной ложью,

было все от меня:

Рваный жест, пересыпанный чувственной дрожью,

голос в шрамах огня.

В каждом слове его проживала пантера

и хрипел патефон...

Я такой же, как он, человек из партера,

я такой же, как он.

Я такой же: угрюмый, красивый, влюбленный

в острогрудую мглу.

Улыбнемся, и — строится угол казенный

на пустынном углу.

Но, кривляясь на общих духовных подмостках,

мы глядимся в метель,

И простуженно зябнет в духовных обносках

детских снов карусель,

И тончайшие отблески вечной латуни

не восходят к звезде,

И янтарные камушки, взвившись с ладони,

не скользят по воде…

НОВЫЙ ФАЭТОН

Я не Бог. Но сегодня я сам — огневое светило.

Раскаленные спицы — летят с колесницы лучи.

Я прекрасен и молод, и полон властительной силы

Раздвигать вязкий холод, и мрак, заключенный в ночи.

Я взойду! Свое тело в целебном огне искупаю!

Омраченную душу — венчальным лучом исцелю!

Искупаю, родная, ночную печаль искупаю,

Искуплю, дорогая, ночную печаль искуплю...

А когда небеса смоляным свежеструганным доскам

Возвратят прогоревшее черное тело, тогда

Помолись за бессмертье,

пусть слезы смешаются с воском,

Пусть качнется фитиль,

пусть крылатая вспыхнет звезда!

БЕЗДНА

Придорожно влюбленный в удачу,

Как в расцветшее солнце в росе,

Я свидание наше назначу

В стороне от зеркальных шоссе.

Скоростной амальгамой асфальта

Искажается облик и жест,

Только рокот шмелиного альта

Приглушает ревущую жесть.

В сонном княжестве дикого мака

Никогда не визжат тормоза:

Безо всякого вздорного знака

Заглядимся друг другу в глаза.

Оттого и влюблен я в удачу,

В острогрудую летнюю мглу,

Оттого и в бессилии плачу,

Заключенный в медвежьем углу.

Нет! не блеском дороги зеркальной

И не злою острожной судьбой —

Вечной одурью континентальной

Осужден на разлуку с тобой...

Но, минуя пространство, вплотную

Ты мерцаешь в дыханьи моем,

И не раз еще в бездну глазную

Мы сорвемся вдвоем...

МОРОК

Владычествуя в космосе ночном,

Меня ты обволакивала светом.

Шиповник цвел. И в воздухе раздетом

Блуждало эхо в мороке речном.

Дождь вспыхивал, земли не оросив,

Небесный порох передав губами

Мгновенному свеченью между нами,

На миг всего калитку отворив.

Шиповник доцветал. Губам твоим

Так много предстояло после помнить

Того, что и веками не восполнить,

Не отмолить и не забыть двоим...

ХОРАЛ

Когда стечет в траву воск утреннего града

И размотает гром свой огненный клубок,

Из-за свинцовых врат возвышенного града

Нисходит вдоль луча мой кареглазый Бог.

Сквозь затхлый и сквозной мрак метрополитена

Я восхожу к Нему по лествице пустой,

И радостный хорал из ветра и Шопена

Торжественно звучит молитвою простой.

На срезе подвижных подземных минаретов

Ветхозаветных дней мерцают письмена,

Когда не ведал мир ни Мекк, ни Назаретов

И не придумывал для Бога имена.

Мой кареглазый Бог нисходит в мир без злобы

И в смерти не страшит пылающей смолой,

Мой кареглазый Бог ко мне приходит, чтобы

Я стал молитвенным огнем, а не золой.

Я не ищу судьбы скитальца и пророка,

Но в пыльный луч вплелась янтарная лоза,

И я иду один, без имени, без срока,

Чтобы с улыбкою взглянуть Ему в глаза...

ВОЗНЕСЕНИЕ

Город смотрит через плечо

На ладони мои пустые,

Так удушливо горячо

Растрепав тополя густые.

Я кормлю тишину с руки,

Проходя потайным бульваром,

Где прозрачные старики

Прозревают судьбу задаром.

И пульсируют их тела,

Отторгая чужие тени,

И пробившиеся крыла

Пригибают к земле колени.

Преломляя порожний свет

Дрожью высшего соучастья,

Их ладони хранят секрет

Невозможного в жизни счастья.

Их ладони приблизь к глазам,

Поцелуй, и сквозь них на время

Посмотри - и увидишь сам,

Как возносится к солнцу семя...

СОЖЖЕНИЕ

Я листья жгу, прощая вечер новый

Томлением беспечного труда,

Бессмысленно гляжу на лист кленовый

И замираю, может, навсегда:

В прыжке за тенью зависает кошка,

Огонь фольгой топорщится в костре,

В тумане застывает неотложка,

Как божия коровка в янтаре.

И что-то вспыхивает, что-то поднимает

Листву с земли и жизнь кружит назад,

И женщину ко мне на грудь бросает,

И мороком пронизывает сад.

Пусть вывихнуты челюсти у окон,

Пусть прошлое торопится к костру,

О, жизнь моя! тебя, как жалкий кокон,

Не сжечь и не развеять на ветру...

КАМЕНЬ

По щиколотку вросший в мох, в родимый перегной,

Тысячелетия дремлю в невольной немоте:

Меня и звери, и века обходят стороной,

Да непреложно облака блуждают в высоте.

Я слышу шорохи травы и скрежет корневищ,

Когда окрестные леса предзимний бьет озноб,

Когда на злые голоса свистит небесный свищ

И почерневший горизонт свинцовый хмурит лоб.

С времен ацтекских пирамид и гибели Микен

Я некий путеводный перст в неведомый предел.

Не омрачаемый ничем, не движимый никем,

Я помню: как сгущалась ночь, как плод запретный зрел,

Как с ветви Млечного Пути, покрытой звездной ржой,

Червивым яблоком Земля сорвалась на ладонь

Взрастившего небесный сад не волею чужой,

А токмо промыслом своим, рождающим огонь.

Он яблоко спечет в золе вселенского костра,

Когда увидят облака, что весь я мхом порос.

И я врастаю глубже в мох — покуда не пора! —

А подо мной таится червь, как дремлющий вопрос:

Что тайна? Знаки на песке, накрытые волной,

Неторопливый перелет пузатого жука,

Две полуночные души, вмещенные в одной,

Иль разорви — рубаху пляс хмельного мужика?

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Иль все испепелящiй светъ, пришедъ изъ далека?

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Жизнь пора переписывать набело,

Тесно стало мне в черновиках:

То - что было, и то - чего не было,

Выносить сквозь огонь - на руках!

На задворках духовной опричнины,

Сея смуту в разгульной строке,

Темных слов узколобые истины

Воцарились в опальной башке.

Оттого горностаевой мантией

Ниспадают в пожар облака

На закате, больном пироманией,

Пеплом райского черновика.

Отдаляют зачатие истины

Легионы расколотых снов,

И оскалом духовной опричнины

Пьяны рты перекошенных слов.

Мне пора переписывать набело

Истлевающий свиток любви,

То - что было, и то - чего не было,

Отторгать от заблудшей крови...

УЗНИК

Есть жертвенность двоякого страданья,

Когда страдают жертва и палач:

Склоняя совесть на алтарь закланья,

Они не ждут от мира: исполать!

Они скопили детские обиды,

Скрепили сердце гневным сургучом,

Их двери к солнцу наглухо закрыты

Бог знает где потерянным ключом.

Счастливый узник вольного сознанья,

Свободной жертвы скованный палач,

Я сам себе назначил наказанье,

Я сам себе раскаянье и плач.

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА

Хочу примерить долголетие

Греховной бабочкой к сединам:

Мое духовное наследие

Ничтожно в тлении едином.

И я несу свое безверие

Туда, где мглой припорошило

Полей студеное безветрие,

Где отжило всё и отжило.

Где станут первыми последние,

Изверясь в номерах «Астории»:

Мое духовное наследие –

Грязь под ногтями у Истории.

Слегка помешкаю в преддверии

Зимы, в предвосхищеньи тления:

Не веря, но уже в предверии

Для нового перерождения... |

|

3 мая 2016 года безвременно скончался талантливый русский поэт Арсений Конецкий (24.VI.1968 – 3.V.2016), член Союза писателей России с 1993 года, лауреат литературных премий, в том числе – самый первый лауреат Всероссийской Есенинской премии (1996 г.). Автор семи книг, среди которых: «Тризна», «Чужое время», «Вторжение», «Серебряный свет», «Имя» и др. Его творчество, продолжая и развивая традиции золотого и серебряного веков русской поэзии, являет собой новаторский сплав философской живописи с живым движением истории.

3 мая 2016 года безвременно скончался талантливый русский поэт Арсений Конецкий (24.VI.1968 – 3.V.2016), член Союза писателей России с 1993 года, лауреат литературных премий, в том числе – самый первый лауреат Всероссийской Есенинской премии (1996 г.). Автор семи книг, среди которых: «Тризна», «Чужое время», «Вторжение», «Серебряный свет», «Имя» и др. Его творчество, продолжая и развивая традиции золотого и серебряного веков русской поэзии, являет собой новаторский сплав философской живописи с живым движением истории.