«… И ВЫ ТВОРИТЕ »

Евангельские мотивы в пьесе "Моцарт и Сальери" Пушкина

Пушкин был для русских абсолютным авторитетом даже в те времена, когда попирались все наши святыни. Его тоже пытались лягнуть, но и в самые безбожные годы он оставался Поэтом с большой буквы. Это была и есть не только дань уважения к национальному гению (как, например, почитают в Англии Шекспира или в Грузии Руставели). Нет, наше чувство к Пушкину – это нечто большее.

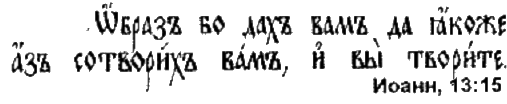

И Достоевский, и Гоголь называли его пророком. Гоголь – как воплощение русского духа, Достоевский – как обладателя всемирно отзывчивой души. Однако сам Пушкин, свое лирическое "я" отражая в ветхозаветном пророке, имел в виду совсем иное. Прежде всего, он осознавал себя носителем того дара, о котором сказано в Евангелии от Иоанна: “Образ бо дахъ вамъ да якоже аз сотворихъ вамъ, и вы творите”.

Во многих произведениях (“Пророк”, “Осень”, “Египетские ночи”) и др. – где описан творческий процесс, поэт осознает свой дар как некую стороннюю в себе силу приходящую и уходящую не по его воле. Однажды, в маленькой трагедии “Моцарт и Сальери”, он словно проговаривается:

…Ты, Моцарт, Бог и сам того не знаешь…

Да, пушкинский Сальери воспринимает своего соперника как существо высшего порядка – не самого, конечно, Моцарта, “гуляку праздного”, а его гений. Сальери честен перед собой и четко определяет себе цену (“в нас, чадах праха”), и цену тому, чего сам он лишен. Он лишен божественного дара, но претендует на него (“бескрылое желанье”) – и он убивает Моцарта точно так же, как поствавилонские евреи распяли Христа.

Неслучайно приходит на ум это сравнение, как наверняка неслучайны совпадения текста маленькой трагедии с текстом Евангельским. А при внимательном прочтении возникает ощущение даже не скрытого диалога, а созвучия.

Как в свое время первосвященник Каиафа, Сальери подходит к явлению чуда, явлению гения, чисто утилитарно:

Что пользы, если Моцарт будет жить,

И новой высоты еще достигнет?

...Я избран, чтоб его

Остановить не то мы все погибли,

Мы все, жрецы, служители музыки,

Не я один с моей глухою славой...

Если вспомнить, первосвященник Каиафа на заседании синедриона говорил именно о практической пользе грядущей жертвы для своего народа (“Вы ничего не знаете. И не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб.” Иоанн,11:51) . Ведь угрозу от Христа Каияфа увидел в возможной ассимиляции иудеев античным миром.

Еще одно совпадение с библейскими источниками – тема избранности и даруемых ею благ. В “Моцарте и Сальери” эта тема проявляется двояко: с одной стороны – “...я избран, чтоб его остановить...”, с другой:

…Нас мало, избранных, счастливцев праздных,

Пренебрегающих презренной пользой,

Единого прекрасного жрецов…

В понимании пушкинского Моцарта избранность проявляется в свободе от “нужд низкой жизни”, в счастье творчества, но она не дает оснований для превосходства, гордыни, презрения к кому бы то ни было. Его великодушие простирается и на Сальери, чьего творческого бессилия Моцарт словно не замечает, считая его равным себе, и – даже на слепого скрипача, коверкающего его произведение.

Пушкин словно оспаривает тот смысл, который вкладывали в понятие своего богоизбранничества древние иудеи, сведшие его, в конце концов, к примитивному расизму, хотя им сказано было: “Так будут последние первыми, и первые последними; ибо много званых, а мало избранных.” Матфей, 20:16

Не правда ли, у Пушкина почти так же:

...Нас мало избранных, счастливцев праздных...

Итак, творческий дар для Пушкина – это не просто некая высокая ступень мастерства, в нем его счастье, образ жизни, подлинная свобода, это – его возможность быть самим собой.

Иные, лучшие, мне дороги права,

Иная, лучшая, потребна мне свобода…

Безо всяких отвлеченных рассуждений талант рождает в душе творца и любящих его людей ту радость, которую христиане, вероятно, определяют понятиями “райское блаженство”. Нет регламентированного пути достижения этой радости: ни отречением от суеты, ни “усильным, напряженным постоянством” Сальери не смог взрастить в себе гения. Это то, что у тебя либо есть, либо нет. “Дух веет, где хочет”. И все тут… Подделка – это лукавство перед самим собой, рядом с талантом она тускнеет, теряет смысл, достаточно лишь небольшой временной дистанции (например, знаменитые в прошлом веке "эстрадные поэты" уже ушли на второй план рядом с куда менее известным в их время Рубцовым), и для выживания, для господства над миром подделка должна уничтожить подлинник, предварительно надругавшись над ним и придумав оправдание своему преступлению.

Таким образом, «Моцарт и Сальери» - это не просто история о завистнике, не просто противопоставление таланта и бездарности, это могучее эхо, произведенное Евангелием в человеке, чей творческий дар имел поистине божественное происхождение.

Но и человек, сам лишенный этого дара, но способный чистосердечно, «как дети» радоваться этому дару в других – тоже, как Адам и Ева до грехопадения и в райских кущах, вкушает «чистых нег»:

По прихоти своей скитаться здесь и там,

Дивясь божественным природы красотам,

И пред созданьями искусств и вдохновенья

Трепеща радостно в восторгах умиленья.

— Вот счастье! вот права...

Беда, однако, если «жрецы, служители» (так называл себя Сальери) захотят первенства…

Духовная скудость древних иудеев послужила тем темным фоном, на котором явственно обозначился для них же самих свет созидательного, творческого, возвышенного эллинского начала. Увидев и засвидетельствовав это явление, одновременно они испугались, что эллинизм, объединивший на просторах Римской империи многие народы, растворит и их богоизбранность, служившую оправданием их своеобразной истории (договора с Богом о своих исключительный в сравнении с другими народами права), а, значит, исчезнет исторический смысл их существования (“Всякое дерево, не проносящее плода доброго, срубают, и бросают в огонь.” Матфей, 8:19).

Древние евреи, поклоняясь единому Богу, пришли в конце концов к мучительному дуализму: свет-тьма, добро-зло. В то время как христианское самосознание, преодолев ветхозаветный национализм ("нет ни эллина, ни иудея"), обрело святость как внутреннюю свободу. И обрело идеал той красоты человеческого образа, которая князем Владимиром была почувствована в красоте греческого богослужения; да, вряд ли русские люди понимали в первые века христианства тонкости содержания церковной службы – просто они воочию могли убедиться в ее истинности, потому что все, что ею было – было прекрасно. При этом и святой князь Владимир и святой Андрей Боголюбский были не просто ценителями красоты, но и созидателями ее (вспомним хотя бы храмы, построенные Андреем Боголюбским во Владимире!).

То было счастливое время единства (как это бывает лишь в детстве) русского сознания и подсознания, содержащего непроявленный творческий потенциал, зерно, которое, умирая, давало и дает до сих пор вечную жизнь, проявляется в малом и большом, во многих писателях, деятелях искусства, ученых и, что называется, в простых людях.

Поэтому подлинно сатанинским изобретением представляется та профанация творчества, которую ввели в наш обиход адепты так называемого нового искусства (кстати, может быть, еще кто-то помнит, что главный режиссер процесса перестройки российского самосознания – Владислав Сурков – курировал по всей стране открытие так называемых ДНК – Домов новой культуры – вложив в само название как бы подмену генов). Не беда, если ты бездарен, решили они. Можно властвовать над умами посредством простой выдумки и тиражирования этой выдумки информационными фабриками. Они создали некий антимир искусства, в котором чуть ли не главным достоинством названо в лучшем случае примитивное, а в общем-то абсолютно пустое новаторство, а место красоты и фантазии демонстративно заняли креативность и фэнтези. «Произведения» теперь стало можно не создавать, а конструировать, моделировать, и человека изображать даже не по образу и подобию человеческому (я уж не вспоминаю об образе и подобии Божьем…), а в виде желаемого ими голема.

О любом произведении теперь они, владельцы информационных фабрик, могут произвести иноформацию, что оно гениально, потому что не стало той естественной иерархии, при которой их несостоятельность очевидна. Главное для них, не останавливаясь, поддерживать информационный шум по своему поводу, не позволять образоваться даже и самой малой щели, сквозь которую проглянул бы чей-то живой талант. И в этом контексте даже зловеще воспринимаются вот эти всем нам когда-то известные строки либерального барда:

Поднявший меч на наш союз

Достоин будет худшей кары

И я за жизнь его тогда

не дам и самой ломаной гитары...

...Возьмемся за руки, друзья,

Чтоб не пропасть поодиночке…

…Давайте восклицать,

Друг другом восхищаться,

Высокопарных слов не надо опасаться…

Можно сказать, что сегодня Пушкинский Сальери даже вызывает уважение, потому что хотя бы перед собой он не лукавит и довольно безжалостно определяет степень своей одаренности. Но надежда у него еще все-таки есть, надежда немалая, хотя и весьма неопределенная…

…Ужель он прав, и я не гений…

Не правда ли, отрицание содержит в себе элемент утверждения? Этот трагический парадокс и сыграл роковую роль с сегодняшними хозяевами мира сего. Так, если хорошенько вглядеться в новейшую историю и как в её итог – в ХХI век, то мы увидим, что и в литературе, и в искусстве, и в любых сферах, включая политику, ключевою роль стала играть каста людей, творчески абсолютно несостоятельных. И эта каста уже представляет из себя народ как бы отдельный, никакими узами не связанный со всеми нами и со всем человечеством, который даже и систему образования затачивает не под человека-творца, а под человека-винтика, механического исполнителя, тупого потребителя.

У Пушкина Сальери до тех пор, пока он признавал свое несовершенство и смиренно занимал отведенное ему судьбой место –

…счастлив был,

… наслаждался мирно

Своим трудом, успехом, славой, также

Трудами и успехами друзей,

Товарищей моих в искусстве дивном…

Но стоило Сальери взревновать к гению, в свете которого становится сама собой очевидна разница между талантом и усердным трудом ремесленника, сразу у него, у “Сальери гордого”, пробуждается уже не гордость, а гордыня и вместе с ней зависть и стремление уничтожить источник столь беспощадного к нему света. Он оправдывает свои действия пресловутой пользой, так же, как нынешние либеральные политики – общественной целесообразностью оправдывают расстрел мирных граждан в Москве в 1993 году или бомбардировки Югославии, или лишение пенсионного содержания стариков, или присвоение всех, созданных народом предприятий, земли и её недр (а это все равно что оккупация нашей страны), или – сожжение русских людей в Одессе , как "ликвидация малоценного человеческого материала" (это мнение доктора исторических наук Александр Сытина, прзвучавшее на Первом канале российского телевидения и признанное затем допустимым как одно из мнений).

Пушкинский Сальери толком еще не может определить – зачем ему нужно быть гением. У него это желание не очень проявлено, оно пока еще напоминает творческое честолюбие, ту черту, которая может принести и добрые плоды. Лишь, когда он вскользь бросает; “Ты, Моцарт, Бог и сам того не знаешь. Я знаю, я…” – в этом глухо слышна истинная страсть, жажда стать богом, жажда власти над умами и судьбами людей. Сколько уже бумаги исписано на эту тему, сколько самых невероятных фантазий посвящено чаемым возможностям управления сознанием людей! Сальери пока еще воистину наивен: “Я в сердцах людей нашел созвучия своим созданьям. Я счастлив был…”

А у нынешних демиургов аппетиты покруче. Галеристы от нового искусства типа Гельмана, всякие Серебрениковы и лауреаты всяких буккеров – имя им теперь легион! – не просто наслаждаются властью над умами профанов, но получают за свою деятельность (а как же!) приоритетное финансирование из нашего с вами бюджета. Извращенную мораль, культ предательства – многое удалось вложить в головы наших сограждан либералам и все это во имя того, чтобы продлить свое пребывание у власти, у кормушки, ибо для посредственности хорошая кормушка важнее внутренней свободы. В сравнении с Сальери они бесконечно примитивнее, он все-таки плакал, слушая Моцарта, а не продукцию "фабрики зыезд". Поэтому история Сальери – это действительно человеческая трагедия, их же история – это канонизированная их властью человеческая пошлость.

Измельчание представителей власти от пушкинского Бориса Годунова до Бориса Ельцина из трилогии Эльдара Рязанова («День в семье Президента», «Мужской разговор», «Мужской разговор-2»), от царя страдающего угрызениями совести до ограниченного самодовольного пахана, отражает трагический, но к сожалению естественный процесс умирания нашего народа и многие события подтверждают, что идея “русского мира” в ее сегодняшнем безапелляционном виде – это скорее мертвый идол, чем жизнеспособный и жизнетворный народ. Доля мертвого кумира – безмолствовать на виду у врага рода человеческого. Безмолствующей “волей народа!” – оправдывал свое преступление и у Пушкина царь Борис. А сегодня безмолвие уже называется "высоким рейтингом".

Можно сказать, что за тридцать лет информационного зомбирования окончательно победил в нас тот Фомка-хозяин (из одноименного стихотворения Юрия Кузнецова), которому все вокруг происходящее – “до фени”:

Глянь: полыхает! Но он не глядит,

Не замечает.

– Там ничего моего не горит,–

Так отвечает.

А у Пушкина преступления совершаются потому, что “народ безмолвстввует”.

Однако, есть у Пушкина и другое:

…Зависеть от царя, зависеть от народа –

Не все ли нам равно? Бог с ними!…

И еще:

…Паситесь, мирные народы,

Вас должно резать или стричь…

Наверное, потому мы проигрываем все последние годы, что играем по чужим правилам, приняв “закон” за единственную незыблемую реальность, а “благодать”, “божий дар” – за условность, абстракцию. Как первобытные индейцы меняли золото на дешевые, не виданные ими побрякушки, так и мы жертвенность сменили на прагматизм, талант на профессионализм, прекрасное на модернизм... А ведь мы, в отличие от “избранного народа”, торопливо вершащего (моделирующего) нашу нынешнюю историю, для другого созданы. Предав свои ценности, мы подобно иудеям вот-вот лишимся “источника воды, текущей в жизнь вечную”.

Не для житейского волненья,

Не для корысти, не для битв

Мы рождены для вдохновенья,

Для звуков сладких и молитв.

Иные, лучшие мне дороги права,

Иная, лучшая потребна мне свобода…

Пушкин самим своим существованием с одной стороны является нашим оправданием перед историей, с другой – подсказывает наш путь, дает на ключ к нашей природной духовности.

Он как тот ребенок у Андерсена, или если хотите, как наш истинный пророк, всякий раз, как перечитываешь “Моцарта и Сальери”, напоминает, что истинная ценность, “жизнь вечная” содержится в творческом даре, перетекающем от человека к человеку, от народа к народу, проявляющемся в большом и малом, требующем неспешной, нежадной жизни и самим фактом своего существования несущем приговор энергичной бездарности, потому что

…гений и злодейство – две вещи несовместные.

Кстати, если уж на то пошло, то здесь уместно будет вспомнить и о выдающемся советском ученом Михаиле Поршневе. Конечно же, он был атеистом, но – отнюдь не демагогом. И потому он все-таки обратил внимание на то, что нomo sapiens появился не в результате эволюции вида гоминид, а в результате сбоя в эволюции. Потому что слишком уникален человек разумный среди всех живых существ пищевой цепочки. И, что примечательно, если чем и выпадает человек из пищевой цепочки, так это своею способностью к творчеству. В то время как остальные живые существа – с высоким интеллектом и низким, социальные и индивилуалисты, хищники и травоядные озабочены лишь едой и воспроизведением себя как вида, человек-творческий сотворяет в качестве художника или строителя, ученого или политика некую более прекрасную и совершенную реальность и живет он внутри этой реальности и этой своей милосердной ко всем людям мечты.

И есть предостерегающая евангельская, если уж можно мне, человеку светскому, так сказать, метафора – конец света, в которой слово свет сегодня уже в полной мере утрачивает значение мира физического и обозначает Свет Божьей благодати, который однажды погаснет в человеческих душах.

Вектор самой нашей культуры сначала усилиями Сороса, а потом и политикой нашего государства сдвинулся от света к тьме, от Пушкина, к нечисти.

А слово Пушкина не являет нам тактильно-ощутимых чудес. Слово Пушкина хранит нам Свет нашей православной культуры, оно служит каноном для нашей души-христианки, оно – её путь.

Сама наша православная цивилизация в лице Гоголя, Достоевского и всех ключевых деятелей русской культуры Пушкина канонизировала. И сегодня – во тьме нашего нынешнего жизненного пространства – слово Пушкина не только научает нас, а и исцеляет от бессилия, от бесплодия, от бессмысленности бытия, наконец.

Сейчас смиренная Россия, как Христос, распята новым синедрионом, нелюди жадно высасывают из нее последние соки - и тем ярче сияет её национальный гений - Пушкин - чей отсвет в поэтах последующих поколений только усиливается и сам по себе являет приговор её убийцам и славу страны, породившей гения.

И уж если отцы нашей Церкви сегодня считают необходимым омирщвляться байкерама и рокерами или играть в интеллектуальные игры на страницах журнала "Фома", то – тем больше они отдаляются и от Пушкина. А значение Пушкина в нашей культуре столь велико, и столь органичен Пушкин в качестве явления культурного для нашей русской духовности, что наши православные души лишь укрепилось бы, если б наше всё – Пушкин – был бы Русской Православной Церковью канонизирован.

Как писал Гоголь, «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

Наш канал на Яндекс-Дзен

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"