ОБ ЭСТЕТИКЕ АВАНГАРДИЗМА В РОССИИ

Надежда Удальцова. «Композиция с тремя фигурами». 1910-е

Понятие «авангардизм», широко распространенное на Западе (особенно в зарубежной марксистской эстетике), соответствует нашему понятию «левое искусство» – понятию, которое в свое время было очень популярно. Его никак нельзя свести к привычному понятию «модернизм», имеющему, в частности, более широкий и многосторонний смысл: так, модернизм включает в себя разнообразные явления декадентства, новейшие формы «искусства для искусства», различного рода натуралистические тенденции и т.п. Авангардизм, или «левое искусство», – это вполне определенное течение в искусстве и в эстетике.

Природа и судьбы авангардизма изучены недостаточно. И одной из причин этого является, пожалуй, тот факт, что у нас не узаконено самое понятие «авангардизм» (дело здесь, конечно, не в данном термине, который, впрочем, по-своему удачен). В результате вполне определенное явление расплывается, смешивается с принципиально иными тенденциями (например, декадентством), теряет конкретность.

В России авангардизм сложился ранее, чем где-либо, и выразился в таких явлениях первой трети XX века, как футуризм, Пролеткульт, ЛЕФ, Литфронт, различные варианты конструктивизма и т.п., которые так или иначе охватывали области всех искусств: литературы, живописи, театра, архитектуры, кино. В русле авангардизма развивается значительная часть известнейших и влиятельнейших художников того времени. Широко распространяются авангардистские тенденции и в эстетике.

Здесь, впрочем, необходимо сделать весьма существенную оговорку. Крупные художники и теоретики сплошь и рядом «не умещаются» в рамках авангардизма. Кроме того, благодаря неизученности самой проблематики авангардизма, к нему нередко относят художников, которые примыкали к авангардистским группам случайно, по внеэстетическим, так сказать, причинам. Едва ли, например, можно считать правоверным авангардистом Велимира Хлебникова. О том, что футуризм для него – это прежде всего внешний «ярлык» (как, скажем, и имажинизм для Есенина), проницательные критики говорили еще в начале 1920-х годов 1.

Итак, определяя природу авангардизма, мы будем иметь в виду не творчество отдельных крупных художников и теоретиков, но общую тенденцию, которая, хотя и накладывает свою более или менее глубокую печать на это творчество, все-таки редко поглощает его целиком.

Авангардизм тесно связан с революционными переворотами века – переворотами экономическими, социально-политическими, научно-техническими. Но он воплощал в себе не народную и человеческую сущность революций, не разум революций, а их предрассудки, их волюнтаристские «левацкие» и нигилистические тенденции.

Для авангардизма характерны прямое или более сложное (выражающееся, например, в резкой ломке классических художественных форм) отрицание прошлого и его культуры, различные формы дегуманизации искусства и техницизм; в нем причудливо сплетаются анархические и догматические тенденции.

В основе авангардизма лежит в конечном счете упрощенное, обедненное, поверхностное представление о человеке и вульгарное и формалистическое понимание высших сфер человеческого творчества. Человек рассматривается как нечто константное, завершенное, как явление, которое можно разложить, измерить, вычислить и т.д. Последовательный авангардизм исходит, кроме того, из убеждения, что человека, в сущности, очень просто изучить, «развинтить» и переделать, «переконструировать». Правда, эта сущность авангардизма далеко не всегда выступает в такой обнаженной и воинствующей форме, как, скажем, в приводимых отрывках из известного в свое время сочинения Алексея Гастева:

Человечество научилось обрабатывать вещи, –

Наступила пора тщательной обработки человека...

В машине-орудии – все рассчитано и подогнано.

Будем также рассчитывать и живую машину-человека...

Общество – это линии,

По которым быстро ходят автоматы

Технические, мускульные, нервные.

Во всяком случае, это убеждение подспудно живет в авангардистской идеологии.

Те же черты присущи, конечно, и авангардистской эстетике, например работам ОПОЯЗа и ЛЕФа. Формальная и в то же время вульгарная концепция искусства, характерная для этих группировок, основывалась на весьма упрощенном и поверхностном представлении о человеке и его творчестве2. Именно в этом коренились основные пороки подобных течений в эстетике.

Это очень важно подчеркнуть, ибо вопрос об ОПОЯЗе, ЛЕФе и других аналогичных явлениях необычайно запутан. Критика их нередко сводилась к наклеиванию необоснованных идеологических ярлыков; сами же представители данных течений подчас рассматривались как люди, совершенно чуждые или даже враждебные революции. Это неверно. В. Б. Шкловский справедливо свидетельствует, что опоязовцы «были за Октябрь. Борис Кушнер был коммунистом. Евгений Поливанов, Лев Якубинский, Осип Брик* стали коммунистами, Юрий Тынянов работал в Коминтерне»3 и т.д.

Участники этих течений не только «были за Октябрь», но и были убеждены в том, что именно они создают новую, революционную эстетику.

Казимир Малевич "Спортсмены"

Из того факта, что, скажем, В. Б. Шкловский писал в свое время: «Произведения словесности представляют из себя плетение звуков, артикуляционных приемов и мыслей»; «Искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно» и т.п., можно сделать вывод о крайне обедненном и поверхностном понимании природы искусства, но нельзя вывести какой-либо «враждебности» революции. Ибо эта концепция попросту отождествляет искусство с искусностью, которой исчерпывается, например, «смысл» выступления ловкого, но заурядного жонглера4, примитивнейшего орнамента, элементарного словесного каламбура и т.п.

Правда, из этого, как представляется, можно сделать вывод, что опоязовская концепция рассматривает искусство как явление «безыдейное» и, следовательно, не могущее служить революции. Однако и это не так. В. Б. Шкловский, как и другие опоязовцы, отнюдь не утверждал, что в искусстве нет идей, мыслей, идеологического и непосредственного политического содержания. Просто он считал, что мысль не принадлежит к искусству как таковому, ибо искусство в собственном, точном смысле есть только «деланье вещи», только искусность и мысль, естественно, выступает в нем в качестве «инородного тела». Но это вовсе не означает, что художник не может или не должен поставить себя на службу революции. Напротив, искусство, по мнению Шкловского, может и должно непосредственно служить революции. Если бы это было не так, то невозможно было бы понять, как и почему могли опоязовцы исключительно высоко ценить насквозь революционное искусство Маяковского, Эйзенштейна, Мейерхольда и т.п.

Один из активных деятелей ОПОЯЗа – О. М. Брик видел практическую задачу школы именно в том, чтобы научить художников «правильно» служить революции. Он писал, в частности: «ОПОЯЗ – лучший воспитатель литературной пролетарской молодежи... ОПОЯЗ поможет товарищам пролетпоэтам преодолеть традиции буржуазной литературы, научно доказав их мертвенность и контрреволюционность ... ОПОЯЗ – могильщик поэтической идеалистики»5.

Однако как же совместить это с пониманием искусства только как своего рода «жонглирования»?

Когда художник просто жонглирует, он выступает экспериментатором, разрабатывающим новые «приемы». Но истинная его задача не в этом. Совершенно ясно, например, что жонглер может подбрасывать определенные предметы, имитируя своими движениями борьбу с врагами революции или героический труд; орнамент может обработать «материал» боевых политических эмблем, каламбур – облечь в искусную действенную форму злободневный революционный лозунг и т.д. Вот такого рода явления и есть последовательное авангардистское искусство, из которого исходит и соответствующая эстетика. Именно в этом духе создавались лефовские агитки, конструкции Татлина, цирковые представления в честь революционных дат и т.п. В журнале «ЛЕФ» (1923, № 1) на этот счет была дана очень точная программа, вроде: «Крученых. Опыт использования жаргонной фонетики для оформления антирелигиозной и политической тем ... Брик. Опыт лаконической прозы на сегодняшнюю тему». «Жаргонная фонетика», лаконическая проза» – это «художественный прием», то есть «искусство» как таковое; «антирелигиозная», «политическая», «сегодняшняя» темы – это материал, «мотивировка приема», то есть «идейное содержание». И если для «заумника» А. Е. Крученых «прием» был, очевидно, важнее материала, «идеи», то для члена партии и сотрудника ЧК, советского публициста О. М. Брика дело, конечно, обстояло обратным образом. Но суть их «искусства» от этой перестановки не менялась – оно оставалось вульгарным и формалистическим искусством авангардизма.

Совершенно неправильно считать, что подобные вещи «безыдейны»; напротив, в сравнении с классическим искусством (о чем и говорили теоретики авангардизма) они как раз непосредственно, открыто, заостренно, недвусмысленно «идейны». В них дано не только «обнажение приема», но и своего рода «обнажение материала», то есть политического содержания6, для чего, в сущности, и нужны новые приемы. Это совершенно ясно выражено, например, в статье В. Б. Шкловского о нашумевшем в свое время романе Владимира Бахметьева «Преступление Мартына»: «Ошибка Бахметьева ... в том, что он события большевистской революции, совершенно специфические, пытался оформить старыми традиционными приемами ... Семантическая окраска приема настолько сильна, что она совершенно изменяет направленность материала ... в литкружках клубов, библиотек, писательских ассоциаций и школ Мартына изучают как революционный тип. Бессмысленная, вредная работа»7.

Итак, суть искусства, с авангардистской точки зрения, состоит в двойном «обнажении» – обнажении и «приема», и «материала» – революционной «идеи». Конечно, не для всего искусства авангарда характерно столь полное и вульгарное «обнажение». Но именно такого рода явления выступают как наиболее последовательное воплощение его эстетических принципов. И что для нас сейчас наиболее важно, именно понятие о двойном «обнажении» легло в основу авангардистского понимания искусства в целом, в том числе и классического искусства. В той же статье В. Б. Шкловского, например, говорится:

«Л. Н. Толстой писал свою дворянскую агитку “Войну и мир” приемами натуралистической разночинской школы. В результате вещь дошла не до того читателя, которому она была предназначена. Люди одного класса с Толстым ... биделись на Толстого».

Здесь обнажается природа авангардистской эстетики. Мне могут заметить, что слово «агитка» употреблено в данном случае ради особого стиля, ради эпатажа, что многие другие опоязовцы так не выразились бы. Однако существо концепции в этом пассаже именно обнажено.

Крайнее упрощение искусства было принципиальным воинствующим лозунгом авангардизма. Известный в то время «левый» критик М. Ю. Левидов в 1923 году напечатал (правда, «в дискуссионном порядке») статью под названием «Организованное упрощение культуры»8, которую даже неловко ныне цитировать...

Конечно, речь идет о «крайностях» авангардизма. Если обратиться к работам опоязовцев в целом, то мы найдем здесь и иные тенденции. Высокоодаренные исследователи просто не могли втиснуть себя в рамки авангардистских догм. Так, ранние работы Ю. Н. Тынянова о Пушкине или Б. М. Эйхенбаума о Толстом, конечно, несут на себе печать авангардизма, но легко доказать, что очень многое в этих работах противоречит авангардистской доктрине и, в сущности, даже опровергает ее. Как только талантливый литературовед обращался к конкретному художественному явлению, – это явление и талант исследователя, сама его человеческая натура начинали сопротивляться вульгарным и поверхностным догмам.

Однако в общетеоретическом сознании преодолеть данные концепции было очень трудно. И в этом нет ничего удивительного: авангардистская эстетика определялась в то время целым рядом мощных объективных факторов.

Вот хотя бы некоторые из них: бурное развитие самого авангардистского искусства; пафос техницизма, преклонение перед «конструкцией», которое царило тогда во всех сферах жизни страны, охваченной небывалой разрухой; ситуация грандиозного исторического переворота, который поначалу как бы уничтожил все предшествующее, оборвал связи с веками развивавшейся культурой и создал иллюзию упрощения, выпрямления культуры, сведения ее к элементарным связям и функциям и т.д. В силу всего этого авангардистская эстетика не могла не увлечь многих людей.

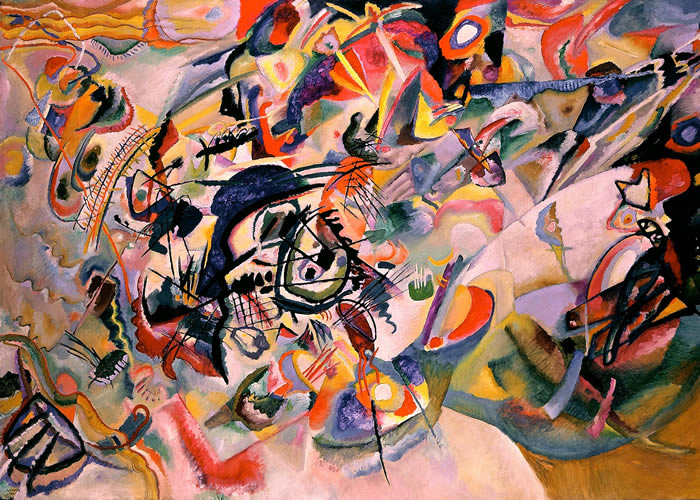

Василий Кандинский "Композиция VII, 1913 г.

Правда, крайние формы этой эстетики к середине 20-х годов уже отходят на второй план, и это очень характерно. Вслед за тем целый ряд ее приверженцев начинает серьезно пересматривать свои взгляды. Это было тем более естественно, что во второй половине 20-х годов появляются работы, которые объективно и глубоко опровергают авангардистскую доктрину9. Конечно, и ранее, и особенно позже не было недостатка в работах, которые обрушивались на эту поверхностную доктрину с не менее поверхностных, вульгарных или даже просто недопустимых позиций (вроде ложных идеологических обвинений) и тем самым крайне затрудняли ее подлинную оценку и критику. Между тем названные работы действительно раскрыли несостоятельность этой доктрины со всей глубиной и убедительностью. Кстати сказать, в них показано и положительное значение авангардистской доктрины (именно доктрины, ибо положительное значение лучших конкретных исследований ее талантливейших приверженцев никогда не подлежало сомнению).

Авангардизм в эстетике (как и в искусстве), отрицая прошлое, сыграл очевидную обновляющую роль. Его значение очень велико уже в негативном смысле: эстетика проходила стадию своеобразного нигилизма, чтобы создать еще более прочную позитивную основу. Он очень остро поставил, хотя в основном неверно разрешил, целый ряд старых и новых эстетических проблем. Как сказано в одной из работ, самые ошибки ОПОЯЗа, «смелость и последовательность этих ошибок тем более сосредоточивают внимание на поставленных проблемах»10.

Казимир Малевич "Девушки в полях"

Наконец, нельзя забывать и о том, что авангардизм в эстетике (как, разумеется, и в искусстве) – вполне закономерный и существенный этап развития. До сих пор речь шла о его оценке в свете последующей истории и современности. Но мы не можем не признать, что авангардизм явился порождением и выражением целого ряда объективных сторон и процессов современной ему действительности. И с этой точки зрения его вообще нельзя отрицать, а следует изучать его наследие, как это делается в отношении всех других этапов развития эстетики.

Конечно, необходимо при этом ясно сознавать методологическую ущербность авангардистской эстетики – ущербность, которая наиболее отчетливо выразилась в присущем авангардизму разрыве содержания и формы искусства, противопоставлении художественных «приемов» и внехудожественного «материала». Разумеется, это самое общее, самое начальное положение, из которого нужно вынести многогранную и сложную проблематику. Но из него, по-видимому, следует исходить – в этом ключ к делу.

Проблема содержания и формы очень и очень непроста. Необходимо напомнить прежде всего, что само различение содержания и формы в искусстве – сравнительно недавнее явление. В сущности, это различение было впервые произведено лишь в рационалистической эстетике XVIII века и оттуда в более сложном и глубоком понимании перешло в немецкую классическую эстетику.

У теоретиков античности, средневековья, Возрождения, по сути дела, нет разграничения содержания и формы. Они понимают произведение как однородное единство и, анализируя, скажем, ритм, слово, композицию, сюжет, рассматривают их в то же время как всецело содержательные явления. Именно так, например, характеризует трагедию Аристотель.

Различение содержания и формы искусства в XVIII – начале XIX века, как и многие другие аналитические достижения мысли того времени, явилось огромным и необходимым шагом вперед. Но оно таило в себе и большие и неизбежные опасности. В эстетике XIX века мы уже наблюдаем постоянные примеры механического разрыва содержания и формы. Нередко они обусловлены чисто гносеологическими причинами, даже просто слабостью и дурной рассудочностью мысли тех или иных теоретиков. Но у этого «разрывания» есть и более существенные, земные причины, социальные и исторические корни.

Простейший пример: содержание и форма неизбежно разорваны в представлениях людей «лакейского» образа жизни (речь идет, конечно, не о лакействе в частной сфере, но о «лакеях» господствующего класса, власти, государства). Лакей пресмыкается перед хозяином и в то же время презирает его, причем и то и другое становится привычным и искренним проявлением его натуры. И благодаря этому естественно возникает разлад в самой его деятельности: по существу, по содержанию она оказывается прислужничеством, а по форме – пусть даже не прямо, хитро, двусмысленно – выступает как издевательство, как своеобразная месть и самоутверждение. Не случайно так тесно связаны понятия лакейства и хамства (которое остается хамством и, скажем, при нарочитой вежливости). Лакей ведет себя по-хамски для того, дабы доказать окружающим и даже самому себе, что он не лакей, не вполне лакей. Вспомним в этой связи грандиозные образы Смердякова или Яши из «Вишневого сада»...

Прислуживая, лакей оставляет за собой право дразнить, эпатировать хозяина. И это субстанциальное, неотъемлемое свойство лакея (в отличие, например, от патриархального слуги, который именно служит, а не прислуживается, не лакействует, и делает это отнюдь не ради выгоды, а по естественному долгу). Двойственная природа лакея закономерно порождает в нем представление о разорванности, неорганичности содержания и формы. Содержание предстает как «дело», «служение»; форма – как свободная игра, произвольное самоутверждение. Если форма действия принадлежит его субъекту, автору, то содержание – чуждо ему, создается для кого-то другого.

Конечно, из этого нельзя прямолинейно и непосредственно вывести определенные эстетические принципы.

А все-таки от подобной психологии протягивается нить, например, к широко распространенному уже в XIX веке заурядно-либеральному пониманию искусства как явления, в котором, с одной стороны, есть «тенденция», угодная властям предержащим или публике, а с другой – «живые образы», «красоты стиля» и внешние, по сути дела, формальные оппозиционные, фрондерские мотивы, то есть «свободная игра» автора. Эта либеральная эстетика, естественно, находится за пределами подлинной культуры.

Но пойдем далее. Существенной гносеологической причиной разрыва содержания и формы является односторонне рационалистическая методология, которая с легкостью расчленяет живую цельность общества, человека, художественного организма. И можно с полным правом утверждать, что именно крайний рационализм лежит в основе авангардистской эстетики. Известная опоязовская фраза6 о том, как надо подходить к классическим произведениям искусства: «Мы их не развенчиваем, а развинчиваем», – превосходно выражает этот абсолютизированный рационализм. В этой связи стоит вспомнить статью М. А. Лифшица о модернизме11. В ней затронут значительно более широкий круг явлений, чем те, которые можно отнести к авангардизму в собственном смысле. Однако даже на основе тех имен и фактов, которые здесь упомянуты, ясно, что автор в значительной мере имеет в виду авангардизм как таковой (он даже употребляет термин «авангард»). В результате получается, что М. Лифшиц ставит авангардизм и иные многообразные типы модернизма в один ряд и стремится дать им общую, единую характеристику. Он говорит о модернизме в целом: «Основная внутренняя цель такого искусства заключается в подавлении сознательности сознания»; модернисты «бежали от разума в темный мир инстинктов ... требовали ... слепого подчинения иррациональному зову» и т.п.

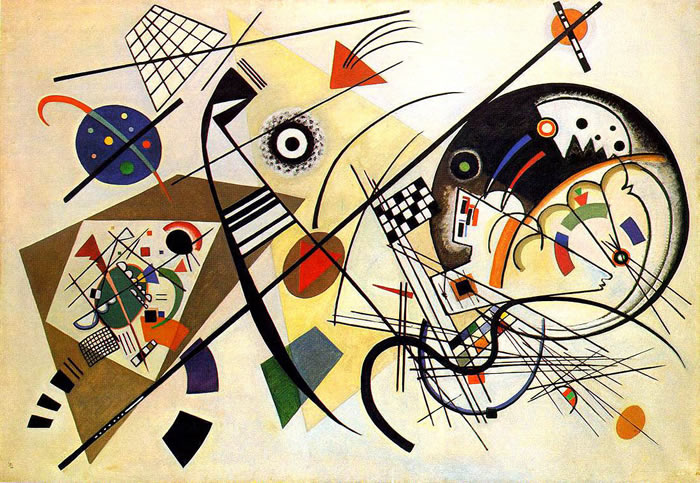

Василий Кандинский "Композиция VIII, 1913 г.

Если это верно по отношению к некоторым модернистским течениям, то к авангардизму как таковому явно неприменимо. Даже в тех случаях, когда авангардисты выступали в защиту иррационализма и бессознательности, они делали это на совершенно рационалистической основе и ради рационалистических целей. В конечном счете они всегда требовали как раз «слепого подчинения рационалистическому зову», или, значительно перефразируя слова автора, подавления целостного сознания (и даже бытия) голой рассудочностью. Это можно доказать бесчисленными примерами.

М. Лифшиц утверждает также, что модернисты презирали стремление «к элементарным основам культуры». Что касается авангардистов, то они, напротив, приветствовали его, но презирали стремление к подлинным высотам культуры, призывая к «организованному упрощению» культуры в целом, к превращению ее в набор плоских рационалистических догм.

Одним из прямых выражений этого и был крайний, небывалый разрыв содержания и формы в искусстве, который великолепно упрощал все проблемы. Кое для кого это, вероятно, прозвучит неожиданно, ибо авангардисты как раз ставили себе в заслугу преодоление дуализма содержания и формы, присущего, мол, старой эстетике. Но такое «преодоление» в действительности было окончательным разрывом, рассечением искусства на «материал» и «прием», органически ничем друг с другом не связанные. Оно и рождало «художественные принципы» вроде «опыта использования жаргонной фонетики для оформления антирелигиозной и политической тем». Богу – жаргон, кесарю – тему: вот он, авангардистский «идеал» искусства! М. Лифшиц хвалит модернизм за то, что он сыграл «определенную роль в разрушении старой России». Спрашивается, что же именно разрушила подобная эстетика и, кстати, что построила?..

Нельзя сказать, что авангардизм был, так сказать, вообще бесцелен и бесплоден. Так, в присущем ему разрыве содержания и формы отразилась и выразилась реальная разорванность, характерная для бытия и сознания переломной эпохи, точнее, определенных социальных сил эпохи. Однако цель подлинного искусства и подлинной эстетики не в том, чтобы просто выражать разорванность, а в том, чтобы, нисколько не затушевывая противоречий, преодолевать их своей творческой силой. И если авангардизм как таковой останется лишь историческим памятником эпохи, то действительно будут жить только те из попавших в его магнитное поле художников-теоретиков, которые сумели подняться над разорванностью вообще и над разрывом формы и содержания в частности.

Наконец, существует еще один аспект проблемы авангардистской эстетики. Дело в том, что в последнее время достаточно громко раздаются голоса, призывающие воскресить эту эстетику и положить ее в основу современного искусствознания. Сегодняшние попытки воскрешения авангардистской эстетики связаны прежде всего со стремлением создать «научно точную» (даже математическую) методику исследования искусства, что, в свою очередь, обусловлено возникновением кибернетики, теории информации, семиотики и других научных течений, которые, в частности, ищут новые пути анализа различных форм человеческой деятельности. На этой почве сложились тенденции, в некоторых отношениях аналогичные авангардизму: стремление «упростить», свести к элементарным функциям человеческое творчество. Отсюда уже вполне закономерно обращение к авангардистской эстетике. Нередко можно столкнуться с мнением, что традиции этой эстетики, традиции, условно говоря, «двадцатых годов», и есть главные и наиболее плодотворные для современной эстетики. При этом апологеты авангардизма часто опираются на характерный и нехитрый метод противопоставления наиболее серьезных явлений «левой» эстетики и бездарных сочинений иного толка. Нет сомнения, что «умный» авангардизм, так сказать, «лучше» тех глупых претензий на классику, которые типичны для многих бездарностей в современном искусстве и эстетике. Но это противопоставление бесплодно и фальшиво, ибо бездарность вообще лежит за пределами искусства и эстетики. С ней нет смысла спорить, ее можно только отвергать или игнорировать. Она не лучше и не хуже, она просто не существует как художественный или теоретический факт.

И самое широкое распространение бездарных имитаций классики в искусстве и теории никак не снимает вопроса о борьбе с авангардистскими тенденциями, чуждыми подлинной культуре, враждебными ее человеческой, народной и вселенской глубине.

_________________________________

* 8 июня 1920 года Осип Брик поступил на работу следователем в "спекулятивный" отдел МЧК. После стольких лет интенсивного увлечения новой литературой и теорией стихосложения Осип неожиданно становится сотрудником ЧК. Как это произошло? На такие должности не набирали людей по объявлению. Местом, куда можно устроиться по собственной инициативе, Лубянка тоже не была: подобные энтузиасты автоматически получали отказ. Значит, кто-то Осипа завербовал. Кто и как - неизвестно, но факт налицо: весной 1920 года Осип считался достаточно благонадежным для того, чтобы поручить ему работу в органах безопасности. Он занял должность "уполномоченного 7-го отделения секретного отдела", в обязанности которого, судя по всему, входило, между прочим, наблюдение за бывшими "буржуями" - а о них у большевиков, с их социальным опытом, знания были весьма поверхностные. В чем бы ни заключалась работа Осипа, но, по словам Пастернака, часто навещавшего Бриков в эти годы, было "страшно" слышать, как Лили говорит: "Подождите, скоро будем ужинать, как только Ося [придет] из Чека".

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См. например: Кузмин М. Условности: Статьи об искусстве. Пг., 1923. стр.154–165; В и н о к у р Г. Хлебников // Русский современник. 1924. № 4. стр.222–226.

2 Многое было обусловлено и элементарным невежеством, как это убедительно показано в книге П. Н. Медведева «Формальный метод в литературоведении».

3 Шкловский Виктор. Жили-были. М., 1964. С. 109.

4 Это надо подчеркнуть, ибо выдающийся жонглер может подняться и до настоящего искусства.

5 ЛЕФ. 1923. № 1. С. 14, 15. Конечно, можно спорить о том, действительно ли ОПОЯЗ воспитывал в нужном духе «пролетпоэтов», однако с тем же правом можно спорить о «воспитательных» достижениях Пролеткульта, налитпостовцев, РАППа и т.д.

6 Между прочим, такого рода явления весьма характерны для сегодняшней художественной продукции КНР. Вот описание типичного концерта в Пекине: «Хор девушек пел цитаты из Мао Цзедуна, хореографический кружок танцевал танец по мотивам цитат ... циркачи, маневрируя на одноколесных велосипедах, «кололи» налево и направо деревянными макетами винтовок» (Известия. 1966. 21 ноября. С. 4).

7 Литература факта / Под ред. Н. Ф. Чужака. М., 1929. С. 134–135.

8 Красная новь. 1923. № 1. С. 306–318.

9 См.: Аскольдов С. Форма и содержание в искусстве слова // Литературная мысль. Л., 1925. Вып. 3. С. 305–314; Винокур Г. Культура языка. М., 1925. С. 163–178; Энгельгардт Б. Формальный метод в истории литературы. Л., 1927; Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. Л., 1928.

10 Медведев П.Н.Цит.соч.С.232.

11 См.: Лифшиц Мих. Почему я не модернист? // Литературная газета. 1966. 8 октября.

Наш канал на Яндекс-Дзен

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"