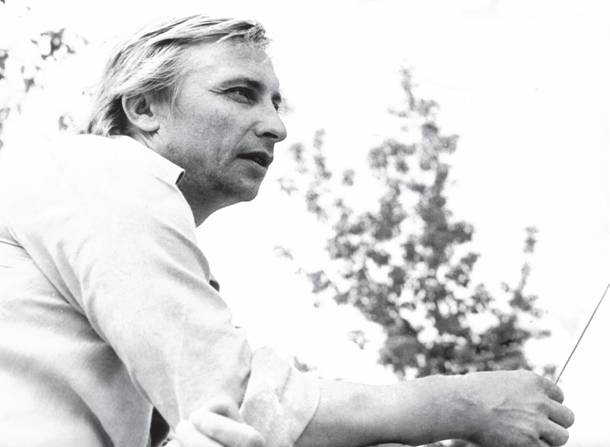

10 января 2013 года исполнилось бы 67 лет замечательному русскому поэту Николаю Ивановичу Поснову

На высоком Кургане Бессмертия

На высоком Кургане Бессмертия

Зорким сердцем наш русский поэт

Смотрит вдаль через годы-столетия,

Смотрит, думая: было иль нет?

Нина Волченкова

Две области, да и Россия в целом по праву могут гордиться поэтом Николаем Ивановичем Посновым: в Орловской области Хотынецкого района в деревне с негромким и поэтическим названием Изморознь в семье сельского учителя 10 января 1946 года родился мальчик. На заре юности найти и осознать жизненный путь ему помогла Орловская земля, богатая литературными именами, традициями, сохранившая особенность и красоту русского языка. Стихи появлялись в областных газетах, когда в 1963-м он стал студентом Орловского машиностроительного техникума. Потом служба в армии, где тетради солдата заполнялись строчками, написанными мелким почерком и обязательно чёрными чернилами. На бумагу выплёскивались глубокие чувства любви и печали.

Карачев Брянской области оказался гостеприимным городком: был рад Николаю Поснову и в качестве исполняющего свой долг перед Родиной, и в качестве корреспондента районной газеты «Заря». Одновременно будущий поэт учился в литературном институте в семинаре Валерия Дементьева.

В 1976-м Н.И. Поснова пригласили на телевидение в Брянск. Передачи его были самобытны, интересны как по содержанию, так и по форме. Затем он возглавил Брянское отделение Приокского книжного издательства. Фотоальбом «В Брянском лесу тишина» удостоен серебряной медали ВДНХ, книга «При дворе двух императоров» А.Ф. Тютчевой Госкомиздатом отмечена как лучшая книга года...

Десять лет Н.И. Поснов был председателем Брянского отделения Союза писателей России, входил в Секретариат Союза писателей СССР.

В 1996-м году по его инициативе получили прописку литературные премии: Всероссийская «Русский путь» имени Ф. Тютчева и областная «Серебряная лира» имени А.К. Толстого.

Николай Поснов основал издательство «Дебрянск», которое выпускало классическую и просветительскую литературу. Он - автор нескольких поэтических сборников: «Предчувствие» (1980), «...И слышу голоса» (1984), «Гроздь» (1987), «Синие холмы» (1988), «Червлёный щит» (1992), «О любви и печали» (1996).

На добрые дела у него хватало времени и сил, его талант не знал границ. Поэта волновало всё - и прошлое, и будущее. Последняя его крупная работа - создание историко-художественного альбома «Брянщина, век XX», вышедшего в 2003 году. Работал вместе с художником Анатолием Зуенко. Поэт искренне и преданно любил Родину, гордо называл себя россом.

О чем бы он ни писал - это жизнеутверждение. И трагичное у него - патриотично. «У поэта должен быть напор. Если угодно, крик души. Надо суметь достучаться до сердца народа, чтобы он сказал свое слово»,- убежденно говорил Николай Иванович в одном из интервью. Он был рожден поэтом, быть может, для того, чтобы родниковыми строками, росистостью слов своих омыть души людские, побуждая их к жизни. Николаю Поснову удалось создать и подарить читателю настроение, что под силу немногим. Его стихи становятся песнями...

«Н. Поснов катил по дороге жизни колесо своей судьбы и заплатил по ее счетам сполна - добрыми стихами. Ты сыграл-таки вничью со смертью, летословец Коля-Колокольчик! Твой поэтический голос не затих... Мы слышим его и помним», - пишет Борис Петров, действительный член Российской Академии наук.

Особое место в его творчестве занимают исторические поэмы, патриотическая лирика. В 2001г. Николаю Поснову была присуждена Международная премия Константина Симонова с вручением Золотой медали, а в 2004-м году он был награжден медалью М. Шолохова "За гуманизм и служение России", которая заняла место рядом с медалью Ф. Тютчева. Н.И. Поснов был делегатом VI, IX съездов писателей СССР и РСФСР. Награжден Почетной грамотой Союза писателей СССР.

В конце жизни, осмысливая свой творческий путь, Николай Поснов сделал признание, что все время чувствовал в себе тягу к написанию исторических поэм. Жаль, что поэт ушел из жизни, далеко не всё успев сделать из задуманного. Ушел, в пору накопленного опыта, знаний, требующих выплеска, ушел, когда возможности интернета позволили бы быстрее организовывать работу, найти необходимый справочный материал...

«Странички прозы Поснова очаровали меня чистым языком, точным взглядом, какой-то разлитой между строк эпической душевностью, - пишет в предисловии к книге "Прости-прощай" известный русский поэт Станислав Куняев. - Конечно, в Москве мы его знали, печатали, но полностью не оценили, не поняли, не дочитали… Слишком много у нас талантливых людей в России, поэтому, наверное, мы не торопимся признать их, отдать должное, восхититься и порадоваться каждому при жизни…

Хороши у Николая исторические поэмы – глубокие, правдивые, по-своему загадочные. И неудивительно, что он был отмечен за них Международной премией имени К. Симонова… Николай Поснов был достоин всероссийской известности и славы. Он был русским поэтом по своим чувствам печали, восторгу, даже детской наивности…Он был русским поэтом по широте мысли, непреклонности… Глубокий, искренний поэт…»

После выхода в свет поэм появились в печати отклики:

«…У Н.И. Поснова свое светлое, жизнеутверждающее мироощущение, свой тёплый, добрый голос, своя лирическая манера письма, свои художественные высоты. Это образец удачного продолжения классических традиций» (Г. Стафеев, кандидат филологических наук).

«Почти везде ты к месту применил лексику того времени, что делает поэмы достоверными. Короче, книжка получилась, особенно на фоне многих, где историзма и нет»,- пишет А. Струк (Арсен) в своём письме к Николаю.

«Поэты, берущиеся за песни старинного склада, ставят перед собой далеко незаурядные поэтические задачи – передать языковую стихию того времени, высказать свой взгляд на прошлое в свете исторической фотографии, и не удариться в краеведческий уклон, т.е. не увлечься исторической пылью – россыпью мелких и интересных, разве что для специалистов штрихов и фактиков, и выполнить главное: продолжить воспитание читателя Историей земли нашей. В летописях Николая Поснова присутствует удивительное соединение современной лирики со старинной достопамятной. «Гуслярские напевы» рождены, как это громко ни звучит, размышлением и тревогой за судьбу Отечества и своего народа, образовавшего Русь.

Стиль повествования высокий, вызывающий уважение и гордость к историческим событиям Руси. Без выспренности. Лексика простая, повсеместно слышится голос лирика-словотворца изустного. Так, наверное, рождались на Руси былины, обтачивались веками певцами-гуслярами и доносились до наших дней.

Все исторические повествования богаты ритмикой, стилистическими пластами. Обращает на себя внимание поэма «Роман Брянский». Пожалуй, впервые создан такой наполненный высокопатриотический образ первого князя Брянского Романа: сына Михаила Черниговского, погибшего в Орде.

В поэмах Николай Поснов предстает перед нами тонким лириком, с мягкой манерой письма, великолепным книжником («Летословцы»), человеком, которому не всё равно, что было в прошлом и есть в настоящем», - под этими словами может подписаться каждый читатель, услышавший голос самого поэта.

Нина ВОЛЧЕНКОВА

ЛЕТОСЛОВЦЫ

Поэма

Они скрыли свое волшебство

от людей, но их читают в

наставлениях. Они ушли, имена их

исчезли вместе с ними, но писания

заставляют вспомнить о них.

Неизвестный автор эпохи рукописных книг

I

Се начнем повесть сию...Глухая ночь. Но теплится лампада

Повесть временных лет

Пред ликом Божьей Матери; и блики

Колышутся на бронзовом окладе,

Чеканенном искусною рукой.

В пещерке и покойно, и не стыло,

И от свечи, на столике стоящей,

Свет падает на пергамен беленый,

И на клобук высокий черноризца,

И на его гусиное перо.

И четко буквы пишутся уставом,

И даже титлы в строгом междустрочье,

Как будто птицы в темной глуби неба,

Высоко и торжественно парят.

Неспешно повествует старый инок

Об Игоре, походах Святослава,

Нашествии нежданном печенегов –

О всем, что есть и было на Руси.

Немалый труд. Уходит жизнь в писанье,

В листы единой книги заповедной,

А те листы тугого пергамена –

В далекие и близкие века.

И дышит время властно и жестоко,

Но открывает скрытое потомкам.

И возникает в душах однокровных

Минувшего и нынешнего связь.

Ать будет так! И присно и вовеки!

Грядущие да знают поколенья

Судьбу страны, и боль ее, и счастье

И долго помнят пращуров своих,

Как знают ветви древа наливного,

Шумящие зеленою листвою

Под самыми седыми облаками,

О корнях тех, что жизнь для них дают...

Горит свеча. И теплится лампада,

Перо скользит по хартии неспешно,

Чтобы поведать о начале Руси.

«Се Повести времянных лет»...

Аминь.

II

Наклонишь сердце твоеРаскрылись с тихим шорохом страницы

к размышлению.

Повесть временных лет

Уставного славянского письма.

И времени раздвинуты границы,

И разошлась, как занавеси, тьма.

И прошлый мир дыханием наполнен,

Ты будто сам стоишь сейчас в ночи,

Где городец пылает и над полем

Сверкают харалужные мечи.

И сам ты воин, русин православный,

И месть твоя свята и горяча.

Нет, не ходить врагу по нашим травам,

Кровь не омыть у нашего ручья!

Нет, не владеть холмами и лесами,

Не покорить и ни единый град!

В своих делах мы разберемся сами,

И сами мы обнимем наших лад.

Вздымайся, меч!

Не промахнись, секира!

Лети, стрела, в разящий свой полет...

То было в лето сотворенья мира.

В шесть тыщ пятьсот сорок

четвертый год...

Перевернем страницу. Не впервые

Ее читают. В каплях воска лист.

Но засветился храм святой Софии,

Златы ворота в небо поднялись.

О славный град! Твоя краса не вянет.

О свет Руси! Струишься и сейчас.

Как не любить Отечество, славяне,

Когда оно в душе живет у нас?!

Над каждой полувыцветшей строкою,

Былую Русь разглядывая в ней, –

Склонимся, как над времени рекою,

Рекой бессмертья Родины своей.

Мелькают дни, события и лица, –

Магически в строках воскрешены

Глухого к славе красной летописца,

Но чуткого к судьбе своей страны...

И снова мысль невольная проснется, –

Душа и сердце вновь полонены, –

Какими они были, летословцы?

Что видели и слышали они?

III

Сердцем ты чистым слова впивайВ обители немало черноризцев

и вверяйся мудрейшим.

Гораций

Со всех концов Руси необозримой:

Берестья, Курска, Полоцка, Рязани,

Вщижа, Тмутаракани, наконец.

А братия! И где не побывала –

Ходила и в Ерусалим пресветлый,

Прикладывалась к гробу ко Господню,

Алатырь-камень видел кое-кто.

Иеремия, старец же печерский,

Согбенный и годами и постами,

Хранит еще он, кроткий и смиренный,

На памяти крещение Руси.

Да есть чему, послушав, подивиться:

Занеже и калики носят вести,

А их пути – незнаемы, неторны –

По княжествам широким пролегли.

А как придет в печеры Ян Вышатич,

Видавший виды старый воевода,

Главенствующий в Киеве престольном,

Так братия донельзя рада вся.

Его ведут в трапезную с почтеньем,

Сам Феодосий рядом с ним садится,

Послушникам отдавши указанье –

Что принести к застольщине на ядь.

И выставят груздочки с базиликом,

Грибы с изюмом в тесте да орехи,

Горох протертый

с нескоромным маслом!

И кое-что для гостя в сулее.

А Ян Вышатич собеседник славный!

Ему внимают все благоговейно,

Когда почнет глаголити собравшим

О том, что только видеть довелось.

О половцах, кочующих по Руси,

Насильем да разбоем промышлявших,

Что, аки тучи, с моря налетели

На мохноногих яростных зверях.

Их лики, точно желтые лампады,

Глаза же, аки угли, раскалены,

Вопящие на бесовском наречье,

Нагрянули.

О боже! Помози!

И плач, и стон на Трубеже и Стугне,

И на Днепре, на Роси, на Немиге,–

Тогда еще пришествия такого

Не ведала славянская земля.

И собирались русские дружины,

Хоругви Ярославичи вздымали –

Се Святослав, с ним Всеволод хоробрый

Да Изяслав, что голядь победил.

Вот изыдоша ратники на Альту

Под шелковые прапорцы княжие

И на поганых пали ночью черной,

Черней, чем преисподняя сама.

Бучило боя разом закипело,

То лопалось, то заново вздымалось,

Ходило ходуном, дышало жаром,

Бысть, аки каша в огненном котле.

Гудела от копейного ломленья,

От топанья, от ржанья ночь слепая,

От синих мечных молний освещалась

И дыхом злобным наполнялась тьма...

Свят Вседержитель! Нас ты наказуешь

За преступанье крестоцелованья,

За братоненавиденье и смуты,

За все, как гири, тяжкие грехи.

Аз, Янек худый, был на этом поле

При Святославе, княже господине,

И зрил сии кровавые езера

И молнии крыжалистых мечей.

Сражались наши вои индо славно,

И не щадили живота нисколько,

Да одолели вороги втапоры

Несметной силой, аки саранча...

IV

А кто не внемлет голосу поэта,Ян говорит, и все ему внимают

от только варвар, кем бы

ни был он.

Гёте

В келейной многодумной тишине,

И слово Яна сердцем принимают,

Как слово о родимой стороне.

А речь его, как Днепр широкий, льется.

Он все, что будет, знает наперед.

И что расскажет – в душах отзовется

И в летопись бессмертную войдет:

Боль поражений, значимость победы,

Тщеславий княжих призрачность и дым.

Бо Ян, как откровение, поведал

Неразменным словом золотым.

Пусть в повести его немало грусти,

Но, красным словом душу опьяня,

Он говорит о светозарной Руси

И о дружинах, вскормленных с копья.

И пусть взлетают годы, словно гуси,

И над рекой Летейскою шумят,

Но не его ль яровчатые гусли

И до сих пор над Родиной звенят?

В сурово время сердце служит честно

И прозревает дальний дивный свет.

И не ему ль у древнего Трубчевска

Сим временем изваян монумент?

Избави Бог от быстроты суждений,

Но, разогнав истории туман,

Представь его в минуты вдохновений

И вдруг увидишь: Ян – бо Ян, БОЯН!..

VI

Боян же вещий,...Знаменье было явлено народу:

если хотел песнь творити,

то растекался мыслью по древу.

Слово о полку Игореве

На западе после захода солнца

На небо одиноко поднималась

Кровавая великая звезда.

Она плыла над русскою землею,

И свет ее был страшен и неистов,

Она сулила новые невзгоды,

Она несла полетье лютых бед.

Семь долгих дней звезда являлась миру,

Видна была славянам отовсюду,

Молитвы в церквах люди возносили

Ко Господу: се чашу пронеси!..

Понеже было в древности такое,

При Антиохе в Иерусалиме

С звездой явились всадники с оружьем,

В златых одёжах и на воздусях.

Повитые сиянием и дымом,

Летящие, как облак, невесомы,

Гудящие, как гористые воды,

Вертясь, закрыли неба высоту.

А головы у всадников собачьи

И человечьи, птичьи и иные.

Крылаты, многоноги, многоруки

Неслись, свистя, как ветр,

со всех сторон...

Знамения подобные известно

Из древности – к добру ведь не бывают,

А предвещают рати, мор и голод.

И враг пришел на Иерусалим...

И вот звезда кровавая восстала

Над нашею многострадальной Русью,

Суля войну и тяжкие разоры,

И черное полетье лютых бед.

А все виною братнины раздоры –

Се княжьи нестихающие смуты

(Всеслав – в порубе,

Изяслав – во ляхах),

А Русь единством лишь оборонить...

– Се так,– кивают старцы головами,

Прослушав Яна молча, со вниманьем,

И размышляя о путях господних,

Путях Руси – куда же приведут?

Тут вместе с Феодосием Иаков,

Иван смиренный и боголюбивый,

И смелый сгарец, черноризец Никон, –

Не раз он молвил истину князьям.

Весь в отдаленьи притулился скромно,

Прислушиваясь жадно к разговорам,

Несмелый мних,

принявший токмо постриг,

Брат Нестор с юным, девичьим лицом.

Чего в Печорской лавре не услышишь?!

Кого в ней не увидишь! Подивишься

Тому, как мир необозрим, неведом,

Для наших глаз сокрыто много в нем.

Но ты сумей глядеть духовным оком,

Сумей услышать рядом говорящих,–

Понеже можно разумом и сердцем

И мир постичь, и многое узнать...

VI

Минувшее проходит предо мной.Нестор, Нестор,

А.С. Пушкин

Он – загадка неба, –

Мир делящий на добро и зло...

Где он был до мнишества и кем был?

Что его в Печеры привело?

Может быть, несправедливы вести,

Но, легенде покорясь душой,

Представляю, как проходит Нестор

По лужайкам вотчины княжой...

...А заря веселая такая,

И горит над нею высота,

И, светясь, малиново стекает

По лучу церковного креста.

Свет плывет по золоченым створам,

И сияет звонницы игла,

Широко, как ветры на просторе,

Празднично гудят колокола.

Мчит заря и ввысь взмывает

круто,

Упоенно радостью звеня.

И на веси наплывает утро

Золотого Троицына дня.

Все полати княжьи и повети

Зеленью духов затенены,

Ленточки в березовые ветви,

Как девицам в косы, вплетены.

Да и чем не девица березка?

И струит над ней до синевы

Теплый запах ладана и воска,

Сладкий запах вянущей листвы.

Солнце вверх, как кровь бежит

по венам,

И уже на радостном лужке,

Будто Лель, светло и вдохновенно

Пастушок играет на рожке.

Солнце вверх, а полдень яр и кроток,

Заплетает игрища венцом,

По лужайкам ходит русый отрок

С ясным и задумчивым лицом.

Любит он и пения, и пляски

В этот праздник солнечный, как высь,

Где обряды веры христианской

С древними обрядами слились.

Переходит с места да на место,

Смотрит смело, видит далеко,

Светлорусый отрок, сиречь Нестор,

Да еще не Нестор – Острожко.

Он еще в миру и сам не знает,

Отчего тоскует и о чем.

Он еще на дудочке играет,

Он еще письму не обучен.

Хоть душа смутна его, однако

Он не смутен

С дудочкой бредет,

Где в березах, в алом, словно маки,

Девушки заводят хоровод.

...Ах, и песни! В самом изначале,

Возносясь на крыльях огневых,

Радость и кручину вы смешали,

Прямо в сердце выплеснули их.

Потому в какие наши б сроки

И куда судьбой ни занесло –

Нам от песен вольных и высоких

На душе и больно, и светло...

«Ой вы, соколы, соколы,

Куда вечор летали?»

«Ах, мы летали

На море на синее».

«Ах, вы что там видели?»

«Ах, мы видели серую уточку,

Серую уточку на заводе».

«Ах, вы что ее не пымали?»

«Мы хотя ее не пымали,

Сизы перышки выщипали».

«Ой, вы бояре умные,

Куда вы, бояре, ездили?»

«Ох, мы ездили с городу на город,

Уж мы видели, видели

Краску девицу во тереме».

«Что же вы её не взяли?»

«Мы хотя ее не взяли,

Русу косу расплели,

Шелковый косник выплели...»

...Ходит отрок, слушает и мнится,

Как однажды виделось во сне,

Что легко на хартию ложится

Тихий сказ о Троицыном дне.

Он о многом знает и наслышан

От своих святителей давно,

Что о жизни буквицами пишут

Черноризцы–книжники умно.

Смутное довлеет ощущенье,

Но однажды путь предстанет прост.

И за ради книжного ученья

Он оставит княжеский погост.

Светлодолье милое покинет,

Покрестясь на розовый восход,

Острожко пойдет себе на Киев,

И судьба в Печеры приведет...

А пока душа его во мраке,

Но как ясно дудочка поет,

Где в берёзах, в алом, словно маки,

Девицы завили хоровод...

VII

Духовные семена надлежитВысок и сух первопечерец Никон,

мне по свету рассеивать.

Иван Федоров

В глазах сияет ум проникновенный,

Провиденье дано ему от Бога,

Он много видел на своем веку.

Он презирает княжеские смуты,

Печется о смирении и мире,

О благолепье родины славянской,

О силе и могуществе Руси.

Князьям престольным,

кривду не поправшим,

Знакомо его дерзостное слово,

Смущающее весь великий Киев,

И прямодушье гордое его.

Сподоблен Никон книжному искусству,

Высокому и тонкому реченью,

И здесь, в святой обители печерской,

Исправно летословие ведет.

Вот он сидит у низкого оконца

В своей келейке, ладаном пропахшей,

Над выделенной хартией склонившись,

Дописывает красную строку.

А на скамейке, низенькой, тесовой,

С веретеном блаженный Феодосий,

Игумен же обители печерской,

Известного уже монастыря.

Берет он пряди высушенной пакли

И, смачивая, скручивает ловко

Веретеном пеньковые волокна –

На переплеты вервие пойдет...

ФЕОДОСИЙ:

– Се дело и полезно, и духовно,

Богоугодно: книги – ум и знанье,

Они нам – как слепому провожатый,

А паче в них история жива.

По ней потомки прошлое узнают,

По-своему оценят и осмыслят,

И выведут всеобщие законы

И, может быть, найдут себе урок.

НИКОН:

– Им надо знать: зане сокрыт

в минувшем

Духовный корень каждого народа,

Дающий рост и силу, аки древу,

А без него народ и наг, и сир.

Им надо знать. И родиной гордиться,

Отступников презреньем наказуя,

И николи не допустить, вовеки,

На светорусье наглого врага.

Каким бы ни был – белым или желтым,

С чем ни пришел:

мечом иль хитрой лестью –

Не попусти. И помнят пусть потомки:

В единстве духа сила у Руси.

ФЕОДОСИЙ:

Пребудет вечно с ними

Божья милость...

НИКОН:

– А милость с тем, кто и силен, и ловок,

И помнит все истоки родословной,

Чей корень духа в летах не исчах.

ФЕОДОСИЙ:

– Благослови, Господь, твое усердье.

Твой труд великий, замыслы благие...

НИКОН:

– Отец святой! На днесь у нас осталась

Еще одна, последняя глава.

...Прядется нить. Смеркается в келейке,

Горит свеча. На створах книг тяжелых

Зыбучий отблеск. И скользит неспешно

По хартии бессмертное перо.

Пройдет ли много времени, иль мало,

Но только мних прервет свое писанье,

Оборотясь к игумену с поклоном,

Промолвит глухо:

НИКОН:

– Отче! Мне пора

Подумать о преемнике достойном,

О том, кто сможет

в книге летословной

Писать, как мы, о княжествах,

о войнах,

О всей земле, которой имя Русь.

Мы прах и тлен! А жизни в руце Божьей.

Давно смотрю на Нестора младого,

Послушен, любознателен и скромен,

Освоил дивно книжное письмо.

Переписал Иллариона с толком,

И киноварью буковицы вывел

Трудолюбивый инок.

И понеже

Аз мыслю – может записи вести.

ФЕОДОСИЙ:

– И мне по нраву схимник сей. И надо

Уж приобщать к законам летословья.

Ать развивает разум, речь и смелость –

Придет черед глаголити князьям.

НИКОН:

– И я с душой спокойною оставлю

Сие перо. И знаю, что искусней

Расскажет Нестор обо всем, что было,

О том, что будет позже, после нас...

В келейке пахнет ладаном и воском,

Лампады льется кроткое сиянье.

Скользит перо по хартии неспешно

И времени раскручивает нить...

VIII

Положи твое сердце у чтения.Есть таинство в строках

Кхроди

старинных книг,

Необъяснимо, словно прорицанье,

Но сердце остановится на миг

От его зыбучего мерцанья,

От смутного дыхания веков,

От безвестных выстраданных судеб,

Минувшее – за каждою строкой,

А над минувшим – строки, словно судьи.

Слова чисты, как звезды в высоте,

Торжественны, как витязи на тризне,

Здесь и за каплей воска на листе

Означен след неясной чьей–то жизни.

Есть таинство в строках старинных книг,

Высокое святое откровенье.

Сквозняк времен обдаст тебя на миг

От робкого к листу прикосновенья.

Не многое нам ведомо о тех, кто их писал.

И кто в какие годы

Не ради славы и не для утех

Соединял повествованья в своды.

Подробностей о них нам не узнать.

Но слово их живет на белом свете –

Они сумели истину сказать

И пронести ее через столетья.

Для нынешних и будущих веков

Судьбу страны – и глубь ее, и мели

Писали не бестрепетной рукой,

Как ведали, как сами разумели.

Сквозь временной мерцающий туман

Я вижу их, сподвижников суровых,

За Никоном великим встал Иван,

Продолжил свод повествованьем новым.

Его письмо мятежно, как душа,

Что ненасытство ненавидит княжье,

Оно летит, суд праведный верша,

В порыве и волнении отважном.

А смелому – увы! – недолгий срок,

Но следуют за смелым без заминок.

Ивана в ссылку бросит Святополк,

Другой за летословье сядет инок.

Переберет события времен,

Очами, сердцем всматриваясь в годы,

Былой послушник Никона, а он –

Диакон Нестор, вдумчивый и гордый.

Ему за сорок, вельми обучен

И к книгочейству склонен безусловно.

Кого б ни слушал и ни видел он –

Записывал, хранил для летословья.

Как он вплетает к старым словесам

То, что Вышата некогда промолвил,

Что Феодосий рассказал, что сам

Он видел на Руси неугомонной.

Как оживает под его рукой,

Как дышит волей жизнь градов и весей,

Она течет широкою рекой,

Она парит, как птица в поднебесье.

А впрочем, что ж, хватает в книгах мглы...

Но дух народа ясен и устойчив.

Его нам летописцы сберегли

В годины смут и разоренья вотчин.

Есть таинство в строках старинных книг,

Хранящих наши дальние истоки.

Сквозняк времен обдаст тебя на миг,

Возьмут в озноб немеркнущие строки...

IX

Умей читать условные черты.Благослови, Господь. Писалось долго,

М. Волошин

Тринадцать лет не отрывал очей аз

От летословья и поведал много

О некогда свершившемся в Руси.

Что знал, что слышал и чему сподоблен

От киевских князей первопрестольных,

А паче от крутого Святополка,–

Бывало, к грешным он благодеял.

Все описал: Руси происхожденье

И освещенье церквей христианских,

Знаменья и обычаи народа

Аз, Нестор худый, многогрешный раб.

Поведал миру о Борисе, Глебе,

О ратях половецких, и о смутах,

И о кончине славного Вышаты,

Замужество Сбыславы не забыл.

Все, что казалось важным и великим,

Что отражалось на судьбе народа,

Что на земле славянской приключилось

Поведал аз, как Бог мя вразумил.

И вот пора кончать сие творенье,

Не потому, что слаб очьми и слухом,

А потому, что разум мой и слово

Немилость князя паче навлекли.

Листам сиим не бысть уже в Печерах,

Прослышал аз, что передаст Владимир

Великое святое летословье

В свой Выдубицкий княжий монастырь.

И пребывать недолго в бренном мире

Осталось мне. Господь мой призывает

Смиренный дух в небесную обитель,

И аз взойдоша в горний светлый град.

Возрадуюсь, худой и многогрешный,

Что с помощью Господней завершился

Великий труд, бысть начатый святыми

Илларионом, Никоном, Иваном

В далекие туманные лета.

Возрадуюсь – сие живое слово

Дойдет к потомкам ярко и нетленно...

Мы, аки пчелы, мед несли в единый

Обширный бортень – летописный свод.

...А вот и князь. На нем играет корзно

Златой тесьмой; сапожки вытяжные,

Сафьянные, затейного узора.

Из–под округлой шапки соболиной

Глаза сверкают. Лик суров и грозен.

Господь пресветлый!

Вот и пробил час...

X

А иже чтеть книги сия,Тяжкий вздох на слове откровенья.

то буди ми в молитвах.

Повесть временных лет

Путь судьбы – увы!– неотвратим.

Может, в те последние мгновенья

Дальний день воскреснул перед ним.

Как заря взмывала птицей круто,

Упоенно радостью звеня,

И на веси наплывало утро

Золотого Троицына дня.

И цвели березовые чащи,

И гудел, гудел со всех сторон

Благовестный, праздничный, знобящий

Тайно душу колокольный звон.

И дышалось радостно и бодро

На весеннем легком сквозняке.

И ходил он, светлоликий отрок,

С дудочкой калиновой в руке.

Выплывали медленно из мрака.

Что виденье белое из вод,

Девицы пригожие, как маки,

На лужайке звонкой хоровод.

Может, вспомнил во мгновенье редком

Боль и сладость сердца своего,–

Как глаза лукавые соседки

Ласково косили на него.

Ну, а может, виделось другое –

В рукавичке левая рука,

Лука напряжение тугое

И хоругвь дозорного полка.

Посвист стрел, кипенье правой битвы, –

Ну, монах, теперь и твой черед –

Подождут и кельи, и молитвы,

Пергамен беленый подождет.

И на все да будет Божья воля,

Предрекать судьбину не берусь...

Пропадем иль нет на этом поле –

Не пропала б токмо наша Русь.

Этой мыслью жил и князь, и ратник,

Осеня широким грудь крестом,

Каждый знал, что нет путей обратных –

В бой идти и выйти – со щитом!

Выходили, вновь дышали волей,

И Руси вершилось бытие.

И орал оратай в чистом поле,

Мних вел летословие свое.

Вишь, теперь как кривда преуспела,

Вон ведь, как дороги разошлись!

Что ж, Владимир, Нестор сделал дело,

Тело – в землю.

Душу примет высь.

Он отходит с просветленным ликом,

И ему не надо ничего.

Сделал он, на что подвигли Никон

Со святым Федосием его.

Жизнь! Она промчалась малым мигом

Сквозь знаменья, волны дней и дат...

Вот и все. Он улыбнулся книгам

И на них последний замер взгляд.

Но века, века доносят снова

Мне слова из памятного дня:

«Прочитавший это летословье,

Помолись за грешного меня...»

XI

Поклон им низкий до земли.Вспомянем всех,

Я. Смеляков

кто в книгу летословья

Свою строку вносил как продолженье

Вершащей жизни, бурной, словно море,

Глубокой, точно синий океан.

Вспомянем всех –

известных, безызвестных,

Тверских, любечских,

киевских, угличских.

Неравнодушных к миру,

с гордым сердцем,

Судьбой народа живших и Руси.

Не потому ль крепки мы и богаты

Той памятью, что называют вечной,

Соединившей сотни поколений

В единое, как перевяслом – сноп?

Та память, наполняясь, не тускнеет,

Но освещает в нас сердца и души

И трепетным и незакатным светом

Любви к тебе, о Русская земля!

Вспомянем всех и праху поклонимся

Иллариона, Никона, Ивана,

И Нестора, Заточника Данилы,

Сродни им огнепальный Аввакум.

Века иные, летописцы – тоже,

Но сеют, сеют истинное слово,

Что прорастает верою и правдой

Для нынешних и будущих времен.

Минувшее проступит из тумана,–

И вновь увидишь тучи Дикополья,

И прапорцы Димитрия над Доном,

Над полем Куликовым на заре.

Увидишь город белый, златоглавый,

И двор царев, народное гулянье,

И далеко, в окраине державы,

Качнутся струги батьки Ермака.

Поведают о жизни россиянской,

О всех ее падениях и взлетах

«Хронограф» да и «Новый Летописец»,

Раздумьем освещенный «Временник».

А далее – история живая,

О том же древе русском, многошумном –

Ведут пером славянского наречья

Татищев, Ломоносов, Карамзин...

Вспомянем всех.

Известных, безызвестных,

Смиренных и бунтующих душою,

«Что, аки пчелы, мед несут в единый

Обширный бортень – летописный свод».

Помянем светлым, самым добрым словом

И нынешних писателей российских,

Историю Отчизны не забывших,

Хранящих ее бережно, как встарь.

По-своему, но все мы – летословцы,

И в нас бежит кровь Нестора,

И строки, написанные нами, до потомков

Пусть донесут дыхание эпох.

Для книги нету прошлого, она ведь

Всегда и всюду только в настоящем.

И вечно слово, как язык народа,

А с вечным словом вечной будет Русь...

XII

Великое не тщетно совершилось.В голубом прохладном полумраке,

Н. Гумилев

Таинством веков окружены,

Вспыхнули начертанные знаки,

Раскрывая прошлое страны,

Указуют, знаменно вещают,

Бьют в набат, пронзают далей сушь.

И родство внезапно ощущаешь,

И кровей, и помыслов, и душ.

Трепетно мы книгу продолжаем,

Нить времен не смея оборвать.

Не скажу, что все давно мы знаем –

Начинаем только узнавать.

Есть в душе живительные токи,

Память смотрит вдаль из-под руки.

Далеки, друзья, у нас истоки,

Но и, к нашей чести, глубоки.

Нету ни тумана, ни обмана,

Мужество и гордость правят лад,

И слова, рекомые Бояном,

Во грядущем песнею звучат...

XIII

И ныне, и присно, и вечно...

«Высота ли высота поднебесная,

Глубока глубота окиян-море,

Широко раздолье по всей земле.

Глубоки омуты Днепровские,

Высоки горы Сорочинские,

Темны леса Брынские...»

Гой же, Русь, ты, Русь – наша Родина,

Широко ты, Русь, пораскинулась,

Ты горишь-цветешь заряницею,

И гори-цвети без скончания...

Славься мать-земля, сила русская!

Славься наш глагол – слово ярое!

Славься наш народ

Вовек до веку!

1979

_______________________

ПРИМЕЧАНИЯ (в тексте поэмы даны курсивом)

Оклад – металлическое покрытие на иконе, обычно бронзовое или серебряное.

Пергамен – древнее произношение слова пергамент, телячья и другая кожа, приготовленная для письма.

Клобук – покрывало монашествующих.

Устав – древний тип письма, медленный и торжественный.

Титло – в средневековой письменности надстрочный знак над сокращенно написанным словом.

Инок – монах.

Ать – пусть.

Аминь – да будет так.

Летословцы – древнее название летописцев.

Алатырь-камень – загадочный камень, поминаемый в сказках и заговорах.

Иеремия – один из первых монахов Киево-Печерской обители, «который помнил крещение земли русской», сказано о нем в «Повести временных лет».

Ян Вышатич – старый воин и прекрасный рассказчик, часто посещал Киево-Печерскую обитель, многое в «Повести временных лет» написано с его слов. Ян Вышатич, согласно толкованию А. Шахматова, выходец из известного рода, отец его – воевода при Ярославле Мудром, дед – сын Остромира, посадника Новгородского. Больше полутора веков Вышаты играли видную политическую роль и даже породнились с князьями, – Добрыня Никитич, сподвижник Владимира Красное Солнышко, был прадедом Яна. Сам Ян славился умом и умением говорить, долгое время был во главе старшей княжеской дружины

Феодосий – игумен Киево-Печерской обители, один из ее основоположников, поощрял стремление к знаниям, автор многих поучений. Нестором написано пространное «Житие Феодосия» – один из лучших памятников литературы Киевского периода.

Ядь – еда.

Сулея – глиняная бутылка.

«...Вот изыдоша ратники на Альту» – Альта, река, впадающая в Трубеж. В 1068 году на этой реке произошла битва русских дружин с половцами.

Дружины Святослава, Изяслава, Всеволода потерпели поражение.

Крыжалистые – мечи, эфес которых выполнен в форме креста.

Яворчатые гусли – гусли, сделанные из явора, дерева, родственного тополю и растущего только в южной части страны.

«...И не ему ль у древнего Трубчевска.

Сим временем изваян монумент?» – в 1975 году в старинном русском городе Трубчевске открыт памятник Бояну как древнерусскому певцу.

«...Знаменье было явлено народу» – в «Повести временных лет» под 1065 годом повествуется о знамении – необычайно большой и кровавой звезде, ее появление предшествовало княжеским раздорам, войнам между Святославом, Ростиславом и Всеславом.

Поруб – темница, место для заключения.

Мних – монах.

Печеры – пещеры.

Лель в язычестве – бог, покровительствующий веселью, влюбленным, семейному счастью, сравнивается с Купидоном, Амуром.

Буквицы – старинные славянские письменные знаки, отличительные от глаголицы. В начале строки они выписывались киноварью, отсюда – красная строка.

Погост – усадьба, княжеский стан, селение.

Зане – так как, потому что.

Хартия – материал для рукописи, то же самое, что и пергамент.

Аз – первое лицо, я.

«...Соединял повествованья в своды» – своды – своеобразные сборники летописей, существуют «Древний свод», «Свод Никона», «Начальный свод», «Повесть временных лет».

«...А паче от крутого Святополка» – внук Ярослава Мудрого, сын Изяслава – Святополк – княжил в Киеве в конце XI – начале XII веков, отличался деспотизмом, по его приказу за смелую проповедь, обличавшую княжескую несправедливость, игумен Иван, один из русских летословцев, был закован в железа и отправлен в ссылку в город Туров. Вместе с тем Святополк заискивал перед монастырской братией и, способствуя летословью, стремился обелить себя в своих деяниях.

«...Замужество Сбыславы не забыл» – дочь Святополка Сбыслава с целью сохранения мира была выдана замуж за польского короля Болеслава Кривоустого.

«...Прослышал аз, что передаст Владимир великое святое летословье В свой Выдубяцкий княжий монастырь» – Владимир Мономах сел на Киевский стол после Святополка, своего двоюродного брата. Ему в то время было 60 лет. Новому князю надо было выставить себя в выгодном свете, чтобы никто не смог усомниться в том, что он незаслуженно занял престол, ведь у Святополка остались дети. И Мономаху было интересно, чтобы в летописи задолго до строк о событиях 1113 года (смерть Святополка и восстание в Киеве) было сказано, что Мономах был «судьбой Киева». И потому он считал, что летопись надо изменить, с этой целью он передает ее в Выдубицкий монастырь игумену Сильвестру.

Корзно – княжеский плащ.

«Высота ли высота поднебесная» – старинная русская песня (сборник Кирши Данилова).

|

Комментариев: |