Фотограф Иван Жук много лет работает на просфорне Данилова монастыря. Он член Союза писателей России. Недавно на Комсомольском 13 прошла его прекрасная выставка. А в Светлую седьмицу его выставка открылась в Берлине.

Его фотографии резко контрастируют со всем современным фотографическим мэйнстримом. О своем сложном жизненном пути и поиске новых средств выражения духовной реальности в фотографии он рассказал в интервью Правмиру, которое продолжает серию бесед с православными фотографами.

- Иван, расскажите, пожалуйста, как Вы, юноша советского воспитания из небольшого украинского города, пришли к религиозным поискам, с чего начинался ваш жизненный и творческий путь?

- Родился в Сумах на Украине в 1956 году. Там и закончил школу, а так же пять курсов Политехнического института. С преддипломной практики ушел, потому что хобби, которым я занимался практически все годы учебы в вузе — любительское кино и театр — в конце концов, перевесило. Полгода проработал сторожем на спортивной базе, потом поступил в театральный институт на режиссуру кино и телевидения в Киеве. Правда и там задержался недолго: тяжело при советской власти было с цензурой на Украине.

Тогда еще в среде украинской интеллигенции бытовала такая горькая шутка: за что в Москве дадут 15 суток, за то на Украине посадят на 5 лет. Нас буквально учили, что придется всю жизнь лгать, и только когда-то, возможно, однажды в жизни, мы изольем с экрана всю горечь своей души, расскажем всю правду-матку (или вообще никогда ее не расскажем). Когда такие радужные перспективы рисовал перед нами с кафедры всеми уважаемый человек с достаточно пропитым, хотя и мужественным лицом, я смотрел на него и думал: неужели это и есть предел моих мечтаний? Мне становилось как-то страшновато.

Одним словом, бросил я киевский театральный и ушел жить к своему другу-художнику в кишащую крысами мастерскую на Большой Житомирской, где больше, чем полгода, практически на одних макаронах да чае, готовился поступать во ВГИК.

Поступив во ВГИК на кафедру сценарного мастерства к Николаю Николаевичу Фигуровскому, я достаточно браво начал: уже на первом курсе по моим короткометражкам режиссеры-выпускники сняли два преддиплома и один диплом. Но тут случился идеологический конфликт, и я на добрые шесть с половиной лет был отчислен из института.

На одном из комсомольских собраний мне даже всерьез предлагали провериться в психушке. Но, слава Богу, мои сокурсники не поддержали такого решения товарища из ЦК ВЛКСМ. И тогда меня просто с треском выставили из института вон, а мой мастер, Николай Фигуровский, напутствуя меня, сказал: «Ты, Ваня, конечно, сумасшедший. Но, если будешь нужен Жизни, ты выживешь».

С таким девизом на всю оставшуюся жизнь я и оказался сначала в Сумах, на заводе, а потом и в Московском лимите, где дважды пытался заработать себе прописку, работая то слесарем-сантехником, то дворником, то сторожем. Каждый раз, когда мне уже надо было идти получать прописку, «вдруг» выяснялось, что с высшим образованием (даже начальным) брать меня на работу по лимиту не имели права, и таким образом меня просто вышвыривали из Москвы как шелудивого котенка. Но и Слава Богу, что так случилось!

Потому что чуть раньше, в те времена, когда я только-только поступил во ВГИК, в одном из старинных московских особнячков, в родовом гнезде сестер Рылеевых по улице Медведева, я познакомился с моим будущим непосредственным начальником по просфорне Александром (в этот самый дом некогда, собираясь писать роман о декабристах, захаживал сам Лев Толстой). Тогда он работал дворником и жил вместе с молодой женой в одной из комнат этой необъятной двухэтажной коммуналки на правах жековского сотрудника.

Я же просто ушел из ВГИКовского общежития «изучать жизнь», «в люди». Так мы и познакомились, и подружились, как потом оказалось, на всю оставшуюся жизнь.

Мы оба пришли тогда к православию: я – после почти двадцатилетнего перерыва, вызванного моим отъездом от бабушки и учебой в советской школе; Александр же, отпрыск азербайджанца и армянки — крестившись в 25 лет в Москве у тогда еще только-только начинавшего свою миссионерскую деятельность отца Артемия Владимирова.

На квартире у Александра собирались за чашкой чая довольно известные по нынешним временам люди: уже названный мной отец Артемий Владимиров, отец Олег Стеняев, отец Михаил Дудко и многие другие московские интеллигенты, не мыслившие дальнейшей своей жизни вне Православной Церкви. Там мы перепечатывали на дореволюционном «Ундервуде» не издававшуюся тогда духовную литературу и помогали почаевскому монаху Нестору перевозить на Украину в Почаевскую лавру купленные им у москвичей иконы, сусальное золото, старинные служебники и Евангелия.

Естественно, помогая монаху распространять «подпольную» литературу, я чувствовал себя большим героем. Видя это, отец Нестор, чтобы я сильно не возносился, всякий раз после того, как я помогал ему погрузить его неподъемные чемоданы в вагон поезда, совал мне в руку пятерку или червонец. И на все мои возмущенные возражения — не возьму, мол, я ради идеи Вам помогаю — с улыбкою отвечал: «Всякий труд должен быть оплачен». Так что вся моя героика после такой вот «пятерки» естественно угасала. И я помаленьку обучался быть обычным христианином.

- А связь с кинематографом оставалась?

- Началась так называемая «перестройка», а вместе с ней и тотальный переход всего постсоветского кинематографа на коммерческие рельсы. Так что, если при Советской власти в съемках очередного киносценария мне обычно отказывали по причине его идеологической непроходимости, то с «воцарением» либеральной свободы и демократии вот уже двадцать лет по-отечески повторяют: «И рады бы, да этот сценарий денег не принесет».

Таким образом, шесть лет «бесплодно» потратив «на завоевание Москвы» (я имею в виду лимит), мне пришлось вернуться к себе на истоки, в Сумы. Там я женился, родил ребенка и уже вовсе не собирался возвращаться в Москву, клеил коллажи, писал рассказы, опять же, фотографировал; но тут, по старой дружбе, пригласил Александра стать крестным отцом моего сына Федора. К тому времени отец уже восьмерых детей, Александр спросил у меня по телефону: «А что вам привезти?» Я подумал и отвечаю: «Не знаю. У нас все есть». Когда Александр приехал и увидел, как выглядит это мое «все есть», то он сразу же предложил: «А не хочешь ли подъехать в Москву на просфорню подзаработать сыну на пеленки?»

Александр работал на просфорне Свято-Данилова мужского монастыря практически с момента его открытия. Поразмыслив над его предложением, я купил за три ваучера билет в один конец до Москвы. И так вот, скоро уже восемнадцать лет успешно зарабатываю «сыну на пеленки». За эти годы я уже четырежды побеждал на всевозможных всероссийских православных конкурсах киносценариев. Однажды, в 2000 году, меня даже награждали в Кремле в Большом зале Дома Советов.

Причем вручал мне диплом о победе на православном кинофоруме «Золотой Витязь» не кто иной, как бывший парторг кафедры кинодраматургии, профессор ВГИКа Л.Н. Нехорошев. По иронии судьбы, человек, в свое время отчисливший меня за «идеологическую диверсию» из института, через пятнадцать лет определял уже мою православную профпригодность. Естественно, в новом формате времени перед церемонией награждения у Кутафьей башни он торжественно извинился за свои прошлые прегрешения, и я ему, так же вполне естественно и искренне, все простил. Но, согласитесь, сама история достаточно любопытна.

- С чем связано Ваше увлечение фотографией? С чего это началось?

- К сожалению, ни один фильм по моему сценарию, как я уже сказал, до сих пор еще и не снимался. Так что я стал фотографом поневоле или, если хотите, опять-таки по иронии судьбы.

Как многие, лет в 15 я захотел немного пофотографировать, и мама купила мой первый фотоаппарат «Зенит». Так я и начал снимать все то, что мне казалось тогда красивым: дождинку на лепестке цветка, луч света на паутинке. Одним словом, открывал фотомир и радовался. Со временем у меня накопилось достаточно много неплохих реалистических фотографий, пара десятков коробков со слайдами.

Но когда мы с Игорем Тыртовым попробовали все это «творческое наследие» обработать на компьютере, то вдруг выяснилось, что мой «Зенит» давал большую нерезкость и ничего путного из этого вороха юношеских «фотошедевров» отобрать практически не возможно.

Сознательно православной фотографией начал заниматься уже в монастыре. Сначала просто было интересно монахов поснимать. Потом обратил внимание на рабочих; они здесь все достаточно интересные, а их никто почему-то не замечает. Так, постепенно, вместе с Игорем Тыртовым у нас и вызрела идея показать людей православной веры. Мы решили сделать выставку и стали раздумывать об идее, объединяющей наши снимки.

Помните, еще Достоевский говорил по поводу тех горе-писателей, которые любят народ, но так скучно и серо о нем пишут, что хочется плюнуть на этот горячо любимый ими, страдающий народ и растереть. Плохо живет, мол, и слава Богу, другого и не заслуживает. Но если о народе талантливо и глубоко написано, то это действительно может помочь народу в его нелегкой и незаметной жизни.

Это ли не задача, достойная пера настоящего литератора?

То же и с фотографией.

Первая выставка наших с Игорем фотографий произошла в городе Железнодорожном в 2006 году.

На открытии, оно состоялось на Пасху, выступал племянник художника Александра Филонова, сам в прошлом неплохой художник, иммигрант первой волны, американский монах о. Герман (Подмошенский). Сотаинник самого Серафима Роуза, первого американского монаха-подвижника, он долгие годы был главным редактором журнала «Русский паломник», помогал в свое время нашему православному журналу «Фома» становиться на ноги. Вот отец Герман и говорит, обращаясь к прессе, присутствовавшей на открытии выставки: «Этого фотографа надо печатать».

Но представители прессы никак не отреагировали: сидят себе в глубине кафешки и улыбаются.

Тогда отец Герман машет рукой и продолжает: «В конце концов это не важно, напечатаете Вы его или нет. Все равно эти фотографии будут выставляться и в Доме кино, и в Манеже, и в Кремле. А потом выставки пойдут по всей России и за границей».

Представители прессы сидели и улыбались. Да оно и понятно: выставка проходила в городе Железнодорожном, на территории строительной базы, в затрапезной рабочей столовой. Выступал дряхлый старик и нес не пойми чего о блестящей судьбе фотографа, о котором никто ничего не знает. И никогда, наверное, не узнает.

Однако, случилось невероятное: прошло всего полгода с того памятного пасхального выступления, как мне предложили сделать выставку в Доме кино, потом в Манеже и, наконец, в Администрации Президента.

Уже случились две выставки в Италии. Прошла выставка в Голландии. На Пасху этого года намечено открытие фотовыставки в «Русском доме» в Берлине.

Вот и поди смекни: где проиграл, где выиграл? По идее, мы с Игорем типичные неудачники, я тридцать три года бьюсь головой о стену кино и никак не могу пробить ее; Игорь простой постсоветский пенсионер: ни денег, ни связей, никаких выдающихся талантов. А Божье дело идет и идет, как бы помимо нас, зримо — само собой. Вот уж поистине, человек предполагает, а Бог – располагает. И от этого никуда не денешься.

- Как Вы готовитесь к съемке? Вы заранее как-то продумываете идею, ищете? Или это все спонтанно получается?

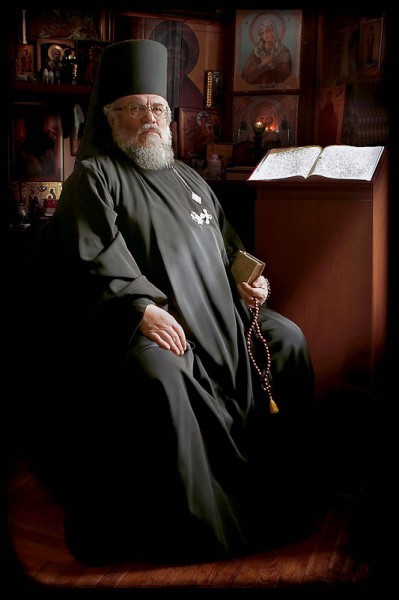

- Как можно подготовиться, когда, к примеру, снимаешь старца? Старец Илий позволил мне на бегу, в узеньком темном коридорчике, дважды щелкнуть затвором фотоаппарата, и убежал. Пришлось сделать два «шедевра».

А со схиархимандритом Иоанникием, прозорливым старцем из Ивановской области, вообще удивительное фотографирование получилось. Я приехал к нему вместе с паломнической экскурсией, наш гид представил меня схиархимандриту. Старец спрашивает: «А зачем ты хочешь меня сфотографировать?» Я и не знаю, что мне ему ответить.

Но тут старец сам приосанился и говорит: «Ладно, фотографируй», — встал перед камерой как вкопанный. Я попытался тут же сфотографировать, но фотоаппарат, как на грех, заело: не щелкает да и все. Старец мне улыбается: «На морозе замерз, бывает. Иди в дом, грейся и жди меня. Сейчас приду».

Захожу в помещение, а там все стены вагонкой обиты. Думаю: «Вот дела, подумают, что я старца в бане снимаю». «Ну да ничего, — продолжаю думать. – Тут я его сфотографирую, а потом мы с Игорем впишем его в зимний пейзаж, и ладно». Но каково же было мое смущение, когда через минуту-другую влетает в помещение сам отец Иоанникий, смотрит на меня, улыбаясь, и говорит: «Ладно, здесь сниматься не будем. Пойдем в храм. Там фон поинтересней».

Вот и попробуй с таким портретируемым приготовиться, когда он мысли твои читает! Единственная задача, которую я тогда сам перед собой поставил, так это как бы чего-нибудь лишнего не подумать. Поэтому при фотографировании в храме я в основном «Иисусову молитву» про себя читал, да старался как можно меньше «думать».

А вот Борис, который меня к о. Иоанникию на автобусе привез, на какое-то время позабыл, должно быть, с кем он имеет дело. Идем мы, значит, с ним впереди старца к храму, на фотосессию, а он мне на ухо и нашептывает: «Ага, хочет, чтобы я ему календарики сделал. А какие тут календарики, когда он один раз сейчас станет, сфотографируется и все. Вот если бы он по-разному попереодевался, тогда можно было бы и действительно набор на каждый месяц календариков наделать».

Заходим в храм. Отец Иоанникий подходит к иконам, молится и, взглянув на меня, говорит: «Можно». Тут я впервые в жизни всем нутром своим ощутил, что в этом его «можно» есть что-то большее, чем просто старческое разрешение на фотографирование прозвучало. Ему словно бы Кто-то изнутри сказал, что можно сняться, а он мне это самое «можно» просто так передал.

Я все понял и начал фотографировать. А о. Иоанникий начал… переоблачаться. И так вот все переоблачался и переоблачался, ровно столько раз, сколько нужно было для того, чтобы получилось точно 12 совершенно не похожих друг на друга снимков на календарики. Вот такая она, подготовка к фотографированию.

Кроме фотопортрета, как Вы, наверное, уже поняли, я пробую заниматься философской фотографией.

- Что это такое?

- А вот, к примеру, «Ковчег спасения». Однажды из окошка кельи блаженной Макарии в селе Темкино Гагаринского района Смоленской области я увидел храм, построенный по собственному «проекту» блаженной. Храм этот деревянный явно напоминал корабль.

Вот я и подумал, а почему бы и впрямь не вмонтировать этот храм на море? Вмонтировали, хорошее грозовое небо поставили. Сзади молнию прицепили, а спереди голубя. Получился ковчег спасения. То есть это и плывущая в море церковь, реальный деревянный храм с дровнями под навесом, но одновременно и Ковчег спасения, Церковь с большой буквы. Коллаж, который смотрится как вполне внезапно снятая фотография, как единое целое.

Еще одна фотография — современная иллюстрация к евангельскому воззванию: «Не бойся, малое стадо». Глубокая осень, бездорожье. По разбитой колее, наперекор ветру и липкому снегу движется крестный ход. Состоит он всего из четырех фигур. Возглавляет ход монахиня с иконой Николая Мирликийского. За ней, опершись на костыль, следует бородатый мужчина в кепке, должно быть, бывший рабочий, потерявший завод, работу, однако в силу своей христианской веры все-таки не отчаявшийся и окончательно не люмпенизировавшийся. За рабочим, боком клонясь к нему, тянется бомжеватый интеллигент с архаической стопкой книжек; и, наконец, завершает шествие крепкий сбитый мужчина с хоругвью, устоявший в условиях рыночного бедлама, по-видимому, шофер при каком-нибудь «новом русском».

А над ними, в иссине-черном низко нависшем небе, в том же самом направлении, куда движется земное «малое стадо» сохраняющих верность Христу Спасителю, шествует и небесное воинство святых.

Таким вот нехитрым образом мы и пытаемся помочь нашим нынешним православным поверить в свои слабенькие силенки.

Любитель снимает только любимое

- Есть ли у Вас какие-то свои внутренние личностные принципы фотографа?

- Я стараюсь фотографировать людей, которых люблю. Не могу фотографировать на заказ. Если, скажем, кто-то придет и скажет: сфотографируй-ка, мил человек, вон этого епископа или вон ту «новую русскую», я, естественно, этого делать не стану. И вовсе не потому, что такой уж принципиальный. Просто знаю, что ничего путного из этого не получится. Это у профессионалов все и всегда выходит. А нам, любителям, видно, заказано снимать нелюбимое. Так что я даже и не пытаюсь.

- Фотографию делают для того, чтобы сохранить какой-то момент того же самого человека для истории. Получается артефакт. Но в этом мире, как мы знаем, все не вечное и все тленное. Действительно ли важно, чтобы эти фотографии долго сохранялись?

- Вы знаете, я думаю, что вопрос вечности и времени решается гораздо проще, чем мы думаем. Потому что вечность в каждом конкретном мгновении присутствует. И поэтому сохранение фотографий, на сколько они сохранятся, зависит не от нас с вами, а от самой вечности. Если мы прикоснемся к этой вечности, значит она проявится, и этого достаточно. Может, на секунду, на день, на два. Вопрос о сохранности фотографий меня совершенно не беспокоит.

Показать духовность, красоту молитвы невозможно

- Религиозная жизнь каждого человека – это, в принципе, дело интимное, личностное. Сейчас много съемок делают, стараясь отобразить красоту молитвы, красоту богослужения в храме. Вы это снимаете или нет?

- Нет, этого я принципиально не снимаю, потому что я не знаю, как отобразить красоту молитвы. Так же точно я не знаю, как показать духовность. Думаю, что это совершенно невозможно. Нет этих приборов, а делать какие-то монтажи с проявлением каких-то сущностей — это будет просто смешно и глупо. Поэтому я снимаю то, что можно снять. Те люди, которых я снимаю, ничего не играют, да я и не пытаюсь их «завести» на съемку. Что нажили за свою жизнь, то фотоаппарат и фиксирует. Сыграть перед фотоаппаратом практически ничего не возможно. И в этом огромная сила фотоискусства.

Во время выставок в Италии я наконец-то понял, как это действенно. Походив по залу, итальянцы подходили ко мне и через переводчицу говорили: «Вы знаете, на Ваших снимках есть какой-то покой, у Вас сфотографированы люди, которые мудро, спокойно откуда-то смотрят. Такого у нас в Италии уже нет. У нас все теперь как-то быстро, стремительно. Мы потеряли этот покой. Это было у наших бабушек».

Это большая похвала. Мне большего, в общем-то, и не надо. Иностранцы увидели внутренний покой простого русского православного человека, а это — главное. Они поняли, что мы что-то еще такое храним в себе, что они уже потеряли. И потому они уважают нас за это, и будут прислушиваться к нашему мнению, а не только станут смотреть на нас как на потенциальных Буратино, чьи золотые надо срочно прихватизировать, а самих нас любыми правдами и неправдами нужно как можно быстрее подсократить и уничтожить.

С другой стороны, этот покой, это внутреннее достоинство, явно прочитывающееся в глазах православных людей, — большая поддержка для наших сегодняшних, еще не устоявшихся в православной вере сограждан. Помните, святой Серафим (Саровский) говорил: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи».

Когда есть в человеке достоинство, этот внутренний покой стяжавшего «дух мирен», страна обязательно устоит, как бы ее ни пытались исподволь растлить и разрушить. Потому что потерянным и соблазненным пока все еще есть к кому и куда вернуться. Их встретят и приютят, их внимательно выслушают и окружат любовью, той тихой, спокойной, бесхитростной и прямой любовью, которой в нашем растерзанном и слишком погрязшем в греховных утехах мире так катастрофически не хватает.

Бомжи – бальзам на раны глобалистам

- Вы следите за фотографическим миром, за фотографами, которые и раньше снимали, и сейчас снимают?

- Раньше больше следил, сейчас мне иногда подсказывают, на что или на кого надо бы обратить внимание. Так что всю фотографическую палитру я себе приблизительно представляю. И западную, и нашу. Недавно мне позвонил один мой старый друг, поэт Владимир Кирвялис из Фастова, и говорит: посмотри, мол, Бориса Михайлова. Он сейчас один из самых известных русских фотографов на Западе. Я заглянул в Интернет и понял, почему он известен. Искусство Бориса Михайлова востребовано на Западе, потому что такой Россию, какой она показана у него, ее просто жаждут видеть.

Все это любование постсоветским распадом личности, бесконечное снимание бомжей, причем, в самых плотских и бездушных сценках, — безусловный бальзам на раны всем так называемым глобалистам. После таких фотографий легко и сладко сказать: «Вот они, русские, докатились; видно, и впрямь, пора изымать у них землю, недра и разделить их между цивилизованными народами ради дальнейшего процветания высококультурного золотого миллиарда».

Думаю, что если бы сам Михайлов отчетливо понимал, в какую грязную игру технологи глобализма его втягивают, то он бы поостерегся множить свои «правдивые» реалистические шедевры. Тем более, что на самом-то Западе это безудержное погружение в бездуховность, в чисто плотское существование и в то, что грядет за ним, местные, западные фотографы показывают намного глубже и сильнее наших.

Скажем, тот же чешский фотомастер Ян Саудек, творящий сейчас в Америке. Прозорливей и трезвей его выявить саму суть выродившегося в плоть постхристианского человека, по-моему, просто невозможно. У него царство плоти, весь этот западный постмодернистический рай бесконечного шопинга и отдыха от духовности доведен до маразма, до торжествующего ничто, причем филигранно выполненного на высочайшем художественном и эстетическом уровне.

Дальше него по лестнице внутреннего распада личности зашел только английский фотомастер Джоэл-Питер Уиткин. Тут уж плотский человек не просто гниет и натуральнейшим образом разлагается, но, даже став трупом, продолжает жить кишащими в нем червями и поблескивающими опарышами.

Только и эта, последняя «правда жизни» еще не предел, оказывается, для «честных» западных фотомастеров.

Так легион американских фотографов-сатанистов за всеми покровами гниющей и разлагающейся плоти еще в середине восьмидесятых прошлого столетия отчетливо разглядел чисто духовные порождения уже из инобытия. Все эти выползшие из животов «чужие», пришельцы из инфернального, натуральные бесы и иже с ними появились вначале как фотографии, и только потом, со временем, перекочевали в фильмы.

Так что, как видим, вся лестница погружения в инфернальное пройдена Западом до конца, до самого дна адова. Нам, русским фотохудожникам, на этом пиру живых мертвецов и бесов места уже не сыщется, как бы кто к этому ни стремился.

Наше дело – совсем в ином.

Внутренне опершись на твердый камень святой и правой веры, мы просто обязаны попытаться приобщиться душой и духом к положительной духовной Жизни с тем, чтобы показать этот путь другим.

Мир ждет от нас этого и ничего другого.

Как любил повторять в своих лекциях о. Герман (Подмошенский): «Весь мир ждет от России спасительного слова о благом Христовом крестоношении, а мы, словно в насмешку над самими собой, пытаемся встроиться в зад летящему в бездну Западу».

Кстати, те же процессы, что в фотографии, происходят и в кино. Там с каждым годом усугубляется все тот же «правдивый» показ распада личности и плюралистическая, постмодернистическая игра в жизнь вместо самой Жизни. Серьезный анализ судеб, становление личности в современном кинематографе практически сведены к нулю, и вслед за потерей духовно-нравственных ориентиров, внутрисердечной опоры в Вечном, исчезает и сам носитель их, человек.

Впрочем, в отличие от фотографии, в кино иногда бывают (или, точнее, бывали в недавнем прошлом) истинные прорывы.

Пазолини, Бергман и Тарковский

- Ингмар Бергман начинал как христианский кинематографист, причем очень чуткий и глубокий. Вспомним его «Девичий источник», например, или «Седьмую печать». Он один из самых любимых моих авторов. Но конечные фильмы, увы, чисто антихристианские: «Фанни и Александр»– просто апофеоз неоязычества, вырвавшегося на волю из жестких, но духовно мертвящих тисков вконец обмерщившегося католичества. То же Андрей Тарковский.

Вначале серьезный поиск религиозных основ, а конечный фильм «Жертвоприношение» уже чистое, ничем не разбавленное антихристианство: попытка плюралистического совмещения в душе отдельного человека торгашески-каинитской молитвы к Господу и неоязыческих практик, в частности, сексуально-безнравственного радения с явною ведьмой Марией.

Пазолини тоже прекрасно начинал. Вначале удивительные фильмы были, а к концу — это просто кошмар какой-то. «Сто дней Содома» — единственный фильм большого серьезного художника, который я так до конца и не досмотрел. Более того, своими собственными руками сломал диск с его записью, чтобы никто из моих знакомых не увидел это кинопособие по растлению малолетних.

Все-таки право было Средневековье, во всяком случае, наше, русское, когда даже в самые страшные минуты бытия народного, в ту же Смуту, например, устремляло взгляд современника не на сгущающуюся внутри и вовне человека тьму, но — в Небо. Как сказал недавно умерший греческий старец Паисий (Афонский): «Человек призван вглядываться в свет. А окружающая свет тьма и без того проявится».

Меня всегда смущало, а как это так выходит, что большой вдумчивый художник, начиная явно со светлых и высоких мыслей, снимая, скажем, «Евангелие по Матфею», вдруг докатывается до «Ста дней Содома»? Ведь это же на глазах у всех проходит целожизненный внутренний процесс. Внешне человек сохраняет порядочность, творит, выступает на кинофестивалях, обменивается мыслями, а внутренне идет страшная духовная деградация.

Без отрыва от крестьянства

Как целожизненный творческий феномен — Фредерико Феллини. По-моему, он единственный режиссер в мире, которому удалось остаться положительно религиозным художником с начала и до конца жизни.

Я много думал, за счет чего удалось Фредерико Феллини остаться положительно религиозным художником до конца жизни? По-моему, он просто все время оставался провинциалом, не отрывался, как многие герои его работ, от глубинных истоков тяжелой народной жизни. В нем до конца сохранялось нечто от итальянского южанина-крестьянина, которому даже в наше постмодернистское время трудно вырастить хороший урожай без искреннего упования на Всевышнего.

Евроинтеграция и коллаж

- Над какими темами Вы сейчас работаете?

- Ближайшая выставочная фотография уже почти доделана. Отталкиваясь от «Ностальгии» Тарковского, — о вмонтированности русской цивилизации во всемирный культурный процесс — я вписал в руины римского Колизея не ветхую русскую избушку, но конкретных своих знакомых, интеллигентных «продвинутых» верующих людей, все еще думающих по принципу: «Увидеть Париж, и умереть».

Судя по выражению их беззаботных лиц, в Западном Колизее им пока что вполне комфортно. Правда, под ногами у них песок в запекшихся пятнах старинной крови, а вокруг них, на некотором отдалении, ходят, облизываясь, львы. Я назову эту фотографию «Евроинтергация» и посвящу ее Андрею Арсеньевичу Тарковскому.

- Это составная фотография? Коллаж?

- Искусство – по большому счету это всегда коллаж. Чтобы выявить сущность свершающихся событий, художнику приходится выбирать из тысяч явлений одно, идеально выверенное и точное. А для этого он что-то безжалостно отсекает из реально увиденного им в жизни, что-то, напротив, выводит на первый план. Только таким коллажным способом формируется емкий и ясный образ. Важно, чтобы он был духовно точен и концептуально не противоречив по смыслу.

«Просфорня – основа для творчества»

- Не кажется ли Вам, что Вы по большому счету художник-философ, а фотоаппараты и фотографические средства – лишь инструмент для творчества, для достижения той идеи, которую вы задумали?

- Не задумал, а внутренне прочувствовал, осознал. Идет жизнь, и ты понимаешь, что одно явление выписывается в рассказ. Я беру и пишу рассказ. А другое – тянет на коллаж. Тогда я сажусь и клею коллаж. Поэтому говорить — художник я или кто-то еще — лично мне очень сложно. Жизнь идет, и я выбираю лишь инструменты, которые, как мне кажется, могут более точно и адекватно выявить суть свершающихся событий. То беру в руки фотоаппарат, то сажусь за компьютерную клавиатуру, то начинаю клеить черный и красный бархат на грубую мешковину. А при этом еще и работаю на просфорне.

Кстати, просфорня, как бы это странно ни прозвучало, очень сильно мне помогает в творчестве. Потому что она отрезвляет что ли, дает ту меру физического труда и психологического напряжения, при которых я просто обязан учиться элементарным христианским добродетелям; тому же терпению, например, отзывчивости на боль и снисхождению к слабостям окружающих. А это, в свою очередь, отражается и на работе фотографа, да и на всем остальном, естественно. Просфорня — это та, пусть малая, степень благого Христова крестоношения, которая дает возможность смотреть на мир глазами не праздного наблюдателя, но заинтересованного в соборном спасении христианина. Поэтому, возвращаясь к началу нашего разговора, я и считаю, что просфорня – это дар Божий.

Красная машинка Юнис

- Вы много лет снимаете и размышляете. Наверняка, есть более запомнившиеся Ваши снимки, истории, связанные с произведением того или иного кадра. Можете рассказать какие-то интересные случаи?

- В Тверской области, в километрах пятнадцати от города Калязина, в ныне несуществующей деревне Кожино, на родине святого Макария Калязинского, вот уже десять лет живет в небольшой келейке близ развалин храма, в котором покоятся мощи родителей и жены святого, одинокая монахиня Фомаида. Мы с ней дружим; и иногда, приблизительно раз в полгода, встречаемся выпить по чашке чаю и поговорить о жизни. Как-то раз, когда она еще писала духовные стихи, матушка попросила меня перепечатать их на машинке.

Я ответил, что у меня есть бросовая машинка «Юнис» и, если матушка пожелает, я с удовольствием подарю ее ей, в Кожино. Сказано, сделано: я привожу машинку, усаживаю матушку на табурет, у дерева, перед ней, опять же на табурет, ставлю ярко-красную, как помидор, «Юнис»: отхожу, приседаю… И перед тем, как нажать на затвор фотоаппарата, вдруг вижу перед собой удивительную картину в чисто английским стиле: безбрежная даль, луга, синее небо над головой у матушки, красное пятно «Юнис».

Смотрю на эту картину и понимаю, что никогда в жизни ничего более художественно совершенного и цельного я не видел. А то, что передо мной, настоящий шедевр Искусства. Не моего, естественно; но Того, Кто какими-то непонятными и неисповедимыми путями привел меня в это мгновенье в Кожино, надоумил выстроить фотографию и заглянуть в глазок. Внутренне благодарю Его за все то, что пережил до этого: за всю радость и боль, за долгие годы непонимания, почему все идет не так, как бы того хотелось, за свою не сложившуюся судьбу — благодарю и фотографирую.

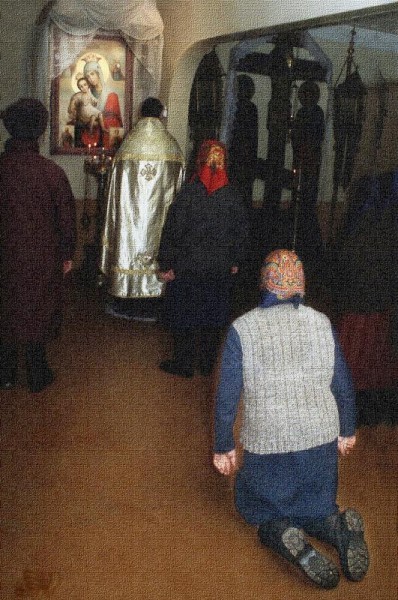

Корень в «Возвращении»

А вообще-то, все фотографии были для меня по-своему дороги и интересны. Скажем, оформляя постоянную регистрацию в полузаброшенной деревне, в Костромской области, я зашел как-то раз в небольшой деревянный храм и вдруг вижу перед собой удивительную картину: вдали, на стене, Богородичная икона, освещенная сверху неоновой лампой, а перед нею, спиной ко мне, стоит худосочный батюшка в стареньком облачении и две неуклюжие бесформенные старухи.

Одна просто стоит и молится, а другая, припав на колени, в скорбном бессилии опустила руки. Причем, стоит она на коленях точно так же, как написан блудный сын на одноименной картине у Рембрандта.

Я присел и сфотографировал эту сценку таким образом, чтобы две подошвы огромных бабушкиных сапог оказались на переднем плане, а Богородичная икона немного левей и выше покрытой платком головы старухи. Это была моя первая фотография, снятая на православную тему; я назвал ее — «Возвращение». С нее все и началось. И так, слава Богу, пока еще продолжается…

Беседу вела Юлия Маковейчук

http://clck.ru/1-ZUB

|

Комментариев: |