Недавно была «сканирована и оцифрована» изрядная часть многодесятилетнего собрания фотодокументов Валерия Николаевича ГАНИЧЕВА – писателя, ученого, доктора исторических наук, академика, Председателя правления Союза писателей России, заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора.

Недавно была «сканирована и оцифрована» изрядная часть многодесятилетнего собрания фотодокументов Валерия Николаевича ГАНИЧЕВА – писателя, ученого, доктора исторических наук, академика, Председателя правления Союза писателей России, заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора.

Об этом архиве - беседа Валерия ГАНИЧЕВА и Игоря ШУМЕЙКО.

— Валерий Николаевич, ваш архив — точно учебник. Несколько лет читая Отечественную историю в МИИТе, подходя к самому тяжелому, 20 веку, всегда перебираю Имена, которые можно студентам давать, как самые бесспорные, вокруг которых всё дальше образуется. И вот этот, можно сказать «Плутарх для юношества» — в альбомах Ваших встреч: Шолохов, Гагарин… Маршал Жуков. А когда вы о нём вообще впервые услышали?

— Во время войны, я в своих начальных классах сибирской сельской школы вел стенд: «Советские полководцы, маршалы». Вырезал из газеты портреты, краткие биографии, описания сражений. Это было нашим самым важным «учебным пособием». А еще моим заданием было на школьной карте передвигать красную ленту — линию фронта. Следил за сводками Информбюро, записывал освобожденные города и перемещал… так хотелось скорей её западнее перетянуть! Бывало и выдвину вперед, дальше, чем сводки сообщили… - ну просто полюбоваться: вот уже Ровно взяли. Красиво. Но потом, завершая свои манипуляции с картой, конечно, оставлял только истинное положение. Тут дезинформации быть не должно! Наверно, это были самые первые мои уроки реализма, столкновения Мечты и Факта. Я почему и Ровно вспомнил? Там рядом был совсем уж малый городок — Здолбунов, тяжелые танковые бои шли, не давали эту ленточку дальше перецепить... И газетное фото Георгия Константиновича навсегда впечаталось в память, связанное с этим заветным передвижением линии фронта на школьной карте.

И когда принимали в пионеры, в комсомольцы, непременный вопрос был: Назови советских маршалов. Про опалы его мы не знали. И возвращаясь к фотографии, которую ты сейчас смотришь. Это 1972 год. Комсомольский вождь Тяжельников составил делегацию поздравить Маршала Победы: секретарь ЦК ВЛКСМ Сурен Арутюнян и директор издательства «Молодая гвардия» Валерий Ганичев. Подарки ему везли: только что изданный нами «Тихий Дон» в одном томе и книгу отечественной поэзии о Родине «О, Русская земля!»

— Это на которую так нападал Яковлев и его агитпроп-отдел ЦК?

— Ту самую. А Маршал Жуков — яркое воспоминание — погладил книгу и сказал тогда: "Мы на фронте очень ценили патриотическую поэзию".

— Ну… это перевесит и тысячи «оценок», вроде яковлевской... Хотя если вдуматься и вспомнить… перевесит, конечно, но это с точки зрения всей Истории России, Истории Великой Отечественной. А в определенные моменты яковлевская русофобия весила очень даже много. Что, собственно и определяло тяжесть борьбы ваших сторонников, и о чем мы еще поговорим. Но пока не хочется отвлекаться от встречи с Маршалом. Как он оценил вторую книгу?

— Ну… это перевесит и тысячи «оценок», вроде яковлевской... Хотя если вдуматься и вспомнить… перевесит, конечно, но это с точки зрения всей Истории России, Истории Великой Отечественной. А в определенные моменты яковлевская русофобия весила очень даже много. Что, собственно и определяло тяжесть борьбы ваших сторонников, и о чем мы еще поговорим. Но пока не хочется отвлекаться от встречи с Маршалом. Как он оценил вторую книгу?

— На том Шолохова он положил руку, жестом, примерно как в фильмах, когда клянутся на Библии, и сказал: «Самый любимый писатель». В те дни у него на даче был еще и руководитель Монголии Цеденбал, там-то всегда помнят победителя при Халхин-Голе. Принимал маршал Жуков нас вместе с женой и дочкой Машей, тогда девятиклассницей, по-моему... Ярко запомнилось: когда в приветственных речах и даже тостах перечисляли «Вы, Георгий Константинович, сделали то-то, выиграли то…», — он очень внимательно слушал, кивал головой, подтверждая. Буквально по каждому отдельному пункту: напряженно выслушает – кивнет.

— Вот, наверно, настоящее, военное, маршальское отношение к истории! Строгая точность, ведь его подвиги связаны — не разделить — с историей народа, всей страны. Потому и такое взвешивание?

— Верно. И дальше это хорошо подтвердилось, когда речь дошла до 1941года, обороны Ленинграда, маршал Жуков высказался очень сурово:

- Тут нынешние писатели понасочиняли… этот, который «Блокаду» написал, Чаковский. Что будто я прилетел в Ленинград, привез свое назначение — командовать фронтом, и Ворошилову чуть не под зад сапогом дал. Да ведь для меня Клим — был первый советский маршал! Я его уважал всегда. И назначения командовать фронтом при мне не было. Летели через вражескую территорию, собьют, так значит: сбили просто советского генерала. А сбить командующего фронтом — совсем другое дело! Гораздо больший их успех, и наша потеря. Там уже на месте я разбирался с тяжелой той ситуацией и принял по связи назначение… Такая была отповедь маршала Жукова, а Чаковский, помню, мне потом объяснял, что это Георгия Константиновича обидела строчка в книге: «Вошел Жуков в скрипящих сапогах». Что ему как сыну сапожника было неприятно «Как это – сапоги скрипят?! Брак!»… Но это, конечно — версия Чаковского. Скорее даже, анекдот, вроде нынешнего в фильме, когда Сталин говорит проникновенно Жукову: «Ты сын сапожника – и я сын сапожника!»… Но я тогда, на даче у маршала видел и слышал возражения его самого по тем существенным деталям. Ведь на войне мелких деталей для Жукова — просто не было…

Ну и свой самый главный вопрос Маршалу Победы на той беседе я всё же тогда задал. «Почему мы все же победили?!» - Арутюнян, секретарь ЦК ВЛКСМ, даже привскочил, в глазах почти ужас: «Что значит — почему?» Да еще с такой приставкой: «… всё же победили»! Ответ тогда был ведь утвержден накрепко: «Руководящая роль партии. Передовой социалистический строй…» Но Жуков тогда задумался, надолго… — Да… очень правильный вопрос! Действительно, почему мы победили?... Немецкие генералы — лучшие. Мы у них учились. Прусские офицеры — военная косточка, такая каста отборная. Немецкий солдат уже несколько лет приучен был воевать и побеждать… Но мы победили, потому что у нас был хороший, идейный молодой солдат!!

И я тогда сразу вспомнил, как иллюстрацию маршальским словам, своего родного дядю Борю. Довоенные его фотографии — вся грудь в значках, «ГТО», «БГТО», спортивные значки… В общем важная в моей жизни то была встреча…

— Валерий Николаевич, у вас огромное собрание фотографий с Шолоховым, и в тесном кругу, и в присутствии других известных персон. Мы когда в редакции сканировали, очень долго разглядывали. Вот здесь наш главный редактор Абдуллаев увеличили обложку книги и идентифицировали: это маршал Лященко дарит Шолохову свои мемуары. И далее… Гагарин, Симонов, Кожедуб, Феликс Чуев, Евтушенко… Я разглядел и редактора первой своей публикации — Владимира Фирсова.

— Валерий Николаевич, у вас огромное собрание фотографий с Шолоховым, и в тесном кругу, и в присутствии других известных персон. Мы когда в редакции сканировали, очень долго разглядывали. Вот здесь наш главный редактор Абдуллаев увеличили обложку книги и идентифицировали: это маршал Лященко дарит Шолохову свои мемуары. И далее… Гагарин, Симонов, Кожедуб, Феликс Чуев, Евтушенко… Я разглядел и редактора первой своей публикации — Владимира Фирсова.

— Фирсов, кстати — был любимый поэт Шолохова... Да, интересные встречи. С Шолоховым я впервые познакомился в 1964 году, на Совещании молодых писателей. Он тогда немного болел, но пригласил к себе в квартиру, на Сивцевом вражке, Валентина Осипова, такжикскую писательницу Гульру Сафиеву и меня. Та встреча возможно как-то повлияла: Шолохов однажды, отказываясь от всех должностей в Союзе Писателей, подумал и сказал: «секретарства мне никакого не надо, но… с молодежью буду работать, встречаться».

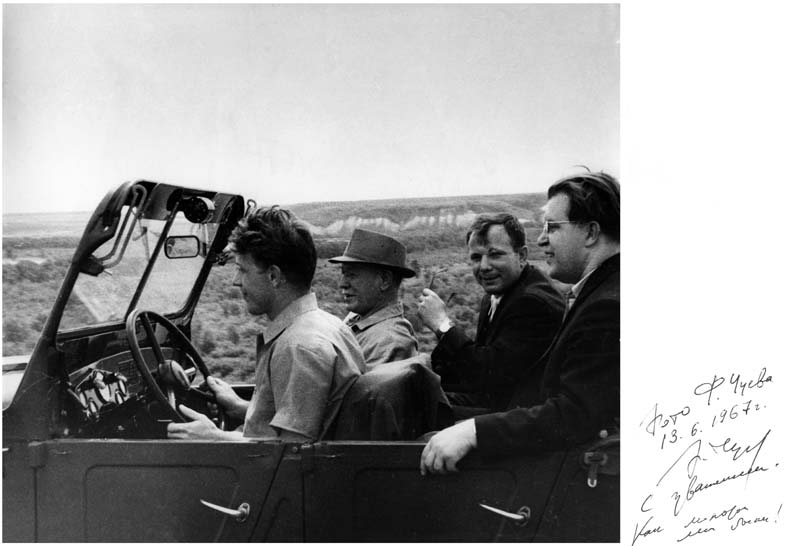

А это все… (Ганичев долго рассматривает фотографии) — знаменитая встреча у Шолохова в Вёшенской, июнь 1967 года. По её сюжету, я давно считаю, надо поставить небольшой памятник: Шолохов, Гагарин и Белов. Василий Иваныч здесь, ты посмотри — еще совсем молодой. Теперь уже классик, здоровья ему! А вот и я здесь, тоже молодой еще… Помню хорошую шутку Гагарина. Летели мы не очень большим самолетом. На первых сиденьях: он с Павловым — это секретарь ЦК ВЛКСМ, следом я. И тут смотрю стюардессы вокруг меня начали виться, столики свои подкатывают, наперебой все яства предлагают. Оказалось, они сначала, конечно, к Гагарину, понятно — кумир всей планеты. А он им: «Да ладно, девушки! Что я! Вон за мной человек сидит видите — на Луну готовится! Первым полетит!»

Такая была атмосфера, шутки искрились. Когда в Ростов-на-Дону прилетели, уже в свою очередь Феликс Чуев придумал, что якобы сообщил «тайком» встречавшим казакам, что царь жив, реабилитирован, летит с Шолоховым встречаться. Дело в том, что Василий Иваныч Белов — ну очень похож на Николая Второго. И ростом, и лицом с бородкой. И вот пожилые казачки нас встречавшие, стоят… вот на этой фотографии они — всё как положено: в галифе, галоши, шерстяные носки, и когда Белова увидели… да еще все подготовленные Феликсом, так и грохнулись на колени: «Государь-батюшка! Так долго ждали!» Тут и не веришь, а все равно представляешь — шутка выразительная.

А сама встреча была по содержанию – интереснейшая! Так и пошло. Меня Шолохов звал только «Валера». Присутствие Гагарина дало тем дням какой-то особый размах, задор. Юра выступил перед вешенцами очень интересно, еще за полдня заметно было как он сосредотачивался. Гагарин рассказывал о подготовке к полету, сложнейшей космической технике и я почти зримо ощущал шедшие во толпе волны интереса и гордости, эти расправления плеч и подкручивание усов: «Знай наших!» Выступления Гагарина я слышал много раз, и об одном, исторически важном, на Пленуме я еще расскажу, но ни до, ни после я не видел у него такого волнения, желания поделиться, передать, что такое, например — перегрузка.

А потом на берегу Дона Юра затеял целый праздник удали: играл в волейбол, делал стойку на руках, состязался в прыжках. Весело гикнув, кинулся в Дон, увлекая за собой других. Но плыл он очень быстро, большинство отстали, лишь некоторые достигли другого берега. А Гагарин обратно - дал еще быстрее. Шолохов смеялся: "Ну, Юра, ну, казак! Ты мне писателей тут не загоняй!"

Гагарину тогда пришлось уезжать раньше — на празднование тридцатипятилетия Комсомольска-на-Амуре. Небольшой самолет за ним прислали. Помню, когда машина уже была в воздухе, Михаил Александрович снял шляпу, помахал. А самолет вдруг сделал немыслимый вираж и дал "отмашку" крыльями - понятно это штурвал взял Гагарин. Шолохов покачал головой: "Ну, Юра...". С восхищением отвагой Гагарина, но и тревогой за него... И как чувствовал — Юрию Алексеевичу оставалось жить меньше года. А когда я через несколько лет попросил написать для газеты о Гагарине, Михаил Александрович ответил: "Пару слов мало... Хороший был человек... Наш... настоящий!"

— Валерий Николаевич, вы упоминали о исторически важном выступлении Гагарина на Пленуме ЦК ВЛКСМ.

— Это действительно важнейший, да и просто красивый момент. Образ нашего великого современника раскрывается еще с одной стороны. Хотя для полноты картины, пояснения обстановки потом придется коснуться и гораздо менее красивых моментов и людей. И помянутый уже Яковлев всплывет… Итак, 25 декабря 1965года, Пленун ЦК ВЛКСМ. Гагарин говорит о воспитании молодежи и с какого-то момента откладывает листы со своей речью в сторону, говорит «вживую» и поистине феноменальные тогда слова… Для воспитания поколений важно сохранять, беречь, если надо и восстанавливать памятники. И не только Великой Отечественной войны, но и всей нашей истории, Ведь взорванный Храм Христа Спасителя — это же был памятник Отечественной войне 1812года!

— Гагарин на Пленуме ЦК?! Так сказал о Храме Христа Спасителя?! С трибуны?

— Да я прекрасно это помню. Хотя есть еще и стенограммы.

— Невероятно! Год назад таким откровением стала книга Валерия Хайрюзова о Гагарине, где раскрывалась роль Юрия Алексеевича в восстановлении памяти, доброго имени Рихарда Зорге. С таким гневом обрушился Гагарин на наших подхалимов и приспособленцев, затерявших, «замыливших» подвиг разведчика! И вот теперь эта речь с трибуны 1965года о восстановлении взорванного Храма Христа Спасителя!... Отец мой был знаком с Юрием Алексеевичем, я, можно сказать: сиживал на коленях у Первого космонавта, потом много читал о нем. Но вот до этих двух «информационных толчков», воспринимал Юрия Алексеевича… не то что упрощенно, но как ту часть страны, что смотрела, летела только вперед, выше… и совершенно не касалась тех конфликтов, что вызревали в нашем обществе. Прорыв в космос и эти хитросплетения, дрязги на земле, в кабинетах и «кулуарах», казалось — «вещи несовместные».

— Да, «конфликты вызревали». А Гагарин, действительно был — воплощение отваги, стопроцентного оптимизма, и возможно, то, о чем сейчас пойдет речь он понимал не как «конфликт», а допустим, как тенденцию… Но опасность этой тенденции он, истинный и лучший сын своего народа, ощущал совершенно точно. И теперь, опускаясь…

— … от Космоса до Яковлева.

— … от Космоса до Яковлева.

— Да. Продолжим разговор о том времени. Тогда был некий всплеск: в 1965году возобновилось празднование Дня Победы, который Никита было прикрыл. В стране, уставшей от хрущевского шараханья, пришли более стабильные силы, но под коркой стабильности, которую позднее назвали застоем, бурлили потоки общественной мысли, сталкивались, порождая причудливые явления времени. Во все поры стали пробиваться разрушительные антинациональные силы. Крах великой державы — итог их деятельности. Одной из таких фигур стал герой, воплотивший в себе почти все мефистофельские черты, будущий архитектор перестройки Александр Николаевич Яковлев. Работая зав. идеологическим отделом ЦК КПСС, он исповедовал скорее ценности американского капитала. И позже не стеснялся говорить, что коммунизм, строй, идеология — были его врагами.

В 1963 году я стал заместителем главного редактора «Молодой гвардии» и для меня начался новый этап духовного освоения нашей военной истории. Тогда же я подготовил письмо, называвшееся «Берегите святыню нашу», вышедшее в в пятом, майском номере журнала «Молодая гвардия».

— А-а, то самое, которое называют «поворотным» — возвращение русской патриотической идеи?

— Да, то самое. Подписали его три гиганта нашей культуры: Сергей КОНЕНКОВ Павел КОРИН Леонид ЛЕОНОВ… это была целая история, а журнал «Молодая гвардия» стал центральным очагом русского патриотизма.

— К интереснейшему моменту подходим. Как же всё было? Как возникли эти фамилии?

— То были люди — ведущие в своих сферах искусства: скульптор, художник и писатель, безупречные моральные авторитеты. Девяностолетний Коненков был жизнерадостен, все время вспоминал, что он из Смоленска, а смоляне всегда первыми встречали врага... Обращение он подписал, и со всем согласился. Корин был раздумчив, рассказал, как создавал образ Александра Невского, как Сталин назвал Невского первым на параде 7-го ноября 1941 года. И повторил, что нас должен вдохновлять — «образ великих предков», а нам то Розу Люксембург, то Клару Цеткин подсовывают. Размашисто и четко подписал. Дольше всех сидел над письмом Леонид Максимович Леонов, подбирал, улучшал. Решительно вычеркнул обращение «Наша славная советская молодежь», ворчал: «Вот во время войны была славная, а сейчас пусть докажет». И я, фактически — руководитель этой самой «молодежи», слушаю, не возражаю. Да, «пусть докажет», надо доказать!...

Все патриоты своей страны оценили Письмо, как «Программу соединяющую героическое прошлое и сегодняшнюю жизнь молодого поколения». На фоне революционаризма, развернувшейся культурной революции хунвейбинов мы соединяли руки поколений, говорили об общих духовных, исторических, культурных ценностях древней дореволюционной Руси и Советского Союза. Все наше! А не как у псевдоисториков Покровского и Минца, втаптывавших в грязь всю дореволюционную эпоху… Это был исторический прорыв к обществу, и оно чутко откликнулось на обращение. Письмо перепечатывалось местной прессой, в сотнях, тысячах оттисках расклеивалось в библиотеках, клубах.

— А ответом и стала та самая статья Яковлева «Против антиисторизма» ?

— Не только статья. Целая кампания. Перед Октябрьскими праздниками, в залах Академии общественных наук проходила учеба секретарей обкомов и ЦК Комсомола. Там и выступил зав.отделом пропаганды ЦК КПСС Яковлев. Зал переполнен, ходили слухи о возможных переменах в идеологическом курсе партии. В отделах пропаганды и культуры, в приемных секретарей ЦК звучало: «в стране чрезмерно раздули значение Победы», снова «аплодисментами встречают имя Сталина», «размахивают жупелом национализма», «оживают церковники», «недостаточно проявляется классовая природа общества», «расцвела патриархальность, тормозящая прогресс», «прикрывают патриотизмом национализм» — требовалось осадить и наказать ретивых «гужеедов» (выражение Б. Полевого по поводу «патриотов»).

Яковлев и опробовал подготовленную в стенах ЦК статью перед руководителями комсомола. Громил «идеологическую беспринципность», «оживление религиозных взглядов», поддержку «реакционного славянофильства». И как примеры назвал — книги и авторов нашего издательства: В. Солоухин, О. Михайлов, А. Ланщиков, В. Чалмаев, Д. Жуков. И потом кивает на меня: «Вот сидит Валерий, вроде бы умный человек, но по страницам его книг гуляют попы, нагромождены церкви, все погрязли в патриархальщине! Надо думать об идеологической чистоте, о классовой природе общества, а не упиваться «деревенщиной» (тут уж явный фас на «деревенщиков»).

В то время такая тотальная, публичная критика завотделом ЦК — решала судьбу человека. Но в ЦК партии посыпались, в общем, никем не организованные письма с возмущением по поводу того, что в очередной раз «агитпроп», как в свое время троцкистско-губельмановский отряд, выступил против патриотизма, отечестволюбия, вульгаризаторствовал на понятиях классовости, мелкобуржуазности. Резкое, отрицательное по своей сути суждение высказали члены ЦК М. Шолохов, В. Кочетов, A. Епишев (Политуправление Вооруженных сил). Затем пришел обстоятельный разбор статьи Яковлева с точки зрения философской и исторической немощи, подготовленный профессором П. Д. Выходцевым из Ленинграда. Патриотические аппаратчики (как говорили: помощники П. Демичева — Г. Стрельников и помощник Л. Брежнева — А. Голиков) положили ее на стол своим патронам. Демичев показал другим члена ПБ, и там состоялся серьезный разговор. Брежнев, не любивший общественных скандалов сурово спросил у «серого кардинала» (Суслова): «ты сам читал статью до публикации?» Опытный Суслов ответил сразу: «В глаза не видел». Брежнев без паузы, как решенный вопрос, резко сказал: «Ну, тогда убрать этого засранца». И Яковлева » убрали, назначив зам. главного редактора заштатного «Профиздата». Но предупрежденный Генрихом Эммануиловичем Цукановым (первым помощником Брежнева), тот утром залег в Кунцевскую партбольницу и лежал там, пока Цуканов не уговорил отходчивого генсека послать А. Яковлева послом в Канаду, ибо тот «яростно боролся с американским империализмом». Пример «борьбы» — книга «Рах А mericana », которую по иронии судьбы выпустило издательство «Молодая гвардия» в начале 70-х годов.

В то время такая тотальная, публичная критика завотделом ЦК — решала судьбу человека. Но в ЦК партии посыпались, в общем, никем не организованные письма с возмущением по поводу того, что в очередной раз «агитпроп», как в свое время троцкистско-губельмановский отряд, выступил против патриотизма, отечестволюбия, вульгаризаторствовал на понятиях классовости, мелкобуржуазности. Резкое, отрицательное по своей сути суждение высказали члены ЦК М. Шолохов, В. Кочетов, A. Епишев (Политуправление Вооруженных сил). Затем пришел обстоятельный разбор статьи Яковлева с точки зрения философской и исторической немощи, подготовленный профессором П. Д. Выходцевым из Ленинграда. Патриотические аппаратчики (как говорили: помощники П. Демичева — Г. Стрельников и помощник Л. Брежнева — А. Голиков) положили ее на стол своим патронам. Демичев показал другим члена ПБ, и там состоялся серьезный разговор. Брежнев, не любивший общественных скандалов сурово спросил у «серого кардинала» (Суслова): «ты сам читал статью до публикации?» Опытный Суслов ответил сразу: «В глаза не видел». Брежнев без паузы, как решенный вопрос, резко сказал: «Ну, тогда убрать этого засранца». И Яковлева » убрали, назначив зам. главного редактора заштатного «Профиздата». Но предупрежденный Генрихом Эммануиловичем Цукановым (первым помощником Брежнева), тот утром залег в Кунцевскую партбольницу и лежал там, пока Цуканов не уговорил отходчивого генсека послать А. Яковлева послом в Канаду, ибо тот «яростно боролся с американским империализмом». Пример «борьбы» — книга «Рах А mericana », которую по иронии судьбы выпустило издательство «Молодая гвардия» в начале 70-х годов.

Яковлев был отправлен послом, атака «либералов-западников» захлебнулась, но силы их были сохранены…

— Валерий Николаевич! Вы признанный историками, даже Интернет-поисковиками — главный исследователь жизни адмирала Ушакова, автор самого значительного вклада в «ушаковиану», всех жанров: документальная, художественная проза. Много раз бывали на Корфу… А про Ушакова когда Вы впервые услышали?

— Тоже в сибирской школе. Все навалилось одновременно и Война, и эти новые фамилии: Суворов, Нахимов, Ушаков. Новые ордена, их описания в газетах и среди них — «Орден Ушакова». Из глубин нашей Истории пришедшие на помощь в самый тяжелый, отчаянный момент. Эта знаменитая речь Верховного Главнокомандующего: «Пусть вдохновляют вас на подвиг имена великих предков…». Потом это вошло и в школьную программу. И следующий яркий момент приближения к Ушакову – это в 1956году я, молодой выпускник Киевского университета, преподаватель истории, получаю распределение в Николаев, очень важный город в жизни адмирала. 170 лет назад — тут голая степь и таким чудом строится город. Наше движение сюда сродни покорению Сибири, это южное, полуденное окно в Европу. У меня в «Россе непобедимом» Ломоносов говорит Екатерине и о братьях-славянах, и о том, что негоже России сидеть с одним окном в мир, Балтийским. Колоссальное движение, у Потемкина вообще был план создать третью столицу России в Екатеринославе. Очень интересно изменилась бы история России, осуществись этот план. Первые архиепископы в Новороссии были из Греции. И постепенно у меня созрело желание отразить, понять эти гигантские новшества, связанные с Ушаковым: Черноморский флот, Новороссия, затем и это российское Океаническое мышление.

Но, Игорь, о подвигах Ушакова мы говорили в прошлых беседах. А о самых главных итогах его жизни надо сказать следующее. Что пришло с Ушаковым? 1) Океаническое мышление. Важны не только его победы в Черном и Средиземном морях, важно то, русский флот под его руководством уверенно выходил в Атлантику. Россия стала в ряд с великими морскими нациями: англичанами, голландцами. 2) Поверх всех сословных различий, на флоте утверждалась идея «Братства во Христе». Офицеры-дворяне, а матросы – бывшие крепостные, в одном ратном деле и в единой молитве, были именно «братьями во Христе». 3) Создана Республика на Ионических островах. Это был отдан наш исторический долг Византии-Греции. Давшим нам православную веру — мы вернули государственность.

В 1995 году я подготовил материалы о высокой праведной жизни адмирала Ушакова. 43 кампании не проигрывал он, создал первое свободное греческое государство после 300 лет оттоманского ига и передал его греческому народу в благодарность за свет Христианства, пришедший на Русь из Греции-Византии. Он любил своих моряков-солдат, хотя многие из них были крепостными, они были для него братьями во Христе. Закончил жизнь при Санаксарском монастыре на Тамбовщине (ныне Мордовия), где по целым «седмицам» молился в келье. Он раздал свои богатства солдатам и инвалидам 1812 года, отставным морякам, вдовам, сиротам, в общем, как говорили тогда, «сирым, бедным и убогим»…

Патриарх ответил мне, что это будет великое событие, если наш Флот получит такого небесного покровителя. Но все будет решать Каноническая комиссия, Патриархат, Синод и высшее церковноначалие. Мы с нетерпением ждали... И вот 5 августа 2001 года в Санаксарском монастыре митрополит Кирилл, будущий Патриарх, что тоже промыслительно, провел Прославление.

Недавно была передача Вяземского «Умники и умницы», и в вопросах об Ушакове меня приятно поразило, что он для наших детей — не что-то далекое, в темных глубинах прошлого, а вот свой, рядом, святой покровитель нынешнего российского флота.

|

Комментариев: |