|

Виртуальный мир потеснил реальный. Новая эпоха энергично расчищает себе путь, решительно избавляется от советского наследия. Кому под силу связать новое и старое, прошлое и будущее, восстановить связь времен?

Сегодня кому-то уже скучно и читать, и слышать про Великую Отечественную войну. Я понимаю современных служителей муз, которые, касаясь этой святой темы, бросаются вдруг рассказывать про штрафбаты, разведчиков, НКВД, культ личности, любовь среди смерти, пытаются лихо или натужно шутить. Хочется расшевелить читателя и зрителя, увлечь или развлечь его. А война улетела. Нет, скорее она уходит, тяжело ступая изношенными кирзачами, по растекающейся грязи, шурша плащ-палаткой, оглядываясь усталым, укоризненным взглядом. За вымыслами, домыслами и поисками «нового языка» Великую Победу постепенно лишают сути, вынимают стержень, убивают душу. Война растворяется в серной кислоте времени.

Я родился ровно в середине века, через пять лет после Победы. Мы жили в Белоруссии, где пронесшийся смерч, не просто напоминал о себе, он пронизывал все вокруг, пульсировал в мыслях, воспоминаниях, разговорах людей. Еще долго кровоточили, не зарубцовывались телесные и душевные раны. Рос я в среде фронтовиков, партизан Великой Отечественной, еще молодых, полных сил, жестких, прямых в суждениях и оценках, с их шумными застольями, шутками, ссорами, не всегда героическими рассказами про пережитое, забористыми байками, бодрыми песнями, зовущими в бой и высекавшими у крепких мужиков слезу. Уроки истории у нас продолжались дома в разговорах с близкими, на многочисленных школьных мероприятиях, куда обязательно приглашались ветераны. Тогда эти люди были полны сил, впечатления их были свежи и мы их видели совсем не такими, какими увидели их уже наши внуки – дряхлыми, седыми, затрапезно одетыми и чудаковатыми на вид. Тогда мы их слушали и мечтали быть похожими на них.

Мы не застали войну, но наши родители побывали в аду, достаточно хлебнули горя, знали истинную цену Победы. Мой отец, лейтенант-пехотинец, в составе 30 армии Калининского фронта прошел Ржев. Когда заходил разговор об этом участке боевых действий в среде фронтовиков, они суровели, сочувственно кивали и говорили протяжное «Да-а-а…». Этому я был не раз свидетелем. В ходе Ржевско-Сычевской наступательной операции в августе 1942 года их 653 полк, 220 стрелковой дивизии, прорвав линию обороны противника, совершил рейд по вражескому тылу. Был приказ: «Стоять насмерть!». Когда им позволили отойти, выход к своим захлопнулся. Попытки помочь извне, ни к чему не привели. Они оказались в окружении. После тяжелого ранения комбата Утигена Саймаханова отец взял командование 1-м стрелковым батальоном на себя. Тогда же, нарушая Устав ВКП(б), его, вместе с другими кандидатами, в том числе и погибшими, досрочно приняли в партию. Они держались до последнего, сделали все, что могли. В результате жесточайших боев, их полк перестал существовать, но поставленную перед ними задачу они выполнили. Мы не застали войну, но наши родители побывали в аду, достаточно хлебнули горя, знали истинную цену Победы. Мой отец, лейтенант-пехотинец, в составе 30 армии Калининского фронта прошел Ржев. Когда заходил разговор об этом участке боевых действий в среде фронтовиков, они суровели, сочувственно кивали и говорили протяжное «Да-а-а…». Этому я был не раз свидетелем. В ходе Ржевско-Сычевской наступательной операции в августе 1942 года их 653 полк, 220 стрелковой дивизии, прорвав линию обороны противника, совершил рейд по вражескому тылу. Был приказ: «Стоять насмерть!». Когда им позволили отойти, выход к своим захлопнулся. Попытки помочь извне, ни к чему не привели. Они оказались в окружении. После тяжелого ранения комбата Утигена Саймаханова отец взял командование 1-м стрелковым батальоном на себя. Тогда же, нарушая Устав ВКП(б), его, вместе с другими кандидатами, в том числе и погибшими, досрочно приняли в партию. Они держались до последнего, сделали все, что могли. В результате жесточайших боев, их полк перестал существовать, но поставленную перед ними задачу они выполнили.

Потери с нашей стороны на Ржевском плацдарме составили свыше двух миллионов человек, безвозвратные почти миллион. Это официально. Неофициально эти подсчеты удваиваются и утраиваются. Немцы до сих пор скрывают свои потери. Такая немецкая сдержанность, даже стеснительность, понятны: очевидно, цифры эти просто ошеломляющие.

Что же собой представляло на самом деле противостояние под Ржевом? Ржевская битва - это не схватка за отдельный населенный пункт, как многим до сих пор кажется. Это не бои местного значения, не просто ряд отдельных кровопролитных сражений. После неудачи под Москвой в декабре 1941 года, ошарашенные и разъяренные неудачным ходом блицкрига, фашисты отошли от столицы, закрепившись на ее ближних подступах. Они жаждали реванша. Уже с января-февраля 1942 года близлежащие города Ржев, Вязьма, Сычевка, Гжатск, Зубцов, Белый стали крупными немецкими опорными пунктами. В линии фронта образовался Ржевско-Вяземский выступ, названный по именам городов, обозначивших его крайние точки. Отсюда по прямой до Москвы около 150 км. Ближе всего на северо-восточном острие стоял Ржев, откуда немцы в любой момент были готовы совершить повторный смертельный прыжок. К середине 1942 года выступ был превращен в мощный, хорошо организованный и укрепленный плацдарм. Немцы обустраивались здесь всерьез и надолго.

На этой огромной, занятой врагом территории, берут начало главные реки восточных славян Волга, Днепр и Западная Двина, реки, объединяющие геополитическое пространство трех народов - России, Белоруссии и Украины. Гитлер вонзил свой меч в самое сердце православно-славянской цивилизации и держался за этот кусок земли с непонятным для многих военных специалистов упрямством, даже во вред общей стратегии. Удержание этого плацдарма приобретало сакральное значение. Победить или умереть. Здесь сражалась элита германских войск, исключительно отборные, дисциплинированные, вышколенные немецкие части, никаких румын и итальянцев. Лучшие должны были промаршировать по Красной площади на предполагавшемся параде. Борьба за счастье своей Родины у немцев заключалась в убийстве нашей Родины. Мы победили. Наша правда оказалась выше. Ее поддержало Небо.

Пронзительное поэтическое откровение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом…» будто про отца и его однополчан. Он попал в число безвозвратных потерь. Было ему тогда 18 лет. Только умереть оказалось не суждено. Прошел семь кругов ада в фашистском плену, сначала в белорусском Молодечно – Шталаге № 342 – одном из самых крупных и страшных, созданных на белорусской земле. Несколько раз пытался бежать, участвовал в подполье. После провала и пыток был помещен в камеру смертников, но расстрел заменили отправкой в Германию, на шахты, в город Эссен. Здесь втроем совершили побег. С ними был француз, участник Сопротивления, который и вывел в знакомые места на границе с Францией. В Пфальцских горах, с оружием в руках они встретили войска союзников. В американской зоне оккупации после первой проверки отец вместе со своим русским товарищем был включен в полк по репатриации, входивший в состав Группы советских войск в Германии. Затем перед отправкой на Родину фильтрационная проверка в германском Виттенберге, а позже еще одна в башкирском городе Алкино. Был восстановлен в воинском звании, готовился в составе, формирующейся 12 дивизии, к отправке на Дальний Восток. Но война с самураями быстро закончилась и его демобилизовали.

В России в муках создается новый единый учебник истории. Будет ли там упоминание о Ржевской битве? Наши школьники очень хорошо, назубок, все знают про Архипелаг ГУЛАГ, но до сих пор очень смутно про Ржев. Битву, которая по своему накалу, доблести, трагедийности, а главное результату, стоящую в ряду величайших битв мировой истории – во времена «лакировки действительности» засекретили, задвинули в пыльный угол. Потом, в период «очернительства», стали жалеть, превращая богатырей в жалких, достойных лишь оплакивания жертв. Ржев не укладывается в привычные схемы, стандартные подходы. В историографии нет такого понятия как Ржевская битва. А ведь противостояние под Ржевом было самым длительным в истории Второй мировой войны. Целых 17 месяцев! Здесь не только не позволили фашистам совершить повторный прыжок на Москву, но и оттянули их силы, предназначенные для отправки под Сталинград. Без сверхнапряжения на Ржевском плацдарме не было бы «коренного поворота» в войне. Это утверждают многие авторитетные военные историки и специалисты.

Всю жизнь отец пытался понять, что же с ним произошло в августе 1942 года. Во имя чего хлебнул лиха. Сегодня Ржевское противостояние разглядели на Западе, в США, увидели скрытые в нем энергии, направили специалистов и средства, понимая, что это может стать величайшим вдохновляющим примером, гордостью, источником силы, а может и ядерным зарядом под нашу Победу. Это как посмотреть, и как показать.

В тот раз я приехал из Москвы в белорусский Борисов, чтобы поздравить родителей с очередным Днем Победы. Шел 2001 год. Начало новой эры. Домой я всегда привозил московские газеты, книжные новинки, мемуары – отец ждал это больше всякого рода гастрономических деликатесов. Он – ученый, литературовед, доцент Белгосуниверситета, его имя отмечено в Белорусской Энциклопедии, чем я очень гордился и горжусь. Когда сошло возбуждение и радость первых минут встречи, когда я раздал подарки, и мама хлопотала на кухне, отец, удобно устроившись в кресле, взялся разбирать сумку с книгами В дорогу я всегда прихватывал еще и текущие рукописи. На этот раз среди книг и бумаг в сумке оказались и сочинения моих второкурсников из Университета.

Последние два года я крутился на двух работах: исправно разрывался на две половины – редакцию газпромовского журнала «Фактор», который редактировал, и коммерческий Университет, куда меня пригласили преподавать и заведовать кафедрой. Благо это была кафедра журналистики, поэтому мои две работы не противоречили, а в чем-то и дополняли друг друга.

Со студентами мне было легко. Я смотрел на них, как на будущих коллег, искренне хотел хоть чем-то помочь – я не забыл время второй половины шестидесятых годов, когда сам заканчивал журфак, был до краев наполнен мечтами, надеждами и по уши влюблен в однокурсницу. На меня же мои нынешние воспитанники смотрели не только, как на наставника, кафедрального начальника, но и как на действующего главного редактора. Одним словом, мы взаимно уважали друг друга.

Накануне Дня Победы на практических занятиях по журналистскому мастерству предложил будущим коллегам письменно высказаться на тему «Ветераны Великой Отечественной: как я их вижу. Современный взгляд». Пообещал, что лучшие работы опубликуем в нашем журнале. Это был сильный стимул. Я просил писать искренне и от души. Хотел, чего греха таить, сделать подарок отцу: вместе с книжными новинками привезти и, так сказать, живой взгляд потомков на их Победу. Перед отъездом я сунул в сумку несколько наиболее интересных, как мне казалось, работ. Но надо же было случиться, что пока я отсутствовал, занимаясь на улице машиной, отец из тоненькой пачки выбрал именно ту, что вообще не стоило привозить в Борисов. Как она сюда попала, я и сам не мог понять – ведь еще в Москве отложил этот текст, как требующий отдельного разговора. Вот фрагмент сочинения. Орфография, и стиль автора сохранены.

Ветераны Великой Отечественной: как я их вижу. Современный взгляд

«Будто с другой планеты прилетели к нам упертые старики с ветеранскими значками на пизджаках. Они какая-то ошибка природы. Их упертость вызывает недоумение – как это можно в черное сталинское время, когда страна была превращена в ГУЛАГ, кидаться под танки, на пулеметы, идти на смерть и все это с криком «За Родину, за Сталина!». Все они сморщенные от времени, пронафталиненные, кажутся фанатиками, одураченными совками, инопланетянами, не понимающими, что им говорят. Они одним своим видом и речами искажают историю. Их время кровавое, лживое и позорное. А мой восьмидесятипятилетний дед не согласен. Он упорствует, злится, а мне это неприятно. Ведь все уже знают, что СССР был агрессором и угрозой всему миру. Иосиф Сталин ничем не отличался от Адольфа Гитлера. На войну людей гнал страх перед репрессиями. Немцев победили благодаря территории, морозам и морю крови. Командиры – сплошной отстой. С поля боя не давали разбежаться загранотряды. Победу нам на блюдечке принесли союзники. Их и надо славить!..».

И далее, в таком же духе. Студент относился к числу подающих надежды. Главное, что в нем присутствовала тяга к письму, самовыражению на бумаге, то исходное, обязательное качество, которое еще именуют призванием, иногда графоманией, но без которого невозможно литературное творчество. На курсе у него был имидж человека с неординарным мышлением, и он его всячески поддерживал. Невысокий, с резкими чертами лица, живыми глазами и большим ртом, в вечном свитере, обтягивающем костлявые худые плечи, он, в отличие от некоторых своих однокурсников, мечтал не только об университетских корочках и как бы откосить от армии, но и о профессии, большой журналистике. Он уже сотрудничал с «Московским комсомольцем». Правда, не в первый раз делал ошибку в слове пиджак, писал «пизджак», и это не было оригинальничание «тонкого стилиста», как я сначала подумал, а искреннее филологическое заблуждение. Но грамотность и стиль дело наживное, для того человек и пришел учиться. Его сочинение я успел просмотреть еще до своей поездки и имел с автором неприятный разговор накоротке. Он сам подскочил ко мне в длинном и полутемном коридоре второго этажа. Ему не терпелось услышать оценки. Мы отошли к окну, пропуская энергичных и громкоголосых молодых людей, спешащих на лекции.

- Зачем деда оскорбляешь? – без лишних вступлений спросил я.

- Прикольно, - ответил он, весело сверкнув глазами.

- В чем прикол? – я был непривычно для него строг.

- Я написал не как другие… Я писал правду. Ведь все сопли жуют, я знаю. Вы сами просили писать от души…

- В чем же, правда?

В моем тоне он почувствовал что-то колючее, неприятное для себя, улыбка сошла с его лица, взгляд стал острым, с вызовом.

- А Сталин!? А ГУЛАГ!? Эпоха зла… Люди всего боялись… Заградотряды. Репрессии…

- Откуда знаешь про «эпоху зла»? – я изо всех сил старался, чтобы мой голос был ровным и академически сухим,

- Много читаю, - он приподнял свои костлявые плечи.

Я вовремя вспомнил, что я преподаватель и передо мной еще не совсем коллега.

- Ты читатель? Начитаешься, а потом пишешь? Иногда лучше сопли жевать, но свои собственные, чем глотать чужие, а потом их тиражировать. В своем сочинении ты не оригинален. Твои приколы второй свежести. С дедом бы своим поговорил. Пока он жив.

Мой подающий надежды студент нахмурил брови. Его взгляд из нагловато-усмешливого стал напряженным:

- С ним поговоришь… Ему что-то скажешь, начинает кричать, руками махать. А потом плачет.

- А ты попробуй. Сумей выслушать. Найди к деду подход… Это и будет твой эксклюзив.

Мне ничего не оставалось, как дать на прощание этот дежурный совет. Логического завершения диалог не получил. Все зависло. Разговор оказался неурочным и для него, и для меня. В душе остался неприятный осадок. Его я и тянул за собой на День Победы в Борисов.

Когда я зашел в зал, отец, уже прочитав опус, встретил меня льдисто заголубевшим взглядом. Когда я зашел в зал, отец, уже прочитав опус, встретил меня льдисто заголубевшим взглядом.

- Что это?

- Студент мой поупражнялся. Балбес, он и есть балбес, - небрежно отмахнулся я, мысленно укоряя себя за недосмотр. – Не обращай внимания.

- Студента чем напихали, тем он и пахнет, - отец сунул листки обратно в сумку, слегка смяв их. – Он плывет по течению, плюет по ветру. Речь не о нем, а о тебе.

- В каком смысле? – не понял я.

- Чтобы мозги детям перевернуть, специалисты у вас в Москве нашлись. Навалом. Предали наше время, а заодно и нас. Память об эпохе предали.

- А я здесь при чем!?

Неожиданный отцовский упрек всерьез обидел меня.

- А ты сам писать не разучился? Или только командуешь, редактируешь и учишь непонятно чему?

Отцу под восемьдесят, но он снова был прежний. Гневался. Воспитывал. Я знал, что у него скачет давление, он все хуже слышит, начинают отказывать ноги, но дух его нисколько не состарился, и в выражениях он по-прежнему не стеснялся, особенно, когда его что-то сильно задевало. Однако в тот момент пафос отца показался мне не к месту и вызвал досаду. Я вырвался из Москвы и жил уже другими ощущениями и заботами. Не стал возражать, надеясь, что болезненный разговор, по крайней мере, будет отложен, но отец упорно продолжил:

- Беда в том, что прошлое оторвалось. Локомотив истории гудит, несется, а состав весь сзади, бесполезный и неинтересный. Мы кажемся правнукам выжившими из ума маразматиками, в лучшем случае чудаками. Твой студент об этом и пишет. Наш опыт не учит и не вдохновляет. Между нами пропасть. Мы говорим на разных языках. У нас были иные этика, общественные нормы, идеология, условия жизни, даже мечты. На нас, стариков, смотрят как на динозавров. И связать эпохи можете только вы, ваше поколение!

- И как это ты видишь, – пожал я плечами. – Эпохи не веревка…

- Вы помните нас молодыми… Советский период для вас не только перестройка с речами Горбачева и Ельциным на танке. У вас глаза шире открыты на сталинский период, чем у нас самих, а мозги не так загажены «новым мышлением», как у внуков и правнуков. Вы нас можете соединить. И в вас на генетическом уровне живет война. Она живет в твоей Наташе. Отец ее, Григорий Адамович прошел фронт, был тяжело ранен, на всю жизнь остался инвалидом. Мария Артемовна, сваха, девчонкой, пережила здесь, в Белоруссии, оккупацию, хлебнула горя, как и твоя мама в Харькове. Вы последние дееспособные хранители памяти о советском прошлом. Вы, только вы, можете соединить и поколения и эпохи! Жаль время уходит…

Я вдруг почувствовал, что к этому разговору отец готовился давно, и сочинение стало лишь поводом начать его. Он в упор смотрел на меня.

- Допустим, писать не разучился, - я постарался окрепнуть голосом, невольно вспомнив свой недавний призыв к злосчастному студенту, нарушившему мое безоблачное существование на отдыхе в Борисове. - Только кому сегодня наша память о советском прошлом нужна!? Всем на нее начхать! Люди замотаны, во всем разочарованы. Восторги от яркости взрыва, от которого развалился Советский Союз, прошли. Никто никому не верит. В обществе не осталось ни авторитетов, ни учителей, ни идеалов. Нет уже эйфории и убежденности в своей правде даже у богатых. Тоска и неуверенность в себе и завтрашнем дне у бедных. Ощущение одиночества становится всеобъемлющим. Но назад никто не хочет. Люди идут вперед и только вперед. Такая картина маслом. Вы когда-то тоже шли вперед.

Мой напор не сбил с мысли отца. Глаза его не потухли.

- Вперед в капитализм!? Вы скачете вперед, а все нажитое падает, как с мчащейся по ухабам дырявой телеги. Доскакали, а там пустота. Капитализму давно пришел конец. Каждая система рождается, развивается, живет полной грудью, чахнет и умирает. Это диалектика. На пороге стоит новая историческая формация. Советская эпоха подарила бесценные социальные открытия в рамках не только одного века, но и всей человеческой истории. Советский мир ушел. Его не оценили современники. Но этот мир может оказать помощь в будущем. За нашим опытом побегут. И уже побежали. Не у нас. И не для того, чтобы вернуться в сороковые или семидесятые, а для того, чтобы в будущем не опростоволоситься. Только пользоваться выстраданным предками опытом будет не твой студент. Его удел ждать, куда, его как барана, приведут на веревочке. Уже ведут…

По телевизору, в новостях показывали, как бодро маршируют «лесные братья» в Прибалтике и бандеровцы в Львове. До гражданской войны на Украине было еще далеко. Отец кивнул на экран.

- Это будущее!? Такого будущего хочет твой студент? Он презирает нас, стариков, наше время, но мне жаль этого пацана. Они в мире остаются одни, без традиций, без опыта и поддержки предков. Их души обворовали, идеалы свели к деньгам, жизнь заполнили чужой музыкой, чужими героями, чужой экономикой и товаром, чужими традициями, выдуманной историей. Ты часто говоришь о современных проблемах и страданиях, о разрыве всех связей, об одиночестве, о вопросах, которые вас мучают. Но этими же вопросами и мы мучились, искали ответы. И находили!

Отец помолчал и сказал, в упор, посмотрев на меня:

- У каждого человека своя миссия на земле. Ты задумывался о своей? Для чего-то тебе судьба позволила многое увидеть, дала призвание. Был собкором по Белоруссии, а потом членом редколлегии «Комсомольской правды», еще той, с тиражом в 25 миллионов, обозревателем главной советской «Правды», прошел кучу уважаемых московских изданий. В конце концов, ты кандидат исторических наук и член Союза писателей России! Твое дело писать.

Я хотел пошутить, вспомнив анекдот с мудрым советом: «если можешь, не пиши», но осекся. В глазах отца было такое, что остановило меня, не дало обернуть наш разговор в шутку. Во мне что-то замкнуло.

- Тогда ты мне помоги! – решительно сказал я. – Своди в свое прошлое, открой мне глаза. Проведи по кругам своей судьбы, рая и ада нашей истории. Вдвоем шагать во все века веселей. Без провожатого в нашем прошлом можно все ноги поломать… Только…

- Что только? – откликнулся отец.

- Вдруг мы увидим злых демонов вместо добра и ангелов. Банкротов, а не победителей и разочарование станет нашей добычей. Не слишком ли рискованный поход? В поисках истины можем потерять и то, что имеем, во что верили, на что опираемся в душе, оглядываясь назад. Самообман, иллюзия, хоть и хлипкая опора, но на нашу жизнь хватило бы.

- Истина стоит того, – усмехнулся отец. - Зато уже точно будешь знать, как разговаривать и чему учить своего натолканного вонючим, чужим фаршем студента в его «пизджаке».

Так начались наши диалоги с отцом. Теперь домой я не приезжал без диктофона. Среди бесконечных домашних хлопот мы находили время, чтобы уединиться и серьезно поговорить. Мы спорили. Это был диалог двух поколений. Нередко я включал диктофон и во время застолий, и здесь уже на пленке остался голос не только отца, но и мамы, наших добрых друзей и соседей. Снова и снова я убеждался, что жизнь, судьба каждого, абсолютно каждого человека ярче и увлекательней любого сочиненного романа, а суждения о прошлой, нынешней и будущей жизни рядовых, на вид самых обыкновенных людей, провидчески глубоки и несут в себе истину, которую ищут и не могут найти записные мудрецы. Работая в печати, я всю жизнь мчался куда-то за тридевять земель в поисках героев и ярких судеб, в упор не замечая клад совсем рядом. Крепко сидело в сознании представление, что свидетельствовать, высказывать свою личную точку зрения, давать публично оценки эпохе, историческому процессу могут только светочи и пророки, кем-то отобранные и назначенные. А брать в свидетели близких людей, или высказываться самому – это для профессионала плохой тон и, вообще, недопустимо.

И все же сомнения время от времени накатывали на меня: кому это все надо?

Отец разрушал мои сомнения:

- А кто прочитает, не твой вопрос. Как, когда и где слово отзовется, решают в других, небесных инстанциях. Молодое поколение видит нашу эпоху все больше глазами диссидентов, мстителей, своих и западных антисоветчиков. Эти авторы активны, эмоциональны и плодовиты. Другие свидетельства пока не нужны, но завтра остро понадобятся. Летописи стали важнее беллетристики. Морок пройдет, наступит время не разрушать, а строить.

Отец преподал мне еще один урок и сделал бесценный подарок. Он не пожалел времени, сил, хотя и того и другого очень и очень не хватало, и по моей настоятельной просьбе еще в годы горбачевской перестройки написал воспоминания. Попытался предложить рукопись в издательство, но наткнулся на жесткий ответ: «Это сейчас не актуально…» Отец не учитывал злобу дня и конъюнктуру книжного рынка. Я сказал ему об этом. Но отец не стал ничего переделывать и обивать пороги редакций. Назвал свои воспоминания просто: «Жил, как умел» и подарил мне. Он не смотрел на рукопись, как на бесполезный труд, верил, что свидетельства его будут интересны и полезны не только мне, но внукам и правнукам. Я же переплел два машинописных экземпляра рукописи, сделал твердую обложку и поставил в шкаф, ожидая пока подрастут дети. Та, памятная поездка домой, в Борисов, разбудила меня.

Новая эпоха в непробиваемых латах из суперсовременных материалов, с электронным мечом решительно и бескомпромиссно наступает на допотопный чапаевский «максим», прокопченную и заскорузлую «сорокапятку», на комсомольца-лейтенанта со звездочкой в пилотке и серым от свалившихся испытаний, ран, недосыпа и голода лицом. А ведь этот лейтенант мой отец! Он целиком из прошлого. Новая эпоха не слишком с ним и его поколением церемонится. Она расчищает себе путь в туманное будущее, отторгнув, знакомый мне не понаслышке, советский мир. И все это надо принять как данность? Новая эпоха в непробиваемых латах из суперсовременных материалов, с электронным мечом решительно и бескомпромиссно наступает на допотопный чапаевский «максим», прокопченную и заскорузлую «сорокапятку», на комсомольца-лейтенанта со звездочкой в пилотке и серым от свалившихся испытаний, ран, недосыпа и голода лицом. А ведь этот лейтенант мой отец! Он целиком из прошлого. Новая эпоха не слишком с ним и его поколением церемонится. Она расчищает себе путь в туманное будущее, отторгнув, знакомый мне не понаслышке, советский мир. И все это надо принять как данность?

На Украине телеэкран сумел за каких-то полтора десятка лет из Степана Бандеры вылепить национального героя, а из миллионов людей его почитателей и последователей. Зловещее превращение.

Воспоминания отца и наши с ним диалоги стали фундаментом, компасом, путеводной звездой на моем пути в прошлое. Второе десятилетие этот труд не отпускает меня, заставляет накапливать материал, делать бесчисленные заметки, слушать и читать, сидеть в «Интернете», сопоставлять мнения. Я ищу истину. Но сомнения преследуют меня: не пустая ли это трата времени и сил? Когда становится совсем уж тоскливо и невмоготу, и руки опускаются, я вспоминаю слова отца, что только мы, родившиеся ближе к середине прошлого века, способны соединить и эпохи, и поколения, что это мы принимаем эстафету у наших учителей и старших товарищей, являемся последними дееспособными хранителями памяти о советском прошлом.

Отец рассуждал:

- Задумывался ли ты, в чем смысл существования и предназначение современных литераторов, вообще творцов? В чем смысл их призвания и их место в длинной линии жизни? Неужели это только игра в слова, наслаждение отпущенным сверху даром? Наше поколение видело этот смысл и сумело победить в самой страшной войне. Двигала, в том числе, идея светлого будущего, вселенской справедливости и правды. Эту идею новая эпоха вместе с развалом СССР решительно загасила. Загасила любую идею, кроме материальной, лишив литературно одаренных людей, по большому счету, не только средств к существованию, но и великого смысла своего писательского труда. Сегодня все меряется деньгами и успехом. Но ведь есть еще призвание и долг! ВеликийДанте свою «Божественную комедию» писал 14 лет, но не увидел ее напечатанной. К широкому читателю этот поэтический и философский шедевр дошел только через два столетия и живет до сих пор. Автору не удалось, что говорится, попользоваться результатами своего труда. Но труд этот остался на века. У одаренного человека кроме сиюминутного успеха есть еще и миссия. Истинный талант это не только подарок, но и крест.

Отца уже нет в этом мире. Но наш диалог продолжается. И когда я оказываюсь в тупике, я обращаюсь к нему, и он приходит, позволяя увидеть и понять то, что я не смог бы без его помощи. Не раз он сдергивал повязку с моих глаз, и наступало удивительное просветление. Я ощущаю его присутствие. Мистика, самовнушение, религиозный дурман, как когда-то выражались, или нисхождение Святого Духа – не знаю, как это назвать. Как-то довелось прочитать, что великий мудрец Гете пришел в старости к выводу, что подлинной, единственной и глубочайшей темой истории мира и человечества остается конфликт между неверием и верой. Другими словами главное сомнение человечества: есть ли Бог? Я верю в помощь родителей, предков, в незримую связь с недоступным внизу, на земле, миром.

От редакции. До сих пор Ржевская битва вызывает споры, что это было: грандиозный провал Красной Армии или ярчайший пример мужества, стойкости солдат и военного искусства полководцев. На этот вопрос отвечает документальная повесть Виталия Синенко «Я не убит подо Ржевом… Загадки самой кровопролитной битвы Второй мировой войны». Она публикуется в четвертом номере белорусско-российского литературно-художественного журнала Союза писателей Союзного государства «Белая вежа».

На снимках: 1. Георгий Синенко. Январь 1942 года. Катта-Курган. Гомельское военно-пехотное училище. Перед отправкой на Калининский фронт..

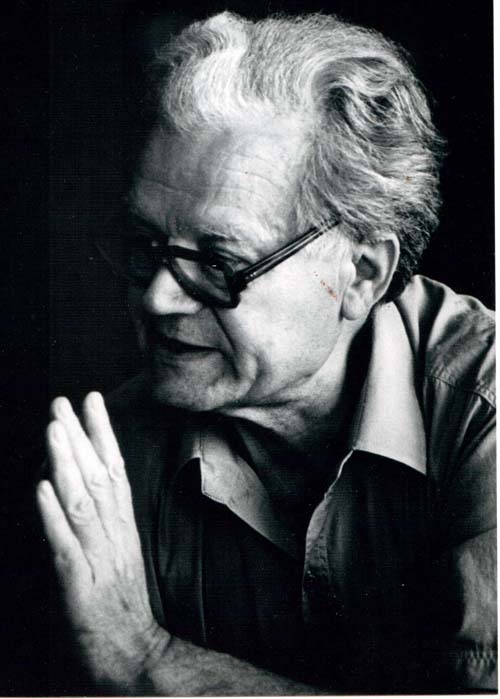

2. Синенко Георгий Дмитриевич. 1988 год. На лекции в Белгосуниверситете.

3. Синенко Виталий Георгиевич. |

|