«Одна за всех – из всех...»

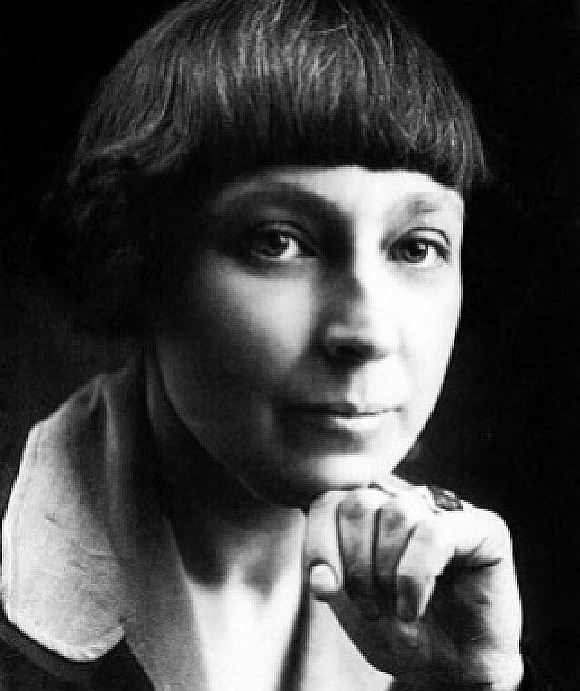

К 125-летию Марины Цветаевой

«Одна за всех – из всех – противу всех!» – формула, отражающая и объясняющая многое в жизни и творчестве Марины Цветаевой. Недаром так, несколько изменив, назвали издатели один из удачных, на мой взгляд, сборник произведений Цветаевой [1].

«Одна за всех – из всех – противу всех!» – формула, отражающая и объясняющая многое в жизни и творчестве Марины Цветаевой. Недаром так, несколько изменив, назвали издатели один из удачных, на мой взгляд, сборник произведений Цветаевой [1].

В стихах Роландов рог (1921) Поэт, повествуя «о своем сиротстве», надеясь на отклик, признаётся: «...усталая держаться / Сознаньем: долг и назначеньем: драться, – / Под свист глупца и мещанина смех, – / Одна за всех – из всех – противу всех...»

Осмелюсь предложить эту формулу, опустив последнее, для характеристики отношения Цветаевой к так называемому «национальному вопросу», к Родине и зарубежью, неожиданно – неожидаемо, нежелаемо, но... – актуальному сегодня.

«Неблагодарная – тема», – говорят. Соглашаюсь. И – все-таки – решаюсь...

«Я – вселенной гость...»

Неоднократно, в статьях и письмах, Марина Цветаева приводит строки:

Я – вселенной гость,

Мне – повсюду пир.

И мне дан в удел –

Весь подлунный мир!

Иногда добавляет: «И не только подлунный!»

– Гордыня? А стоит ли спешить с определениями?..

В письме к А. Бахраху М. Цветаева скажет: «...СУЩНОСТЬ, то, что вне нации, то, что над нацией, то что (ибо все пройдет!) – пребудет» [2: 558]. И в рабочей тетради запишет: «Разве есть русские (французские, немецкие, еврейские и пр.) чувства? Просторы?»; «Есть чувства временные (национальные, классовые), вне-временные (божественные: человеческие) и до-временные (стихийные). Живу вторыми и третьими»; «Национальность – тело, т.е. опять одежда» [3]. В письме к Р. Гулю: «Чувствую, вообще, отвращение ко всякому национализму вне войны…» [4: 520; здесь и ниже курсив автора – Л.В.]

Можно приводить множество высказываний, но суть их – одна: главное в человеке – душа, сердце, человечность – «сущность», независимая от национальности. Это – кредо Цветаевой.

Она порою отвергает и имя: «русский поэт». Так, напишет Р. -М. Рильке: «Для того и становишься поэтом (если им вообще можно стать, если им не являешься отродясь!), чтобы не быть французом, русским и т.д., чтобы быть – всем. Иными словами: ты – поэт, ибо не француз. Национальность – это от- и заключенность. Орфей взрывает национальность или настолько раздвигает ее пределы, что все (и бывшие, и сущие) заключаются в нее. И хороший немец – там! И – хороший русский!» [5: 66]. Утверждает: «Поэт есть бессмертный дух», «который дышит, где хочет, рождаясь в Москве или Петербурге – дышит где хочет» [6: 408].

Поэт не нуждается «в рвани валют и виз». Право поэта на весь мир – неоспоримое право. Данное Богом, людям – не оспорить. Как и – «Страсть к каждой стране, как к единственной – вот мой Интернационал. Не третий, а вечный» [7: 261].

Всем: происхождением, воспитанием, в том числе – за рубежом, знанием языков, искусства, литературы обусловлена любовь Марины Цветаевой к Италии и Германии, Швейцарии и Франции, к давно ушедшим – Древней Греции, к – рождением сына, значит, – кровно связанной – Чехии.

«Стихи к Чехии», письма к А.А. Тесковой, дневниковые записи – неоспоримые свидетельства, что чешский народ – «Народ моей любви», тем более, – в дни его трагедии. 29-30 сентября 1938 года – «Мюнхенский сговор» – соглашение между Германией, Италией, Англией и Францией, в результате – от Чехословакии отторгнута Судетская область и поделена между гитлеровской Германией, буржуазной Венгрией и панской Польшей.

Какой любовью, какой болью за преданную страну – Стихи к Чехии! –

...Жир, аферу празднуй!

Славно удалась.

Жир, Иуду чествуй!

Мы ж, в ком сердце – есть:

Есть на карте – место

Пусто – наша честь.

О, все тот же «Жир», мір подавляющий, мір искушающий, мир – лад, согласие – разрущающий, нынче – на моей земле! – торжествует: празднует, чествует! А мы – «в ком сердце – есть»?..

Марина Цветаева предупреждает:

Поделил – секирой

Пограничный шест.

Есть на теле мира

Язва: все проест.

Самые сильные из Стихов к Чехии страшат и... завораживают. Это ведь самое сердце кричит! –

…Отказываюсь быть.

В Бедламе нелюдей

Отказываюсь – жить.

С волками площадей

Отказываюсь – выть.

С акулами равнин

Отказываюсь плыть –

Вниз – по теченью спин.

Не надо мне ни дыр

Ушных, ни вещих глаз.

На твой безумный мир

Ответ один – отказ.

«Каждую народную песню, – пишет М. Цветаева, – будь то русская, немецкая, французская и пр. – я неизменно чувствую – моею» [8]. Много переводит. С немецкого, французского и на них с русского, с болгарского и польского, чешского и сербского, хорватского и испанского, грузинского и украинского, еврейского – более, чем с десятка языков!

«...Я сейчас перевожу его (за руку) на русский язык. Только так понимаю перевод». «Идя по следу поэта, заново прокладывать всю дорогу, которую прокладывал он...» [9: 375]. Укрепляя «стойкое братство», «обивающих мощно лишь природы порог».

Много переводов с украинского – песни, лирика Ивана Франка. И в бессмертных русских стихах: «біс», «за карманы твои порожние», «червонные возблещут купола», «позвякивая карбованцем», «мониста», «колыска», «тын», и: «Поклон тебе, град Божий, Киев!» рядом с: «Поклон, престольная Москва!»...

Ведь у всех дорог – «парная колея», на одном колесе – только в цирке, на потеху!

...Сталкивает их цепи,

Смешивает отрепья

Парная колея...

А если:

Нищенствуют и княжат –

Каторжные княгини,

Каторжные князья,

«УПАВШИЕ ВВЫСЬ», то –

...Вот мы и сшиблись клином.

Темен, ох, темен час...

Марина Цветаева утверждает, что мир «на согласьях строен», а «разъединен – мстит». Напоминает:

И лучшая вам честь,

Ушедшие – презреть раскол…

Да, – «Честь – безжалостнейший истец», «Власть безжалостнейшая – честь»...

Из так называемой «маленькой прозы» М. Цветаевой меня привлек ее рассказ «Китаец» (1934). Прошу прощения за обширную цитату, но она, на мой взгляд, раскрывает многое в чувствах «эмигрантки»:

«Почему я так люблю иностранцев, всех без разбору, даже подозрительных арабов и заносчивых поляков, не говоря уже о родных по крови юго-славянах, по соседству и воспитанию – немцев, по нраву и громовому р – итальянцев, не будем перечислять, – всех без разбору? Почему сердце и рот расширяются в улыбку, когда на рынке заслышу французскую речь с акцентом, верней, один акцент с привеском французской речи? Почему, если мне даже не нужно капусты, непременно, магнетически, гипнотически, беру у "метека" кочан и даже, вернувшись, второй, только чтобы еще раз услышать его чудовищное для французских ушей "мерррси", с топором рубнувшим "мадам", а иногда и просто: "До свидания, приходи опять". Почему, при худшей капусте, для меня метеков лоток непреложно – лучше? Почему рука сама, через лоток, жмет арабову, арапову и еще не знаю чью – лапу? Почему, когда на рынке ловкий "камло", сыпля словами и жестянками, превозносит французскую сардинку и поносит португальскую, я, оскорбленная, отхожу? Ведь не меня же ругали – при чем тут русские? Но ругая португальскую сардинку, меня, мою душу задели, и это она увела меня из круга туземцев более властно, чем ангел-хранитель за руку, или ажан – тоже за руку, хотя иначе.

Потому ли (так люблю иностранцев), что нам всем, чужакам, в Париже плохо? Нет, не потому. Во-первых, мне в Париже не плохо (не хуже, чем в любом месте, которого я не выбирала), во-вторых, моему рыночному другу-армянину <...> в Париже явно хорошо. Значит, дело не в плохости жизни, и любовь моя не "camaraderie de malheur" (товарищество по несчастью – фр.)

А потому что каждому из нас кто-то, любой, пусть пьяный, пусть пятилетний, может в любую минуту крикнуть "метек", а мы этого ему крикнуть – не можем. Потому что, на какой бы точке карты, кроме как на любой – нашей родины, мы бы ни стояли, мы на этой точке – и будь она целыми прериями – непрочны: нога непрочна, земля непрочна... Потому что малейшая искра – и на нас гнев обрушится, гнев, который всегда в запасе у народа, законный гнев обиды с неизменно и вопиюще неправедными разрядами. Потому что каждый из нас, пусть смутьян, пусть волк, – здесь – неизменно ягненок из крыловской басни, заведомо – виноватый в мутности ручья. Потому что из лодочки, из которой, в бурю, непременно нужно кого-нибудь выкинуть, – непременно, неповинно и, в конце концов, законно, будем выкинуты – мы. Потому что все мы, от африканца до гиперборейца, camarades не de malheur, a: de danger (товарищи не по несчастию, а по опасности – фр.) Потому что, если мы все под Богом, то на чужой земле еще и под людским гневом ходим. Гневом черни, одной – всегда, одним – всегда. Потому что стара вещь – вражда, и сильна вещь – вражда. Иностранца я люблю за то, что у него на всякий случай голова втянута в плечи, или – что то же и на тот же случай – слишком уж высоко занесена.

Не "плохо живется", а плохо может прийтись».

Но все-таки – «Страх оскорбления, а не смерти, нам всем головы втягивает, – признается М. Цветаева, – и вызов невидимому оскорбителю иным из нас головы заносит. Оскорбления, на которое в иностранцевом словаре – нет слов.

Camarades d’orgueil blessé (Товарищи по уязвленной гордости – фр.)»

Прочтите рассказ! Улыбнитесь «торгу», некоторым обстоятельствам, диалогу: « – Madame – русская? Я знаю русских, они делают все, что им приходит в голову, и не терпят, чтобы им противоречили. Правда, Madame?» – «Совершенная, – серьезно подтверждаю я, – и больше того: когда им не дают делать того, что им приходит в голову, они эту голову – теряют...»

Примите концовку – сценку взаимного одарения, и – детское: « – Мама, а насколько китайцы больше похожи на русских, чем французы"» [10].

Немало у М. Цветаевой свидетельств родственного отношения к татарскому народу, это и «Ведь и татары мы!», «Родины моей широкоскулой… / Шопоты и топоты татар», вполне понятные и в свете не лишенного справедливости и юмора: «Поскреби русского – найдешь татарина», и в свете работ Л.Н. Гумилева и его последователей. Какой человечностью, теплом овеяны страницы дневника Цветаевой, где – о любви к татарскому мальчику в Гурзуфе! – «…этого мальчика любила так и этот мальчик любил меня так, как никогда уже потом никто меня и, наверное, никто – его» [11: 182].

И совершенно напрасно некоторые татары обвиняли Марину Цветаеву в «оскорблении татарского народа» за ее слова в Колыбельной, рожденной 28 марта 1939 года –

В оны дни певала дрема

По всем селам-деревням:

– Спи, младенец! Не то злому

Псу-татарину отдам!

Ночью черной, ночью лунной –

По Тюрингии холмам:

– Спи, германец! Не то гунну

Кривоногому отдам!

Днесь – по всей стране богемской

Да по всем ее углам:

– Спи, богемец! Не то немцу.

Пану Гитлеру отдам!

Это ж надо! – выхватить два-три слова из текста стихов, игнорировав всё содержание, смысл, время написания! И – найти поддержку в лице «известного публициста Льва Овруцкого», означившего, что ему «как еврею» такой подход «кажется весьма плодотворным и многообещающим. У Пушкина нередко можно встретить "жид", "жиды". Так какое же он после этого "наше все"? Нет, далеко не все. И, может быть, не наше. А у Лермонтова: "Куда спешишь ты, жидовка младая"? Ясен подтекст: вестимо, в лавку, чтобы надувать честной христианский народ. Или Гоголь, позволивший себе в "Тарасе Бульбе" вывести жида Янкеля в самом непотребном виде. Та же Цветаева: "Жизнь это место, где жить нельзя: еврейский квартал". Выходит, не коррупционеры и бюрократы не дают россиянам жить счастливой и полнокровной жизнью, а евреи, якобы населившие целый квартал? Вот эту, с позволения сказать, классику читают наши дети. Спрашивается – доколе? Где наша хваленая межнациональная толерантность? Где прославленный пролетарский интернационализм?» [12].

Смеяться, плакать? Скорее, – первое. Но – заметьте! – явный призыв «известного публициста»: как минимум, игнорировать лучших Русских писателей.

«Правда всегда останется правдой...»

«Правда всегда останется правдой, независимо от того, приятна она или нет», – писала юная, 16-тилетняя Марина Цветаева [13: 23]. И – 39-ти лет отроду: «…мое дело на земле – правда, хотя бы против себя и от всей своей жизни» [14].

«Поэт предельной правды чувств» вправе требовать такой же правды от нас сегодня, и нам она очень нужна.

Отношение Марины Цветаевой к евреям, еврейству – самостоятельная, очень трудная тема. И в силу не одновекового «табу», в частности, неизжитого шараханья даже «от слова "еврей" в устах нееврея», взгляда на само слово, «как на звук непечатный». Это – из ответа В. Жаботинского, видного идеолога сионизма, М.А. Осоргину в 1925 году. Да, неизжитого, хотя В. Жаботинский писал, что автор статьи «Русское одиночество» «напрасно опасается, что читатели "Рассвета" (газеты, редактируемой Жаботинским – Л.В.) усмотрят в статье антисемитские тенденции», что «Слава Господу, время это прошло» [15: 163-164]. И в силу неполноты публикации наследия М. Цветаевой.

Однако мы никогда в полной мере не поймем времени и судьбы, истинной величины Марины Цветаевой, уходя от этой темы. Хочется надеяться, что такое полноценное исследование – впереди. Сегодня – только некоторые штрихи.

В 1916 году Марина Цветаева напишет четыре строфы – стихи Евреям, две первые из них:

Кто не топтал тебя – и кто не плавил,

О купина неопалимых роз!

Единственное, что на земле оставил

Незыблемого по себе Христос:

Израиль! Приближается второе

Величество твое. За все гроши

Вы кровью заплатили нам: Герои!

Предатели! – Пророки! – Торгаши!..

В «Ответе на анкету», открывающем последнее прижизненное издание Марины Цветаевой (После России, 1928, Париж), свидетельство: «Главенствующее влияние – матери (музыка, природа, стихи, Германия. Страсть к еврейству. Один против всех. Heroica)» [16]. Этой страсти не изменит, но… Позвольте об этом – чуть ниже.

Кстати, 27 мая 1928 года в Париже состоялся диспут, 29 мая в «Последних Новостях» опубликована статья С. Литовцева о русско-еврейских отношениях – «жгучем» вопросе эмиграции. В 1929 году по вопросу, своей книгой «Что нам в них не нравится…», выступил В.В. Шульгин. Немало в ней о том, чего не принимает и С.Я. Эфрон, рассказывая в письме В.Ф. Булгакову о встрече в Париже Нового Года (1926): «Собралось больше тысячи "недорезанных буржуев", пресыщенных и вяло-веселых (все больше – евреи), они не ели, а жрали икру и купались в шампанском. На эту же встречу попала группа русских рабочих в засаленных пиджаках, с мозолистымим руками и со смущенными лицами. Они сконфуженно жались к стене, не зная, что делать меж смокингами и фраками. Я был не в смокинге и не во фраке, а в своем обычном синем костюме, но сгорел от стыда…» [17]. Бог мой, до чего же – «современно»!..

Многие стихи Цветаевой, строфы Поэмы Конца (1924), Поэмы Лестницы (1926), Поэмы Воздуха (1927) свидетельствуют о глубоком знании как библейской, так и новой истории евреев, полны сочувствия. Чего стоит: «Жизнь, это место, где жить нельзя: / Ев-рейский квартал…»? Или, афористичное: «В сем христианнейшем из миров / Поэты – жиды!»

Но: «Единственное, что читаю сейчас – Библию. Какая тяжесть – Ветхий Завет! И какое освобождение – Новый!» [18: 528]. Трудно не согласиться.

«Там, где говорят: еврей, подразумевают: жид – мне собрату Генриха Гейне – не место», – писала М. Цветаева Ю. Иваску, рассказав ему об остром конфликте с «младороссами»: «Я, четко и раздельно: – "ХАМ-ЛО!" (Шепот: не понимают). Я: – "ХАМ-ЛО!" и, разорвав листовку пополам, иду к выходу. Несколько угрожающих жестов. Я: – "Не поняли? Те, кто вместо еврей говорит жид и прерывают оратора, те – хамы"» [19: 384]. Но: «…мой дядя (Д.В. Цветаев) после Варшавы был один из самых видных черносотенцев Москвы – Союз Русского народа – очень добрый человек – иначе жид не говорил. У него я, девочкой, встречала весь цвет черной сотни» [20: 614]. Заметим: «после Варшавы»! Или, в письме В.Н. Буниной, после встречи со «своей польской женской родней»: «Кстати, в полной невинности, говорят "жиды", а когда я мягко сказала, что в моем муже есть еврейская кровь – та старая бабушка: "А жиды – разные бывают". Тут и я не стала спорить» [21: 249].

Вспомним вторые стихи Евреям, 1920 года, в них несомненно М. Цветаева вспоминает Генриха Гейне:

Так бессеребренно – так бескорыстно,

Как отрок – нежен и как воздух синь,

Приветствую тебя ныне и присно

Во веки веков. – Аминь. –

Двойной вражды в крови своей поповской

И шляхетской – стираю письмена.

Приветствую тебя в Кремле московском,

Чужая, чудная весна!

Кремль почерневший! Попран! – Предан! – Продан!

Над куполами воронье кружит.

Перекрестясь – со всем простым народом

Я повторяла слово: жид.

И мне – в братоубийственном угаре –

Крест православный – Бога затемнял!

Но есть один – напрасно имя Гарри

На Генриха он променял!

Ты, гренадеров певший в русском поле,

Ты, тень Наполеонова крыла, –

И ты жидом пребудешь мне, доколе

Не просияют купола!

М. Цветаева признается: «Да и я не лучше – после всех живых евреев – Генриха Гейне – нежно люблю – насмешливо люблю...» [22: 737]. В дневнике – о «предпочтении», желании, дабы Генрих Гейне «заглушил во мне всех моих современников, он – из могилы – весь гром современности» [23]. Увы, было что заглушать.

Вспоминаю «отчаянные просьбы» Цветаевой об «иждивении», унижения. 15 ноября 1925 года она напишет Д.А. Шаховскому о попытке найти бесплатный зал для первого ее выступления в Париже: «Цейтлины (т.е. Мария Самойловна) уже отказали. – "К нам она – и нам ее поэзия – не подходят". Снять зал – 600 франков. Для меня вечер – вопрос не славы, а хлеба» [24: 28]. Об этом же – в письме С.Я. Эфрона В.Ф. Булгакову : «...резкое недоброжелательство почти всех русских и еврейских барынь, от которых в первую очередь зависит удача распространения билетов. Все эти барыни, обиженные нежеланием Марины пресмыкаться, просить и пр., отказались в чем-либо помочь нам» [25]. Но... В. Сосинский напишет 6 февраля 1926-го своей невесте А. Черновой о «большом, крупном успехе», аншлаге: «В результате – великая правда божья: все, купившие пятифранковые билеты, сидят: все Цетлины, Познеры – толкутся в проходах» [26: 52].

Здесь, наверное, стоит вспомнить и упоминаемую выше статью М.А. Осоргина («золотое сердце» – М. Цветаева). Он писал, что в эмиграции, «там, где духовный уровень выше, где углублены интересы мысли и творчества, где калибр человека крупнее, – там русский испытывает одиночество национальное; там, где близких ему по крови больше, – одиночество культурное. Эту трагедию я и обозначаю словами заголовка: русское одиночество...»«Я ни в какой мере не антисемит, но я в большой мере русский славянин… Свои, русские, мне ближе по духу, по чистоте языка и говора, по специфическим национальным достоинствам и недостаткам. Иметь их моими единомышленниками и соратниками мне ценнее, просто даже удобнее и приятнее. В многоплеменной, вовсе не русской России я умею уважать и еврея, и татарина, и поляка, – и за всеми ими признаю совершенно одинаковое со мною право на Россию, нашу общую и родную мать: но сам я из русской группы, из той духовно влиятельной группы, которая дала основной тон российской культуре».

Он видит: «русский за рубежом захирел и сдался, уступив общественные посты иноплеменной энергии». Что же, – «Еврей акклиматизируется легче… – его счастье! Зависти не испытываю, готов за него радоваться». Но, охотно уступая еврею арену общественную, признается, что «есть одна область, где "еврейское засилие" решительно бьет меня по сердцу: область благотворительности». И с болью замечает: не зная «у кого больше денег и бриллиантов: у богатых евреев или у богатых русских», убедился, что «обращаться к богатым русским – бесполезная и унизительная трата времени», в то время как «большие благотворительные организации в Париже и в Берлине лишь потому могут помогать нуждающимся русским эмигрантам, что собирают нужные суммы среди отзывчивого еврейства» [15: 162-163].

– Горько! Извечно – «бьет по сердцу»... Однако в случае с Мариной Цветаевой – далеко не всегда «срабатывает». Унижение – непосильно, да и очевидно: «Моя неудача в эмиграции – в том, что я не-эмигрант, что я по духу, т.е. по воздуху и по размаху – там, туда, оттуда» [27].

Вспоминаю: «...дружу с эсерами, – с ними НЕ душно. Не преднамеренно – с эсерами, но так почему-то выходит: широк, любит стихи, значит эсер. <…> С правыми у меня <…> – холод. Тупость, непростительнейший из грехов!» [28: 533].Среди эсеров было немало евреев, среди «правых», в отличие от сегодня, – русских монархистов, винивших евреев в разрушении России.

В эмоциональном письме П.П. Сувчинскому и Л.П.Карсавину М. Цветаева, отстаивая русскость С.Я. Эфрона, писала: «Делая С.Я. евреем вы 1) вычеркиваете мать 2) вычеркиваете рожденность в православии 3) язык, культуру, среду 4) самосознание человека и 5) ВСЕГО ЧЕЛОВЕКА.

Кровь, пролившаяся за Россию, в данном случае была русская кровь и была пролита за свое.

Делая С.Я. евреем, вы делаете его ответственным за народ, к которому он внешне – частично, внутренне же – совсем непричастен...» [29:185].

Не стоило бы, вникнув в последнюю фразу, вспомнить о роли евреев в революции, в жутчайшем «красном терроре»? И – яростное возмущение Цветаевой на условие: «вне политики», для издания А.Г. Вишняком «Земных примет», книги «страстной правды: пристрастной правды холода, голода, гнева, Года!» Она напишет: «...что я, в люльке качалась? Мне было 24-26 лет, у меня были глаза, уши, руки, ноги: и этими глазами я видела, и этими ушами я слышала, и этими руками я рубила (и записывала!), и этими ногами я с утра до вечера ходила по рынкам и по заставам, – куда только не носили!

ПОЛИТИКИ в книге нет <…> У меня младшая девочка умерла с голоду в приюте, – это тоже "политика" (приют большевистский)». И снова: «Это не политическая книга, ни секунды. Это – живая душа в мертвой петле – и все-таки живая». Да, – «Евреи встают гнусные. Такими и были»» [30: 523]. И – со страстной просьбой найти издателя, уверяя, что книга – «не черносотенная», но «глубоко-правдивая», «отвергнутая в Госиздате, она так же была бы отвергнута в издательстве Дьконовой. (Черносотенном?) В ней есть очаровательные коммунисты и безупречные белогвардейцы, первые увидят только последних, и последние – только первых» [31: 528]. Увы… Но – чревато. Бедами.

Интересна запись в августе 1921 года в рабочей тетради:

«Аля: – Марина! Я подметала и думала о евреях. Тогда – из тысяч тысяч – поверил один, теперь – Ленину и Троцкому – на тысячу вряд ли один не поверит.

– Аля! Вся Библия – погоня Бога за народом. Бог гонится, евреи убегают» [32].

И – 16 апреля 1925 года, в Страстной Четверг: «У меня с каждым евреем – тайный договор, заключаемый первым взглядом» [33].

– Договор о ненападении?..

Вспоминается В.В. Розанов:

«Посмотришь на русского человека острым глазком... Посмотрит он на тебя острым глазком...

И все понятно.

И не надо никаких слов.

Вот чего нельзя с иностранцем» [34: 199].

Да, Цветаева писала в постскриптуме письма о «еврействе» С.Я. Эфрона: «Евреев я люблю больше русских и может быть очень счастлива была бы быть замужем за евреем…» [29] Но и она же: «…мое отношение к еврейству вообще: тяготение и презрение. Мне ни один еврей даром не сходил! (NB! А ведь их – мно-ого!)» [35: 692].

Да, много. И – случаев «еврейски-буржуазного хамства», об одном из них Цветаева напишет В.Н. Буниной. О докторе, эсере, «очень богатом господине», который на предложение купить десятифранковый билет на «целый вечер моего чтения, авторского чтения двух неизданных вещей», ответил: «Цветаева ОЧЕНЬ вредит себе своими серебряными кольцами: пусть сначала продаст…» Она признается: «О, как я бы хотела читать ДАРОМ и всем подарить по серебряному кольцу. Но я, Вера, теми «кольцами» – «пускай продаст» меньше уязвлена, чем удовлетворена: формула буржуазного (боюсь еврейски-буржуазного) хамства» [36].

И – эгоизма, «нахрапистости», «безумия рационализма» и скупости, даже к ближним: бабушка «80 лет, и вся в заплатах» у евреев-эмигрантов, «немецких Ротшильдов – банкиров», «гамбургских миллионеров, если не миллиардеров» [37: 274]. У них Аля «за 150 франков в месяц обучала французскому – и всему, до мытья ушей включая – троих детей и их 80-летнюю бабушку, главную банкиршу (ее – только французскому)» [38]. Похоже, определенный «вклад» был внесен еврейским окружением дочери в разлад, тяжело переживаемый М. Цветаевой. Она не может смириться и с работой Али в качестве «помощницы помощника» зубного врача, того самого, что – о кольцах, не может удержаться от горького: «евреям льстит, что у них служит моя дочь!» [39: 182].

А если еще вспомнить, перечислить случаи горчайших разочарований в «друзьях» – евреях, которым отданы искренние, глубокие чувства, многие дни и даже – годы, несовпадений, обманов, от чего – острая боль?.. Так что, не беспочвенно ни тяготение, ни – увы – презрение.

«Нация – в плоти...»

«Страсть к еврейству», – написала Марина Цветаева.

Не стоит ли вспомнить и то, что «страсть» – никак не аналог, по Цветаевой, понятию «любовь». Юная, она воскликнет: «Нет радости в страсти!» Позднее: «каторжная страсть», и – «...не пастбище, а пустошь – / Страсть!» Утверждает: «Есть на свете три неволи: / Голод – страсть – и старость...» и: «Разочарование! Не крест / Ты – а страсть, как смерть и как разлука». В 1931-м: «...негодование – моя страсть (а есть на что!)» [40: 143].

Есть у Марины Цветаевой и определение «преступная страсть». В уникальных стихах Бузина, датированных «11 сентября 1931 – 21 мая 1935». Долго, нелегко писались... Новая жизнь их, в связи с вокальным переложением Елены Фроловой, заслуженно привлекает общее внимание. Но не всем известно, что и у нее, и в ряде сборников Цветаевой – опущены последние две, иногда, – три строфы. Вот они:

...Бузина, без ума, без ума

Я от бус твоих, бузина!

Степь – хунхузу, Кавказ – грузину,

Мне – мой куст под окном бузинный

Дайте. Вместо Дворца Искусств

Только этот бузинный куст...

Новоселы моей страны!

Из-за ягоды бузины,

Детской жажды моей багровой,

Из-за древа и из-за слова:

Бузина (по сей день – ночьми...),

Яда – всосанного очьми...

Бузина багрова, багрова!

Бузина – цельный край забрала

В лапы: детство мое у власти.

Нечто вроде преступной страсти,

Бузина, меж тобой и мной.

Я бы века болезнь – бузиной

Назвала...

Анна Саакянц, пытаясь объяснить словосочетание «преступная страсть», ничего не пишет о двух весьма информативных строфах. Может, потому и объяснение ее, по-моему, не очень четко, убедительно? Так, она пишет о последней строфе: «Поэт здесь тягается со своим временем, своим веком – больным, жестоким – и преходящим. Ведь ягоды бузины на следующее лето опять созреют, потом вновь будут казнены, залив кровью землю и оголив куст. Но та бузина будет уже другая. И Марина Ивановна, опережающая свое время, почти никем не понятая, – "шею себе сворачивала", оглядываясь назад – на канувшую в небытие родину, – ту, "где на монетах молодость моя" (профиль царя)» [41: 252-254].

Для меня – несомненно, что здесь – о яростной революционности М. Цветаевой 1905-1907 годов. В связи с чем, кстати, она с сестрой, Анастасией Цветаевой, были лишены матерью возможности распоряжаться наследством: «...а вдруг, когда вырастут, "пойдут в партию" и все отдадут на разрушение страны. Деньги кладутся с условием: неприкосновенны до 40-летия наследниц». «Так и пропали у меня 100 тысяч...», – писала М. Цветаева [42: 320-321].

«Дворец Искусств» – детище революции «на Поварской», в «литературное отделение» которого была вынуждена вступить Марина Цветаева после смерти младшей дочери Ирины (давали «дешевый паек»). Контролировалось «заведующим литературным отделом Наркомпроса» Валерием Брюсовым. Непросты отношения Цветаевой с этим поэтом.

В 1924-м, в очерке Герой труда Цветаева напишет: «Два слова еще о глубочайшем анационализме (тоже соответствие с советской властью) Брюсова. Именно об анационализме, мировоззрении, а не о безродности, русском родинно-чувствии, которого у Брюсова нет и следа». В сноске: «Безродность, безысходность, безраздельность, безмерность, безкрайность, безсрочность, безвозвратность, безоглядность – вся Россия в б е з.» И дальше: «Безроден Блок, Брюсов анационален. Сыновность или сиротство – чувствами Брюсов не жил (в крайнем случае – "эмоциями"). Любовь к своей стране он заменил любопытствованием чужим...» [43: 550]. И... – определял в те годы судьбы русской поэзии!..

В этой же, глубокой работе Марина Цветаева скажет: «Нация – в плоти, бесплотным национальный поэт быть не может (просто-поэт – да)». И – «Народная песня не отказ, а органическое совпадение, сращение, созвучие данного "я" с народным» [43: 547].

Обращение в стихах Бузина: «Новоселы моей страны! Из-за ягоды бузины...», выделение слова – не указание ли и на второй смысл слова «буза» – не «бродящий, опьяняющий напиток», а – «непорядок», «волнения»? Определение его как «яда», слова: «Бузина – цельный край забрала / В лапы: детство мое у власти» и – признание: «Нечто вроде преступной страсти, / Бузина, меж тобой и мной» – информация к размышлению? И кто же такие – эти «новосёлы»?..

Снова вспоминаю Василия Розанова:

«Как я смотрю на свое "почти революционное" увлечение 190..., нет 1897 – 1906 гг.?

– Оно было право.

Отвратительное человека начинается с самодовольства.

И тогда самодовольны были чиновники.

Потом стали революционеры. И я возненавидел их» [44: 330].

В очерке Пушкин и Пугачев (1937) М. Цветаева сформулирует: «Нет страсти к преступившему – не поэт. (Что эта страсть к преступившему при революционном строе оборачивается у поэта контр-революцией – естественно, раз сами мятежники оборачиваются – властью.)» [45: 387].

Вот это последнее – очевидно – в уникальной, актуальной «лирической сатире», поэме Крысолов (1925), печатающейся сегодня в некоторых изданиях со значительными купюрами, к сожалению. В частности, опускаются строфы, где – о «бессовестных», «нахрапистых», «обшарпанных» крысах с их: «Глав – глад», «Глав – гвалт», «главглот», «главблуд», «главхвост», «главсвист», «Наркомчерт, наркомшиш – / Весь язык занозишь!», невыговариваемым «Интернацио…» С характеристикой:

Целый мир грозятся стрескать!

– Ты им: Хам! они: Сим!

На двунадцати, дескать,

Языках говорим.

– Ясных-то

Два лишь:

Касса!

Товарищ!

Необычные крысы «посетили» благополучнейший бюргерский Гаммельн – «Предиковенный сорт!» –

– Не совсем, с лица, на крыс-то...

– Да уж крысы ли впрямь?

А их напасть – следствие несоблюденной меры. Ах, какой – на все века – Гимн Мере! –

Мера! Священный клич!

Пересмеялся – хнычь!

Перегордился – в грязь!

Да соразмерит князь

Милость свою и гнев.

Переовечил – хлев,

Перемонаршил – бунт.

Zuviel ist ungesund...(Излишество вредит – нем.).

И – актуальнейшее обращение:

…К вам, сытым и злым,

К вам, жир и нажим:

Злость сытости! Сплев

С на-крытых столов!

Но – в том-то и гвоздь! –

Есть – голода злость.

Злость тех, кто не ест:

Не есть – надоест!

Без-сильных не злобь!..

Иначе – закономерно – «Кры - синая дробь»...

Но, «завоевав» бюргерский Гаммельн, крысы: « – Лысины! / – Пасмы! / – Слыхано ль? / В красном!», перекормившись, откровенничают: « – Господа, секрет: / Отвратителен красный цвет / Мне. / – Нам всем!» И: «Обращение камерад / Устарело. Ввиду седин / Предлагаю вам господин»... / Господин гражданин... / Для... форм...» А также и: « – Заушат – прощу. / – Завтра дочку свою крещу: / Мне-то все одно, ну, а ей – / Ей – целей»...

Борис Пастернак заметил, что в Крысолове Цветаева пошла «по пути оголения поэзии и писания чистым спиртом», что: «Социальное перерожденье крыс!! – идея потрясающе простая, гениальная...», что: «Не прочти я Крысолова, я был бы спокойнее в своем компромиссном и ставшем уже естественном – пути» [46]. Рискну повторить, что и в нашем очередном разрушении «до основанья» нельзя не видеть результата «социального перерождения крыс».

Сегодня о Крысолове Марины Цветаевой написано немало. Ссылки на работы Инессы Малинкович, Светланы Ельницкой, Ефима Эткинда, Эмилии Обуховой, Юлии Подлубновой, Мины Полянской, Вадима Перельмутера, Дмитрия Быкова и др. чрезвычайно перегрузили бы статью, да и увели бы меня далеко... Погожу, не сейчас...

Сейчас лишь замечу, что поэма, посвященная Г. Гейне, чрезвычайно важна и настоятельно требует пера серьезного русского критика. Неплохо бы и не забыть «Романс Крысолова» Иосифа Бродского, его «СВЕТЛЫЙ ХОР ВОЗВРАТИВШИХСЯ КРЫС» со словами: «СЧАСТЛИВОЕ ПЕНИЕ КРЫС / как всегда над Россией звенит!»

Не просты строфы, пожалуй, самой сложной поэмы Цветаевой, Поэмы Воздуха (1927):

...Еврея с цитрою

Взрыд: ужель оглох?

Что-то нужно выправить:

Либо ты на вздох

Сдайся, на всесущие

Все, – страшась прошу –

Либо – и отпущена:

Больше не дышу.

Времечко осадное,

То, сыпняк в Москве!

Кончено. Отстрадано

В каменном мешке

Легкого!

Исследуйте

Слизь! Сняты врата

Воздуха. Оседлости

Прорвана черта.

Сдаться на «всесущие все» права евреев просит Цветаева, упоминая пресловутую «черту оседлости»?

Вспоминаю Ф.М. Достоевского: сопоставление им требований «свободного выбора места жительства» для евреев и крепостной зависимости, которой евреи не знали, стеснения «полной свободы выбора места жительства и для русского простолюдина»; его – об уважительном отношении русских к евреям, к особенностям их молений. «И что же, – пишет Достоевский, – вот эти-то евреи чуждались во многом русских, не хотели есть с ними, смотрели чуть не свысока (и это где же? в остроге!) и вообше выражали гадливость и брезгливость к русскому, к "коренному" народу».

Ох, не случайно «иногда входила в голову фантазия: ну что, если б это не евреев было в России три миллиона, а русских; а евреев было бы 80 миллионов – ну, во что обратились бы у них русские и как бы они их третировали? Дали бы они им сравняться с собою в правах? Дали бы им молиться среди них свободно? Не обратили ли прямо в рабов? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсем? Не избили бы дотла, до окончательного истребления, как делывали они с чужими народностями в старину, в древнюю свою историю? Нет-с, уверяю вас, что в русском народе нет предвзятой ненависти к еврею, а есть, может быть, несимпатия к нему, особенно по местам...» Но: «происходит это вовсе не оттого, что он еврей, не из племенной, не из религиозной какой-нибудь ненависти, а происходит это от иных причин, в которых виноват уже не коренной народ, а сам еврей» [47: 448, 449]. И признает: «...все, что требует гуманность и справедливость, все, что требует человечность и христианский закон, – все это должно быть сделано и для евреев». Но если они останутся «во всеоружии своего строя и своей особности, своего племенного и религиозного отъединения», то – не получат ли «нечто большее, нечто лишнее, нечто верховное против самого коренного даже населения?» [48: 451].

Вот и – «страшась прошу»...

Понимаю, принимаю желание М. Цветаевой, дабы Генрих Гейне «заглушил во мне всех моих современников...» Повторюсь: было что заглушать. Как и нам, увы...

В том числе, непонимание (нежелание понимать!) «не своих», категоричность суждений. «Даже свободолюбивый и многотерпеливый Короленко, – писал Солженицын, – наряду с сочувствием к евреям, страдающим от погромов, записывает в своем дневнике весною 1919 года: "Среди большевиков – много евреев и евреек. И черта их – крайняя бестактность и самоуверенность, которая кидается в глаза и раздражает"» [49: 89]. И Цветаева напишет о «безумном письме» из Лондона «от еврея-красноармейца-поэта, прочитавшего мои записи в "Современных записках" и негодующе вопрошающего меня, "почему я ушла от них"».

«Нужно быть идиотом (этого не пишу), чтобы после "Георгия", стиха к Ахматовой и "Посмертного марша" в Ремесле не увидеть – кто я, мало того: вообразить, что я "с ними"» И – «Думаю, что молодого человека больше всего задело еврейское в "Вольном проезде", – сам он Leo Gordon, а тут все Левиты да Зальцманы – не вынесла душа!» [50: 705].

О, почитайте «Вольный проезд»! Почему-то не включены эти дневниковые записи в солидный однотомник, где «собраны все поэтические и прозаические произведения замечательного русского поэта Марины Ивановны Цветаевой», как свидетельствует аннотация (курсив мой – Л.В.) Очень колоритная вещь, живое свидетельство обстоятельств и нравов, яркое полотно, запечатлевшее лица и рожи, «триумфы и беды» в тылу «взвихрённой Руси» по Алексею Ремизову, Руси 1918 года. Вынужденные «мешочники», очаровательный синеглазый и белокурый георгиевский кавалер «Стенька Разин», новые «хазяева» – реквизаторы, их мамаши. Иных ждет ближайший расстрел, ибо: «Левит на Каплана донес, а на Левита – Каплан донес. И вот, кто кого.»

Несомненно, и о страницах Вольного проезда пишет Цветаева Бахраху: «Рифы этой книги: контрреволюция, ненависть к евреям, любовь к евреям, прославление богатых, посрамление богатых, при несомненной белогвардейскости – полная дань восхищения некоторым безупречным живым коммунистам». «Здесь все задеты, все обвинены и все оправданы. Это книга ПРАВДЫ». «Книгу эту будут рвать (зубами!) все... кроме настоящих, непредубежденных, знающих, что ПРАВДА – ПЕРЕБЕЖЧИЦА. А таких мало...» [2: 559]. И по сей день – мало.

«Германия – тиски для тел и Елисейские поля – для душ»

Решившись говорить об отношении Марины Цветаевой к «национальному вопросу», к Родине, зарубежью никак нельзя не затронуть вопрос её восприятия Франции и Германии, родства и чуждости.

В работе Живое о живом (1932) она напишет: «...у нас с Францией никогда не было родства. Мы – разные. У нас к Франции была и есть любовь, была, может быть, еще есть, а если сейчас нет, то, может быть, потом опять будет – влюбленность, наше взаимоотношение с Францией – очарование при непонимании, да, не только ее – нас, но и нашем ее, ибо понять другого – значит этим другим хотя бы на час стать. Мы же и на час не можем стать французами. Вся сила очарования, весь исток его – в чуждости».

Признается: «Мы Франции обязаны многим», «какими-то боками истории мы совпадаем, больше скажу: какие-то бока французской истории мы ощущаем своими боками. И больше своими, чем свои.

Возьмем только последние полтора столетия. Французская революция во всем ее охвате: от Террора и до Тампля (кто за Террор, кто за Тампль, но всякий русский во французской революции свою любовь найдет), вся Наполеониада, 48-й год, с русским Рудиным на баррикадах, вся вечерняя жертва Коммуны, даже катастрофа 70-го года».

И далее: «...все это наша родная история, с молоком матери всосанная. Гюго, Дюма, Бальзак, Жорж Занд, и многие, и многие – наши родные писатели, не менее, чем им современные русские. Все это знаю, во всем этом расписываюсь, но – все это только до известной глубины, то есть все-таки на поверхности, только ниже которой и начинается наша суть, Франция чуждая.

На поверхности кожи, ниже которой начинается кровь.

Наше родство, наша родня – наш скромный и неказистый сосед Германия, в которую мы – если когда-то давно ее в лице лучших голов и сердец нашей страны и любили, – никогда не были влюблены. Как не бываешь влюблен в себя. Дело не в историческом моменте: "В XVIII веке мы любили Францию, а в первой половине XIX-гo Германию", дело не в истории, а в до-истории, не в моментах, преходящих, а в нашей с Германией общей крови, одной прародине...»

М. Цветаева вспоминает строки О. Мандельштама:

А я пою вино времен –

Источник речи италийской,

И в колыбели праарийской

Славянский и германский лен

Заключает: «Гениальная формула нашего с Германией отродясь и навек союза» [51: 831-832].

Замечу, что многие работы ученых XX века, современных – археологов, филологов, генетиков – подтверждают мысли Марины Цветаевой.

Читаю выдержки из её дневника 1919 года О Германии, стихи Германии (1 декабря 1914), автобиографическую прозу (Шарлоттенбург, Башня в плюще, Дом у Старого Пимена, Мать и музыка), статьи Пленный дух, Два «Лесных царя», письма, в частности, к Райнер Мария Рильке и – о нём, понимаю: «Музыку я определенно чувствую Германией (как любовность – Францией, тоску – Россией)»; «Франция для меня легка, Россия – тяжела. Германия – по мне» [7: 257, 259].

«Исполнительность немецких тел вы принимаете за рабство германских душ! – спорит Цветаева, – Нет души свободней, души мятежней, души высокомерней! Они русским братья, но они мудрее (старше?) нас. Борьба с рыночной площади быта перенесена всецело на высоты духа»; «У них нет баррикад, но у них философские системы, взрывающие мир, и поэмы, его заново творящие. Сумасшедший поэт Гёльдерлин тридцать лет подряд упражняется на немом клавесине. Духовидец Новалис до конца своих дней сидит за решеткой банка. Ни Гёльдерлин своей тюрьмой, ни Новалис своей – не тяготятся. Они ее не замечают. Они свободны.

Германия – тиски для тел и Елисейские поля – для душ. Мне, при моей безмерности, нужны тиски.»

На вопрос « – Ну, а как с войной?» – отвечает:

« – А с войной – так: не Александр Блок – с Райнером Мария Рильке, а пулемет с пулеметом. Не Александр Скрябин – с Рихардом Вагнером, а дредноут с дредноутом. Был бы убит Блок – оплакивала бы Блока (лучшую Россию), был бы убит Рильке – оплакивала бы Рильке (лучшую Германию), и никакая победа, наша ли, их ли, не утешила бы.

В национальной войне я ничего не чувствую, в гражданской – всё.» [7: 260-261].

И здесь же – ставшее классическим:

«Политика – заведомо мерзость, нечего от нее, кроме них, и ждать. С этикой – в политику!

А германская ли мерзость, российская ли – не различаю. Да никто и не различит. Как Интернационал – зло, так и Зло-интернационал.» И – о своем – не третьем, но вечном – Интернационале. Напомню: записи 1919 года! Ещё «крамольнее» строки стихов 1914-го:

Ты миру отдана на травлю,

И счета нет твоим врагам,

Ну, как же я тебя оставлю?

Ну, как же я тебя предам?

И где возьму благоразумье:

«За око – око, кровь – за кровь», –

Германия – мое безумье!

Германия – моя любовь!

...Ну, как же я тебя покину,

Моя германская звезда,

Когда любить наполовину

Я не научена...

Жизнь научила – суровейшими средствами излечила от романтизма. И в начале апреля 1939 года Марина Цветаева напишет:

О, дева всех румянее

Среди зеленых гор –

Германия!

Германия!

Германия!

Позор!

Полкарты прикарманила,

Астральная душа!

Встарь – сказками туманила,

Днесь – танками пошла.

Пред чешскою крестьянкою –

Не опускаешь вежд,

Прокатываясь танками

По ржи ее надежд?

Пред горестью безмерною

Сей маленькой страны,

Что чувствуете, Германы:

Германии сыны??

О мания! О мумия

Величия!

Сгоришь,

Германия!

Безумие,

Безумие

Творишь!

С объятьями удавьими

Расправится силач!

За здравие, Моравия!

Словакия, словачь!

В хрустальное подземие

Уйдя – готовь удар:

Богемия!

Богемия!

Богемия!

Наздар!

Пожелание здравствовать преданной Чехии сочетается с яростным: «Позор!» – Германии. Понятно: речь – о гитлеровской. Но обращаю внимание и на строки: «Астральная душа! / Встарь – сказками туманила, / Днесь – танками пошла»...

Вспоминаю из письма М. Цветаевой А. Берг – о долге любящей: «Я год не писала стихов», но – «так как никто их не написал и не напишет – пришлось писать – мне. Чехия этого захотела, а не я: она меня выбрала: не я – ее. И написав почувствовала, что гора – с плеч, все ее отнятые горы – с моих плеч!» [52: 533].

Своему верному другу, чешской писательнице А.А. Тесковой напишет о глубочайшем чувстве опозоренности «за Францию, но это не Франция: вижу и слышу на улицах и площадях: вся настоящая Франция – и тoлпы и лбы – за Чехию и против себя» [53: 290]. О том, что «слезы хлынули», когда прочла «про генерала Faucher». Он – «начальник французской военной миссии в Чехословакии, генерал Фоше (Faucher) послал в Париж отставку и записался на время войны волонтером в чехословацкую армию» [54: 463]. И – главное! –

«До последней минуты и в самую последнюю верю – и буду верить – в Россию: в верность ее руки. Россия Чехию сожрать не даст: попомните мое слово» [53: 290]. Завершает письмо строками:

«Мне сейчас – стыдно жить.

И всем сейчас – стыдно жить.

А так как в стыде жить нельзя…

– Верьте в Россию!» [53: 295].

И снова, и снова, в письмах к Анне Тесковой Марина Цветаева будет писать о глубокой любви к Чехии, поддерживать ее присылаемыми стихами, убеждать в неприятии народом Франции, её лучшими сынами и дочерьми Мюнхенского сговора, его последствий. Будет сожалеть, что у нее нет никаких отличий, дабы «сейчас их вернуть: швырнуть».

Узнав о резолюции лидера Социалистической партии Франции Леона Блюма, осудившей Мюнхенский сговор, резолюции, принятой Чрезвычайным Социалистическим конгрессом (Монруж, декабрь 1938), М. Цветаева напишет: «Чтo сказать, кроме: бессовестные идиоты, дальше носу своего не видящие? Где они тогда были?? Ах, ясно: когда дело коснулось собственных дел – прозрели, увидели, завопили. Вот что значит – жить нынешним днем и "своя рубашка к телу ближе"». Но – «Ты предал – предадут и тебя. Кому предал – тот и предаст. Только жаль, что платить будут – невинные, непредавшие, знавшие – и не могшие ничего отвратить» [55: 316].

Дар предвидения – увы! – не изменил поэту...

И – на века, всем политикам (но – не в коня – корм!): «Нельзя от лица народов – делать мерзости!»

И ещё – немного о Франции, французах.

Уезжая и предвидя свою кончину, Марина Цветаева в стихах Douce France (Нежная Франция) с эпиграфом – трижды повторенным «Adieu, France!» казненной Марии Стюарт – скажет:

Мне Францией – нету

Нежнее страны –

На долгую память

Два перла даны.

Они на ресницах

Недвижно стоят.

Дано мне отплытье

Марии Стюарт.

Может, я и не права, но чудится мне и в названии, и в выделении слова в тексте – горькая ирония. Неоднократно Марина Цветаева скажет, что Франция не дала ей ничего, а что давала – отнимала. «Франции несмотря на всё (этому всему – знаю цену!) я всё-таки как-то не полюбила, может быть потому что мне ее – душевно – нечем помянуть. Настоящих друзей здесь у меня не было, были кратковременные дружбы, не выжившие».

Бесконечно, яростно, отчаянно жаждущая истинного общения, понимания, сочувствия, она убедилась: «Париж мне душевно ничего не дал. Знаете как здесь общаются? Гостиные, много народу, частные разговоры с соседом – всегда случайным, иногда увлекательная беседа и – прощай навсегда»; «...самая как будто – душевная беседа француза ни к чему не обязывает. Безответственно и беспоследственно. Так как говорит со мной, говорит с любым, я только подставное лицо, до которого ему никакого дела нет. Французу дело до себя. Это у них называется искусством общения». И приводит стихи 1912 года молодой поэтессы о... Петербурге:

Эх дружба, любовь двухдневная –

И забвенье на тысячу дней!

Короткая память душевная

У здешних людей…

Заключает: «...точь-в-точь это же говорю в 1932 г. о Париже – я». Допускает, что дело – в ней, её – вина-беда... Но как бы то ни было – горько: «За семь лет Франции я бесконечно остыла сердцем, иногда мне хочется – как той французской принцессе перед смертью – сказать: Rien ne m’est plus. Plus ne m’est rien (Мне больше ничего не остается. Больше мне не остается ничего – фр.) [56: 156-158].

Эх, – калечащая души и сердца – урбанизация! Ведь: «Национальность не ничто, но не всё» [43: 42].

Вспоминаю и об особенностях школьного образования (нет, – только обучения!) во Франции времен Цветаевой. Так, она напишет С. Андрониковой-Гальперн: «Французская школа – прямой идиотизм, т.е. смертный грех. Все – наизусть: даже Священную Историю. <...> все вперемежку: таблицу умножения (которая у них навыворот), грамматику, географию, Галлов, Адама и Еву, сплошные отрывки без связи и смысла. Это – чистый бред. Наши гимназии перед этим – рай...» [57: 159]. В. Буниной: «Целый день, по идиотскому методу французской школы, отвожу и привожу, а в перерыве учу с ним наизусть, от чего оба тупеем, ибо оба не дураки, Священную Историю и географию, их пресловутые «resume», т.е. объединенные скелеты. (Мур: "Так коротко рассказывать, как Бог создал мир, по-моему, непочтительно: выходит – не только не ’six jours’, а ’six secondes’. Французы, мама, даже когда верят – НАСТОЯЩИЕ безбожники!" – 8 лет.)» «С тоской и благодарностью вспоминаю наши гимназии со "своими словами" ("Расскажите своими словами"). И, вообще, человечные – для человека. <...> Растят кретинов, т.е. "общее место" – всего: родины, религии, науки, литературы. Всё – готовое: глотай. Или – плюй.» [58].

Вот и плюют, и – «тупик» двадцатилетних, непрерывные их развлечения: «им с собой скучно», отвратительная«здешняя юношеская пошлость»; «брезгливый наклон» цветаевских деревьев.

И это «навыворот» мы допустили сегодня в свой Дом!..

И снова хочу вспомнить В.В. Розанова, его Сумерки просвещения (1899). Не сомневаюсь, что наши чиновники от педагогики «ни при какой погоде» эту книгу не читали. А надо бы! Cегодня мы рьяно, «задрав штаны», поспешаем в изготовлении «гомункулов» на нашей земле.

«Преступным развращением» называл Розанов систему образования, когда «Сжато, легко, гладко проскальзывали в устремленное к ним внимание земля и небо, океан и суша, пророки и революции, Гомер и электротехника с помощью особых маленьких книжек, где для этой особой цели абстрагированы природа и люди» – «кратко по времени», «обильно по количеству» [59: 8]. Эта система создала уже в Европе «странную безжизненность возрастающих поколений», склонных к равнодушию, кощунству, цинизму, вульгарных, «совершенно податливых на всякое низменное влияние». «Для всякого должно быть ясно, – писал Розанов, – что если слова Спасителя преобразовали мир и слово Евангелия преобразило не одну душу, гладкая, проскальзывающая страница о нем, тотчас закрываемая другою страницею, говорящей о Бургундах или об Евклиде, не производит и не может произвести на душу никакого впечатления» [59: 9-12]. «Оголенные» «схемы всего действительного», «синтетически собранные из элементов всех цивилизаций», «вне духа своей культуры», творят «многим непонятную и для всех усилий непобедимую антирелигиозность <...> в подрастающих поколениях Европы» [59: 21-23]. А лишенный любви и уважения к своему не способен любить и уважать ничего: «пустая душа носит клоки всех миров» [59: 54].

В мерзостях нынешней «сексуальной революции» на нашей земле – на западный манер! – уж и не знаю, куда порою бросаться, подобно тем, цветаевским, деревьям

От девушек – сплошь без стыда,

От юношей – то ж – и без лба:

Чем меньше – тем выше заносят!

Безлобых, а завтра – безносых.

И ведь эта «революция», по сути, культивируется, пропагандируется… В том числе и с оглядкой, подражанием «легкой», «любовной» Франции. А Цветаева писала Рильке о том, что любовь в глубине своей «...знает, что не величава (потому-то так властна!), она знает, что величие – это душа, а где начинается душа, там кончается плоть» [60: 69]. Она утверждает: «...Россия для всего, что не-Россия, всегда была тем светом, с белыми медведями или большевиками, все равно – тем. Некой угрозой спасения – душ – через гибель тел». Потому-то «ставка поэтов» (и только ли – поэтов?) – «На Россию – всю, на Россию – всегда» [61: 274].

Она предупреждала: как сглаза «Россия должна беречься Интуризма» [62: 286]. А насколько актуальна пометка, вскользь, в дневнике: «Европейский кинематограф как совращение малолетних»!.. [63]. Сегодня Россия, похоже, – лидирует. Чьими стараниями?..

«Европа собирает остатки древности, – заметила Марина Цветаева, – как стареющая женщина остатки красоты. В обоих случаях – музей. (Если не морг.)» [33].

По аналогии вспомнилось из письма А. Тесковой (после посещения Всемирной выставки в Париже в 1937 году, где у советского павильона была установлена скульптурная группа В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница»): «Была на выставке. Эти фигуры – работа женская. Советский павильон похож на эти фигуры: есть – эти фигуры. А немецкий павильон есть крематорий плюс Wertheim (Сейф – нем.). Первый жизнь, второй смерть, причем не моя жизнь и не моя смерть, но все же – жизнь и смерть. И всякий живой – так скажет» [64: 276]. Учтем: речь идёт о павильоне гитлеровской Германии.

С грустной улыбкой нередко вспоминаю ту, почти последнюю запись Марины Цветаевой, в последней записной книжке во Франции. Ту, где – о пошлом, циничном прозвании: «набитые морды» – билетов Национальной лотереи в пользу инвалидов Первой мировой войны, услышанном ею в кафе от красующегося юнца. И – о внезапном осознании, «что я ничего не чувствую, как они, и они – ничего – как я – и, что главнее чувств – у нас были абсолютно-разные двигатели, что то, что для них является двигателем – для меня просто не существует – и наоборот (и какое наоборот!)

Любовь – где для меня все всегда было на волоске – интонации, волоске поднятой, приподнятой недоумением (чужим и моим) брови – Дамокловым мечом этого волоска

– и их любовь: целоваться – сразу (как дело делать!) и, одновременно, за 10 дней уславливаться. (А вдруг мне не захочется? (целоваться) Или им – всегда хочется? "Всегда готов".)

– и квартира – и карьера – и т.д., т.е. непреложная уверенность в себе и в другом: утвержденность на камне – того, что для меня было сновиденный секундный взлет на седьмое небо – и падение с него».

Но, заканчивает запись Марина Цветаева: «…И все-таки я знаю, что я – жизнь: я, а не они, хотя мне все доказывает обратное»

А вот – и последняя запись:

«Я искушала Париж (терпение, моду – и вкус его) – всячески: и некрашенностью лица, и седостью волос при почти-беге, и огромностью башмаков, и нешелковостью и даже нешерстяностью (не говорю уже о немодности!) одежд – и – и – и –

И всё-таки мне никто <...> за 14 л. бытности – не рассмеялся в лицо. Ибо было во всем этом что-то настолько серьезное – и странное – и дoлжное (сужденное)…

После себя в Париже могу сказать: Париж хорошо воспитан» [65: 555-556].

«Россия – в нас...»

«Край наш, живущий – в нас!» – «Мать – Страсть – Русь!» – скажет Марина Цветаева.

«Мы подошли к единственной мере вещей и людей в данный час века: отношению к России», – напишет в работе Эпос и лирика современной России (1932) [62: 302]. В свете сегодняшних реалий это отношение также является мерой, тем более, в ныне суверенных странах, входивших ранее в Россию, в СССР. Кстати, она не принимала поначалу ни аббревиатуры РСФСР, ни СССР, в этом, помимо прочего, – и особое отношение поэта к слову. Так, она пишет в феврале 1928-го А. Тесковой: «Была бы я в России, всё было бы иначе, но – России (звука) нет, есть буквы: СССР, – не могу же я ехать в глухое, без гласных, в свистящую гущу. Не шучу, от одной мысли душно. Кроме того, меня в Россию не пустят: буквы не раздвинутся» [66: 83]. Позднее, в Стихах к сыну (январь 1932) скажет:

…Да не поклонимся словам!

Русь – прадедам, Россия – нам,

Вам – просветители пещер –

Призывное: СССР, –

Не менее во тьме небес

Призывное, чем: SOS.

А 3 октября 1934 года, в радости от спасения и... приумножения пассажиров «Челюскина»:

...Сегодня – смеюсь!

Сегодня – да здравствует

Советский Союз!

За вас каждым мускулом

Держусь – и горжусь:

Челюскинцы – русские!

Нынче я с горькой улыбкой вспоминаю строки Цветаевой:

В стране, которая – одна

Из всех звалась Господней,

Теперь меняют имена

Всяк, как ему сегодня

На ум или не ум (потом

Решим!) взбредет...

Но сегодня, как ответ, реакция на многие объективные и субъективные обстоятельства, исследования, публикации, рождается (возрождается? реанимируется?) «Русская идея». И хотя М. Цветаева писала: «Национальность – это от- и заключенность», но она же – о так называемой свободе: «Устав для меня высший уют, а "свобода" – просто пустое место: пустыня» [67: 516]. И – «А что такое дорогая несвобода между людьми? Любовь» [68: 592].

Не стоит впадать в страусиную привычку, не свойственную Марине Цветаевой. Стоит, на мой взгляд, вспомнить о ней, как о русской, хотя она порою отвергает и имя: «русский поэт».

Да, она напишет: «…русского страдания мне дороже гетевская радость, а русского метания – то уединение. Вообще, не ошибитесь, во мне мало русского (NB! сгоряча ошибаются все), да я и кровно – слишком – смесь: дед с материнской стороны (Александр Данилович Мейн – Meyn) – из остзейских немцев, с сербской прикровью, бабушка (урожденная Бернацкая) – чистая полька, со стороны матери у меня России вовсе нет, а со стороны отца – вся. Так и со мною вышло: то вовсе нет, то – вся» [69: 387-388]. Или, в рабочих тетрадях: «Русская я только через стихию слова» [3]. Или, через годы, – В.А. Меркурьевой, ровно за год до гибели (!): «единственное, что во мне есть русского, это – совесть…» [70: 688].

Грустно улыбаюсь: не это ли – основа души, так ярко и яростно отстаиваемой Мариной Цветаевой, не это ли – всё в человеке? Но примем: «то вовсе нет, то – вся».

Явно – «вовсе нет», в частности, в уже цитированном письме Р.Б. Гулю, где, с едким сарказмом, – о «20-й лекции» в Праге профессора Новгородцева «о крахе Западной культуры, и, д о к а з а в (!!!) указательный перст: Русь! Дух! – Это помешательство. – Что с ними со всеми?» [4: 520-521]. Вспомним: в эмиграции Цветаева недавно.

Явно есть – в письме к О.Е. Колбасиной-Черновой: «И еще о России, о том, что Россия – в нас, а не там-то или там-то на карте, в нас и в песнях, и в нашей русой раскраске, в раскосости глаз и во всепрощении сердца, что он – через меня и мое песенное начало – такой русский Мур, каким никогда не быть X или Y, рожденному в "Белокаменной"» [71: 743]. И еще о Муре, ей же: «…не хочу на его устах чешского, пусть будет русским – вполне. Чтобы доказать всем этим хныкальщикам, что дело не где родиться, а кем» [72: 739].

Сопоставляя эту последнюю запись со многими письмами Цветаевой к Тесковой, можно (не нужно!) упрекнуть поэта в неискренности, как это делают иные, кто слушает ее сердце, как враг: «сердце можно слушать, как врачи как враг: враг, наклонившийся над спящим». Не лучше ли, сопоставив даты, вникнув в годы и обстоятельства жизни Цветаевой за границей, понять и принять?

Вообще, в письмах к А.А. Тесковой, по духу – очень близкой, Цветаева – вся русская. Говоря о «какой-то стоячей, тянущейся месяцами» французской весне: «мне не по темпераменту» (!), с тоскою и юмором: «В России весна начиналась, т.е. был день, когда всякий знал: "весна!" И воробьи, и собаки, и люди. И, начавшись, безостановочно: "рачьте дале!" как кричат ваши кондуктора» [73: 367]. Или – «Как Вы глубоко правы – так любя Россию! Старую, новую, красную, белую, – всю! Вместила же Россия – все. <...> наша обязанность, вернее – обязанность нашей любви – ее всю вместить» [74]. И снова: «...знающий Россию, сущий – Россия, прежде всего и поверх всего – и самой России – любит всё, ничего не боится любить. Это-то и есть Россия: безмерность и бесстрашие любви» [75: 428]. Как и сама Марина Цветаева.

Здесь же она скажет о некоторых эмигрантах: «А вот эти ослы, попав в это зaморье, ничего в нем не узнали – и не увидели – и живут, ненавидя Россию (в лучшем случае – не видя) и, одновременно, заграницу, в тухлом и затхлом самоварном и блинном прошлом – не историческом, а их личном: чревном: вкусовом: имущественном, – обывательском, за которое – копейки не дам».

Да и – «...как почва, Россия слишком всё без исключения, чтобы только собою, на себе, продержать человека.

"Родился в России", это почти что – родился везде, родился – нигде» [76: 311]. Дополнится строкою: «Душа, родившаяся – где-то.» За – «пределом земной понимаемости»...

В рабочей тетради Цветаева запишет: «Русский народ царственен: это постоянное: мы, наше. <…> (Мы, наше можно также понять как ничье, безымянно-божье. Вне гордыни <cверху: сиротства>: я. Но тогда и царское: Мы, Наше – ничье, безымянно-божье, вне уродства: гордыни: я. Мужик как царь: один за всех. 1932 г.) И еще: мужика "мы, наше" делает царственным, царя – народом. – И обоих – божьим» [77].

Как образно и точно! И почему мы усматриваем только: «ничье», разбазаривая? Горько-риторический вопрос…

Но главный свидетель русскости М. Цветаевой, ее – «вся», это, разумеется, ее поэтическое творчество, в частности, поэмы.

Б. Пастернак писал о Царь-Девице: «На Вашу вещь не польстится иностранец, в ней ни опашней, ни душегреек, ничего русско-оперного, в ней человеческая душа, это иностранцу не нужно» [3].

А вот русскому, Марине Цветаевой только она и нужна.

И не столько сказочность, песенность ее «русских поэм», но дух и их, и всего творчества – русские! Собственно, об этом она: «через стихию слова». Стихию! Поэт – «нерв народа», а потому стихи без «ведома и воли» автора, «часто почти против воли», призываемы сказать не только вечное, всемирное, но – своей земли, своей Родины: «Все мои русские вещи таковы. Каким-то вещам России хотелось сказаться, выбрали меня» [78: 848].

Оттого и вырвется: « – На Интернацьонал – за терем! / За Софью – на Петра!»

И в интервью А. Седых (1925) М. Цветаева скажет: «Я по стихам и всей душой своей – глубоко русская, поэтому мне не страшно быть вне России. Я Россию в себе ношу, в крови своей. И если надо, – и десять лет здесь проживу, и все же русской останусь...» [79].

Да, М. Цветаева утверждала: «Моя Родина везде, где есть письменный стол, окно и дерево под этим окном…» Но когда от «засухи последних смут» – в эмиграцию:

…Точно жизнь мою угнали

По стальной версте –

В сыром мороке – две дали…

(Поклонись Москве!)

Точно жизнь мою убили.

Из последних жил

В сиром мороке в две жилы

Истекает жизнь.

Родина – как воздух. Не замечаешь, пока не отняли…

...Можно ли вернуться

В дом, который срыт?..

И – остается: «...Во всю горизонталь / Россию восстанавливаю! / Без низости, без лжи...»; «Русской ржи от меня поклон, / Полю, где баба застится...», многое другое.

«Не люблю залюбленное!», – воскликнет о Париже, и –

До Эйфелевой – рукою

Подать! Подавай и лезь,

Но каждый из нас – такое

Зрел, зрит, говорю, и днесь,

Что скушным и некрасивым

Нам кажется ваш Париж.

Россия моя, Россия,

Зачем так ярко горишь?

Так просто и – так щемяще.

А – «Тоска по Родине…»? О, если бы – «разоблаченная морока!» Вот уж – не думали-не гадали, что и нам придется ее испытать. Не эмигрируя. Но – брошенными, оставленными. А ведь –

Оставленной быть – это втравленной быть

В грудь – синяя татуировка матросов!

Оставленной быть – это явленной быть

Семи океанам… Не валом ли быть

Девятым, что с палубы сносит?..

Но и в стихах М. Цветаевой, в любом из них! – обретать Россию.

Вот такой получился исторический парадокс. Наверное, потому, что «Любовь к родине – чревная», как утверждал любимый М. Цветаевой В. Розанов. «Любовь к почве, к земле своей» – «живые, милые, прекрасные, необходимо нужные инстинкты человека», – писал он. И – резко осудил Белинского, упрекая того в «темной неприязни», порыве «отвергнуть, растоптать, унизить чужую любовь, чужое уважение», «неблагородстве», когда последний в письме к Анненкову позволил себе грубо отозваться о П. Кулише и Т. Шевченко:

«Любовь Кулиша и Шевченко к своей Украйне, к ее быту, к ее людям, к этим тысячам покачнувшихся набок деревень, с звучащими там песнями, с передаваемыми там рассказами, – все это кажется ему (Белинскому – Л.В.) – малозначительным сравнительно с "французскими повестями" <…> Эту их любовь – прекрасного поэта и горячего историка – он топчет – топчет их привязанность к родной земле, которая мешает его любви к понятиям французской словесности». Но чувство любви к родине «слишком жизненно», «слишком серьезно», «так существенно, так важно»! – пишет В. Розанов [80].

Невольно вспоминаю нынешние публикации «патриотов»... И – Цветаевой:

...Кто на призыв молчит: спаси! –

Тот к нам не со Святой Руси…

Кстати, вспомню и «крайнюю бестактность» – можно сказать и покрепче! – новейших интернетовских «редакторов» М. Цветаевой, осмелившихся обезножить (а, может, – обезглавить?) стихи «Тоска по Родине...» Убрав «ненужное»: «...Но если по дороге –куст / Встает, особенно – рябина...», так просто решили спор: тосковала ли Цветаева по России, ощущала ли себя Русской?..

Поистине: «простота, что хуже воровства». Но как мне забыть, например, стихи «Бог, внемли рабе послушной...» – мученический вскрик ее?! Перечисляя мотивы и способы ухода из жизни, отвергая и «веревку»: « – Язык высуня – претит» (за 20 лет и один день до того!..), она молит:

...Коль совет тебе мой дорог, –

Так, чтоб разом мне и ворот

Разорвать – и город взять –

– Ни о чем просить не стану! –

Подари честною раной

За страну мою за Русь!

Нужно ли комментировать?..

Русскость Цветаевой не могли не чуять современники.

Близкие по духу – принимая и высоко ценя, «чужие» – боясь, отвергая, осуждая, ненавидя...

А.Э. Берг в письме от 22 августа 1938 года уверяет М. Цветаеву: «Ваш путь – русский путь, слепо-созидательный, по которому пойдут, не зная, многие, из которых вырастет Россия…» [81]. Г.В. Иванов будет писать о «главной (и неподдельной) драгоценности ее Музы – ее интонации, ее очень русском и женском (бабьем) говоре» [82]. Да мало ли кто еще отметит, засвидетельствует, что Россию Марина Цветаева «каким-то чудом увезла в своей бродячей котомке»! Л.А. Артемова почуяла исток «родиночувствия» М. Цветаевой: «У нее все невольно устремлено туда, а все, что в ней звенит, – оттуда. Звон этот можно принять за колокольный, потому что слышится он откуда-то сверху. И она заражает этой высотой, внушает ее самой своей личностью, быть может, невольно» [54: 305].

«Она была слишком русской» [83], – четко сформулировала М.И. Белкина. Её книгу «Скрещение судеб» настоятельно рекомендую всем, склоняясь в земном поклоне.

Да и разве не сама Марина Цветаева скажет: «Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови. Не быть в России, забыть Россию может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри – тот потеряет ее лишь вместе с жизнью»? [84: 377]

Нет практически ни одной статьи М. Цветаевой, где она не писала бы о России, сопоставляя с зарубежьем. Так, в статье Поэт и время (1932): «В России мне все за поэта прощали, здесь мне этого поэта прощают». И – извечно актуальное и... – непреодолимое (?) – «Если бы между поэтом и народом не стояло политиков!» Искренне, исповедально, как ей присуще:

«И еще: мои русские вещи, при всей моей уединенности, и волей не моей, а своей, рассчитаны – на множества. Здесь множеств – физически нет, есть группы. Как вместо арен и трибун России – зальца, вместо этического события выступления (пусть наступления!) литературные вечера, вместо безымянного незаменимого слушателя России – слушатель именной и даже именитый». С горечью: «Не тот масштаб, не тот ответ. В России, как в степи, как на море, есть откуда и куда сказать. Если бы давали говорить.»

Не так ли сегодня и у нас? «Арены и трибуны» отданы другим, и залы собирают развлекающие, потешающие невзыскательную публику «остроумцы», чье фиглярство еще Ф.И. Тютчев определил, «за неимением подходящего иносказания», «просто-напросто площадным», не имеющим к «остроумию Аристофана» никакого отношения [85].

«А в общем просто, – писала М. Цветаева, – здесь та Россия, там – вся Россия. Здешнему в искусстве современно прошлое. Россия (о России говорю, не о властях), Россия, страна ведущих, от искусства требует, чтобы оно вело, эмиграция, страна оставшихся, чтобы вместе с ней оставалось, то есть неудержимо откатывалось назад. В здешнем порядке вещей я непорядок вещей. Там бы меня не печатали – и читали, здесь меня печатают – и не читают. (Впрочем, уж и печатать перестали.) Главное в жизни писателей (во второй половине ее) – писать. Не: успех, а: успеть.»

Россия, по Цветаевой, – «предел земной понимаемости, за пределом земной понимаемости России – беспредельная понимаемость не-земли. "Есть такая страна – Бог, Россия граничит с ней", так сказал Рильке, сам тосковавший везде вне России, по России, всю жизнь. С этой страной Бог – Россия по сей день граничит. Природная граница, которой не сместят политики, ибо означена не церквами» [61: 273-274].

И – немаловажно! – «Россия страна, где впервые учатся читать поэтов...» [61: 276].

Кстати, подумала я о еще одной несуразности нашего времени: ограничении понятия «духовности», «духовной жизни» – верой в Бога, религиозностью. И вспомнила из письма М. Цветаевой Р. –М. Рильке: «Вы всегда будете воспринимать меня как русскую, я же Вас – как чисто-человеческое (божественное) явление. В этом сложность нашей слишком своеобразной нации: все что в нас – наше Я, европейцы считают "русским"» [86: 56].

Думаю, сегодня – насущнейшая задача, необходимость, используя любую возможность, нести людям, молодежи в особенности, Слово истинно Русских поэтов, писателей, философов. И – не позволять охаивать, унижать их, к чему так склонны иные «исследователи» и воинствующие невежды.

«Разоблачение великого – только соблазн малых сих идеей ложного и невозможного равенства», – уверена Марина Цветаева [87: 759]. И мне всё вспоминаются строки ее стихов, ровесников Революции (кстати, она писала слово с заглавной буквы), позвольте напомнить их:

А царит над нашей стороной –

Глаз дурной, дружок, да час худой.

А всего у нас, дружок, красы –

Что две русых, вдоль спины, косы,

Две несжатых, в поле, полосы.

А затем, чтобы в единый год

Не повис по рощам весь народ –

Для того у нас заведено

Зеленое шалое вино.

А по селам – ивы – дерева

Да плакун-трава, разрыв-трава…

Не снести тебе российской ноши.

– Проходите, господин хороший!

Накануне 100-летия Великой Октябрьской Социалистической революции наверное стоит вспомнить и стихи Марины Цветаевой «Как закон голубиный вымарывая...» (13 марта 1921), где она скажет: «заморское марево / Русским заревом здесь расцвело», но –

...Два крыла православного складеня –

………….. промеж ними двумя –

А понять ничего нам не дадено,

Голубиной любви окромя…

Эх вы правая с левой две варежки!

Та же шерсть вас вязала в клубок!

Дерзновенное слово: товарищи

Сменит прежняя быль: голубок.

Побратавшись да левая с правою,

Встанет – всем Тамерланам на грусть!

В струпьях, в язвах, в проказе – оправдана,

Ибо есть и останется – Русь.

Заключение: «Под небом места много всем»

25 лет тому назад в статье Моя Марина я писала:

«"Обман сменяется обманом..." Но – 26 сентября – 100-летие. И я хочу говорить о тебе и... о времени. О чем еще – сегодня?!

– О Любви! О той, коей воплощение – ты!

Между любовью и любовью распят

Мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век...

Любви к миру, людям – не показной, не лицемерной, декларируемой лишь до первой ступеньки пьедестала, первого кресла.

– Вечной, глубокой, требовательной и прощающей. Ибо – дано – понять. Любви, которая – боль.

Целую вас – через сотни разъединяющих лет...

Вас. Всех. Услышьте, не отриньте! А коль случится – не поймете – что ж:

Поверх старых вер,

Новых навыков,

В завтра, Русь, – поверх

Внуков – к правнукам!

Может быть, им повезет больше, они будут лучше.

Но нужна в наш час – "час мировых сиротств", когда "от вчерашних правд / В доме – смрад и хлам", когда – "дребезга, дрызга, разлучня, / Бойня, живодерня" и "целые царства воркуют вкруг / Уст твоих, Низость!" А –

Красотой не пичканы

Чем играют? Спичками...

Услышьте же!...» [88].

Поэт Любви и Долга – Марина Цветаева – через всю свою жизнь пронесет, будет верна исповеданию отца. Он, Иван Владимирович Цветаев, сын, внук, правнук православных священников, незаурядный ученый, профессор Киевского и Московского университетов, директор Румянцевского и создатель Музея изящных искусств в Москве, член-корреспондент Петербургской Академии наук, был «прежде всего – человек. И – только человек. "Под небом места много всем" – вот его однострочное, детям по каждому поводу высказываемое исповедание» [89: 904].

Неоднократно напоминала я и стихи от 3 октября 1915 года:

Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!

Не надо людям с людьми на земле бороться!

Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь.

О чем – поэты, любовники, полководцы?

Уж ветер стелется, уже земля в росе,

Уж скоро звездная в небе застынет вьюга,

И под землею скоро уснем мы все,

Кто на земле не давали уснуть друг другу.

Но и – не менее значимые, заветом – нам, тем паче, – в любые «смутные времена», стихи от 6 июня 1918-го:

Мракобесие. – Смерч. – Содом.

Берегите Гнездо и Дом.

Долг и Верность спустив с цепи,

Человек молодой – не спи!

В воротах, как Благая Весть,

Белым стражем да станет – Честь.

Обведите свой дом – межой,

Да не внидет в него – Чужой.

Берегите от злобы волн

Садик сына и дедов холм.

Под ударами злой судьбы –

Выше – прадедовы дубы!

Обращала внимание на строки: «Большевизм и коммунизм. Здесь, более чем где-либо, нужно смотреть в корень (Больш – comm –). Смысловая и племенная разность корней, определяющая разницу понятий. Из второго уже вышел III Интернационал, из первого, быть может, еще выйдет национал-Россия» [43: 549]. Спрашивала, просила: «Предупреждение? Провидение? Во всяком случае, стоит прислушаться…» [90: 136].

Неоднократно вспоминала о желании чуда Мариной Цветаевой: «Чуда доверия, чуда понимания, чуда отрешения»; «я не хочу возраста, счета, борьбы, барьеров» [91: 566]. И – «Знают и не любят – это со мной не бывает, не знают и любят – это бывает часто. Я такую любовь не принимаю на свой счет. Мне важно, чтобы любили не меня, а мое. «Я», ведь это включается в мое. Так мне надежнее, просторнее, вечнее» [92: 570]. И сегодня, предлагая вашему вниманию «неблагодарную тему», повторюсь: «"Лизатели сливок", восхищающиеся десятком-двумя "любовных" стихов, – невелика потеря» [93: 80]. Если что-то придётся «не по вкусу». Если не по силам принять: «Не люблю только привередливости, внюхивания, предпочтения одного в ущерб другому» [94: 400].

«Долго, долго, – с самого моего детства, с тех пор, как я себя помню – мне казалось, что я хочу, чтобы меня любили, – признается Марина Цветаева, –

Теперь я знаю и говорю каждому: мне не нужно любви, мне нужно понимание. Для меня это – любовь» [95: 24].

Сегодня, заключая, хочу повторить, что поистине любящему=знающему Марину Цветаеву она может помочь понять и верно оценить настоящее. Более того, – предвидеть будущее. Хочу напомнить: «Не вправе судить поэта тот, кто не читал каждой его строки» [68: 581]. Хочу обратить внимание и на такие, не менее злободневные, цветаевские строки:

«Я неустанно чувствую, что жизнь нации сейчас идет – помимо народа: против народа, и что это – почти везде на земном шаре: что никогда так не шли врозь: народ – и вожди» [55: 313].

К огромному сожалению – и сейчас.

Но самое обидное: «Затравленность и умученность ведь вовсе не требуют травителей и мучителей, для них достаточно самых простых нас, если только перед нами – не-свой...» [76: 988].

А потому – не теряют актуальности строки стихов Чужому (1920):

...Послушай: есть другой закон,

Законы – кроющий.

Пред ним – все клонятся клинки,

Все меркнут – яхонты.

Закон протянутой руки,

Души распахнутой...

И пусть – пусть! – этот закон нынче, ещё более чем вчера, как ни странно, недоступен пониманию иных. Но да пребудет он – благодатный! – с нами! И – да встретит «Русь страна Иванова» 150-летие своего Поэта – единой, сплоченной, соборной – счастливой!

Сентябрь 2017, Одесса.

Примечания

1. Марина Цветаева. За всех – противу всех! – М.: Высшая школа, 1992. 383 с.

2. Цветаева М. – А.В. Бахраху, 9 июня 1923. // М. Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1995. – Т. 6. – С. 557-560.

3. Марина Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. Тетрадь 1. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1997. – С. 184.

4. Цветаева М. – Р.Б. Гулю, 9 февраля 1923. // М. Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1995. – Т. 6. – С. 518-521.

5. Цветаева М. – Р.М. Рильке, 6 июля 1926 // М. Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1995. – Т. 7. – С. 66-68.

6. Цветаева М. – Ю.П. Иваску, 25 января 1937. // М. Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1995. – Т. 7. – С. 406-408.

7. Цветаева М. О Германии. // Марина Цветаева. Полное собрание поэзии, прозы, драматургии в одном томе. – М.: АЛЬФА-КНИГА, 2009. – С. 255-261.

8. Марина Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. Тетрадь 2. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1997. – С. 362.

9. Цветаева М. – А.А. Тесковой, 22 января 1929 // М. Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1995. – Т. 6. – С. 374-375.

10. Цветаева М. Китаец. // М. Цветаева. Полное собрание поэзии, прозы, драматургии в одном томе. – М.: АЛЬФА-КНИГА, 2009. – С. 954-957.

11. Марина Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. Тетрадь 1. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1997. – С. 182-185.

12. Депутат парламента Татарстана обвинил Марину Цветаеву в оскорблении татарского народа. // https://regnum.ru/news/1211853.html

13. Цветаева М. – П.И. Юркевичу, 4 августа 1908. // М. Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1995. – Т. 6. – С. 23-24.

14. Цветаева М. Неизданное. Сводные тетради. Тетрадь 3. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1997. – С. 449.

15. Солженицын А.И. Глава 17 – В эмиграции между двумя мировыми войнами. // А.И. Солженицын. Двести лет вместе. – Ч. II. – М.: Русский путь, 2002. – С. 160-197.

16. Цветаева Марина. Ответ на анкету. // Марина Цветаева. После России. 1922-1925. – М.: СОВ. ART/, 1990. – С. IX.

17. Эфрон С. – В.Ф. Булгакову, 2 января 1926 // М. Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1995. – Т. 7. – С. 20.

18. Цветаева М. – Р.Б. Гулю, 27 мая 1923. // М. Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1995. – Т. 6. – С. 527-529.

19. Цветаева М. – Ю.П. Иваску, 4 апреля 1933. // М. Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1995. – Т. 7. – С. 380-385.

20. Цветаева М. – А.С. Штейгеру, 14 сентября 1936. // М. Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1995. – Т. 7. – С. 614-616.

21. Цветаева М. – В.Н. Буниной, 24 августа 1933. // М. Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1995. – Т. 7. – С. 247-249.

22. Цветаева М. – О.Е. Колбасиной-Черновой, 10 мая 1925. // М. Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1995. – Т. 6. – С. 735-738.