Александр НЕСТРУГИН (Воронеж)

ЖИВЫЕ ГЛАЗА

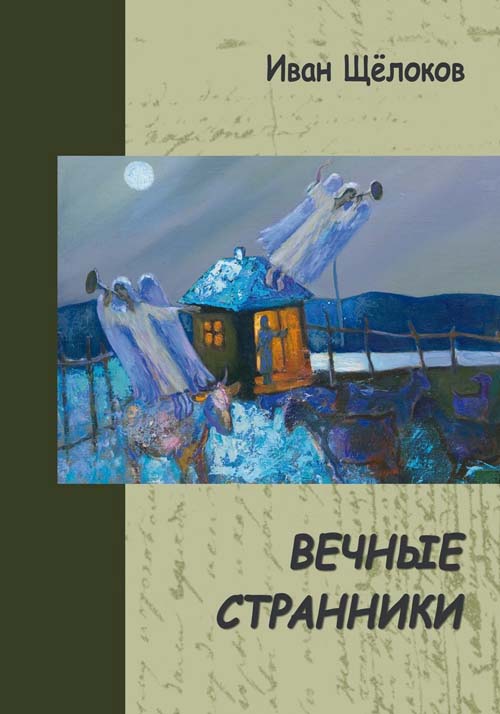

Заметки о книге публицистики Ивана Щёлокова

«Вечные странники»

Май 2006 года, подмосковная Сходня, торжественное собрание по случаю восьмидесятилетия поэта Егора Исаева. Речь держат перед юбиляром «знатные люди: политики В. И. Воротников и Г. А. Зюганов, известные литераторы, включая Ю. В. Бондарева, несколько академиков…»

Май 2006 года, подмосковная Сходня, торжественное собрание по случаю восьмидесятилетия поэта Егора Исаева. Речь держат перед юбиляром «знатные люди: политики В. И. Воротников и Г. А. Зюганов, известные литераторы, включая Ю. В. Бондарева, несколько академиков…»

От земляков-воронежцев выступает немалого ранга чиновник – губернский министр печати. И так странно сидящим в актовом зале зрителям-участникам: чиновник, а читает… стихи! Свои. И не какие-то там лакированные поздравительные «деревяшки» - настоящие.

А где оно, это Коршево?

А там, где весной Битюг

Несёт ледяное крошево –

Творение зимних вьюг.

То ёршики, то карасики

Резвятся в волне речной.

Девчонки играют в «классики»

На солнышке за избой.

Мальчишки знакомой тропкою

Спускаются на улов…

Даль памяти – над пригорками!

Суд памяти – от крестов!

Воткнув посредине улицы

Для коз деревянный штырь,

Весна, от света сощурившись,

Выходит в степную ширь.

Играйте, девчонки, в «классики»!

Мальчишки, готовьте сеть!..

Тут раньше рождались классики,

А хочется, чтоб и впредь.

Даром, что чиновник, а читает хорошо, размашисто, с чувством. И сидящий в зале поэт Михаил Шевченко, москвич с воронежскими корнями, будто призывая присутствующих разделить его эмоции, не может удержаться от восклицания: «Ваня!.. Щёлоков!»

Спустя годы «автор и исполнитель» этого так понравившегося взыскательной публике стихотворения о родном селе юбиляра вспомнит: «За праздничным обедом воронежцы оказались за одним столом с Юрием Васильевичем Бондаревым, его супругой и издателем двухтомного собрания сочинений Е. А. Исаева Геннадием Александровичем Лебедевым…

- Посмотри, какие живые глаза у него! – несколько раз окликал жену именитый прозаик и показывал на меня».

Этот «непротокольный» отклик живого классика не мог не запомниться автору «исаевского» эссе «Непротокольный человек». Но кто-то, возможно, усомниться: а стоило ли его приводить, обнародовать? Похвала ведь.

А я вот думаю, что автор всё сделал правильно: такая «золотинка» никак не должна была затеряться. К тому же, похвала похвале рознь. Мы ведь люди творческие, такие, знаете ли, привередливые ребята! Иной раз и хвалят тебя, эпитетами, как золотыми блёстками с головы до ног осыпают, а на душе пасмурно, тускло. Потому как знаешь, чувствуешь: не твоё это всё, не о тебе, так, мишура-полова. А тут – точнейшее попадание: и как чисто визуальное впечатление, и как исполненная нелукавого смысла метафора.

Для меня этот отклик недавно ушедшего от нас выдающегося русского писателя (царствие ему небесное) стал ключом к книге публицистики известного поэта, моего литературного товарища с давних университетских времён Ивана Щёлокова. Потому что именно их, эти самые живые глаза, вижу пред собой я, читатель, о чём бы ни шла речь, каких бы сложных, трудных (и даже «скучных») тем не касался автор.

Название книге дало эссе с литературно-краеведческим подзаголовком «Воронежские страницы в кавказских скитаниях М. Ю. Лермонтова». О характере этого текста, казалось бы, исчерпывающе говорят по-учёному сухие, верные исторической точности ключевые фразы, вроде этих:

«Лермонтов трижды проезжал на Кавказ через воронежский край»;

«А деревню Семидубравное Землянского уезда Воронежской губернии в годы советской власти переименовали в Новую Покровку Семилукского района. Вряд ли теперь различит ухо среди земных звуков этого селения мелодию «Казачьей колыбельной песни», которую Лермонтов написал здесь, в степной глуши, когда гостил в имении Потаповых…»

Однако на самом деле текст этот, по фактологии не уступающий серьёзному специальному исследованию, вовсе не научный труд, а живой, не скованный литературно-историческими условностями взгляд на минувшее, как на нечто неуходящее, длящееся, способное и сегодня стать переживанием, сердечной болью, частью личной судьбы. Настрой на именно такое восприятие дают уже первые строки – своего рода поэтический зачин повествования:

«Ненастное летнее утро. Только что закончился короткий, не по-июльски тихий и мелкий дождь. Чуть прояснилось, и по небу даже не плывут, а нехотя передвигаются густые, не сплошные, а разорванные небесной десницей тучи. Серебристо-свинцовые, причудливо-вихрастые…Я провожаю их взглядом, и неожиданно из глубины сердца всплывает величественно-грустная музыка строк:

Тучки небесные, вечные странники,

Степью лазурною, цепью жемчужною…

И моя фантазия несёт меня вслед за лермонтовскими тучами по просторам воображения».

Фантазия здесь, в тексте, который уже подзаголовком своим присягнул исторической достоверности – не вольность ли непозволительная? Полноте, господа литературные аптекари! Мы же не микстуру от несварения желудка составляем, а русский дух, душу русскую постичь пытаемся…

Именно фантазия находит эту музыку, этот сквозной образ, который становится нитью, сшивающей события-времена, даёт ощущение единого воздуха, неутраченного простора русской поэзии. Ведь эссе – это такой необычный жанр, в котором воображение, авторское «я» - как дрогнувший в нетерпении воздух, как рванувшийся из-за холмов вечности навстречу читателю взволнованный ветер; нельзя без него обойтись, ну никак нельзя, понимаете?

Ветер со-чувствия, со-переживания, со-причастности. Не меняя исторического рельефа, он сдувает с минувшего архивную пыль, возвращает ему движение и дыхание, возвращает желание жить…

«А фантазию уже не остановить… Время перепуталось, границы стёрты… Поток чувств, перепутываясь с дождевыми струями, несёт в прошлое. Туда, туда, почти на два века назад, к Лермонтову. Он уже здесь, на подступах к нашему городу… Он – тучка. Он – вечный странник на русской земле, изгнанный из привычного окружения.

Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,

С милого севера в сторону южную…»

Разве не любопытно вам, уважаемый читатель, встретить, увидеть, узнать такого вот Лермонтова – воронежского?

И в эссе «Здесь, однако, пробудем два дни…», где речь снова идёт о литературных и социальных реалиях двухвековой давности, автор предстаёт перед нами не дотошным архивистом, а, скорее, тонким и глубоким собеседником-полемистом, неравнодушным и редким современником – одновременно и героя текста, и читателя.

Отправная точка этого повествования вполне себе приземлено-бытовая – поломка экипажа молодого дипломата, следующего из столицы в сентябре 1818 года через Воронеж на Кавказ и далее в Персию, к месту службы. Зовут его Александр Грибоедов. Он известен как человек незаурядный, наделенный многими талантами, но русская словесность не спешит встречать его на городской заставе цветами и ковровой дорожкой. Причина проста: она пока ещё просто не знает, что этот насмешливый молодой интеллектуал, ёрник и остроумец, что-то там и в рифму порой кропающий – без пяти минут классический русский поэт. Ну, без пяти лет, что в историческом контексте одно и то же. А он, замысливший произведение поистине небывалое, дерзкое – и уже отчасти замысел свой осуществивший! – даже не пытается представиться ей в новом качестве. Почему?

И. Щёлоков, незримо войдя в гостевой домик поэта, пытается ответить на этот вопрос. И помогает ему в этом сам поэт, который в письме к своему другу Семёну Бегичеву говорит не только о дорожных впечатлениях, но и куда более значимых подробностей жизни своей не скрывает. В частности, вспоминает (похоже, крепко засела в его сердце эта заноза!) и такую: «Однажды, за ужином, матушка с презрением говорила о моих стихотворных занятиях и ещё заметила во мне зависть, свойственную мелким писателям, оттого, что я не восхищаюсь Кокошкиным и ему подобными…».

Да, дела! – если уж матушка такое говорит… А что же скажет «почтеннейшая» светская публика, и прежде прочих те, кто узнает себя в образах Фамусова, Скалозуба, Молчалина? Что скажут литераторы, особенно первый и лучший из них – не Кокошкин (чур меня, чур!), а Пушкин? Нет, числить себя по ведомству русской литературы рано, неловко. Над комедией, наброски которой сделаны два года назад, ещё работать и работать!

Автор эссе понимает своего героя, сочувствует ему: «Грибоедов хотел, было, написать Бегичеву о своих мыслях, но, заложник дорожной поломки, можно сказать, невольный воронежский пленник, он крайне раздосадован дорожными неурядицами, с трудом сдерживает себя, какие тут откровения. Да и не время пока. Новые грани и повороты будущей комедии в минуты воронежских раздумий ещё туманны, как приречная пелена за окном гостиничного дома».

Разумеется, текст эссе выходит далеко за пределы воронежского дорожного приключения Александра Сергеевича Грибоедова. Очень неожиданно – не «школьно»,не «иконно» - выглядит в восприятии И. Щёлокова главный герой комедии Чацкий: «Понятно, что автор списывал его с себя. Связывал с ним надежды на перемены в обществе, на рождение нового человека. Однако его ожидания и чаяния не оправдались. Сам того не желая, поэт выпустил джинна из бутылки – и ни одна последующая эпоха не смогла отправить его обратно в этот сосуд».

Перекидывая мостик в современность, автор эссе представляет летящими по современной автомагистрали к югу «сотни нынешних прототипов» комедии своего героя. И среди них Чацкий – «не на самой дорогой, демократичной модели, скорее, седане. Как правило, либерал-западник, толерантнейшая на словах, разумеется, личность. В натуре же, получи власть, рука не дрогнет, чтобы огнем и железом по-необольшевистски выжечь из любого соотечественника патриотическую дурь».

Вы, уважаемый читатель, узнаёте отринувшего свой хрестоматийный образ литературного героя, его современное воплощение? Я так поначалу только головой покрутил. А потом задумался – и всё думаю, думаю… Но взгляд, согласитесь, – свежий, незашоренный, не правда ли? Интересный, небанальный взгляд…

Написал Иван Щёлоков и о своём родном селе. Очерк называется «Два берега, две веры». Название удачное, в нём есть интрига, но читатель-скептик тут же найдет возражения: «Очерк-то краеведческий: даты, цифры, справки, всякие там замшелые ревизские сказки. Какая тут может быть интрига? Просто история одного из воронежских сёл под названием Красный Лог».

Подзаголовок, не соглашаясь, сразу уточнит: не «просто» история, а «с авторскими отступлениями и размышлениями».

А уж как сам текст со скептиком тем не согласен…

Нет, без архивной пыли и по-прокурорски суровоглазых исторических фактов ему, конечно, обойтись не удалось, но… Оказывается здесь, на берегу небольшой степной речки Красной по высочайшему повелению императрицы Екатерины II селились в своё время люди из разных мест, и так вышло, что « на левом берегу… исконно проживали староверы, а на правом – мирские». Влияло ли это обстоятельство на жизнь села, на людские судьбы? Ещё как! Автор очень убедительно показал нам это на примере своей семьи: «Моя мама пережила не одну минуту душевных мук и нравоучительных порицаний по поводу своего увлечения моим будущим отцом. Дело в том, что она из старообрядческой семьи, росла на левом берегу речки. Отец – из мирских, жил на противоположенной стороне. Приглянулись, полюбили друг друга. Когда решили пожениться, мамины родители упорствовали, упрекали её за выбор в спутники жизни «иритика», «сторонского».

В конечном счёте, глубокое взаимное чувство победило религиозную рознь, однако «разные берега» и в семейной жизни аукались. Вот и своего первенца Ивана родители крестили дважды: отец открыто, в православной церкви, а мать тайком, у местного староверского попа Артюшки. Впору душещипательный сериал снимать. А кто-то там ещё и губы кривил – дескать, скучное краеведческое чтиво…

И много ещё мы прочтём в этом объёмном, потребовавшем большой подготовительной работы очерке такого «личного», что неотделимо от истории родного села автора: и о сорванном при помощи гусеничного трактора в начале шестидесятых годов с купола заброшенной церкви кресте, и о соседе-знахаре, «колдуне» Ворожее, и о печали речки Красной с её заросшими камышом, бездумно распаханными чуть ли не до воды берегами и давно отоснившимися ледоходами. Спасибо автору за то, что всё это уже не уйдёт бесследно, останется – и с его земляками, «староверами и мирскими», и со всеми нами, читателями. И будет волновать, звать в минуту тихую нашу память – и будить смутную вину: а мы-то с вами вот так о своей малой родине не написали. Не смогли. Или не захотели?

Книга, о которой идёт рёчь в этих заметках, разнопланова жанрово и тематически, по-хорошему многозвучна, как сказал бы искушённый в литературно-критических материях человек, полифонична. На её страницах «портрет» известного всему миру журналиста и писателя Василия Михайловича Пескова соседствует с «портретом молодой воронежской поэзии второго десятилетия 2000-х годов», разговор о публицистике курянина Николая Гребнева не отвлекает от размышлений о пейзажной живописи воронежца Сергея Гулевского, согретый благодарным теплом рассказ об учителе, докторе филологических наук Викторе Михайловиче Акаткине перекликается с исповедальным словом о газете «Молодой коммунар», где автор состоялся как журналист, и не только: чтобы возглавлять областную комсомольскую газету в «сломные» времена, нужно было выковать в себе стальной характер.

И всё это смотрится-читается… нет, не органично, больно уж безлико это мудрёное слово, а неотстранённо как-то, неотчуждённо, с волнующим чувством сопричастности, узнавания. Будто идёшь по деревенской улице после долгой разлуки, идёшь неторопливо, с остановками – столько встреч, столько глаз, тянущихся тебе навстречу, узнающих, ни радости, ни скорби от тебя, земляка, не таящих…

Понимаю, что образ деревенской улицы как символ изначального, детством заповеданного непоказного человеческого родства уходит в прошлое. Можно было бы и что-то другое подобрать, поярче, посовременнее, но мне кажется, что без этого сравнения мои заметки были бы не совсем полными. Ведь именно деревенская улица воспитала, подняла, вывела автора книги «Вечные странники» к тем степным холмам, с которых, оказывается, если глядеть взволнованно и зорко, вся Россия видна. И он, Иван Щёлоков, рано оставшийся без отца, помогавший матери поднимать младших братьев, сам «сделавший себя» и ставший известным поэтом и публицистом, улицу эту помнит. Может, потому-то и глаза его, несмотря на долгие годы жизни городской, так часто официозно-суетной, чиновничье-кабинетной, не остыли, не подёрнулись плёнкой обывательского безразличия, остались живыми…

2021

Иван ЩЁЛОКОВ

ВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ

ВОРОНЕЖСКИЕ СТРАНИЦЫ В КАВКАЗСКИХ СКИТАНИЯХ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Эссе на фоне дождливого летнего утра

Ненастное летнее утро. Только что закончился короткий, не по-июльски тихий и мелкий дождь. Чуть прояснилось, и по небу даже не плывут, а нехотя передвигаются густые, не сплошные, а разорванные небесной десницей тучи. Серебристо-свинцовые, причудливо-вихрастые… Я провожаю их взглядом, и неожиданно из глубины сердца выплывает величественно-грустная музыка строк:

Тучки небесные, вечные странники,

Степью лазурною, цепью жемчужною…

И моя фантазия несет меня вслед за лермонтовскими тучами по просторам воображения. Где еще, если не у нас, в воронежском раздолье, ухватила и отнесла в тайники памяти душа поэта удивительный образ лазурной степи, чтобы однажды в Петербурге, незадолго до своей последней поездки на Кавказ, глядя в окно, с горечью признаться:

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники…

А тучи плывут и плывут. Не откуда-то, а прямиком «с милого севера в сторону южную…» И возникает беспокойство, и ты теряешь в это мгновение душевное равновесие от странного слияния собственного настроения с лермонтовским стихотворением и с привычным, не таким уж редким природным явлением – моросящим летним дождем.

Не этот ли ветер гнал поэта с вереницей «тучек небесных» через воронежские степи туда, в тревожно-опасный горный край, чтобы за хребтами Кавказа, либо в укромном таманском домике у моря, в тени чинар с их прохладой и покоем, укрыть поэта-изгнанника от «всевидящего ока и всеслышащих ушей», от насмешек и притеснений высшего света? Не этот ли ветер искал приют певцу, подобно дубовому листку, оторвавшемуся «от ветки родимой», чтобы на чужбине обогреть, приласкать и передать его вечности, испытав на стойкость, верность и преданность через предательство, подлость и зависть соплеменников?

Вместе с думами о поэте ветер будто подхватывает и меня. Я что – странник? И тот незнакомец под зонтиком на тротуаре – тоже странник? Может, человек вообще странник на этой земле и под этим небом? Мы все – «тучки небесные»? «Степью лазурною, цепью жемчужною» каждого из нас гонит судьба по дорогам Отчизны. И в сокровенные минуты понимаем: любим мы ее, но почему-то тоже, как и поэт, «странною любовью». Может, потому, что и ее любовь к нам странная? Молодой Лермонтов зацепил, натянул в каждом из нас струнку, отозвавшуюся глубинной болью. Иначе откуда эти необъяснимые состояния тоски и обреченности, униженности и одиночества, безумства и мужества, бесшабашности и жертвенности, совестливости и добродетели? Отчего они? Из каких источников проистекают? Какими ветрами надуло в сквозящую щель раздвоенного сознания и духа? По какому праву? И что это, наконец: божье предначертание или уязвленная, разреженная русскими пространствами страждущая душа?

Я часто задумываюсь, сколько же этой мерзкой философской субстанции, которую ни пощупать, ни понюхать, нужно, чтобы заполнить бездны российских расстояний, среди которых томятся наши святые и грешные души! И мы несем все это из поколения в поколение, столетиями надрываясь, надламываясь, буйствуя и радуясь, любя и проклиная в извечном поиске правды и воли. Амплитуда наших душевных колебаний так велика, что выплескивается не то что под лермонтовские «тучки небесные», но и прихватывает пространства, где «звезда с звездою говорит».

***

Через несколько минут небо снова заволоклось, кругом потемнело. Задождило. В третий раз за утро.

А фантазию уже не остановить… Время перепуталось, границы стерты… Поток чувств, перемешиваясь с дождевыми струями, несет в прошлое. Туда, туда, почти на два века назад, к Лермонтову. Он уже здесь, на подступах к нашему городу… Он – тучка. Он – вечный странник на русской земле, изгнанный из привычного окружения.

Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,

С милого севера в сторону южную…

На счастье потомков Воронеж оказался уникальной географической и исторической точкой на пути скитаний гордого, свободолюбивого юноши.

В принудительных путешествиях на Кавказ (а первый раз поэт был сослан туда в 1837 году за стихотворение «На смерть поэта») через столицу Черноземья Лермонтов не был одинок.

В 1818 году в Воронеже короткую остановку совершил будущий автор «Горе от ума» А.С. Грибоедов. Как секунданта на дуэли его отправили в почетную ссылку в Персию – набираться дипломатического опыта.

В 1829 году через Воронеж в Минеральные Воды и Тифлис проезжал А.С. Пушкин.

Расположение Воронежа на пути опального русского вольнодумства сослужило ему одинаково как дурную, так и яркую славу города, ставшего знаковой частью истории России. Попавшие в немилость царей и сосланные на «перевоспитание» под пули горцев подданные Российской империи, как правило, люди новомодных идей и мыслей, не могли миновать на изгнаннической тропе губернский центр с таинственным, неразгаданным, притягательно-пугающим набором звуков – В о р о н е ж.

Безымянных «вечных странников» русской судьбы гнали с севера на юг, по меткому определению Лермонтова, и «зависть тайная», и «злоба открытая», и «друзей клевета ядовитая». «Транзитных» особ Воронеж встречал, скорее всего, как это и было повсеместно, с жандармской настороженностью, равнодушно и холодно, буднично и скучно.

Впрочем, и высоким столичным пилигримам город представлялся рядовым привалом в длительной тряске по отеческим ухабам.

Среди вечных странников русской литературы, в биографии которых значится губернский город Воронеж, были К.Ф Рылеев и Д.В. Веневитинов.

Поэт и вольнодумец, будущий основатель альманаха «Полярная звезда», один из организаторов восстания декабристов 14 декабря 1825 года Кондратий Рылеев в 1817-1819 годы служил в конно-артиллерийской роте, расквартированной в Острогожском уезде. Был женат на дочери местного помещика – Н.М. Тевяшовой. Частенько наведывался в Воронеж. Тернистый путь бунтаря-стихотворца, возжаждавшего свободы и равенства, пролег с меловых круч Дона к Сенатской площади Петербурга.

В 1824 году родовое воронежское имение в с. Новоживотинном в последний раз посетил знаменитый любомудр, философ и поэт Дмитрий Веневитинов. Поездка оставила в сердце юноши неизгладимый след. Вместе с братом Алексеем Веневитиновым он побывал на приеме у воронежского губернатора П.И. Кривцова, известного своей близкой дружбой с А.С. Пушкиным. Много гулял в окрестностях Новоживотинного, любовался картинами природы. В письме к сестре Софье в Москву признавался: «… я такой любитель деревни, что скоро забываю все неприятности, чтобы спокойно отдаться наслаждению, а здесь есть чем наслаждаться. Всякий раз, когда я переправляюсь через Дон, я останавливаюсь на середине моста, чтобы полюбоваться на эту чудную реку, которую глаз хотел бы провожать до самого устья и которая протекает без всякого шума, так же мирно, как само счастье…» Но это счастье не было долгим. Вскоре Веневитинов возвращается в столицу. Симпатизируя декабристам, тяжело переживает исход событий 14 декабря 1825 года. Осенью 1826 года, будучи переведенным в Петербург на дипломатическую службу, подвергается аресту и обыску. Петербургский период для восходящей звезды русской словесности оказывается недолгим – в марте 1827 года Дмитрий Веневитинов, простудившись, умирает. Его жизнь, короткая, как вспышка молнии, озарила на миг несостоявшийся в полной мере путь избранника и вечного странника, но успела оставить свой неповторимый след в судьбе Воронежа.

Транзитным пунктом русского свободомыслия Воронеж оставался на протяжении всего ХIХ века и даже в дореволюционные годы ХХ столетия. Толстой и Чехов, Горький и Маяковский, – кто только ни останавливался в городе в своих скитаниях по отеческим просторам… Избежал «транзитного» воронежского привала разве что Есенин. Вынужденный побег в Баку совершил по железной дороге через Курск…

Последним трагическим штрихом этого «транзита» стала ссылка в Воронеж О. Мандельштама и приезд к нему в гости в 1936 году А. Ахматовой.

Но и для своих, родных кровинушек, Воронеж нередко являлся «транзитным пунктом».

Вспомним А.В. Кольцова. Разве не странник? Разве не отверженный? Душа тянулась к стихам, а суровая действительность отправляла в бесконечные скитания по Дикому полю. Месяцами не жил дома, гонял отцовский скот. Ночевал с чумаками в степи, у костра. Пел и горевал вместе с крестьянами, вел задушевные беседы с пешими странниками. В степи их тогда хватало: кто бродил в поисках лучшей доли, кто таким образом познавал Бога.

А Иван Бунин? Воронеж подарил младенца миру, записал дату рождения в метрики – и будь здоров, Алексеич, сам разбирайся в своих «окаянных днях» вечного странствования – от особнячка на центральной воронежской улице до тихого парижского кладбища.

В конце 20-х годов прошлого века Воронеж отправил в вечные скитания еще одного своего титана – Андрея Платонова. Сказал ему: ступай! Тот пошел искать сокровенных человеков, ювенильные моря и котлованы новой социалистической жизни в стремительном и яростном мире, да так и не пристал больше к родному берегу, пополнив гряду «летучих голландцев». Зато мотив странничества стал едва ли не самым распространенным в его творчестве. Трудно понять, в чем причины такого обращения к теме, скорее всего, по душевному строю писатель и был странник. Не так давно мне попалась в руки работа Л.П. Фоменко «Мотив железной дороги в прозе Платонова». Исследователь творчества писателя точно подметил: «В художественном мире Платонова железная дорога связана с важнейшим философским мотивом движения, включающего «уход», «возвращение», «дом», «дорогу», «странничество» и т.д… Странничество и поиск, как правило, в русской традиции связаны с пешим передвижением. Такой образ есть и у Платонова (стихи из «Голубой глубины», «Чевенгур», «Глиняный дом в уездном саду», «Июльская гроза» и др.). Совместив традицию странничества с железной дорогой, Платонов обогащает ее неожиданным обертоном, который особенно ярко сказывается в «Сокровенном человеке».

Во второй половине двадцатого столетия список «воронежских скитальцев» пополнился именами Анатолия Жигулина, с юности прошагавшего сибирскими дорогами с клеймом врага народа, и Алексея Прасолова, кочевавшего в своей бесприютности из одного района области в другой…

Ссыльные и не ссыльные, служивые и отдыхающие на кавказских минеральных водах, знатные и разночинные особы – писатели, артисты, музыканты и художники, дипломаты и военные – поручики, капитаны, полковники и генералы, – все они в равной степени были «тучками небесными». И Лермонтов, наверное, первый и единственный из поэтов России особо остро ощутил трагичность великого духовного тракта из Санкт-Петербурга и Москвы на Кавказ:

Дубовый листок оторвался от ветки родимой

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;

Засох и увял он от холода, зноя и горя

И вот, наконец, докатился до Черного моря…

***

Дождь не кончается. Моросит, злит, портит настроение. Тучи, нагоняя и подпирая друг друга, слились в сплошное серое марево, будто что притормозило их беспрепятственное скольжение по воздушной лазури. Я больше не различаю их сказочные силуэты, но инерция лермонтовского поэтического эха сильней переменчивых погод.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?

Зависть ли тайная? злоба ль открытая?

Или на вас тяготит преступление?

Или друзей клевета ядовитая?

Читаю на память эти строки и будто слышу голос поэта. Нет, он не утверждает, и даже не вопрошает, он кричит на ветру, на этом высокомерном зазнайке-потоке, перед которым даже тучи – жалкие, слабые существа. Эти крики-вопросы – словно шифр к разгадке истинного смысла написанного. Какая сильная, оказывается, в этом вспыльчивом, честном юноше, пусть хоть и «странная», но искренняя любовь к Отчизне, к ее героической истории, которую «недаром помнит вся Россия» и которую опошлили «наперсники разврата»! Какая неподдельная любовь к народу, даже к купцу Калашникову, поплатившемуся жизнью в схватке за честь жены и своего рода!.. Лермонтов – тучка. Он мог бы легко скользнуть за горизонт, пролиться дождем – и нет его больше для «севера милого», для «голубых мундиров» и пашей… Но он выше «мелочных обид», его душа полна веры в торжество справедливости и разума, чести и закона: «…есть и божий суд… Есть грозный суд… мысли и дела он знает наперед». Поэт надеется на возвращение, он не желает разделить участь дорогих и близких ему по внутреннему ощущению мира небесных образов. В «минуты роковые» его обуревают сомнения:

Что если я со дня изгнанья

Совсем на родине забыт!

Найду ль там прежние объятья?

Старинный встречу ли привет?

Узнают ли друзья и братья

Страдальца после многих лет?..

«Под бременем познания», горького открытия он готов сравнивать себя с тучками, но его судьба, в отличие от небесных странниц, иная, куда более незавидная. С тучами все понятно: у них нет родины. А у него есть! Он любит «ее степей холодное молчанье, лесов безбрежных колыханье…», любит «проселочным путем… скакать в телеге» и «встречать по сторонам… дрожащие огни печальных деревень». И он жертвует возможностью обрести почти космическую свободу от всего, потому что осознает: человеку этого свыше не позволено. Пусть вокруг «…скучно, и грустно, и некому руку подать», пусть даже: «…печально я гляжу на наше поколенье…», все-таки выбор души однозначен: «Нет у вас родины, нет вам изгнания…» Последней строкой поэт как бы возвращает себя из стихотворной иллюзии в суровую объективную реальность.

А это уже – поступок, это – знак пророка! Печать себе и своему времени.

Обладая фантастической силой поэтического перевоплощения, Лермонтов не только был способен «уйти» в образ, раствориться в нем до последней живой клеточки, он обретал его сущностную энергию. Мысленно срастаясь с «тучками небесными», не оттуда ли, с высоты воплощенного, он взирает на землю? Что ему видится в то мгновение? Лазурная степь? Жемчужная цепь? Нет, это только атрибуты реального мира, его детали. Они важны, без них стихотворный каркас рухнет. За ними поэту являются глубочайшие противоречия мира. Он недоумевает от заложенного природой конфликтного предназначения человека как высшего разумного существа на земле. С одной стороны, человек создан по образу и подобию Божиему и должен быть носителем добра и света, с другой – откуда в нем столько демонического, ярого, откуда столько зла, готовности жестоко и бессмысленно расправляться, мстить, убивать?

И с грустью тайной и сердечной

Я думал: «Жалкий человек.

Чего он хочет!., небо ясно,

Под небом места много всем,

Но беспрестанно и напрасно

Один враждует он – зачем?»

Даже без анализа сложнейших жанрово-композиционных и тематических особенностей стихотворения «Валерик» ясно, что в своих поэтических произведениях 40-х годов поэт достигает пика мастерства, высшей степени художественной обобщенности. Остается удивляться, как удается. Его душевное состояние крайне напряженное. Поэт замотан, растерзан, беспрестанно трясется по дорогам между столицами и Кавказом, участвует в военных операциях с горцами, рискует жизнью...

И всякий раз на его пути – Воронеж. Дорожная неизбежность? Или все-таки божье благорасположение: дать возможность передохнуть в тихом губернском городе, собраться с мыслями, привести себя в чувство?

Дорога в судьбе поэта – мощнейшая мотивация творческого взросления. Дорожные впечатления – уникальная возможность понять себя и других, прикоснуться к земному – сиюминутному и небесному – вечному. Кто еще из его стихотворцев-современников мог легко, подобно космическому кораблю пришельцев, взмыть с сельской обочины, с каменистого берега горной речки, с места боя сразу под облака, к звездам, свободно переместиться в пространстве и времени, сделав рядовую деталь земного бытия неотъемлемой частью мирозданья и высшей гармонии? Наше общество только сегодня с помощью информационных технологий научилось создавать иллюзию картинки, в которой человек будто бы становится живым участником воображаемого действия. А поэтический гений Лермонтова с помощью нехитрых приемов со словом, образом и метафорой, как в современных технология, творил объемную поэтическую иллюзию мира, помещая в него человека, чтобы понять, каков он, откуда в нем столько противоречий и отступлений от «подобия Божия».

Под ним струя ясней лазури.

Над ним луч солнца золотой.

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Стихотворение «Парус», 1836 год. Поэту всего 22 года. Начало поэтического движения к вечному странствованию. Все написанное до этого в основном – ученичество и подражательство, оно – от общей культуры, образованности, начитанности. А в «Парусе» уже сама судьба будущего пророка водит пером по бумаге. Мятежный дух человека с его первородной обреченностью перед силами природы органично вписан в глобальные координаты земли и неба, моря и солнца!

…А уже через год Лермонтов будет сослан на Кавказ за дерзкий стихотворный отклик на смерть Пушкина. И маршрут его впервые проляжет через незнакомый ему город – Воронеж.

…А в 1839 году наконец-то закончит поэму «Демон», в которой по воле автора пространство, время и дух то сведены в точку, то отодвинуты до башен монастыря, а то распахнуты до космических горизонтов, над которыми «…за веком век бежал, // Как за минутою минута, // Однообразной чередой…». И кульминацией авторской медитации станет сцена клятвы Демона. Это – не воспаленный бред влюбленного юноши, стоящего на коленях перед любимой, это – голос неба, дыхание вселенной:

Клянусь я первым днем творенья,

Клянусь его последним днем…

…А через четыре года Лермонтов напишет «Тучи»… И такая же, как в «Парусе», простота, ясность и обманчивая внешняя безыскусность. Но вместо юношеского показного бунтарства мы угадываем пророческую мудрость мужа, воина, поэта, соединившего в себе несоединимое – все параллели мира, его философско-этические и духовно-нравственные потоки.

***

Дождь снова прекратился, небо стремительно очистилось. Синева и солнце. Два цвета торжествуют, наполняют красками каждый уголок земного пространства. И – ни одной тучи.

А как же Лермонтов? Как же мои попытки повстречать его на Большой Дворянской – главной улице старого Воронежа? Ведь он уже тут бывал. И когда ехал в конце января 1841 года из Новочеркасска… Останавливался в гостинице Колыбихина. Не сильно задержался, правда, спешил, не терпелось в столицу, к друзьям… И когда в конце апреля – начале мая того же года, но уже на обратном пути, из Петербурга на юг… Ехал не один, со своим другом и родственником А.А. Столыпиным – Монго. Ехал с неохотой, трудно. Словно нехорошие предчувствия одолевали. Потому, наверное, и задержался на несколько дней в провинциальном Воронеже. Сняли с Монго номера в гостинице Евлаховой и немного покутили, повеселились с местными барышнями…

…Мысли навязчивы, от них тяжело отмахнуться. И я хочу, чтоб снова по небу поплыли тучи. И тогда поэт будет мне ближе. Ведь он – тучка! У него этот образ по всему творчеству. Помните:

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана…

Я пытаюсь остановиться на этих строчках и не могу: они выскальзывают из сознания наружу:

Утром в путь она умчалась рано,

По лазури весело играя…

И пока нервничаю по поводу перемен погоды, пока надрываю сердце глупыми вопрошаниями, кажется: все эти небесные существа из всех лермонтовских стихотворений и поэм, прозы и писем наползают на меня, обволакивают, завораживают и под воздействием счастливого колдовства, растворившегося в крови, обжигающего прелестью и тайной, уносят за собой в край вечной гармонии…

И я спрашиваю, не знаю у кого, просто спрашиваю: как удалось поэту в этом стихотворении соединить волшебную простоту и глубочайший философский и нравственный подтекст? Ни единого намека на конкретную житейскую ситуацию, ни малейшего штриха в описании места или времени действия и уж тем более – открытой обиды и презрения, как, например:

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ…

Только настроение и музыка. Вечные мотивы, понятные любому чуткому сердцу и здравому уму. Это как у Пушкина в стихотворении «Я вас любил…».

Кто только ни следил за плавным движением небесных путешественниц! Кто ни дивился их причудливыми неземными формами! Не правда ли, красиво, романтично, забавно? Наверное, и через сто лет какой-нибудь гордый юноша – ровесник Лермонтова, только не с саблей на боку и верхом на лихом коне, а с чипом в башке и с монитором в зрачке, будет с интересом следить за полетом туч. Может, даже будет испытывать чувство легкой грусти, одиночества от мимолетности жизни. Что поделать: присутствие человека в обществе себе подобных не гарантирует защиту от таких душевных состояний. При виде проплывающих мимо «тучек небесных» почему-то наиболее остро осознаешь себя пылинкой в космической бездне…

А вот Лермонтов двумя последними строчками разрушил стандартные романтические ощущения, придав стихотворению ненавязчиво-горестное, но легко прочитываемое гражданское звучание:

Вечно холодные, вечно свободные,

Нет у вас родины, нет вам изгнания…

Парадоксальный, нежданный поворот авторского настроения – словно отрезвляющая от романтического опьянения дождевая струя. Иллюзии созерцания, созданного в первом четверостишии, рассеялись. Дохнуло хладом космической бездны, взглядом оттуда, откуда всего видней: кто ты – властелин, раб, избранник, изгнанник, пророк или бунтарь-одиночка? Согласен ли ты разделить судьбу «вечно свободных» тучек, кому «чужды… страсти и чужды страдания» или все-таки лучше оставаться в трудной доле изгнанника, но вместе с родиной? И только потом, перед последней поездкой на Кавказ, за несколько месяцев до трагической дуэли, Лермонтов будто сделает «контрольный» поэтический выстрел:

Прощай, немытая Россия!..

Быть может, за стеной Кавказа

Укроюсь…

***

Небо слышит своих избранников. Небо не теряет с ними связи, сколько бы лет не минуло на земле, сколько бы туч не проплыло по голубой лазури.

…Слава богу, после короткого прояснения тучи вновь вынырнули откуда-то, будто из-под карнизов многоэтажек или из-под придонских холмов, и плывут себе – на радость фантазиям лета.

Степью лазурною, цепью жемчужною…

…Все-таки здорово, что поэт всякий раз отправлялся на Кавказ через мой город. Наверное, поэтому я слышу его голос, различаю в забытом сонме людских шагов чеканный строй его гусарских сапог. А еще я пытаюсь представить образ поэта, во что он одет, похож ли на того, что привычно смотрит с книжных страниц. Мысленно рисую нашу возможную встречу.

Наедине с тобою, брат,

Хотел бы я побыть…

Нет, это не пойдет – финал трагичен. Может:

Из-под таинственной холодной полумаски

Звучал мне голос твой отрадный, как мечта?..

Пожалуй, это ближе к настроению. Но смущает слово «отрадный»…

И вдруг случайно, почти беспричинно из памяти выплывают строчки его «Казачьей колыбельной песни»:

Богатырь ты будешь с виду

И казак душой…

Я не могу сообразить, отвечают ли они воображаемой сцене встречи. Скорей всего, нет. Но строчки помимо воли льются из души музыкой – немножко грустной, немножко светлой. Я пытаюсь понять, откуда эта музыка? Почему эта песня мне знакома? Где я мог ее слышать раньше?

Дам тебе я на дорогу

Образок святой:

Ты его, моляся богу,

Ставь перед собой…

И меня озаряет: эту песню пела нам, братьям, бабушка. Она училась в церковно-приходской школе еще в начале прошлого века. Когда ей было восемьдесят лет, она свободно цитировала наизусть целые куски из стихотворений Кольцова, Никитина. А «Колыбельную…» Лермонтова пела…

Вот как учили наших бабушек русской поэзии!

***

Лермонтов трижды проезжал на Кавказ через воронежский край. Однажды, в 1840 году, он отправился к месту службы с однополчанином Александром Гавриловичем Реми. Впоследствии попутчик и однополчанин поэта стал известным генералом. Погиб трагически в 1871 году в железнодорожной катастрофе. О совместной поездке на юг договаривались в Петербурге с еще одним товарищем по лейб-гвардии гусарскому полку Александром Львовичем Потаповым, который взял с Реми и Лермонтова слово, что они попутно погостят в его имении, в деревне Семидубравное Землянского уезда Воронежской губернии, куда он отправлялся несколькими днями раньше.

Потапов, происходивший из знатного генеральского рода и являвшийся внуком воронежского губернатора екатерининского времени, письменных воспоминаний о полковом товарище Лермонтове не оставил. Известно лишь, что некоторые сведения о поэте сообщил первому биографу Лермонтова П.А. Висковатому. В 1891 году тот издал книгу «М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество». Из сообщенного Потаповым стало известно, что в Семидубравном Лермонтов сочинил музыку для своей «Казачьей колыбельной песни» и что ноты этого произведения находились в имении.

Впоследствии этот примечательный факт из биографии М.Ю. Лермонтова использует Ираклий Андроников в статье «Образ Лермонтова».

В 1877 году «Донская газета» опубликовала «Случай из жизни М.Ю. Лермонтова», записанный якобы неким автором, укрывшимся под криптонимом «Гр.», со слов покойного генерала А.Г. Реми. Из газетного сообщения следовало, что эта поездка для Лермонтова не была простой. (Кстати, в публикации называется дата – 1841 год, но исследователями, в частности Г.В. Антюхиным, Б.Г. Окуневым и другими, на основании краеведческих материалов указывается 1840 год – прим. авт.). Поначалу Реми не хотел брать в попутчики поэта из-за его сложного характера. Лермонтов дал клятву вести себя в дороге мирно. Но когда, то ли еще в Петербурге, то ли по дороге, поэт узнал, что у полкового товарища в Семидубравном гостит к тому же его двоюродный дядя – генерал Потапов, слывший в среде офицеров свирепым «зверем», Лермонтов отказывался заезжать в деревню, отговаривал и Реми. Однако гусарское слово было дороже непредвиденных обстоятельств. Опасения Лермонтова оказались напрасными. По сообщению той же газеты, когда после обеда Реми и Потапов-младший пошли зачем-то во флигель, поэт остался наедине с генералом. Каково же было удивление последних, когда они, возвратившись примерно через полчаса, увидели на одной из площадок сада сидящего на генеральской шее Лермонтова. «Оказалось, что «зверь» и до лихорадки боявшийся его поэт играли в чехарду», – пишет газета. Развязкой коллизии стали генеральские слова: «Из этого случая вы должны заключить – какая разница между службой и частной жизнью – будьте и вы такими же. На службе никого не щажу – всех поем, а в частной жизни я – человек, как и все».

«А.Л. Потапов, - заключает «Донская газета» - бывши на Дону атаманом, подтвердил этот рассказ».

…Некоторые исследователи высказывали предположение, что каприз Лермонтова объяснялся не боязнью поэта повстречаться с генералом-«зверем», а свободолюбивыми идейными настроениями. Из биографии генерала Алексея Николаевича Потапова следует, что он повел себя крайне верноподданнически в день восстания декабристов, 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, за что и был пожалован взошедшим на престол новым императором Николаем I званием генерал-адъютанта. Затем вошел в следственный комитет, который занимался делом декабристов, в августе 1826 года был произведен в генерал-лейтенанты… Лермонтову, симпатизировавшему декабристам, эти факты были известны.

Увы, как бы там ни было, история рассудила всех.

А мы благодарим судьбу за то, что поездка Лермонтова в Семидубравное в тот раз все-таки состоялась.

Все дни, проведенные в имении Потапова, Лермонтов был бодр и весел, музицировал и наверняка не единожды презентовал в собственном исполнении «Казачью колыбельную песню».

***

Воронеж… Степь… Тучи… Колыбельная песня…

Сам узнаешь, будет время,

Бранное житье;

Смело вденешь ногу в стремя

И возьмешь ружье.

Как это все мило и грустно, понятно и близко. И тревожно!

И – образ поэта как воплощение настроения. Скользит по небу тучкой из исторического небытия, чтоб хоть одним глазком взглянуть на город, в котором когда-то местная газета в хронике сообщала: в гостинице такой-то такого-то числа останавливался господин поручик М.Ю. Лермонтов…

Пытаюсь вместе с поэтом представить ту старину, и мне почему-то верится, что Лермонтову наверняка льстило, что он, автор стихотворения «На смерть поэта», несколько раз повторял маршрут своего поэтического кумира – Пушкина.

Но вот случился же парадокс истории! О Лермонтове губернская действительность оставила память в виде коротких строчек в хрониках «Воронежских губернских ведомостей» и в воспоминаниях современников. О посещении же нашего края «солнцем русской поэзии» воронежские архивы молчат. Пока ни единой строки, кроме страстного желания местных краеведов разыскать хоть какое-то упоминание. И желание это постоянно подпитывается строчкой самого Пушкина из «Путешествия в Арзрум»: «Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине». С этим авторским признанием следы пребывания поэта в воронежских просторах затерялись. Живут, правда, легенды. Лично мне известны две.

Первую я услышал лет десять назад в старинном донском селе Нижний Мамон. Это примерно километров двести с небольшим на юг от Воронежа. Село растянулось на пятнадцать верст вдоль берега Дона.

В те годы, когда вечные странники русской литературы совершали поездки на Кавказ, в Нижнем Мамоне осуществлялась переправа через Дон. В наши дни здесь, в обыкновенной деревенской избе, располагается этнографический музей. В нем весьма даже уютно. Есть и уголок, посвященный А.С. Пушкину. Среди вещей и утвари привлекает старинный чайник. Местная экскурсоводша всегда увлеченно и с гордостью рассказывает, что именно из него нижнемамонский пастух угощал Пушкина чаем. «Иначе и быть не могло, - говорила она убежденно, - потому что другого пути на юг в ближайшей округе не было. Стало быть, Пушкин в нашем селе был!»

Наверное, жаль, что это – легенда! И, наверное, это – счастье, что у села Нижний Мамон и у его жителей есть легенда: такие легенды помогают нам выжить, сохраниться в нынешних безжалостных тисках глобализма и вымывания мультимедийными технологиями из молодого национального сознания исторической памяти…

Вторую легенду о пушкинском маршруте по воронежским землям услышал летом 2012 года, в день рождения Александра Сергеевича. И совсем в другой стороне от исторического кавказского тракта – около Нововоронежа, в селе Олень-Колодезь. Местные жители убеждены: именно из их родников Пушкин пил студеную воду. Автор исторической хроники о Петре I не мог не заехать сюда, потому что наверняка знал, что в Олень-Колодезе император бывал не один раз. Почему бы не посмотреть на село, куда приезжал сам царь-корабел?

Поклонники красивой легенды даже установили на околичном взгорке памятный знак. Он напоминает чем-то треногу. На знаке надпись о том, что через это село проезжал Пушкин. Ежегодно в день рождения поэта, шестого июня, у этого знака собираются самодеятельные поэты из окрестных сел и из города атомщиков. Читают стихи, делятся новостями и впечатлениями. Приглашают в гости профессиональных авторов из Воронежа. В качестве гостя я и побывал на легендарном месте.

Конечно, жалко, что в Воронеже, кроме легенд, нет документальных свидетельств о пребывании Пушкина. И все-таки прочная незримая нить соединяет и роднит наш город с великим поэтом-странником. И этой связующей нитью, несомненно, является Алексей Кольцов, который был лично знаком с Пушкиным. Встречались они в Петербурге в 1836 году.

Их встреча – символический знак судьбы в литературной биографии Воронежа и в его историческом предназначении быть не только транзитным пунктом русского свободомыслия, но и родиной отечественной поэзии.

Тогда в северной столице встретились не просто два поэта, но и два достойных сына Отечества. Дворянин и разночинец. Эстет и самородок. Представители двух сословий, двух эстетик и культур… Один гениально переплавил застывшую, омертвевшую в строгих канонах классицизма дворянскую литературную традицию в живую, звенящую, солнечную энергию человеческого торжества. Другой вывел крестьянскую душу, чистую, как утренняя роса, звонкую, как речная струя, и вольную, бесконечную, как воронежская степь, за деревенскую околицу. И по ухабам, по большаку, по почтовому тракту дошла она, томящаяся в нужде и празднествах, буйстве и лени, в трудовом гнете и мироедстве помещиков, в веселой и грустной песне, в безответной, нежной любви и огневой, безрассудной пляске, – до столичных бульваров.

Ах ты, степь моя,

Степь привольная,

Широко ты, степь,

Пораскинулась,

К морю Черному

Понадвинулась!

В гости я к тебе

Не один пришел:

Я пришел сам-друг

С косой вострою;

Мне давно гулять

По траве степной

Вдоль и поперек

С ней хотелося…

Пушкин интуитивно рассмотрел в Кольцове родоначальника пробивающегося из глубин народного поэтического сознания самостоятельного литературного направления. Наверное, это же самое рассмотрели в Кольцове и воронежский книгопродавец Д.А. Кашкин, и семинарист А.П. Сребрянский, а также современники и друзья Пушкина: Н.В. Станкевич, В.Г. Белинский, В.Ф. Одоевский, П.А. Вяземский, В.А. Жуковский (кстати сказать, Василий Андреевич дважды встречался с поэтом в Воронеже в 1837 году – по дороге на юг в составе придворной свиты и обратно). А русские композиторы охотно создавали на кольцовские тексты музыкальные произведения. Но самое важное, что стихи и песни Кольцова принял простой народ, который и ныне поет их, не догадываясь, кто автор слов.

Странническая поэтическая судьба Кольцова, как и его великих современников, в век экспансии информационных технологий поучительна: они не дают нам оторваться от истоков, от почвы, не позволяют просвещенному цинизму и прагматической выгоде от всего выкорчевать из народной памяти корни нашей духовности и культуры.

Особенно остро понимается это во время поездок по воронежской глубинке. Ни современные машины и агрегаты в поле, ни звук авиалайнера в небе, никакая другая деталь окружающего мира не способны компенсировать даже сотой доли настроения, которое мы получаем при общении с природой. Человек – природа – мир. Божественное триединство от Сотворения… Меняется материальная обстановка, на смену устаревшим приходят более усовершенствованные предметы быта, а человек в сущности остается собой: работает, гуляет, влюбляется, воспитывает детей, бывает – пьет, буянит и ленится. Ничего не поделаешь – это жизнь. Как во все времена. И во все времена у человека один и тот же проклятый вопрос: он над природой и миром – властелин или природа и мир – над ним…

…Наверное, это глупо, нелогично, но почему-то и об этом тоже думалось мне в эти дождливые часы июльского утра, в моменты духовного и эмоционального сопряжения с «тучками небесными». Да и размах-то у Кольцова разве не схожий, не близкий лермонтовскому?! Вон куда замахнулся – «к морю Черному». Даже настырных юношеских амбиций не скрывал: давно ему гулять с косой «по траве степной … хотелося…».

Оказывается, этот самородок-прасол в творческом полете способен был пронизать воображаемые поэтические пространства, как и Лермонтов – вечный изгнанник на земле и вечный избранник неба.

Остается сожалеть, что у Кольцова и Лермонтова не было встречи. Хотя каждый из них друг о друге, наверное, слышал. Интересно, каким бы могло быть их знакомство? Лермонтов – не Пушкин. Пушкин – певец земли и сердца, он с радостью поддержал такое поэтическое явление, как Кольцов. Лермонтов – певец неба и мятущейся души. Принял бы он Кольцова, рассмотрел бы в нем родственную странническую душу? Захотел бы пригласить в сообщество «тучек небесных»?

***

Летний дождь – капризное созданье… Пока я любовался лермонтовскими тучами, пока готовился к мысленной встрече с поэтом, пока размышлял над строчками его стихов, к полудню ветер поменял направление. Горизонт очистился. И где теперь те чудные небесные пилигримы, которые всколыхнули сердце, разбередили, взволновали? В каких краях-пределах?..

Не в такой ли точно день 27 июля (по новому стилю) 1841 года у горы Машук предательская пуля прервала земной полет поэта?..

…А деревню Семидубравное Землянского уезда Воронежской губернии в годы советской власти переименовали в Новую Покровку Семилукского района. Вряд ли теперь различит ухо среди земных звуков этого селения мелодию «Казачьей колыбельной песни», которую Лермонтов написал здесь, в степной глуши, когда гостил в имении Потаповых…

Стану я тоской томиться,

Безутешно ждать;

Стану целый день молиться,

По ночам гадать;

Стану думать, что скучаешь

Ты в чужом краю…

2012

«ЗДЕСЬ, ОДНАКО, ПРОБУДЕМ ДВА ДНИ…»

В сентябре 1818 года великий русский поэт Александр Сергеевич Грибоедов во время поездки на Кавказ в должности секретаря при царском поверенном в делах в Персии сделал короткую остановку в Воронеже. Причиной задержки молодого дипломата послужила поломка дорожного экипажа.

В Воронеже сентябрь, ранняя осень – удивительное для нашего города время года. Уже не жарко и пока не холодно. Горожане спешат по своим делам в лёгких курточках нараспашку. Всё вокруг дышит умиротворением и надеждами. Жёлтая листва если и встречается на тротуарах и у обочин дорог, то в весьма скупых количествах. Кажется, эта яркая солнечная благодать никогда не кончится.

Тончайшая, необъяснимо лёгкая грусть этих мгновений располагает к раздумьям. Хочется оставить мирскую суету и хотя бы на малую песчинку приблизить себя к пониманию, кто ты здесь, в этом дне, в этом месте, среди знакомых тротуарных дорожек из плитки, в тени лип и клёнов. Рядом в сквере, в нескольких десятках метров от тебя, памятник Петру I. Император, чей профиль легко угадывается за кучерявой листвой с едва уловимыми желтоватыми прожилками, будто следит величавым царственным оком за тобой, за прохожими. Вернее, это он так приглядывает за городом, в котором самолично строил и спускал на воду военные корабли, дабы отбить у турок выход к Чёрному морю. И от этого горожанам с царём-памятником чуть спокойней.

В такие сентябрьские мгновения душа сама тянется объять каждую неброскую деталь пейзажа. И кружащую в вышине птицу, чуть не задевающую крылом купола Благовещенского собора. И стрелки часов на башне ЮВЖД, отсчитывающие минуты человеческого бытия и целые эпохи в судьбе города. И монументальную незыблемость, аккуратность кирпичной кладки в небольших старинных постройках, разбросанных то тут, то там по холмистой окрестности в окружении безликих и вычурных новостроек.

Неторопливо спускаюсь от Петровского сквера к Чернавскому мосту. Чем ближе к руслу бывшей реки, нынешнему водохранилищу, тем волнительней на душе. К мосту у меня отношение трепетное, как к священному сооружению. Для меня он – живое существо, а хранилища его виртуальной памяти бесценны для потомков.

Построили мост в 80 годах ХVIII века, в те самые времена, когда императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма к России. Около моста располагался Чернавский рынок. Улица Степана Разина называлась тогда Чернавским съездом. Нижнюю часть её народ величал Попово-Рыночной по имени тамошнего базара – Попова рынка, который размещался примерно в том месте, где в наше время пересекаются улицы Большая Манежная, Цюрупы и Сакко и Ванцетти. На тогдашней Попово-Рыночной улице селились богатые воронежские торговцы. Они возводили себе крупные особняки из кирпича.

Да, мост давно не деревянный, его старомодный кафтан потомки не единожды меняли на более респектабельные сюртуки. В послевоенную эпоху для героического моста, сильно пострадавшего и почти полностью разрушенного в жестоких сражениях за Воронеж с немецко-фашистскими войсками в 1942-1943 годах, отлили одежду из прочного железобетона. В постсоветскую бытность он принарядился в новый, сваренный по последней моде стальной костюм с замысловатыми опорами, растяжками и прочими атрибутами сложного инженерного и архитектурно-композиционного сооружения в контексте современного городского ландшафта. Но родовой символизм Чернавского от смены «верхней одежды» не прерывается. Мост помнит сотни, тысячи событий – незначащих и грандиозных, радостных и трагических, весёлых и горьких. В его перилах, ограждениях и пролётах промелькнули тени простых горожан и сановных персон, царей и губернаторов, рядовых и генералов, писателей и художников, ссыльных и вольнонаёмных. Как мудрый старец – вечный хранитель некоего родового начала, соединяет он берега Воронежа, оставаясь неизменным символом духовной, культурной и нравственной целостности города.

Приближаясь к Чернавскому мосту, медленно, шаг за шагом, будто бы погружаюсь в невидимые слои некогда живого, колготливого городского пятачка, с которого начинался путь либо на гору в город, либо в заречную сторону из города – к Придаче и далее уже в степь, к Битюгу, Дону. Другого места переправы просто не было.

Многое навевает мост, и от этого хорошо и заманчиво. Я понимаю, что это, конечно же, проделки нынешнего сентября, солнечного волшебника, который, не спрашивая, взял и перепутал всё внутри меня, сместил время и события, крупный план и детали, ощущения и разум, окутав тело, думы и чувства плотным золотисто-бирюзовым маревом, исходящим от водяной ряби водохранилища.

Двести лет назад, в сентябре 1818 года, по Чернавскому мосту проезжал Александр Сергеевич Грибоедов, случайный воронежский гость, заночевавший у нас по причине поломки брички. Наверняка мост помнит торопливый гул экипажа сановного путника и молодецкое поскрипыванье обновлённых, починенных мастеровитой рукой колёсных пар. Под их бойкий и ритмически слаженный аккомпанемент молодого дипломата увозила в чужую, далёкую Персию сама судьба, будто подсказывая мосту, кто едет, куда, зачем и кем незнакомец воротится назад.

Не могу судить, каким был в тот год сентябрь. Возможно, таким же солнечным и тёплым, как в минуты моей прогулки вниз по улице Степана Разина, а, может, наоборот, ветреным и дождливым. Тем не менее, оба этих сентября на коротком уличном отрезке соединились во мне, взвихрились, рождая невероятные ассоциации, образы и картины в судьбе этого гениального соотечественника.

Вот ведь как получается. Житейская случайность в послужном списке поэта Грибоедова обернулась логической закономерностью многих важных событий в его биографии. Не откажись Александр Сергеевич в 1818 году от места чиновника русской миссии в США, не было бы и поездки дипломата через Воронеж на Кавказ. И не случилось бы поломки брички. И не ночевал бы А.С. Грибоедов в нашем городе. Не писал бы, наконец, отсюда письмо своему другу Семёну Никитичу Бегичеву в столицу. И не было бы повода ни у меня, ни у моих земляков гордиться причастностью этого великого сына России к истории нашей малой родины.

События с карьерными парадоксами А.С. Грибоедова в том году развивались стремительно. Сразу за отказом от службы в Америке последовало назначение на должность секретаря при царском поверенном в делах в Персии. К месту службы поэт, не мешкая, отправился в конце августа. Как он сам признавался в письмах с дороги, по пути на Кавказ он совершал короткие остановки в Новгороде, Москве, Туле и Воронеже. Далее путь начинающего дипломата лежал по донской казачьей стороне и кавказским предгорьям…

В десятках метров от Чернавского моста меня охватывает странное чувство беспокойства, оно несёт меня за горизонты реального, в мир воображения. Времени будто бы не существует, его границы размыты потоком фантазии. Кажется, здесь уже не наш сентябрь, а тот, из прошлого, и я ступаю не по ровненькой тротуарной плитке, а по не мощёной ещё мостовой Чернавского съезда. Почти рядом, в нескольких десятках шагов, экипаж. Чувствуется, не местный, скорей, из столицы. Из него с озабоченным выражением лица выходит молодой барин в очках, о чём-то напряженно размышляя.

Боже, так это и есть Грибоедов!

«Беда, барин, – вроде бы доносятся до моего уха слова извозчика. – Нонеча с починкой никак не управятся. На завтра-ть обещаются починить».

«Нехороший знак, – раздражённо думает Александр Сергеевич. – До Персии вон сколько вёрст, а родная земля уже не отпускает! Теперь вот, сударь, будь добр, ночуй себе здесь».

В гостевом доме поэт первым делом берётся за письмо к Семёну Бегичеву: обещал при первой же возможности сообщить другу о себе. И такая возможность появилась в Воронеже.

«Прощай, мой милый, любезный друг; я уже от тебя за 1200 вёрст, скоро ещё дальше буду; здесь, однако, пробудем два дни, ближе не берутся починить наших бричек» (Здесь и ниже ссылки на письмо Бегичеву С. Н., 18 сентября 1818 года. – Прим. авт.)

Грибоедов никак ещё не остынет от недавних столичных встреч и разгорячённых бесед…

«В Москве всё не по мне. Праздность, роскошь, не сопряженные ни с малейшим чувством к чему-нибудь хорошему…»

Он мысленно продолжает неоконченный спор – на что годен. И это его состояние понятно: дипломату всего 23 года, его сердце пылко и горделиво, оно жаждет побед и признания, душа рвётся к карьерным высотам и творческим вершинам…

«Все тамошние помнят во мне Сашу, милого ребенка, который теперь вырос, много повесничал, наконец, становится к чему-то годен, определен в миссию, и может со временем попасть в статские советники, а больше во мне ничего видеть не хотят. В Петербурге я, по крайней мере, имею несколько таких людей, которые, не знаю, настолько ли меня ценят, сколько я думаю что стою; но, по крайней мере, судят обо мне и смотрят с той стороны, с которой хочу, чтоб на меня смотрели».

Особо занимают думы о литературе…

«В Москве совсем другое: спроси у Жандра, как однажды, за ужином, матушка с презрением говорила об моих стихотворных занятиях и еще заметила во мне зависть, свойственную мелким писателям, оттого, что я не восхищаюсь Кокошкиным и ему подобными…»

Строчки из воронежского письма, будто сами бегущие по бумаге, торопят поделиться чувствами ещё вчерашними, отнюдь не сиюминутными и уж тем паче не завтрашними, хотя поэт буквально пропитан дорожными думами о своей комедии «Горе от ума». Но в письме из Воронежа об этом ни слова.

О задумках Грибоедова создать сатирическую комедию нравов С.Н. Бегичев знал изначально. По его признанию, уже в 1816 году поэт написал несколько сцен пьесы и читал их друзьям. К сожалению, первоначальные наброски не сохранились. План произведения в целом был схож с позднейшей редакцией, однако истинная роль Чацкого автору долго не была ясна до конца, Репетилов вообще в действующих лицах не значился, присутствовало также несколько иных персонажей, например, жена Фамусова, однако впоследствии они были исключены поэтом из текста комедии…

Александр Сергеевич, отставляя в сторону перо и бумагу, обращается к рукописи своей недописанной пьесы, ещё и ещё раз прочитывает сюжет в надежде выявить изъяны либо нестыковки. Более всего по-прежнему волнует главный герой, Чацкий. По задумке Грибоедова, это молодой современник, дерзновенный юноша с благородными и чистыми помыслами, но высший свет категорически не понимает его и не принимает.

Налицо вечная драма – конфликт детей и отцов, обращающийся под пером поэта в комедию нравов…

И, конечно же, первые проблески досель неведомого обществу явления – лишние люди…

Ещё не выписан, как хочется, его любимец Чацкий, и пушкинский Онегин только в замыслах, а лермонтовского Печорина вообще в помине нет. Но Грибоедов уже слышит шаги нового поколения, в нём всё напористей, громче звучит его голос. Это незнакомое племя рождается как бы из спор больного общества, из его замшелой морали и нравственности. Культ знания, внутренняя свобода и раскованность в поведении, критический, порой до циничности взгляд на окружающий мир, на устои предков отличают это поколение от предыдущих; и закостеневшее в предрассудках и стремлении к личному благополучию старое общество, страшась перемен, отторгает его, делая изгоем всякого молодого нигилиста, осмелившегося посягнуть на святое:

Теперь пускай из нас один,

Из молодых людей, найдется – враг исканий,

Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,

В науки он вперит ум, алчущий познаний;

Или в душе его сам Бог возбудит жар

К искусствам творческим, высоким и прекрасным, –

Они тотчас: разбой! пожар!

И прослывёт у них мечтателем! Опасным…

Грибоедов хотел, было, написать Бегичеву о своих мыслях, но, заложник дорожной поломки, можно сказать, невольный воронежский пленник, он крайне раздосадован дорожными неурядицами, с трудом сдерживает себя, какие тут откровения. Да и не время пока. Новые грани и повороты будущей комедии в минуты воронежских раздумий ещё туманны, как приречная пелена за окном гостиничного двора.

Александру Сергеевичу понятно пока одно: это будет не просто весёлая, лёгонькая, как бы для развлечения публики вещица, где беспечно мурлычут про обыденные дела-заботы причудливые персонажи. Это будет жар, вулканическое пламя из недр его собственного сердца. Это будет портрет нового человека. Пускай в чём-то и автопортрет. Но разве возбраняется художнику списывать героя с себя? Чураться, стесняться нечего. Это ведь не образец бессловесного, рабского, как фонвизинский недоросль Митрофанушка и его прототип, которого Грибоедов уже окрестил в своих первых набросках характерной фамилией Молчалин, а изваяние образованного, честного, бескорыстного и потому раздражающего и вызывающего угрозу устоявшемуся порядку современника.

Грибоедов с горечью улыбается и, гримасничая, будто изображая кого-то из ближайшего окружения, ироничным шёпотом читает строчки из своего незавершённого произведения, обращённые устами Фамусова к Скалозубу:

…Вот-с - Чацкого, мне друга,

Андрея Ильича покойного сынок:

Не служит, то есть в том он пользы не находит,

Но захоти – так был бы деловой.

Жаль, очень жаль, он малый с головой,

И славно пишет, переводит.

Нельзя не пожалеть, что с эдаким умом...

Александр Сергеевич в очередной раз, как и там, в Петербурге, с удивлением ловит себя на мысли, что по неведомой странности невольно обращается к комедии Фонвизина «Недоросль», будто бы сверяет плод своего творения с уже утвердившимся в русской литературе образцом для подражания. Его всегда восхищало мастерство Фонвизина, с каким тот выписал своих персонажей, особенно главного героя Митрофанушку. Браво, Денис Иванович! Блестящий пассаж для потомков и филигранная лепка типажа в образе молодого лентяя, транжира отцовского богатства, чья жизненная энергия и философия существования заключена в примитивную формулу: не хочу учиться, хочу жениться.

Грибоедова и самого давно раздражает способность реальных Митрофанушек и Молчалиных приспосабливаться к внешним обстоятельствам, дабы извлечь корыстную для себя выгоду. Это они в большинстве своём и подвигли Александра Сергеевича взяться за перо. Ими давно переполнен столичный высший свет. Подобные типы, приветствуемые избранным обществом за их покорность, готовность терпеть любое унижение и неприкрыто льстить всякому, кто над ними имеет власть, занимают в обществе законное место умных, образованных граждан и лишают их возможности утвердиться и оказывать положительное влияние на ход событий…

Александр Сергеевич пожимает плечами, выдыхая:

Недаром жалуют их… государи.

И следом едко, будто констатирует очевидный факт:

А впрочем, он дойдет до степеней известных,

Ведь нынче любят бессловесных.

Последние месяцы поэт буквально физически чувствует омерзительную брезгливость ко многим, с кем сводят его житейские и карьерные обстоятельства: к брюзжащим в годах сановникам и их чопорным жёнам, к избалованным барчукам и барышням – недоученным, тупеньким и лишённым малейшего внутреннего желания образовываться. Их глупость сознательно поощряется, им создают условия для оной, дабы те жили по известной формуле отцов, которую поэт выразил в рукописи предельно ёмко:

Не надобно иного образца,

Когда в глазах пример отца…

Грибоедов ещё не явно, но уже интуитивно понимает, что его попытка написать сатирическую комедию возлагает на него особой тяжести груз: вынести приговор неспособному к совершенствованию обществу. В своих творческих оглядках на старшего коллегу он не подражает, не повторяется, а развивает, углубляет тему, как бы подсказывая дорогу к нравственному очищению общества через образ Чацкого, чьи страстные саркастические монологи звучат как вызов существующим нравам и морали и чьими устами, кажется, глаголет новая истина:

И точно, начал свет глупеть…

Свежо предание, а верится с трудом,

Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;

Как не в войне, а в мире брали лбом,

Стучали об пол не жалея!

Кому нужда: тем спесь, лежи они в пыли,

А тем, кто выше, лесть, как кружево, плели.

Прямой был век покорности и страха,

Все под личиною усердия к царю.

Грибоедов готовит себя к тому, чтобы противостоять этой мощной феодально-наследной порочности. Её апологетом и идейным радетелем в пьесе выступает управляющий в казённом месте Павел Афанасьевич Фамусов. Александр Сергеевич всерьёз рассчитывает при помощи комедии донести до думающих граждан Отечества мысль: фамусовская система ценностей порочна, губительна, она лишает перспектив будущие поколения и государство. Для многих именитых дворянских семейств кумовство, лесть, раболепство и цинизм притупили страх перед Богом, те бесстыдно устроили неприкрытый торг ближними, родственниками, человеческой совестью в корыстном достижении личного благополучия:

Что по отцу и сыну честь:

Будь плохенький, да если наберется

Душ тысячки две родовых, -

Тот и жених.

Другой хоть прытче будь, надутый всяким чванством,

Пускай себе разумником слыви,

А в семью не включат.

Уже через несколько лет, по выходе пьесы, откровения Фамусова упадут в наэлектризованную и раздраженную столичную атмосферу, до крайности напитанную новомодными якобинскими идеями и, словно молния, взорвут её, доставив автору многие неприятности. Но ещё более общество всколыхнут монологи Чацкого. Молодые прогрессисты узнают в главном герое себя, представители высшего света вздрогнут от авторской наглости: это что себе позволяет сочинитель, откуда взял такого опасного выскочку Чацкого, с какой целью выдумал?! Уж не тащит ли всякую мерзость с чужеземья?

Действительно, А.С. Грибоедов, человек с блестящим европейским образованием, увлечённый, как и многие его современники, модной в России первой трети ХIХ века французской философией и литературой, страстно тянется к передовым западным идеям и творчеству зарубежных авторов. В их произведениях он находит созвучные, родственные мотивы, близкие ему по духу и смыслу.

В 1823-1824 годах, когда с позволения генерала Ермолова отпускник Грибоедов надолго задержится в Петербурге, поэт заново будет восстанавливать в памяти атмосферу высшего света, от которой отвык за долгие месяцы службы в Персии, и горячо, жадно станет писать по свежим впечатлениям всё новые и новые сцены комедии «Горе от ума». Друзьям и знакомым, не таясь, признается, что замыслил создать нечто подобное пьесе Мольера «Мизантроп», в которой главный герой Альцест, как и его Чацкий, представляет собой «злого умника», яростно обличающего пороки общества.

Весной 1824 года, продолжая находиться в отпуске, вместе с семьей Бегичева Александр Сергеевич отправится в имение Дмитриевское (Лакотцы) Тульской губернии Ефремовского уезда и там продолжит работу над пьесой, чтобы уже летом по возвращении в столицу обнародовать её.

Петербург встретит комедию «Горе от ума» восторженно. Москва увидит в пьесе пасквиль на известных лиц империи. Разразится скандал, последуют доносы, будто бы комедия колеблет устои, оскорбляет дворянское сословие в целом. Хлопоты автора поставить пьесу будут обречены на провал…

Грибоедов встаёт из-за гостиничного стола и с язвительной дерзостью читает:

Мундир! один мундир! он в прежнем их быту

Когда-то укрывал, расшитый и красивый,

Их слабодушие, рассудка нищету…

«А что, – думает поэт, – поразительно точные портреты поколения. Дай Бог, не на один мой век хватило бы! На фоне ближнего окружения Фамусова мой Чацкий душенька! Отечеству теперь нужен иной литературный герой, свободный от пут классицизма, от его условностей и искусственных загородок. Умный. Дерзкий. Готовый принять вызов».

Александр Сергеевич почти с мальчишеской беспечностью, совсем забыв, что находится в незнакомом городе и чужой гостинице, громко декламирует:

Минуй нас пуще всех печалей

И барский гнев, и барская любовь...

Затем спохватывается, что отвлёкся от письма Бегичеву, вновь берётся за перо и бумагу. Ему буквальным образом не терпится рассказать, какие мысли только что осенили его, но снова колеблется. Нет, нет, пожалуй, не сейчас! Пока он весь на нервах от глупой, неуместной поломки в этом странновато-мрачном городе по имени Воронеж, за одноименной рекой которого, на другом, пологом, берегу клубится даль, полная тайн, непредвиденных ожиданий и волнений, взросления и стойкости…

Жаждущий жизненных и карьерных впечатлений, Грибоедов торопится в свою Персию – послужить Отечеству…

***

Справа от Чернавского моста взбираюсь на холм, долго всматриваюсь в туманную даль левобережья. Там – степь, извечный равнинный путь с русского севера на юг – к Кавказским горам и Чёрному морю. Всматриваюсь, а сам будто жду чуда: не мелькнёт ли в зыбком клубящемся пространстве между небесной синью и облаками тот самый после починки экипаж, который вот уже два столетия мчит и мчит Александра Сергеевича Грибоедова к месту службы, к месту гибели и к месту своего бессмертия.

И ничего, что его поездка в Персию в 1818 году была не совсем благополучной, а в письмах с дороги он не единожды рассказывал об этом своим адресатам. Например, в письме от 12 октября 1818 года из Моздока к русскому медику и дипломату, с 1818 по 1826 годы возглавлявшему русскую миссию в Тегеране, С. И. Мазаровичу поэт писал: «Как только будем вместе, расскажу вам пространно о всех дорожных наших бедствиях: об экипажах, сто раз ломавшихся, сто раз починяемых, о долгих стоянках, всем этим вынужденных, и об огромных расходах, которые довели нас до крайности…»

Для меня в эти сентябрьские мгновенья не менее важно, о чём думалось дипломату и поэту и после устранения поломки, когда и Воронеж, слава Богу, был позади, и тихие, кроткие речушки со знаменитыми сосновыми рощами, покорившими в своё время Петра I необычайной стройностью и пригодностью для строительства военных кораблей. Мысленно представляю, как Грибоедов переправляется через реку Дон, чьи стремительные воды отделяют край воронежского Черноземья от земель Области Войска Донского, и лихо катит в экипаже по степным трактам от одной казачьей станицы к другой. Уже и первые кавказские предгорья остаются позади. Ещё рывок – и будет он в Ставрополе, а там Моздок, Владикавказ, Тифлис…

Впереди Персия!

Почему-то верится, что по прибытии к месту назначения Грибоедов наверняка вспомнил в устных рассказах сослуживцам про воронежскую поломку, чем забавлял себя в томительном ожидании починки. Может, даже поведал о мыслях, посетивших его в этом городе, про дальнейшую работу над комедией «Горе от ума».

Как дорожная пыль за экипажем, развеется недавняя горечь в душе, не оставив следа от неприятных дорожных приключений. Россия велика как держава, чего только ни случается в беспредельных землях её. Всё это мелочи в предвкушении службы, в сравнении с тем, что реально ждут от него в Петербурге, направив секретарём при царском поверенном в делах в Персии.

От воображаемых мной признаний поэта становится светло на душе. Главное ведь давным-давно произошло: частичка его души навечно осталась здесь, в старинных улочках города на спуске к реке, в суетливо-рабочем гуле Чернавского моста, в пойменной дымке у реки, в непоседливом эхе дней на холмах крутого Правого берега.

Грибоедов для меня – прежде всего гениальный русский поэт, определивший на века литературную традицию Отечества, а потом уже блестящий русский дипломат. Его комедия «Горе от ума» до сих пор будоражит ум, поражает правдивостью и актуальностью. Нет, это даже не комедия, это мифология, почти библейская калька человеческих типажей и страстей, не меняющаяся во времени.

Один сентябрь сменяется другим. Вереница лет кружит листопадами над памятью, а мысли всё те же и всё о том же.

Вот и теперь, когда я стою на холме и под бодрящий осенний ветерок будто прикасаюсь к чуду, обнаруживая в нём самого себя, лики родного города с его стариной, легендами и тайнами, меня, вглядывающегося в серебристую даль левобережья, с мальчишеской нетерпеливостью тянет обратиться к самому поэту: «Милостивый государь, любезный вы наш Александр Сергеевич! Зачем, зачем вы от избытка жизненных и духовных страстей, совсем не жалея себя, вывели эту горькую на все времена формулу: горе от ума? Без малого двести лет с вашей лёгкой руки человек пребывает в состоянии войны с умом и заигрывания с горем.

Возможно, было это не только в Отечестве нашем, возможно, повсюду и всегда, даже и до Рождества Христова, но именно с вашего сочинения из глухих, скрытых от постороннего глаза покоев человеческой души вырвалась на улицу неприятнейшая забава: прилюдно потешаться над умом и бессовестно тупить, приветствуя глупость. Денег, положения у многих сегодня, как у Фамусова, а приглядишься: кому завтра передадим ум, если кругом горемыки – в своей невежественности, душевной лени, интеллектуальном бесплодии и безразличии «к отеческим гробам»?

А тот чахоточный, родня вам, книгам враг,

В ученый комитет который поселился

И с криком требовал присяг,

Чтоб грамоты никто не знал и не учился?

Горе от ума давно уже хроническая болезнь общества. Рецептов излечения по-прежнему нет, как нет и единого понимания главного генератора недуга – вашего Чацкого.

Как же по-женски проницательна была Софья Павловна, бросив однажды Чацкому в укор:

…грозный взгляд, и резкий тон,

И этих в вас особенностей бездна…

Нет, нет, милостивый государь, это не Чацкому, отчаявшись, бедная женщина говорит, а вам. Вы – Чацкий, признавайтесь!

Что гений для иных, а для иных чума…

Зачем говорит она это? С какой целью судьба уготовила вам трагический путь дипломата и поэта? Был ли в том высший смысл или это всего лишь стечение случайных обстоятельств и событий, в ряду которых стоит наш Воронеж? Почему в одном сердце, в одной человеческой душе легко вместилась «особенностей бездна»: сразу две судьбы и два жизненно опасных выбора – быть дипломатом и поэтом, служить Отечеству и вечности?

Зачем с какой-то упрямой настойчивостью всплывают в моём воображении недавние исторические параллели?

…В декабре 2016 года в Анкаре вызывающе нагло, на глазах у посетителей выставки был застрелен террористом-смертником дипломат Андрей Геннадьевич Карлов.

…В феврале 2017 года в Нью-Йорке безвременно скончался Постпред России при Совбезе ООН, настоящий боец по характеру Виталий Иванович Чуркин. Дипломата настигла не пистолетная пуля фундаменталиста, его методично – до сердечного приступа – уничтожал коварный и циничный гибридный «боекомплект» современной западной демократии, поднаторевшей в борьбе с упёртыми и слишком самостоятельными. Казалось бы, ради чего было рвать сердце, упрямствовать; трудись себе вполсилы, живи без душевного напряга, с комфортом и уютом для семьи, как это делали представители фамусовского общества. А Чуркин выбирает другой путь – путь чести и преданности Отечеству. Впрочем, как ранее и вы. Вы ведь тоже тогда под угрозой личной смертельной опасности выбрали свой путь перед Богом и Отечеством: укрывали в русском посольстве православных армянских женщин от преследования исламских фундаменталистов, чего они вам не простили.

Не для них ли, своих будущих коллег-дипломатов, исходя из личного опыта, написали:

Когда ж постранствуешь, воротишься домой,

И дым Отечества нам сладок и приятен?..

Не довелось ни Карлову, ни Чуркину на прощанье вдохнуть полной грудью кристально-чистого, морозно-звенящего воздуха Родины. Так и ушли от нас: один – на выдохе, на полуслове в искусственной кондиционерной прохладе турецкой столицы, другой – с глотком горьковато-давящей нью-йоркской атмосферы, настоянной на гари и копоти большой цивилизации.

Дипломатов оплакивают – я же весь мыслями с Грибоедовым…

Как же тут вслед за вами, любезный Александр Сергеевич, не вскричать:

Но что теперь во мне кипит, волнует, бесит,

Не пожелал бы я и личному врагу…

В минуты таких раздумий ничего более верного не находится, как снять с книжной полки томик с вашим «Горем от ума»:

Ужасный век! Не знаешь, что начать…»