Душа хранит

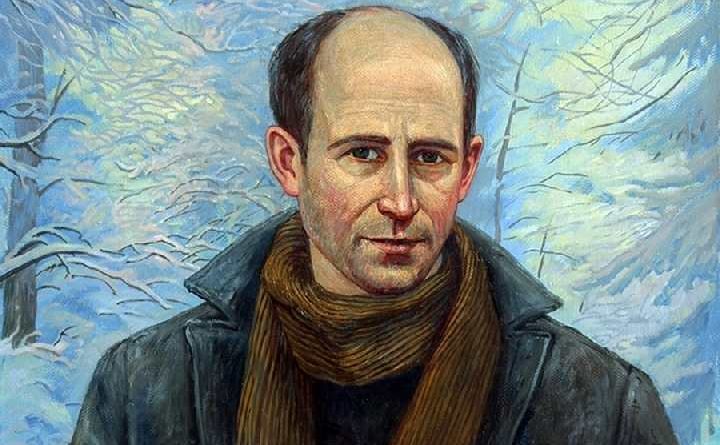

(О гибели Н.М. Рубцова)

Перед грядущим 90-летием со дня рождения великого русского поэта Николая Михайловича Рубцова (1936-1971) издание «Комсомольская правда» (10 июля 2025 года, Александр Рогоза) вновь дало интервью с Л. Дербиной-Грановской – женщиной, лишившей жизни поэта и опять взывающей к возобновлению следствия: «Я требую, чтобы уголовное дело возбудили снова. Потому что я никого не убивала!» – заявляет 87-летняя Дербина-Грановская с демонстрацией журналистам очередной посмертной экспертизы, датированной 2024 годом за подписью некоего судмедэксперта с говорящей фамилией Чертовских.

В своем неудержимом рвении ярые защитники убивицы дошли до того, что заявлением отставного полицейского подполковника, именуемого как адвокат Станислав Рыбчинский («КП» от 10 июля 2025 г.), ныне утверждается, якобы во время убийства поэта «…Людмила Дербина находилась в состоянии самообороны и, в крайнем случае, ее можно было привлечь максимум за превышение пределов необходимой обороны». В связи с этим они намерены возбудить производство по уголовному делу, чтобы назначить повторную комиссионную посмертную судебно-медицинскую экспертизу причин смерти Николая Рубцова, но прокуратура Вологодской области уже дважды отказывала в возобновлении расследования уголовного дела, последний раз это было 23 мая 2025 года.

Казалось, давно ли пропаганда в СМИ о массовом пересмотре уголовных дел, связанных с тягчайшими преступлениями, выдала первые результаты. Та же газета «Комсомольская правда» в свой час (от 19 июня 2001 г.) вышла со следующей информацией: «Спустя 30 лет после трагической гибели выдающегося русского поэта проведено новое исследование по самому нашумевшему делу 1970-х годов. Результат ошеломляющий: петербургские медики подтверждают – поэта Рубцова никто не убивал».

Как известно, у этого преступления действительно не было свидетелей, и все доказательства следствия опирались главным образом на показания человека, который лишил поэта земной жизни. Теперь убиенный поэт бессловесен и беззащитен, и ему уже не ответить, не постоять за самого себя.

Поэтому сейчас Л. Дербина-Грановская (так именуется в материалах дела личность убийцы Н.М. Рубцова) не только практически доказала свою непричастность к смерти великого поэта, но стала уже фигурой безвинно пострадавшей и даже любимой определенной частью населения, легендарной.

О ней то и дело снимают фильмы и телепередачи, пишут в газетах, журналах и альманахах, организуют многочисленные встречи и уже поговаривают о создании музея. Каждое ее слово, связанное с убийством Николая Рубцова, ловят чуть ли не на лету, оно стало на вес золота.

Один из добровольных духовно-нравственных экспертов Л. Дербиной вологодский «правозащитник» В. Есипов до того договорился, что назвал всё это «некрасивой судебной историей» («РС» от 22.11.1996 г.) и еще пять лет назад убеждал общественное мнение «не закрывать глаза» и исправить судебную ошибку». А после публикации в «Комсомольской правде» он заново вдохновился и продолжал взывать к правоохранителям, чтобы уже совсем снять судимость с Л. Дербиной-Грановской за убийство Николая Рубцова.

Конечно, в наши дни, когда границы добра и зла почти сместились, несложно предположить, что не долог тот час, когда приговор суда отменят, а имя человека, убившего Н.М. Рубцова, не только окончательно оправдают, а вовсе возвеличат и, чего доброго, еще при жизни, пожалуй, памятник на добровольные пожертвования отольют.

Вот почему настало время поставить точку в этом чёрном деле и открыть глаза общественности на истинное лицо убийцы великого русского поэта Николая Михайловича Рубцова. А оснований для того, чтобы усомниться в «ангельской» личности душегубицы, на сегодня вполне хватает.

Кажется, бог с ними, с этими воспоминаниями Л. Дербиной «О Рубцове», вышедшими в журнале «Слово», и полностью проникнутыми скорбью о себе, любимой, а уж потом рядом встает и он, Рубцов, потому как жизнь-то все же так или иначе была связана с великим поэтом. Только чтобы там ни было, «мемуаристка», свято убежденная в собственной правоте, с первых слов горько сетует лишь о себе самой, дескать, несправедливо упрятанной за решетку.

«Я была поставлена в неестественные для человека условия... На этом жестоком проклятом пятачке с «молохом» швейной фабрики посередине все было направлено против живого человека. К тому же, как впоследствии окажется, я буду на особом положении и здесь. Я буду самой бесправной среди бесправных. Мне будет отказано даже в надежде на какую-то справедливость по отношению ко мне. Местное общественное мнение, как сообщит мне наш начальник, не позволяло применить ко мне какие-то льготы. В Вологодском Союзе писателей поднимется бум, когда меня однажды в 1975 г. должны были направить на стройки народного хозяйства. Особенно старался один «выдающийся» поэт. Он играючи столкнул меня обратно в этот кипучий адский котел. Сразу же после этой черной акции по отношению ко мне рухнет мое здоровье» («Слово», 1994, № 1-6. с. 74).

Грешный человек, я тоже в свое время, движимый жаждой справедливости, заинтересовался обстоятельствами этой трагедии и ознакомился с личным (не уголовным!) делом осужденной Л. Дербиной-Грановской. Такие «личные дела» заводятся на всех отбывающих срок наказания и являются, собственно, зеркальным отражением жизни осужденного в местах лишения свободы.

Для человека постороннего, совершенно далекого от исправительно-трудовой системы, все эти бумажки, вклеенные в «дело», конечно, ни о чем не скажут. Но мне, волею судьбы проработавшему в этой системе практически десять лет, сразу стало всё, как божий день, ясно, потому что цена подобных бумажек в «личном деле» осужденного зачастую прямо влияет на всю его дальнейшую судьбу. И столь длинное цитирование «мемуаров» стало необходимо, чтобы во всей полноте показать сущность этого человека, для которого, кажется, уже тогда не было ничего святого.

В самом деле, что, например, досужему читателю дадут выписки из «личного дела» осужденной Л. Дербиной-Грановской о том, что ей присвоена первая ступень исправления, потом вторая или, скажем, наконец, и лучшая – третья? Конечно, ничего. А вот самой Дербиной-Грановской эти «ступени исправления» многое дали. По крайней мере, досрочную свободу из мест лишения свободы обеспечили.

Но для начала следует отметить, что недолго она была на «этом жестоком проклятом пятачке с «молохом» швейной фабрики». В самом начале срока зоновские врачи обнаружили у этой осужденной затемнение легких, о чем в её «личном деле» появилась соответствующая запись, и согласно приказу начальника учреждения Дербину-Грановскую перевели на работу, соответствующую, скажем так, ее профилю. Она стала – ни много ни мало – работать в библиотеке колонии. Таким образом, осужденная Л. Дербина и оказалась «на особом положении».

Кстати, в отличие от остальных женщин, которые действительно трудились в швейном производстве на основных работах. Так что здоровье убийцы рухнуло не после «черной акции», зачем лишний грех на душу брать, а до того, как она оказалась в местах лишения свободы. А уж быть «самой бесправной среди бесправных», ей и вовсе не пришлось, находясь в тепле, тишине и относительном уюте (все-таки колония). Да и об отношении руководства колонии к этой женщине давно легенды ходят, настолько расположение к ней было благожелательным.

Только она, сокрушенная, далее безоглядно продолжает скорбеть о том, что «местное общественное мнение... не позволяло применить ко мне какие-либо льготы». Вот тут-то нелишне поговорить и об упомянутых «ступенях исправления». Дело в том, что вологодская система исправления в то время была единственная в своем роде на всю страну, уникальная.

Человек, попавший в места лишения свободы даже за самое тяжкое преступление и хотя бы формально соблюдающий режим содержания, мог уже через три месяца носить на груди ромбовидный зеленый значок с черной циферкой 1, что означало: «проявляет стремление встать на путь исправления».

А если вступить еще в актив да поучаствовать в общественной жизни отряда или, допустим, колонии, – через полгода на то же место помещается точной такой же, но уже синий ромбик с цифрой 2. Это означало, что человек «встал на путь исправления». Вершиной же системы исправления был знак красного цвета с цифрой 3, означающей, что осужденный, его получивший, «твердо стоит на пути исправления».

И, соответственно, может воспользоваться всеми доступными в местах заключения льготами. Такой отличительный знак давался, к слову сказать, только при достижении не менее половины срока, и при его получении осужденный имел право, заручившись ходатайством администрации учреждения (а это многое значило!) писать обращение о собственном помиловании в Москву. Или же воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение.

И всё у Л. Дербиной-Грановской получилось как нельзя лучше. Три ступени исправления были уже получены в срок, а это, находясь в библиотеке, надо признаться, было сделать не так и трудно. Не то, что остальным женщинам, кто трудился на основном производстве. Но, видимо, хорошо понимая, что за такое очевидное убийство неповинного человека, даже при ходатайстве администрации и наблюдательной комиссии, вряд ли можно добиться желаемого помилования, Дербина-Грановская решила условно-досрочно освободиться из мест лишения свободы. Для этого ею заранее была получена справка с родины, от вельской подстанции, извещающая о том, что ее возьмут на поруки на оставшуюся часть срока. Этот документ необходим, без него условно-досрочное освобождение немыслимо.

И подшит он как раз был в «личном деле» рядом с продолговатым бумажным приглашением на будущую свадьбу, где на мелованной лицевой стороне бланка красными штриховыми линиями были изображены молодожены с вписанными от руки именами будущих супругов.

Знать, не на стройки народного хозяйства готовилась осужденная Дербина-Грановская, а сразу по истечении четырех лет направляла она свои стопы прямо домой, на родину. И никакой «бум», разумеется, не поднимался ни в каком Союзе писателей. Да и откуда там могли знать, что именно в это время убийца Рубцова готовилась к досрочному освобождению. Все было значительно проще, прозаичнее. А раз досрочное освобождение, считай, в кармане, отношение начальства – куда с добром, даже литературные вечера по поэзии Рубцова разрешалось проводить, – как тут человеку не почувствовать себя окончательно свободным и самостоятельным? Как говорится, пора серьезно подумать, с чего жизнь на свободе начинать.

Да хотя бы с того, скажем, что все права на имя Николая Михайловича Рубцова заранее присвоить лишь только самой себе. Ничего не поделаешь – характер у человека такой. Вот и пишет Л. Дербина-Грановская письмо на волю женщине, которая родила поэту и вырастила дочурку. Казалось, чего здесь худого? Пиши куда заблагорассудится, коль переписка не запрещена. Но не тут-то было. Как выразилась сама Дербина в том же «Слове»: «Было одно упрямое, фанатичное, остаться самой собой, остаться самой собой!»

Письмо было переправлено из мест лишения свободы тайно, видимо, традиционным для осужденных способом: либо через бесконвойников, либо через тех же вольнонаемных сотрудников. Что же помешало осужденной Дербиной отправить это письмо, как и все делают, – законным порядком, через цензуру? А это послание ни в коей мере не должно было лицезреть бдительное цензорское око, иначе бы оно не дошло до адресата. Читал я его после, приобщенное в «личное дело» осужденной Л. Дербиной-Грановской.

В этом письме она требовала (здесь уж точно у беззащитной женщины), чтобы та отдала ей всё, что принадлежало Рубцову. Здесь она ясно давала понять, что великий поэт безраздельно принадлежит ей и только ей одной.

Тон письма – до сих пор не забыть – не только оскорбительный, он был злобный, угрожающий. Кстати, тут же, в кармашке «дела», оказались две фотографии Дербиной-Грановской: одна – сразу после осуждения, а вторая – уже колонистская. На первой – тяжелая, опухшая женщина глядит исподлобья, волосы плишкой закинуты назад. Зато на второй – человека просто не узнать: молодое свежее лицо привлекательно дополняли завитые волосы...

А что же тогда оставалось делать жертве, получившей письмо, полное нескрываемых угроз? Да только одно: отправить это послание обратно, конечно, теперь не адресату, а руководству колонии, дабы хоть как-то оградить себя от возможных преследований. И как бы хорошо там ни относились к осужденной Л. Дербиной-Грановской (служба службой, а табачок врозь), начальство сделало то, что и должно было сделать в таких случаях, коль подобное письмо поступило на имя руководства колонии. А именно – за нарушение режима содержания в местах отбывания наказания осужденную Дербину-Грановскую лишили всех ступеней исправления. И, разумеется, она автоматически лишалась права на условно-досрочное освобождение.

Это обычная история в подобных случаях, такие нарушения и аналогичные наказания были сплошь и рядом. И никакой «выдающийся» поэт, играючи, не сталкивал никого обратно в «этот кипучий адский котел».

Всё просто: сама заслужила и получи по заслугам. Только повторимся –библиотека, где находилась эта осужденная – место для исправления не тягостное, скорее идеальное. И через год с хвостиком она вернула себе обратно эти ступени исправления, благополучно воспользовавшись тем же условно-досрочным освобождением. Кстати, ни один из добровольных «защитников» Дербиной-Грановской, видимо, так и не знает, сколько же срока за убийство конкретно отбыла эта женщина. Обычно называют, как в случае с «Комсомольской правдой», шесть лет. Даже в своем самиздатовском опусе «Воспоминаний» за 2001 год Л. Дербина указывает цифру: 5 лет и 7 месяцев.

На самом же деле ею было отбыто пять лет пять месяцев и три дня. А если бы еще не опрометчиво написанное письмо, так вообще через четыре года была бы на свободе. А ведь для человека, отбывающего наказание, не только месяцы – каждый день дорог. Остальной же срок, назначенный судом, Дербина-Грановская должна была отбывать на вельской подстанции, коллектив которой доверчиво взял ее на поруки. Только честность была не в характере этой личности и, как известно, убийца поэта там не отработала ни одного дня. Последующий ее путь хоть и хорошо известен, но он – из области слухов, которым в данном случае не место.

А место здесь тому повествованию, как далее условно-досрочно освобожденная Л. Дербина-Грановская принялась активно создавать общественное мнение о собственном величии, в чем и преуспела. А попутно продолжала оскорблять память человека, искренне, всем сердцем ее любившего. И заодно еще выискивала мифического врага, дабы было на кого направлять свое «оружие возмездия». В данном случае особых усилий прилагать не пришлось, потому как этим врагом для Дербиной закономерно стала Вологодская писательская организация, в рядах которой состоял и великий русский поэт Николай Михайлович Рубцов, и где, по её же словам, когда-то хорошо приняли и саму Л. Дербину.

Только с тех пор, напрочь забыв всё хорошее, она с завидным постоянством поносила вологодских писателей. Особенно воинственно Дербина была настроена к памяти наших ушедших из жизни товарищей. Так, на очередной встрече (5 сентября 2001 г.) в г. Новодвинске Архангельской области она, как говорится, в хвост и в гриву разнесла вместе с Николаем Рубцовым и Александра Романова, Виктора Коротаева, Сергея Чухина. Видимо, ей это доставляло особое удовольствие. Заодно досталось «на орехи» и Василию Ивановичу Белову. Люди, присутствовавшие на встрече и видевшие эту женщину впервые, были буквально шокированы. Разумеется, читались ею и стихи собственного производства. Это настолько захватило одного из зрителей, что он в порыве восторга заявил, что стихи Дербиной лучше, чем поэзия Рубцова. В знак согласия несостоявшаяся жена великого поэта, промолчав, скромно опустила глаза долу: мол, это не я сама, это народ говорит...

Одни говорят, а другие помнят. Никто из присутствующих на похоронах Николая Рубцова не забыл, конечно, того жуткого красного шрама на ухе убиенного поэта. Василий Иванович Белов на встрече с читателями 28.08.2001 года, как и ранее, 12 января 1996 г. на вечере памяти Н.М. Рубцова, вновь подтвердил: «Я видел Рубцова лежащим на топчане в морге с едва ли не наполовину надорванным ухом, вокруг запеклась кровь...». Так и хоронили.

Публикация в «Комсомольской правде», в которой извещалось, что «поэта Рубцова никто не убивал», практически довершила уже известный портрет личности, совершенно запутавшейся в своем лганье. Вообще-то, всякого здравомыслящего человека не может не поражать то обстоятельство, с какой энергией эта уже довольно немолодая женщина подняла темные силы в стране, чтобы окончательно очернить Рубцова и обелить собственную персону.

Так называемое «новое исследование», у которого не иначе как ум за разум зашел, спустя тридцать лет после убийства великого поэта, заочно поставило ему диагноз: «Рубцов умер сам, от сердечного приступа, который спровоцировал хронический алкоголизм с поражением сердца».

Разумеется, это «исследование» – плод явно нездоровой фантазии очередных «защитников» убийцы поэта. Подобного диагноза «хронический алкоголизм с поражением сердца» никто при жизни не ставил Николаю Рубцову. А значит, все это не более, чем абсурдная версия новоявленных «правозащитников» с медицинскими дипломами. И с каких это пор версии стали являться основанием для официального медицинского заключения?..

Тем более что создавалось это «исследование» на давно известных «показаниях» самой осужденной по делу об убийстве поэта. Собственно, Дербина и не скрывала, что, по сути, она по собственному почину и организовала это так называемое «новое исследование», которое и дало «результат ошеломляющий». Та же самая «Комсомольская правда» прямо и заявила, что: «...когда по просьбе Дербиной уголовным делом заинтересовались компетентные питерские медэксперты, после ряда следственных действий картина убийства предстала в ином свете».

Сама же убийца, видимо, уже забыв свою «просьбу к компетентным питерским медикам», в телеинтервью небезызвестному В. Есипову вещала, верная своей натуре, совершенно иное. Так, на вопрос человека, который много лет не отставал от нее, как банный лист, даже свои критические опусы продавал на ее встречах (5 сентября 2001 года, г. Новодвинск): «Каким образом петербургские медики вышли на нее? Не Л. Дербиной была ли инициатива?» – последняя, скромно потупив глаза (есть у нее эта отличительная черта – притворная застенчивость), заявила буквально следующее: «Ни к кому не обращалась, никого ни о чем не просила. Все произошло по чудесному Божьему Промыслу» (Вологодское ТВ от 17 августа 2001 г. В. Есипов).

Вообще, «заступники» Л. Дербиной-Грановской в своем стремлении защиты ее от мифических врагов дошли до того, что дальше, так сказать, ехать некуда. Например, некто Александр Юркин, назвавший себя «верующим», в газете «Холмогорская жизнь» (№ 7 от 16.02.2001 г.), имея в виду Л. Дербину, пишет: «Прошедшая все муки ада – от тюремного заключения до епитимьи...».

Можно еще допустить, что человек по незнанию путает понятия «тюрьма» и «колония». Хотя, если взялся за гуж, так не говори, что не дюж. Работаешь над материалом, будь добр изучить его досконально, иначе грош тебе цена. И не мешало бы знать, что тюрьма и колония – далеко не одно и то же при отбытии срока наказания. Но вот что по-настоящему непонятно: как может верующий человек сравнивать епитимью с муками ада?..

И в завершение резонен вопрос: зачем надо было самой Л. Дербиной (после-то колонии) «исполнять... наложенную священником епитимью: «три года простояла на коленях, кладя земные поклоны»... Зачем она это делала, если свято убеждена в том, что не убивала Николая Михайловича Рубцова?

А чему, положим, равняются сведения Л. Дербиной-Грановской о будто бы больном сердце поэта, да еще со ссылкой на друга Н.М. Рубцова поэта Сергея Чухина? А ведь вышеназванное «петербургское следствие» опиралось именно на ее «правдивые показания».

Между тем, вологодская поэтесса и близкий, истинный друг Николая Рубцова Нина Васильевна Груздева говорила не просто совсем иное – она даже утверждала, что Рубцов никогда не жаловался на свое сердце. К слову говоря, люди, наделенные тонкой нервной организацией, часто путают вегетативно-сосудистую дистонию с сердечной болью. Симптомы-то те же самые. И, как следствие, появляются мысли о смерти, о бренности мира. А от дистонии, когда идет имитация сердечной боли, еще никто не умирал. Между прочим, эта самая дистония при нынешней жизни, наверное, у каждого второго. Но это к слову. Потому что реальную картину преступления Л. Дербина-Грановская давно уже выдает как желаемое за действительное.

Однако заметим, что никто не заставлял ее в той же газете «Холмогорская жизнь» (№ 7 от 16.02.2001 г.) однозначно, открытым текстом утверждать: «Теперь я знаю, что мои пальцы парализовали сонные артерии, что его толчок был агонией, что, уткнувшись лицом в белье и не получая доступа воздуха, он задохнулся». Картина, конечно, жуткая, тут и с двумя сердцами будь человек – и тот вряд ли бы выжил.

Только уже в «Комсомольской правде» (19 июня 2001 г.) Дербина, словно очнувшись, смягчает картину расправы над Рубцовым, сообщая: «Другой рукой, вернее, двумя пальцами правой руки, я стала теребить его за горло». Что еще тут можно добавить?.. Разве что той же вологодской поэтессе Нине Груздевой, которой встречу организовал сам начальник женской колонии Михаил Алексеевич Гришенков, Л. Дербина-Грановская без особых сантиментов рассказала об убийстве поэта достаточно обыденно: «Я сдавила его за горло двумя руками, и началась агония».

Для окончательного завершения портрета истинного лица человека, убившего Николая Михайловича Рубцова, видимо, необходим последний штрих, который для всякого думающего наконец-то всё поставит на свои места.

Во время работы с «личным делом» Л. Дербиной-Грановской мне довелось также встретиться и с начальником отряда, где отбывала свой срок наказания Дербина, кстати, её тезкой. И она поведала случай, который одну из свидетельниц происшедшего заставил сказать следующую фразу: «Теперь я знаю, как она убила Рубцова»...

Осужденные стояли в очереди в прачечную, среди них была и Дербина-Грановская, которая спустя какое-то время отошла по своим делам в сторону, а свободное место заполнила другая осужденная. Л. Дербина, увидев на своем месте постороннего человека, вдруг ожесточилась и бросилась на женщину, повалив ту на землю. Стоящие рядом двое осужденных с великим трудом отняли у разъяренной Дербиной сбитую ею наземь задыхающуюся лагерницу.

А одна из этих женщин по фамилии Крылова тоже отбывала срок за убийство мужа. До того тот допил, что доведенная до отчаяния женщина, не давая себе отчета, плеснула керосина на суженого, очередной раз валявшегося дома в невменяемом состоянии, и подожгла его для острастки. Когда муж вспыхнул – перепуганная жена, чтобы спасти, успела накинуть на него байковое одеяло, пока хозяин выпрыгивал в окошко, но было поздно, – у человека обгорело 75 процентов кожи. Вот эта-то Крылова и сказала тогда: «Теперь я знаю, как она убила Рубцова». Этот случай до руководства колонии не довели, но начальнику отряда все-таки проговорились, которая, разумеется, предпочла это дело благоразумно замять. Да и зачем поднимать лишний шум, преступления-то не было, слава Богу...

В настоящее время Л. Дербина-Грановская, кажется, всему белому свету доказала, что она никогда не любила человека по имени Николай Рубцов. И хорошо, что при своей короткой земной жизни он так никогда и не узнал об этом. Но за свою любовь расплатился сполна. Так за что же еще в наши-то дни его наказывать? Может, достаточно того, что уже было сделано этой женщиной?

И если мы еще верим в Бога, то не можем – не имеем права распоряжаться тем, что нам не принадлежит. Ни жизнью человеческой, ни памятью об этом. И нам, людям, читателям, правда, не хватает сегодня великого русского поэта Николая Михайловича Рубцова. Нам многих безвременно ушедших не хватает на сиротеющей русской земле. В этом всё дело. А время всё множит и множит потери, но ничему нас не учит.

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"