|

Юрий АСМОЛОВ (Курск) ПАРОМЩИК

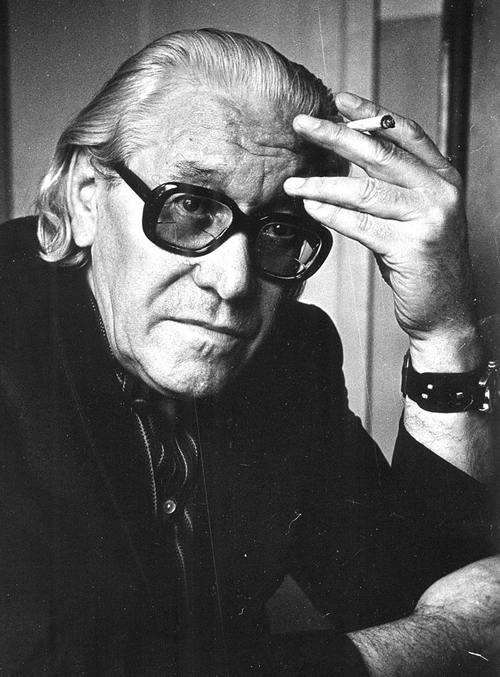

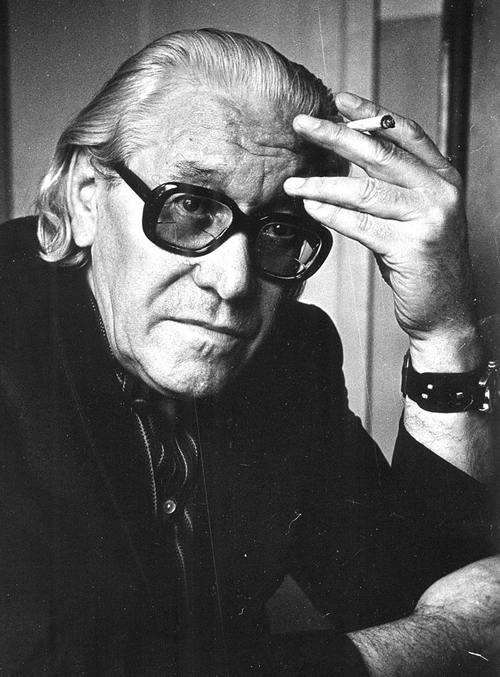

К 90-летию со дня рождения Петра Сальникова

Время – это река, а писатель – паромщик: отчалив от берега нынешних дней, он перевозит жаждущих увидеть всё своими глазами на другой берег. Именно – увидеть. Правда, не каждый может перевезти на другой берег и не каждый может помочь разглядеть – что там и как. Нужен талант. Пётр Георгиевич Сальников был наделён им вполне. Открываешь его книги, начинаешь читать – и окатывает светом от встречи с настоящим, всамделешним мастерством. Читаешь – и видишь: и Льва Толстого, и астаповских летописцев, и дедушку писателя, убитого горем, увидишь и то, что творилось за сопками Маньчжурии. Читаешь – и слышишь, как «с лёгким хрустом сумерки доламывают закат за увалом», слышишь, что «у крайних домов села дурновато провыла собака, позвала ночь». Читаешь – и радуешься волшебной силе слова. Но очень скоро на небесно-высокую радость наползают тучи печали: русский писатель пишет о русской жизни, а жизнь – в прошлом ли, в настоящем ли – многотрудна, невесела. Не жизнь, а выживание. И эта смесь радости и печали, света и кучкующихся туч пьянит и будоражит, заставляет задуматься. Да, мы бессильны что-то исправить в прошлом, но забывать его и позволять забыть его другим нельзя. А если всё же у нас отшибёт или отшибут память, то дело – дрянь, ведь будущее нам – слепцам и молчунам, великим терпеливцам и всепрощенцам – уготовано нашими «заклятыми друзьями» страшное. Да, будущее – не прошлое: с ним можно спорить, его можно делать по-своему. Но шутить с нами, конечно, никто не собирается, и писатель пытается открыть людям глаза, пробудить нынешних Иванов, на которых ещё держится земля русская. Правда, теперь – держится кое-как… «Смотри Ванька!» – взывал, умолял, требовал Шукшин в своей великой сказке. Просмотрел Ванька. Замылили глаза – и просмотрел. Наскочили вороги, насшибали голов.

Прочтите рассказ Сальникова «Попутный груз» и вы ещё раз почувствуете, как болит душа писателя, когда болен родной край.

Это всё, что зовём мы родиной,

Это всё, отчего на ней

Пьют и плачут в одно с непогодиной,

Дожидаясь улыбчивых дней.

Стихи Есенина я привёл и в подтверждение этой истины, и потому ещё, что светлое имя поэта с трепетом и любовью упоминалось Сальниковым прежде, в других рассказах, но в «Попутном грузе» я услышал перекличку судеб: мальчик Сергей, будущий великий поэт, жил с дедом. И Венька, герой рассказа – тоже. Дед Авдей с Венькой иногда не совсем законно промышляли ловлей рыбы, но на них никто не доносит. («Об их радость грелись другие»). А когда внук, пристрастившись к стихам, прочитал деду есенинские строки, старик угадал сердцем самую суть поэзии. «Это что ж, из своей башки, аль из книжки така музыка-то?». Эти «немытые речи» деда Авдея и сами – поэзия…

А перекличка судеб продолжается: поэт погибает в расцвете лет, и Венька, перед этим потеряв родителей, убит на одной из нынешних нескончаемых, выдуманных на наши головы, войн. Под самый корень рубят. «Видать и новой власти без русской кровушки не обойтись»… «Доколе своих солдат на своей же земле гробить будут?» – слышит читатель горькие жгучие вопросы, которые доносятся со страниц рассказа. Вопросы эти, к несчастью, злободневны для нашей России не один век. Если так пойдёт и дальше – наше станет чужим. Окончательно…

Так вот: убитый русский паренёк, оказывается, и есть – попутный груз. Основной же – гуманитарная помощь из Германии. Гуманитарная, по-русски вроде бы – бесплатная. Но – нет. Ничего подобного. Вот она, плата! – В цинковых гробах. Непомерная плата…

Много тем, тесно связанных между собой, поднято в небольшом по объёму рассказе: сумеем ли мы, в свой черёд, отстоять и уберечь Россию?.. Стоит ли егозить с ЕГЭ? Правильно ли неокрепшего ребёнка так рано сажать за парту?.. Это и тема сохранения деревень и природы: ведь городской железобетон, в сущности, везде одинаково мёртв и вряд ли согреет душу живого человека. Даже необыкновенные творения лучших архитекторов, в конце концов, утомляют, придавливают своим неизменным великолепием и величием. Здоровая деревня – это умное решение многих наших проблем: тут и продовольственная безопасность, и естественное увеличение численности здоровых мальчишек и девчонок, которые обязательно крепко влюбятся в свою малую родину – в её леса и перелески, реки и озёра, холмы и равнины, в поля и в заливные луга. А, взрослея, ребятки, обязательно, полюбят и всю Россию. Полюбят – и не дадут её в обиду. Полюбят – и не разлюбят никогда, не променяют её, не станут перелётными птицами, не потянутся на чужбину, где вроде бы – либеральный климат. Полюбят – и будут украшать её своими красивыми, мудрыми трудами. Здоровая деревня… Но где она? По тому, как относятся к деревне – легко можно увидеть и понять: кто стоит у власти, кто на самом деле правит. И мы видим и понимаем: недаром одни из самых первых и сильных ударов нанесены опять по деревне. И удары эти продолжаются…

Я отклонился от темы? Может быть. Но – вряд ли сильно. И вряд ли Пётр Георгиевич меня укорил бы за то, что я прочёл кое-что и между строк в его великолепном и трагическом рассказе. Тем более – давно известно: между строк можно прочитать только то, что всё-таки есть в самом произведении.

Пётр Георгиевич Сальников родился 11 июля 1926 года в Плавске Тульской области. Участник Великой Отечественной войны, которую закончил на дальневосточном фронте. Был ранен в боях с японцами, имеет боевые награды.

Учился на филолога в Саратовском университете и в Высшей партийной школе. Более 20 лет работал в отечественной журналистике, был редактором газет, директором телестудии , членом Правления Союза писателей РСФСР.

Прозу начал писать в 1952 году . Книги “Астаповские летописцы” и “Калинов покос” посвящены образу любимого писателя-земляка Льва Толстого, с которым, можно сказать, он был заочно знаком через своего деда, лично знавшего Льва Николаевича. Военная тема разработана в повестях “Николай Зимний, Николай Вешний”, “Повесть о солдатской беде”, “Братун”, “Горелый порох”, во многих рассказах.

После переезда в Курск в 1975 году он одиннадцать лет возглавлял Курскую писательскую организацию.

Смерть помешала закончить последнюю книгу «Натурщица». Умер в Плавске 24 марта 2002 года.

Пётр САЛЬНИКОВ Пётр САЛЬНИКОВ

ПОПУТНЫЙ ГРУЗ

Рассказ

I

После крутого, заваристого ненастья день-два киснут дороги, подъезда к парому нет, и паромщик Гордюха остается без дела. Он помногу пьет и спит в паромной будке. Спит не крепко, но до истомы усладно. Ближе к вечеру, когда солнце скатывается за береговой увал и полурадугой выгибается закат, сон проходит и наступает тоска. Гордюха не выдерживает липучих дум, бежит от них из своей будки, шально пялит глаза на берег и кличет Авдея «почай-пить». Голос его стелется по реке на целую версту, спустя минутку, глохнет в дальних камышистых берегах.

Дед Авдей отзывается и нет, притворно мешкает. Сам же рад покличке. Шарит клюку, бросает облезлый полушубок в свою землянку, идет к парому. Идет на ощупь, не отрывая сапог от каменистой тропки. Околесив меловой бугор и островок чахлого ивняка, ступает на паром. Не смело так, постучав сначала клюкой о полок.

— Не бойсь! Не проломишь. Авось не трактор, — только и сказал Гордюха. Руку бы подать — помочь. Нет, и с места не тронулся. Стоит, опершись на перило, курит, глядит, не поймешь куда.

— Я не-еэ. — кряхтит Авдей, перелезая замокшую от дождя и туго натянутую чалку.

Идут в моторную будку. Здесь тесно и грязно. Пол залит соляркой — не промыть, не выскоблить. Стол, табуретка и широченная лавка, на которой спит Гордюха, густо залапаны и тоже сизы от масла и горючки. Лишь движок, допотопный трудяга, чист и свежо ярится латунными вентилями и разными рычагами и причиндалами.

Дед не раз ушибался о маховик двигателя и просит Гордюху помочь сесть за стол. Тот баловно толкает старика на лавку и оба, не зная отчего, хохочут.

— Я ведь, Авдей Авдеич, здоровый, — хвастливо заносится Гордюха. — Быку голову оторву — кровь не брызнет.

— Сила сильная — чиво говорить, — весело мотает головой Авдей, трясет жидкой, в табачных подпалинах бороденкой. На лице, однако, ни единой смешливой морщинки. В глазах — по клубочку застылого дыма, зрачков не видать. Слепое на один глаз лицо, узластые кулаки дочерна пропечены солнцем, выдублены речным ветром. И весь этот старик словно вытесан из векового камня, с какой-то большой прошлой силой. — Но Венька мой теперича могутней тебя. Бог даст, возвернется со службы — поборет твою силушку, — с потаенным загадом утешает себя Авдей.

Гордюха, лукаво ухмыляясь, готовит закуску. Из плетенки достает огурцы, сало, хлеб. Все это нарезает аккуратными ломтиками на газете. Никакого чая у него нет и редко затевал его. Из-под соломенной подушки достает чуть отпитую поллитровку, наливает в кружки. Дед кхыкает, почуяв веселый запашок, тянется наугад за своей долей. Пьют, хрустят огурцами. Старик беззубо жует долго, со своим вкусом, пока не забирает водка. Захмелев, просит Гордюху:

— Ты мне про это самое…

Тому будто мимо уха. Но после второй полкружки — деду он уже не наливал — взгляд Гордюхи дичает, ничего не хочет различать — весь уходит в слух. Слышит он, как чешется о замшелые бока парома вода, чует, как с легким хрустом сумерки доламывают закат за увалом. Есть ветерок — будет погода. Значит — с работой завтра Гордюха… У крайних домов села дурковато провыла собака, позвала ночь.

Гордюха не спеша зажигает фонарь, обматывает его лоскутом линялого кумача и вешает на угол будки, чтоб не проглядели и не сшиблись с паромом баржи с зерном, которые должны пройти ночью.

— Про это самое, говоришь? — с прохладцей в голосе переспрашивает Гордюха, но, как всегда, мешкает.

Авдей и сам знал, что паромщик запоет не скоро, ждал кротко, льстиво поглаживая новенькую гармонь. Пока Гордюха возился с фонарем, старик достал из-под лавки завернутую в бабью шаль гармонь, умостил ее на колени и сладостно ждал, пожевывая спеченными губами. Можно было подумать, что Авдей вот-вот заиграет сам. Но он не умел, а гармонью так распоряжался по праву. Это его подарок Гордюхе. Два лета копил деньги, отрывая от пенсии, от своего приработка на реке, но купил и «сделал приятность» чужому человеку.

— Спой-сыграй, милай! — взмолился в нетерпении дед. — Венькину…

Гордюха ни голосом, ни гармонной ловкостью особо не обладал. Но об этом он не знал и пел с достоинством.

— Про «то самое», значит?… Венькину? — еще раз переспрашивает Гордюха. Берет гармонь, усаживается поудобнее, растворяет крохотное оконце в будке — для воздуха, начинает играть и петь.

Начинал он все-таки со своей песни, а не с той, которая люба Авдею.

…Белы лебеди,

тегеньки-теги,

выходили на быстру реку…

Лебединая нежность никак не подходила к чугунно-колокольной глотке Гордюхи. Однако ему становилось так одиноко и тошно, что он готов был насмерть заласкать эту милую девичью песню.

Авдей терпеливо молчит, теребит, залезши в рубаху, на груди крестик, слушает. Слушает, как горюет по человечьему счастью Гордюха, чует, как жадно и могуче хочется парню обнять мир и возлюбить всех и вся. Думает и сопереживает, а свое ждет. Запел, наконец, Гордюха и Венькину песню. Необъятная нежность Гордеевой песни, ее лебединая крылатость как-то вдруг, надрывно и резко, сменилась печальной чужбинной песней — о солдатской чести и святости духа, о сыновней любви к родному крову и отечеству. Но даже эта высокая любовь к отчему краю застилась еще более высоким чувством и памятью о самом близком человеке на свете — о деде Авдее:

…Все ждешь меня, лампадой догорая,

Шепча молитвы, думы вороша.

И мне дорога мнится дорогая —

Ах, дед ты мой, зовущая душа… —

пел Гордюха, разумно призакрыв глаза. И что-то колокольно-звонное слышалось в его задушевном голосе. Авдей того и ждал — закрестился, завздыхал, целиком отдаваясь воле песни.

* * *

Прислал эту песню вместе с письмом и карточкой внук Венька, единственный уцелевший отколыш от некогда могутного родового древа старого Авдея Голомысова. Прислал из Афганистана, далекой, чужеземной, неведомой да и не нужной ни самому Веньке, ни его деду и даже всей России, страны. Крохотную карточку с письмом Авдей хранил под подкладкой шапки. При каждом всплеске памяти старик разглядывал едва видящим глазом внука, говорил с ним, как с живым, грустил и наслаждался призрачным свиданием. Глядел и слегка тужил, что на голове солдата, вместо привычной армейской пилотки или фуражки, была надета панама, отчего Венька мало походил на самого себя. Виделось в нем что-то чужое, казенное и почти не русское…

Листок же с песней отобрал у Авдея Гордюха. Он мучительно и долго, однако с нутряным наслаждением подбирал под ее слова подходящий «мотив» на гармони. Ничего из старинного, да и из современных мелодий, какие знал Гордюха, никак не подходило. Он безжалостно драл свою глотку, терзал гармонь — и все никак.

— Мудрено, значит? — сочувствовал Авдей, глядя на муки Гордюхи. — Венька-то, небось, под гитару насочинял. Он гораздый был на выдумки, — похваляясь внуком, старик снова и снова лез в шапку, чтоб еще и еще раз поглядеть на солдата.

На снимке он стоял у танка в боевой группе десанта. Как и у других, в распахе гимнастерки виднелся полосатый косячок тельняшки, над левым карманом висела белая медалька. Лицами все ребята были худы и усталы, хотя и довольны — то ли удачным боем, то ли успешным марш-походом. Среди товарищей Венька, однако, выделялся тем, что на голове его надета панама, а не каска. Деду это было не по душе. И всякий раз, когда он глядел на карточку, недовольно ворчал: «Вот норовистый, дьяволенок, — и на войне форсит…» Ворчал и слезно просил Гордюху (он за деда писал письма Веньке): «Отпиши ему, ради Христа, чтоб надел каску!.. Не на гулянке ведь — долго ли до греха…»

В том Венькином письме были и утешные слова — о том, что война в Афгане вот-вот кончится и его часть скоро перебросят на Кавказ. Что потом и случилось…

«Слава тебе, Господи! — на радостях молился Авдей. — Кавказ — не чужбина. Тут — своя земля: роднее и горы и люди…»

Ночь-заполночь — Гордюха настороже. Однако на этот раз заспало его, как в бездельный ненастный день. Не разбуди — проспал бы до морковкиных заговен. По росяной рани — чуть свет — прибежал на паром сынишка предсельсовета с запиской. Легонько ругнувшись на озябшего спросонья паренька за преждевременную побудку, паромщик нехотя взял бумагу из рук мальца и прочитал: «Гордей, держи свою плавмашину в готовности — ожидается важный груз с гуманитарной помощью. Вместе с нашим начальством будут иностранцы. Кажись, немцы. Пред. Захаркин».

— Груз — ладно, дело привычное… А на иностранцев ишо поглядим, — пробубнил Гордюха незнамо кому. Сдернул со снизки пару вяленых подлещиков и подал мальчишке: — Держи! Других гостинцев не имеется. Отцу скажи: пусть не трусится. Перевезем и заграничников — не намочим…

* * *

Как ни держал свою гордыню Гордюха, свою работу исполнял с тем честолюбием и надежностью, какие обрел еще на морской службе. Воевал он после войны. Будучи водолазом-сапером, разминировал глубины Балтики и Баренцева моря. Невпроворот этой работы было и на берегу.

В таком деле ошибаются только раз. Вышла промашка и у Гордея Зыкина. К счастью, не смертельная. После полугодовой отлежки в госпитале списали с флота. Ранение случилось чудное, после которого не было надобности заводить семью. Шатался по речным портам, работал мотористом и грузчиком, сулили поставить механиком на буксирный катер, однако, научился пить, и «карьера наскочила на мину», — так и говорил о себе Гордюха…

От людей же Авдей слышал о нем иное: «Не в одной тюрьме побывал Гордюха, мужик он сволочеватый и куражливый, с будоражной жилой в башке». Никто и никак из деревенских с ним связываться не хотел или побаивался. А местное начальство того больше: как только Гордюха объявился в здешних местах, сговорились — на работу не брать. Но какой-то умник посоветовал другой выход:

— На паром его! От греха подальше…

Паром находился в полутора верстах от деревни, в глухом и неприветливом местечке. Расчет начальства был верным: работу дали — дали, не пожалуется; а на пароме вольный человек долго не протянет, сбежит. Однако, к удивлению всех, Гордюха не капризничал — ему нужна была работа.

Тогда-то и ожил изрядно подстаревший Авдей, промышлявший легким перевозом на старенькой плоскодонке. Привязался он к парню слепо и крепко.

С той поры Авдей с Гордюхой зажили так, будто они были в давнем сродстве. Да и по судьбе они схожи, как пара колес на одной оси. Старик тоже не из здешних старожилов. Позвал его сюда сын Михаил: не хотел, чтобы отец после смерти матери изошел в тоске и одиночестве. Но, как оказалось потом, не «чужая тоска» тому причиной. Михаил с женкой по вербовке работал на здешнем каменном карьере, где добывался и тесался камень для московского метро. Когда подрос внук Венька и пошел в школу, понадобился родительский пригляд за ним. Отцу с матерью все труднее становилось следить за его проказами, на какие он был горазд с мальства. Познав первую грамоту, Венька исчеркал все ворота и заборы на деревне непотребными словами. А когда добрался до колхозной «Доски почета» — всем знатным дояркам понамалевал усы, а трактористам — бороды (за что родителей подвергли накладистому штрафу), и вовсе стало невмоготу. Отец на глазах всей деревни выпорол Веньку за его «наглядную агитацию» и вызвал деда Авдея.

Старик же в «няни» не сподобился, но жизнь внука оборотил на свой лад: с ползимы снял со школы и «переподчинил» себе. Сыну и снохе выговорил: «Удумали шестилетка в грамотейный хомут втюхать. Малец еще свою травку не вытоптал, в небо не насмотрелся, как след солнцем не ожегся… Да мало ли што ишо Богом определено пареньку в изначале-то жизни, а его из пеленок да головой в науки всякие — считать-отнимать наловчают, под француза гундосить понуждают, по газетам думы складывать приказуют — и как тут не сойти с ума?…»

Ни отец ни мать не посмели перечить Авдею, чем несказанно обрадовали Веньку. Всю остатнюю зиму дед с внуком провозились с лодкой, которую уступили им перевозчики по дешевке — за бутылку водки. Рассохшаяся, вконец исшорканная водой и камешником, плоскодонка пришлась на радость и старому и малому. Ее конопатили пенькой, смолили, вытесывали к ней весла, ладили к бортам уключины — все на утеху душе и рукам. А по первотелу нашлась и другая работа. Спозаранку, чуть свет, внук с дедом хаживали в уремные места тихих затонов. Там нарезалась ивняковая лоза, взбудораженная первосоком, из которой потом плелись вентери для будущей рыбалки. А по заказу местных старух мастерились также и кошелки-плетенки — для сбора яблок, картошек, а то и для базарной надобности — кому какую, на выбор. Орудуя дедовским складничком из окоска, Венька быстро наловчился застругивать комельки прутьев, готовя их к основному делу. А когда наскучила подручная работа, он запросил настоящего дела. И тогда не раз прошибал Веньку работный пот, а деда — слезы. И пот, и работа, и слезы — все в радость! «Ах, любота, ах, любота моя!» — постанывал от умиления Авдей…

А в половодье, когда сошел большой лед, дед с внуком наладились в помощь к перевозчикам. Устрашно и радостно, зябко и жарко на полой воде. Екает ребячье сердечко, дух захватывает — того и гляди закрутит в лихую пучину, погребет под себя ледяная шуга — и конец всем радостям. Но дед настороже: в его руках и лодка, и река… Там, на половодной переправе, случился и первый Венькин приработок — не даром потел он с дедом за веслами в студеной лодке. На «зряшные» деньги (так их называл дед) мать купила сыну книжек с причудливыми картинками — о путешествиях. По вечерам, читая с дедом и разглядывая картинки, Венька с замиранием духа представлял себя рядом с отважными смельчаками, охочими до морей и океанов, до высоченных гор, безлюдных пустыней и всяких других жутковатых мест на необъятной земле. Диво и только! Не всему верилось даже…

За половодной, а затем и цветастой весной приспело желанное лето. В поле зовут перепела, манит к себе лес грибным духом, луг сладкой ягодой дразнит — никуда не заказана дорога. Ан нет, река поборола все другие соблазны — не отпустила от себя деда с внуком. Лодка, кубари-вентери, удочки, рыба, раки… И вода, будто ласковая колдунья: ворожит-привораживает — измены не потерпит… Ведро ли, непогодь, день ли, ночь, заря — ни заря — старый Авдей и семилеток Венька при охотном деле. Удочки для блезира, основная снасть — кубари, в них — главная рыба. Мудрость не в том, чтобы поймать ее, а перехитрить рыбнадзорное начальство. Основные добычные «рейды» — к шумливым перекатам, к тихим угрюмым затонам. Плоскодонка воду не режет, а по-воровски бесшумно скользит по спине речки, как по мягкому небу. Добыча берется потемну или за дождевой завесой — с опаской. Завистливый глаз всевидящ и злющ. Непонятна Веньке воровская рыбалка. Однажды, перемогая сонливые муки, учинил допрос деду: отчего так? «Сглазят, милок, — напропалую соврал Авдей, — ты крепись и помалкивай об этом. Рыбка сама молчит и молчунов любит…»

* * *

Как хорошая книжка прочиталась — отзимовалась еще одна зима, минула весна с половодьем, сплыло рекой и отрадное лето. К восьмому годочку подкатило Веньку, и он сам запросился в школу. Михаил с женой, наглухо захваченные «каменной» работой, радостно всполошились: мать честная, сын-то будто во второй раз свои годочки пересчитал — без их пригляду и забот вырос. Выпала похвала и Авдею. Места не находил старик — так хорошо и благовольно стало у него на душе.

Хотя и с настороженностью, но порадовалась и учительница возвращению Веньки в школу. Со второй четверти, как бы «на пробу», она пересадила его к второклассникам. Сдюжил «испытания» Венька! Второй и третий, да и пятый класс, на удивление всем, он закончил с «Похвальным листом». Без особой натуги одолел и семилетку. Той весной, в день получки, то ли с легкого пьяна, то ли по благости отцовских чувств, Михаил вдруг побожился сыну: «Чего бы ни стоило, а моторку покупаю тебе! Будя с дедом портки мокрить в дырявой шаланде…» Веньке хотелось бы иметь и мотоцикл, и гитару-шестиструнку, какими давно обзавелись его сверстники, богатые отцы которых, потакая чадам своим, не жалели денег на их забавы. А тут вдруг — лодка!..

Отец сдержал-таки слово. В очередную зарплату сложил свою с получкой матери, премиальные тоже не пожалел и в долги маленько залез, но обещание выполнил: выпросил грузовик в карьере и привез из города лодку с мотором.

Целую неделю без передышки «осваивалась» небывалая техника. Ни речка, ни гуси с утками, ни шумливые камыши в тихих заводях, ни тем более рыба, еще не слыхивали ракетоподобных звуков; не нарезались так глубоко и накатно волны на воде ни ветром, ни ледоходом в половодье. Берега, и те ходуном ходили, с векового места по-сдвинулись. А Венька, знай, газует — того и гляди, под небо взлетит — и в облака врежется. Дед, затаившись в кустах, поминутно крестится, обороняя парня молитвой от лихой беды. Отец же, наоборот, когда бывал навеселе, выходил на берег и сам превращался в дитя: «Давай, Венек, давай, так ее перстак! — подзадоривая сына, оглашенно орал на всю речку Михаил. — Эх, еще крылья бы нам — улетели бы отседова, куда глаза глядят и душа рвется». Но сколь ни звал Венька «прокатиться с ветерком», ни дед, ни отец не отважились на такой риск. Зато не было отбою от деревенской детворы. Почти всех своих сверстников Венька испытал на смелость и отвагу. Сам же, обвыкшись, считал себя покорителем реки и ровней паромщикам-перевозчикам. Но моторка так и оставалась простой мальчишеской забавой. Она не могла заменить в деле старую плоскодонку. Как и прежде, он с дедом плавал на ней на «воровскую» охоту за рыбой. Вентери не только надежно пополняли не ахти жирный домашний стол, но давали и приработок: вяленая и живая рыба ходко сбывалась карьеровским добытчикам и каменотесам. Оба чудака — и стар и млад — все еще утешались «тайной» их доходного промысла, хотя вся деревня знала об их браконьерских плаваниях. Знала, но помалкивала: от доносов никому не прибудет, а радость, какой жили Авдей и Венька рухнет. А этого никто не хотел, потому что об их радость грелись и другие… С переездом Авдея к сыну иначе зажилось не только в его семье. Казалось, что-то переиначилось и во всей деревне, особенно в приречной слободе, где живали карьеровские поденщики. Ребятня, глядя на Веньку, меньше проказничала в садах и огородах, реже шпановала по избам и сараям, не трогала колхозных, ни карьеровских складов и гаражей. А самого Веньку и вовсе не узнать. Диву давались, как это у него находилось время, ума и ловкости на школу и на рыбалку, на книги и озорство. Даже в художественную самодеятельность угораздило парня. Но тут уж виновата Маришка Данькова, заведующая местным клубом. Рябоватая толстушка, засидевшаяся в девках по своей «некрасивости», она не помышляла ни о каких городах и престижных вербовках — подалась в карьер тесать камень. Но и там не повезло: сгоряча повредила ногу и ее быстро списали с «мужицкой» работы. Тогда-то, чтобы не оставаться без дела и жить на попреках, Маришка на какое-то время покинула деревню и где-то на хорошей стороне окончила курсы киномехаников. Воротившись, крутила кино в клубе, чем быстро заслужила почтенное отношение к себе. А когда неожиданно для всех она самоучно «насобачилась» (как говорили на деревне) играть на баяне, ее затаскали по свадьбам, зазывали на игрища, приглашали даже на торжественные праздники, какие устраивало колхозное и карьеровское начальство. Вскоре, оценив способности Даньковой, назначили заведующей клубом, и деревня стала величать ее Мариной Дмитриевной. Вот тогда-то и «приворожила» она к клубному делу Веньку. А началось это с малой малости: раз, другой попросила написать афишу о кинофильмах, что он делал с лихой изобретательностью, чем ублажил и завклубом, и односельчан. Потом Маришка записала парня в клубную библиотеку и выдала первую «взрослую» книжку. Но прежде учинила допрос:

— Ты стихи любишь? Есенина, например?…

— Не знаю, — замялся ошарашенный Венька.

— Про любовь они, стихи-то… Как же так? — удивилась Маришка. — И про жизнь конечно, — засмущалась она от своей же опрометчивости. — Но больше про любовь…

Да и важно ли: чего больше в стихах — любви иль жизни? В досужные часы тихих девичьих мечтаний Маришке просто хотелось побыть Анной Снегиной, девушкой в белом, чтобы и ей какой-то мальчишка лет в шестнадцать писал записки, околачивался бы у калитки ее избы, ожидая свиданий…

— Вот если б про войну, про чудака Теркина, — мечтательно забубнил Венька, — тогда и стихи можно… Но интересней книжки про путешествия, про весь белый свет чтоб…

Венька не успел и возмечтаться о воображаемых странствиях, как вдруг с бестолковой яростью Маришка набросилась на парня:

— Белый свет! Белый свет… Нет таких книг!

И тут же в безумном порыве она впилась пухлыми губами в распахнутый с испугу Венькин рот… Опамятовшись, то ли с досады на саму себя, то ли на первых в жизни радостях, Маришка засветилась слезами и, сунув книжку парню за пазуху, стыдясь и не стыдясь, вытолкнула его за дверь…

* * *

Долго потом не писались афиши в клубе. Чаще обычного у Маришки рвалась кинолента. Чудно и капризно сердилась она на заковыристые выкрики и свист ребятни, пугая свою публику все бросить к чертовой матери. С Венькой тоже творилось, не понять что: затих сам, не слышно было и его моторки на реке. Матери с отцом было не до него — отрабатывали долги за лодку. А вот дед Авдей и вовсе впал в уныние: внук вдруг отказался плавать с ним на броды проверять вентери — рыбалку променял на книжку. Долгие вечера, как показалось старику, Венька проводил с одной и той же книжкой. С необычной прилежностью он переписывал ее в свою толстенную тетрадь. Замирая от любопытства, однажды Авдей тихонько спросил внука:

— Про каки таки буяны-океяны, про горы-великаны читаем?

— Деда, это не про горы, а про любовь книжка, — словно по «секрету», прошептал Венька и, усадив старика на лавку, принялся читать стихи.

Битый час, без передыху, с мальчишеской наивностью изображая всамделишного поэта, он читал наизусть, не заглядывая в книгу. Шаркая по горнице или замирая у окна, Венька то своим, то каким-то чужим голосом ладился под красивые, нежные и напевные слова в стихах… Авдей мотает головой от умиления, бороду теребит, за пазуху руку сует, ровно там болит у него. А на внука и глянуть робеет — он ли?

Переведя дух, — Венька глядит на задумавшегося деда и заносчиво похваляется:

— Вот такие тебе, деда, горы, моря, и «океяны»…

— Это што ж, из своей башки, аль из книжки така музыка-то? — всерьез удивляется Авдей.

— Неважно! — Венька с баловной ленцой потянулся, будто спросонья. — Главное — про любовь…

— Приспеет и твоя любовь, — с задумчивой улыбкой сказал Авдей. — Любовь — это, милок, штука мудреная: можно сказать, как пасха в святой день, разговеешься — праздник тебе… Гуляй, наслаждайся, славь судьбу, молись Богу… Но бывает и такая, эта самая, любовь — мина, а то и фугас: жахнет, и нет ее, любови-то, и судьба колесом, и Господь не помощник…

Почуяв, что парня сбил с толку, Авдей повернул свои рассуждения иначе:

— Совсем другое дело — стихи про березы, про клен и цветы да траву всякую. Это все нашенское, родное, всамделишнее… Про собаку, так и вовсе — душу навыворот, ажник слезу прошибло. А вот про вино и пробки, про кабаки там и фулюганство разное — тебе читать ишо рано… О дуралее жеребенке с паровозом — тоже правда, супротив ничего не скажешь. Откопытили коняги наши. Теперь машины в обороте — людям самим лень работать, кишка тонка стала, — я и так скажу тебе, книгочей хороший.

— Э-э, не скажи, деда, — не соглашался Венька. — Сравни-ка мою моторку со своим корытом. А?

— Ну, для забавы ежели, али там для войны — куда ни шло… Да ладно, шут с ними, с машинами да паровозами. Дюжей всего меня взбередило, когда ты о дедовских костях читал. Это — страх божий, ежели и со мной так-то: куда ж так далече, к слову, и ты можешь закатиться, что я и костей своих не довезу, штоб повидаца?

Венька расхохотался и, чтоб еще «попугать» старика, раскрыл книжку и повторил строки:

Я знаю —

Время даже камень крошит…

И ты, старик,

Когда-нибудь поймешь,

Что, даже лучшую

Впрягая в сани лошадь,

В далекий край

Лишь кости привезешь…

Но, чтоб как-то смягчить впечатление, Венька принялся успокаивать Авдея:

— Не горюй, деда! Тут ведь для блезиру написано, не взаправду, а для воображения…

Венька мечтательно завел глаза под смолистые брови, вскинул руку с книжкой над головой, очернил круг над собой, будто нимб наложил, и тем означил «воображение».

Авдей поверил и не поверил, потеребил рубаху под бородой и завздыхал, будто ему и в самом деле скоро придется запрягать лошадь и отправляться в «далекий край».

* * *

Та «мина», которой постращал Авдей горячо размечтавшегося внука, была-таки уготована ему. Долго ли просидишь дома, если есть клуб, кино, дружки, уличная воля?… Да и книжку в библиотеку сдавать надо — все сроки вышли. Пересилив страх и стыд, Венька снова наладил — в клуб. Маришка Данькова и вида не подала, будто ничего и не было меж ними — приняла книжку, но тут же вернула ее.

— Возьми себе. Насовсем! — с потаенной радостью проговорила она. — Книжка не библиотечная. Моя личная.

— А зачем? — спроста ляпнул Венька.

— Что, не понравилась?

— Ну-у… Книжка на ять, — улыбнулся Венька и шишаком выставил большой палец.

— Так и бери, коль хороша.

— А я все наизусть запомнил, — с мальчишеской гордецой Венька принялся было читать стихи, но Маришка вдруг ошарашила его неожиданным вопросом:

— А ты на ложках сыграл бы?

Венька, вытаращив глаза, чуть не обиделся, но, вспомнив, догадался:

— Как рязанские ребята по телевизору, что ли… Не-э.

— Жаль, — посочувствовала Маришка. — А на балалайке умеешь?

— Тоже нет! На гитаре маленько тренькаю — ребята научили. И то смехота одна — таланту нету, должно…

— Есть у тебя талант! Есть! Есть! — голосисто затараторила Маришка. Остепенясь, совершенно серьезно потужила: — Таланты у всех есть, Веничка, только о том никто ничего не знает…

Сама же Данькова, став завклубом, с молодецкой настырностью принялась искать и собирать «таланты», мечтая создать самодеятельность — с «фольклорным уклоном», как ее надоумили райкультотдельцы. Начала она, смешно сказать, с того, что на свою получку накупила дюжины полторы расписных ложек. Выклянчила в сельсовете денег на пару балалаек и всамделишный бубен, собрала стариков с жалейками да пастушечьими рожками. Старушки, бывалые певуньи на посиделках, подоставали из сундуков сарафаны и домотканые поневки, кокошники в бисере да цепочки бус с блескучими стекляшками. Похихикивая сами над собой, вечерами бабки сходились на репетиции, где пели и хороводились с молодыми девками и ребятами. Сладился — таки «фольклор», как хотела Маришка. И вот теперь, встретившись опять с Венькой, ей страх как захотелось, чтоб и он участвовал в «самодеятельности», был на людях и рядом с ней.

— Есть, есть у тебя талант, Веня! — без лукавства убеждала себя и парня Маришка.

И не отступилась она от своего: вскоре зачастил Венька в клуб — то за книжками, то на репетиции… Нет, он не играл на ложках и жалейках — читал стихи… С каждым выходом на клубную сцену он мужал голосом и манерами чтеца-декламатора, чем все больше и больше «покорял» свою деревенскую публику и радовал Маришку.

Дед Авдей, не все понимая, что творится с внуком, любовался им и умилялся, когда слушал его, затаившись в уголке зала со своей неразлучной трубкой. Нередко капала слеза на бороду, когда Венька входил в раж, изображая то влюбленного в кого-то и во что-то, то отчаявшегося забулдыгу и повесу или кающегося заблудшего сына.

Венька, на зависть своих сверстников, быстро взрослел, обретая уважение односельчан и рабочих карьера. Приспело время, когда выпросил у матери праздничную отцовскую рубаху, которая оказалась впору, выклянчил и денег на джинсы, завел фасонистый чуб вместо «бобрика» — заженихался парень!.. Скоро пополз и слушок по деревне: Маришка научила Веньку целоваться, а он катает ее на лодке…

Всем деревенским было как-то все равно, что там меж влюбленными: милуются-целуются — и Бог с ними. Ни они первые, ни они последние. Однако старый Авдей поеживался в сомнении: не ровня девка парню… Но не перечил внуку. Иногда лишь подтрунивал: «Ты милок, смотри, рыбку-то не пугай дюже кода без меня плаваешь. Весла посуше держи…». Отцу, как всегда, не до сына: на душе да на уме — работа, камень, заработок да вино в досужный день. Одна мать не вынесла насмешных слухов. Однажды улучив момент, в отчаянной ревности она ворвалась в библиотечную комнатку клуба и обрушилась на Маришку отборной бранью. Выдюжив первый обвал, Маришка, как могла, спокойно, будто это не ее касалось, проговорила:

— Матрена Петровна, ты что наседкой-то раскокохалась? Он что, цыпленок, что ли?

— Но и не петух тебе! — продышавшись от злобы сухим, сломленным голосом защищала мать Веньку.

И пошла, и пошла палить, как из ружья, обидными и черными словами. Маришка еще и не слыхивала о себе такое: и рябая она, и хромая, и толстуха развратная…

Насолив друг дружке солеными слезами и словами, наревевшись вдосталь, Венькина мать и Маришка разошлись ни с чем.

* * *

Ни деревня, ни отец с дедом, ни сам Венька так и не узнали о бабьей схватке в колхозной библиотеке. И мать, и Маришка по-женски мудро промолчали, стерпели взаимные обиды. Мать угомонилась в работе, а Маришка напросилась на какие-то курсы переподготовки. Уехала, бросив свою «фольклорную» самодеятельность и не попрощавшись с Венькой. На некоторое время смолкли слухи и сплетни о тайной любви двух неровных и неравных молодых людей. Никто бы и не подумал тогда, что это «затишье» обернется знамением близкой беды. Через неделю-полторы в карьере случился обвал. Диким камнем придушило насмерть отца и мать Веньки, работавших в паре на бурмашине…

Схоронили их честь честью: селяне и карьерные рабочие навалили ометной горой венков и цветов на могилу, справили за счет профсоюза поминки, добрыми словами поговорили о Матрене и Михаиле, об осиротевшем Веньке. Сам он на похоронах не был, не ел кутьи на поминках. То ли с испугу — он ни разу в жизни не видал еще покойников въяве, то ли с отчаяния, в час случившиеся беды Венька умчался на моторке к дальним бродам и там, бросив лодку, укрылся в шумливых камышах. Деревенские мужики нашли его на третье утро, в день похорон, однако никакими уговорами не смогли парня зазвать ни на кладбище, ни за поминальный стол. Послушался он только деда, который уже по вечеру, когда разошелся с поминок народ, привел его, исхудалого и голодного, с печально настороженными глазами под вихрастым чубом, теперь уже в очужелую для него избу…

* * *

Когда подоспел сентябрь, Венька с прежней охотой наладился в школу. Боль утраты, как это нередко бывает с юнцами, довольно скоро стала тупиться, заволакиваться в памяти сиюминутными бытийными заботами и желаниями, нужным и ненужным делом. Таким бы ладом, наверное, пошло и дальше. Однако на второй неделе школьных занятий в Авдеевой с Венькой избе опять сошелся сердобольный народишко — на сороковины. Соседские старушки сготовили наваристой лапши и крупитчатой кутьи с изюмом, карьеровский профсоюз нежадно раскошелился на вино. Когда в этот день Венька пришел с занятий, его усадили за поминальный стол и под печальную круговую поруку, совсем ненароком, соблазни парня на первую в его жизни стопку водки. Венька не противился, полагая, что с нее хмелеют только мужики-пьяницы. Дед Авдей, находясь в чувственной растерянности от сорокаденной печали, как-то не сообразил остеречь внука от столь ранней, по его мнению, рюмки.

Когда же Веньке перепала вторая да третья стопка, в глазах его поплыл стол, будто лодка, напиханная мертвой рыбой. В окошках запрыгали зеленые лягушки. Мужицкий дым от цигарок сизой тучкой померещился — того и гляди, гроза грянет и спалит избу. Печка, и та показалась толстобокой бабой из белого камня, каким привалило мать с отцом… Всю ночь потом дурнило парня, и перепугавшийся Авдей отпаивал его молоком, костерил старух, напоивших внука, клял себя и плакался Богу на судьбу, так безжалостно наказавшую всех сразу.

После поминок походил Венька в школу еще с месяц, а потом заартачился и вскоре бросил. Ни дедовы слезы, ни уговоры учителей, даже Маришка, воротившаяся с курсов, — никто и ничто не помогло парню. В бездельные дни он сломался вовсе: поугрюмел, стемнел лицом и глазами, маялся, не находя себе места и дела. Упал духом и старый Авдей: вдруг такая перемена — не выдюжил сирота непомерного горя… А тут еще карьеровский профком подлил масла. Каким-то днем в Авдеевский дом заявились три конторских молодухи — из профактивистов, и по-дурацки с наигранной панихидной торжественностью — «по случаю трагической утраты родителей…» — вручили Веньке конверт с «единовременным пособием», так как сиротскую пенсию еще не оформили.

Венька в тот раз топил печку, поскольку хворал дед и, приняв пакет, нимало не раздумывая, бросил его в огонь.

— Дурачок, там же — тыща! — взвизгнула одна из девиц.

— А надо миллион!.. Сто миллионов! — будто спьяна, заорал Венька. — Валитесь отсюда ко всем чертям и камням своим!

С той поры никто больше не совался к нему и его деду ни с поминальными подачками, ни с болезными словами. Да и сам Венька после вздорной выходки с профактивистками и сожжения денег словно вывернулся изнанкой: ожесточился к себе, по пустякам стал дерзить деду и всем другим, кто касался его жизни. Ему вдруг «расхотелось» средь своих деревенских слыть «умным, послушным, красивым и лучшим» из своих сверстников, как считалось еще недавно. С дерзкой нарочитостью все он теперь старался делать наоборот, то есть то, что не нравилось и опостылело людям. Даже редкие всплески нежности к Маришке он гасил постыдным озорством, а то и грубостью. Чтоб хоть как-то на время отвязаться от него, она, вспомнив слова его покойной матери, однажды выпалила: «Я не пара тебе, валяй домой! Не лезь петухом ко мне… Иль не видишь, какая рябая, хромая, толстая и разгульная твоя Маришка?!» Венька и впрямь, словно только теперь разглядел ее: все оказалось в самом деле так. И он возненавидел ее пуще себя.

Будто повторно обвалилась каменная гора и придавила еще одну душу: обида, она ведь и от судьбы, и от людей тоже… И справиться с этой обидой Веньке было не под силу, даже в житейских мелочах: ленился помогать деду по дому, перестал стирать на себя рубахи, охладел к книжкам, все реже и реже плавал он в затоны за рыбой — все легло на остаревшие плечи Авдея. Подворовывая, а то и выменивая у шоферов бензин на рыбу, Венъка с утра до ночи гонял уже по захолодалой воде свою моторку. А когда и она опостылела, обменял ее на дешевенький мотоцикл. Не накатав, однако, и дюжины верст, разбил его — слава Богу, свои кости уцелели. За покореженные останки мотоцикла выменял гитару. Хоть и жаль немалых потерь, Авдей с облегчением перекрестился — об «музыку» голову не расшибешь… Но и тут ошибся старик: завелись совсем другие дружки-компании, пошла и буза другая — вино, забулдыжные песни с матерной сольцой, потасовки до поножовщины и все такое, чего не любит и боится взрослая деревня. А тут, как на грех, добрые люди — карьеровские друзья-товарищи отца и матери — выхлопотали Веньке сиротскую «пенсию» за гибель родителей. Честный по роду и натуре, с чрезмерным усердием он принялся одаривать соприятелей за «дружбу», за прежние «угощения»: иногда платил деньгой, но чаще — вином. И так все глупо и несуразно, не ведая ни счета, ни корысти. Дед Авдей, не в силах что-либо поделать, скрепя сердце, терпел проказы внука и его дружков, терпел, как ниспосланное ему испытание Всевышним.

В муках прошел остаток осени и зима. Деревня жалела уже не Веньку, как прежде, а мученика Авдея. Грех накликивать нечто худое на парня — не сгонять же со света или тюрьмой карать его? Однако людское терпение изошло, и деревня забубнила в глаза и заглазно:

— Хоть бы в солдаты забрили непутевого…

— Узнал бы кузькину мать…

— В Афганистан его, лиходея!..

* * *

«Накаркали!» — потом скажет дед Авдей, когда по цветастой весне «забрили-таки» Веньку и его дружков-одногодков в армию. Безволосых, невыспавшихся с прощального перепоя, с немало перепуганными лицами рассветным утром родители привели своих парней к парому, на переправу. На противном берегу их ожидала уже военкоматская машина. Авдей чувствовал себя маленько неловко за внука: упрямец, отказался расставаться со своими «стиляжьими» патлами, какие дивно отрастил вместо чуба. И нечесаными лохмами он теперь походил больше на неряшливую девку, чем на будущего солдата. Даже выбившиеся за зиму рыжей травкой усики не придавали ему мужского вида и опрята. По стариковской наивности Авдей полагал, что за непослушание (за отказ от стрижки) его невзлюбят воинские командиры. Зато было и малое утешение: прошлым вечером, когда в избах новобранцев пьяные глотки рвали «последний нонешний денечек», Венька, наотрез отказавшись от многих приглашений, остался с дедом. Как бы во искупление вины перед стариком, он был нежен с ним и услужливо суетлив: месил тесто и пек дорожные лепешки, чинил когда-то порванную в драке рубаху, штопал сношенные до дыр носки — на призывной пункт предписывалось явиться в полном порядке. И что бы он ни делал, тихо напевал или наговаривал любимые стихи. Авдей, не помня зла на внука, умиляясь до тихой слезы, все просил и просил Веньку прочитать про «дедовы кости».

— На кой черт они тебе сдались, эти кости? Не ехать же тебе за мной на солдатскую чужбину, — с нарочитой грубоватостью отсекал Венька дедову просьбу.

— Ладно, ладно! Не гневись, милок, — сдавался на малое время старик. — А когда ишо услышу тебя? Когда?… — закапали слезой слова расчувствовавшегося Авдея…

Ночь прошла, как на петровки, в караульный день солнышка, — без сна и должного покоя, но самая, пожалуй, счастливая ночь для деда за последние годочки. Утречком в четыре руки Авдей с внуком собрали дорожные пожитки в рыбачий рюкзак. Тут, правда, не обошлось без легкой перепалки. Венька начисто отверг сладости, банки с туристским завтраком и даже любимые жамки, которые Авдей загодя накупил в сельповской лавке. В рюкзаке оставлены домашние лепешки, с полдюжины вяленых рыбешек — под пиво, книжка стихов, когда-то подаренная толстухой Маришкой, кружка с ложкой, как предписывалось военкоматской повесткой, да дедовский складничек, смастеренный из окоска. Перед тем как переступить порог, Венька вдруг шарахнулся за печной закоулок и вынес оттуда гитару. Подтянул струны и жахнув по ним всей пятерней, сам себе скомандовал.

— Шагом марш!

— А зачем она тебе? — удивился Авдей, кивая на гитару. — Там, милок, другую подружку дадут — ружье!

Венька, не найдя ответа, первым шагнул за порог…

У парома неразберишно пошумливала разнопестрая толпа. Хрипато и безладно натаныкивала кем-то принесенная гармошка. Как только подошли дед с Венькой, паромщик Гордюха скомандовал «на погрузку». Как во всякие проводы новобранцев, канительно и слезно началось прощание. Авдей, сдерживая близкую слезу, тоже хотел сказать что-то на путь-дорожку Веньке, но тот, засмущавшись торкнулся головой в дедову бороду и первым вбежал на палубу парома. А когда заработал движок, и заскрежетала канатная лебедка, налаживая паром на ход, людской гвалт стих, толпа провожающих рассеялась по берегу, дабы лучше видеть кому кого надо. Паром, колыхнув дубовым днищем воду, натужно потянулся к другому берегу. Авдей, отстранясь от толпы, взошел на мысок с плоским камнем на макушке и пал на колени. Когда же паром пересек стрежень, старик неистово закрестился, как святой на молении. Венька ясно видел и чуял страдания деда, но ничем уже не мог помочь ему. Не мог он вынести и своего личного страдания: тряхнув лохмами волос, он вознес над головой гитару и со всего плеча ахнул ею об угол паромной будки. Совсем по-человечьи вскрикнула в последний раз его «подружка», и Венька без капли жалости швырнул ее за бортовую изгородку парома. Полуслепой дед за молитвой проглядел последнюю выходку внука…

* * *

Не вынес Авдей одиночества после разлуки с Венькой: неделю спустя, сдав за невеликую плату избу под постой сезонным рабочим карьера, ушел на переправу и напросился в «помощники» к паромщику Гордюхе.

Тоска по внуку, однако, не отступалась. Никто и нечто не могло унять ее. В каждый перевоз почты с берега на берег старик докучливо пытал почтовиков: когда же, в конце концов, и ему доставится весточка от внука?… Первое письмо от Веньки Авдей получил ровно через год. До того он не единожды ездил в райвоенкомат, чтобы узнать: куда же запропал его внук-солдат? Дабы как-то отвязаться от докучливого старика, военкоматские чиновники то красиво врали ему, то говорили с ним с притворным почтением: «Ты, Авдей Авдеевич, должен гордиться своим внуком. Он исполняет интернациональный долг в дружественном Афганистане». Отвечая благодарным поклоном за столь высокую похвалу внука, Авдей, однако, с недоумением спрашивал и самого себя, и военкоматское начальство: «Как же это вышло, что Венька так скоро задолжался кому-то? Он не того карактера, штобы брать и должать…» Не убедил его и Гордюха, что для русских солдат существует такой «долг». Сторожкая душа деда не давала на то согласия. И лишь последнее письмо, карточка и выдуманная Венькой песня сняли с души старого Авдея тревогу за случившийся «долг» внука…

Когда сынишка председателя сельсовета умчался домой, Гордюха вновь пробежался глазами по строчкам записки. «…С гуманитарной помощью…», — пробубнил он для самого себя загадочно-заманчивые слова. Находясь почти безотлучно на переправе, паромщик Гордей не имел доступа ни к телевизору, ни к радио и слабо представлял себе дальнюю от деревни «общую» жизнь. Правда, от дотошных языков он был наслышан о какой-то заграничной помощи, но, как и все деревенские, думал, что она, эта «помощь», доходила только начальству, какое и без того жирует пуще прежнего. А тут вдруг «важным грузом» дошла и сюда, в российскую глубинку. «Диво — и только!» — почмокал губами Гордюха, поверив и не поверив необычайной вести. Однако, по флотской привычке — быть перед начальством в надлежащей форме, он выдвинул из-под лавки свой походный рундучок, достал свежую тельняшку, мичманку и поспешно обрядился в них. Бушлат одевать не стал — давно не был под утюгом. Повесил на шею бинокль — сохранившийся немецкий трофей — и вышел из будки на палубу парома. Смотреть в бинокль можно было только одним, левым глазом, потому как в правой части были побиты линзы. Вскинув к глазам бинокль, Гордей оглядел и без того видный противоположный берег и подъездную дорогу к переправе. Там было пока безлюдно, и он, как бы походя, обшарил и свой берег. Неподалеку от парома, в своей старенькой плоскодонке, подремывал над удочками дед Авдей.

Поскольку предстояло «важное» дело, да еще с иностранцами, Гордей не без муки отказал себе в обычной «опохмелке» и принялся греть самовар. В полный рассвет, как только солнце выкатилось из-за каменной горы, к переправе подъехали на «газике» председатель сельсовета — главный приказчик местной власти, и предколхоза. За ними — две трехтонки с грузчиками. Первым в паромную будку влетел сельсоветчик Захаркин и, застав Гордюху с Авдеем за чаепитием, не в меру заважничал:

— Вот, погляди на них, голубчиков, — обратился он к колхозному председателю. — Важный груз идет, понимаешь, а они, как господа, чаевничают.

— Дык, небось, и «заграница» еще кофеи гоняет, — съязвил Гордюха. Подавая бинокль, добавил: — На, Захаркин, иди да покарауль свой «важный» груз, а мы с Авдеем Авдеевичем дочайпием.

Гордюха, имея зуб на начальство, не упускал случая надерзить кому бы то ни было, даже по пустяшному делу.

— Ты мне не командуй! — осадил Захаркин паромщика и, не найдя чего бы сказать построже, принялся отчитывать его: — Хоть какой-никакой авральчик навел бы на пароме — черт рога посшибает, понимаешь… Высокое начальство едет, понимаешь, с иностранными представителями — заграница все ж таки. А ему хоть бы хны.

— А они что, рогатые что ли, загранишники-то? — усмехнулся Гордюха. Выплеснув остатки чая за окошко будки, вполне серьезно спросил: — Ты, Захаркин, лучше вот что скажи: нам с Авдеем Авдеичем хоть малость какая перепадет от ихней «помощи-то»?

— А ты что, фронтовик, что ли? — пристыдил Гордюху сельсоветчик. — И Авдей — не военный ветеран. Глаз-то у него еще в мальстве по пьяному баловству пастух кнутом выстебнул… Всем таким помощь давать — никакой заграницы не хватит…

Пока в паромной будке судили да рядили о загранпомощи, шоферы и грузчики наблюдали за противоположным берегом, откуда и должна была придти эта помощь. Вскоре «наблюдатели» обрадовано прокричали:

— Е-e-дут! Едут!

Деду Авдею велено было сойти на берег. Грузчики вбежали на палубу, и Гордюха дал ход парому. Без бинокля было видно, как подъехали к переправе два грузовика и легковушка. Приезжих не ахти много. Один из них — военный. Рядом с ним кучковались трое парней, вооруженных карабинами. Ребята в разномастных штормовках и джинсах. Под куртками — десантные тельняшки. Похоже, недавние солдаты или досаафовцы.

— Гляди-ка, с охраной! — изумился Захаркин, толкая в бок рядом стоявшего предколхоза.

— Такой, видать, порядок, — многозначительно рассудил тот. — Заграница, и та знает, что на наших глубинных дорожках и грабануть могут…

Гордюха, пригнав паром к дощатому причалу, поразился проворности, с какой посбежали на берег и сам Захаркин, и предколхоза, и грузчики — ринулись, будто на радостную дележку невиданных даров. Паромщик за гулом движка не слышал разговоров, но видел, как подобострастно расшаркался Захаркин перед приезжими, своими и чужими, словно вернулись былые времена, когда почтенно кланялись даже надоевшим уполномоченным. После приветственных церемоний и подписания нужных бумаг принялись за перевалку груза с автомашин на палубу парома. После картонных упаковок с трафаретными нашлепками из непонятных букв и знаков перегрузили тяжеленный зеленый ящик с откидными ручками. Вспомнилось Гордюхе: в такой таре обычно паковалось для транспортировки оружие и прочие военные причиндалы. Не успел паромщик дать полный ход своей посудине — иностранцы и сопровождающие их представители власти тут же покинули берег. С грузом оставались военкоматский капитан и трое вооруженных парней. Гордюха недовольно проворчал: «И тут — охранники, мать-перемать…»

Дед Авдей, дымя трубкой, стоял на каменном мыску, с которого когда-то молился на путь-дорожку Веньке и ждал Гордюху. Левой рукой он придерживал трубку во рту, правой отмахивался то ли от дыма, выжимавшего слезу из глаз, то ли от печальных стариковских дум.

С той же проворностью «гуманитарная помощь» была перегружена на колхозные автомашины; а когда очередь дошла до зеленого армейского ящика, капитан остепенил разгоряченных силачей:

— Не трогать! Это — попутный груз. Нужна другая машина…

Капитан напялил на рукав красно-черную повязку, то же самое приказал сделать и парням с карабинами. Потом из офицерской сумки достал бумагу и, обратившись к Захаркину, спросил:

— В вашем селе проживает семья Голомысовых?

Захаркин, опешив, ответил не сразу, будто припоминая:

— Да, да! Есть такие… Проживает, — сельсоветчик поискал глазами старика Авдея: — Вот он! Авдей Авдеич Голомысов.

Не слушая, о чем говорят начальники, Авдей с поразительным любопытством пялился немощным взглядом на вооруженных парней, искал, хоть для малого утешения, сходства с Венькой. И, не находя, еще жарче пыхтел трубкой.

Капитан с нескрываемой жалостью поглядел на старика. Но подойти к нему не решился — казенный документ передал председателю сельсовета Захаркину. И потом наконец объяснил суть своего приезда:

— Я уполномочен райвоенкоматом доставить к месту жительства останки солдата Вениамина Михайловича Голомысова. Он погиб, выполняя присягу, данную на верность Родине…

Капитану, очевидно, полагалось говорить еще что-то, но он, сбившись с дыхания, осекся и, как бы виноватясь, взял под козырек…

Первым отозвался на случившееся Гордюха.

— Угробили парня, мать-перемать! — он в сердцах шмякнул оземь форменкой и направился к старому Авдею.

Теперь уже поняли все, что в зеленом ящике, в запаянном цинке, привезли сгибшего, не понять на какой войне, солдата. Обнажились головы, притухли взгляды людей, сникла суета. Пока начальство налаживалось, как бы поутешнее сообщить родителю о свершившейся беде, Гордюха безжалостно, с матросской прямотой, однако не без дрожи в голосе, ошарашил старика:

— Веньку привезли!..

Авдей, завороженный собственной молитвой о внуке, не слушал, о чем говорят на берегу. Не понял он, что прокричал и Гордюха. Но раз назвалось имя Веньки — в душу радость! Прозвучало то имя в самый лад стариковских дум: в минуты воспоминаний Авдею чудесным образом мерещилось, как однажды, таким же ранним утром на том берегу явится солдат Венька. Перевезет его Гордюха на свой родной берег, и дед себе и всем на потеху первым делом заставит их мериться силами — кто кого. И конечно же, Венька уложит паромщика на лопатки… Старик, смутно усмехнувшись на воображаемую «победу» внука, заморгал глазами, пошоркал бородой по рубахе и принялся выбивать трубку о закостенелый ноготь.

— Оглох, что ли, старый кубарь? — сорванным голосом, крупно тараща глаза с непривычной слезой, Гордюха еще раз прокричал Авдею: — Веньку, говорю, привезли!.. Попутным грузом, мать-перемать…

Ежась от безжалостных слов паромщика, сельсоветчик Захаркин и все остальные обступили старика и принялись утешать его. Но говорили так раздробно и неправдоподобно, что не сразу можно было постичь, какая и с кем случилась беда. Бестолково помаргивая пуще обычного, Авдей, вслушиваясь в чужие голоса, безмолвно шевелил губами и косился глазом на зеленым ящик, на вооруженных парней возле него. А когда наконец понял, выронил трубку из рук и повалился бы наземь, не окажись рядом Гордюха.

К вечеру того печального дня гроб, сработанный в карьеровской столярке и обитый кумачом старых, теперь никому не нужным флагов, стоял в невеликом зальчике деревенского клуба, и здешний народишко, по чести и памяти, шел сюда поклониться праху убиенного Вениамина Голомысова. Приходили с покаянием и те, кто вроде бы совсем недавно, в пылу житейской озлобленности на ребячьи проделки Веньки, стращали его солдатчиной, «желали» и «накаркали», по словам Авдея, ту судьбу, какая и сподобила парня к погибели на непонятной, самочинной войне. Поминали, каялись, тужили и судачили, кто как понимал и слышал:

— В Афганистане, бают, головушку-то сложил?

— В Кабарахе, поди…

— В Карабахе! — поправляют знатоки…

А может, еще где…

* * *

Капитан выставил почетно-траурный караул. Парни с карабинами, ежечасно меняясь, строго, с подобающей выправкой выстаивали положенное время у гроба своего недавнего товарища по оружию. Чуть в сторонке от покойника, за фанерной клубной трибункой, похожей на церковный аналой, едва держась на хилых ногах, древняя старуха читала псалтырь. Кто-то надоумил было позвать священника из соседнего села, да на то не набралось денег ни у Авдея, ни у тех, кто желал бы справить панихиду. На складчину, однако, снарядили из младших Венькиных дружков скатать на мотоцикле за свечами в церковь. И теперь они светились реденькой россыпью в руках односельчан, пришедших на последний поклон к Веньке. Поминальный свет крапал и на заколоченный гроб, и на воском закапанный псалтырь, и на седую голову Авдея. Изнемогая в печали, старик сидел, склонившись, на табуретке, сипел пустой трубкой, изредка постанывая и роняя невольную слезу на затоптанный пол. Левая рука его лежала на гробовой крышке, правой он то ли теребил рубаху на груди, где болело, то ли мелко крестился, зайдясь в тихой молитве. На библиотечной подставке прилажена кем-то принесенная закопченная икона — «Спас на кресте». Возле горела главная свеча. Робко воздевая глаза к силе и славе божьей, старухи и бабы помоложе умиленно крестились — кто размашисто и часто, а кто и с украдчивой стыдливостью, будто в первый раз. В той мольбе и тишине в какие-то минуты зальчик колхозного клуба походил на церковный придел, где обычно отпевают покойников, и все тут казалось далечно-первобытным, укромным и надежным приютом горемычного люда…

Тем временем в библиотечной комнате завклубом Маришка Данькова с подругами ладили похоронный венок. Стояла отходная пора бабьего лета — пора увядания трав и цветов — и потому пришлось обшарить чуть ли не все деревенские палисадники, чтоб насобирать бессмертного сухоцвета на венок. И все вышло благодатно и ладно: от каждого подворья — по цветку, а Веньке — память.

В зале, где стоял гроб, и в библиотеке, где вязался венок, царили панихидно-сторожкая тишь и покой, божий страх и смиренные вздохи вины и прощения. А в клубной неуклюжей конторке, захламленном потрепанным культинвентарем, где расположился военкоматский караул во главе с капитаном, вопреки печальным приличиям, излишне шумели и крепко разговаривали пришедшие сюда мужики. Паромщик Гордюха, разжившись бутылкой самогона, неотвязно приставал к капитану помянуть Венъку. Тот смущенно отказывался, ссылаясь на службу и порядок.

— Тогда вот что скажи, — не унимался изрядно подхмелевший Гордюха. — Сколько нынче стоит в нашей России солдат? Это я по части компенсации за убийство имею в виду… Деда Авдея ведь подчистую осиротили! А?

Капитан, ошеломленный необычным для него вопросом, не нашелся, что и сказать. Уклончиво промолчал.

— Не знаем, значит? — пожалел Гордюха. — Тогда вот другая загвоздка, товарищ начальник: доколе своих солдат на своей же земле гробить будут? Ну ладно, при царях бывало такое, в революцию тоже, иль в гражданскую… Но у нас-то теперь на престоле — иная власть! Всеми хвалена и холена. Так?…

— Видать, и новой власти без русской кровушки не обойтись, — кто-то из мужиков перебил Гордюху. — Таков закон любой власти.

Капитан и на этот раз уклонился от ответа. И тут бы все сошло ладным порядком, но этому помешал хромой старик с начищенным орденом Славы на левом борту фуфайки. Он только что втиснулся в конторку и, не слыхавший прежнего разговора, бесцеремонно обратился к капитану:

— Товарищ командир, извиняюсь, когда же будем делить помочь-то? — для пущего внимания старик постучал костылем в пол. — Ту самую, што от германцев, говорят, послана? Мне ведь тоже по всем статьям полагается. Чай, ихний Берлин брал…

Капитан не успел и обдумать, чего хотел от него ветеран, как тот, долбанувшись протезом о притолоку, мешком вылетел за дверь.

— Райсобес тут нашел, христорадничек чертов! — эти слова Гордюха выпалил уже после того, как инвалид от его кулака растянулся за порогом. — Оголодался, мать-перемать.

Не на шутку озлившись на старика-ветерана за позорное попрошайство, паромщик выторкал из конторки и всех остальных мужиков.

Поостыв, с досадой сказал:

— Видишь, капитан, в какую трипогибель согнули старых солдат. До нищеглотства довели защитничков, мать-перемать… Покойник за стеной, его же младший брат-солдат, а он, боевой кавалер Славы, на дележку заграничной подачки прикостылял. Куда ж дале-то?…

Гордюха знал, что задавал свои вопросы не тому, кому следует; знал он и ответы на них, но не могший восстать и оборонить солдат и честь их, — казнился, каялся и тут же с непривычной покорностью извинился:

— Прости, капитан. Наши патроны вышли… И порох сожжен…

Парни из траурного караула, зажав меж колен карабины, сидели в углу конторки и слегка подремывали в ожидании выхода на смену. Капитан, встревоженный разговором с паромщиком и другими бывшими солдатами, непрестанно курил и не мог отбиться от жестоких мыслей: что же, в самом деле, творится на родной земле?…

Гордюха, как бы побитый самим собой, присел рядом с капитаном и смолк, прислушиваясь к тишине. К полуночи и в зале невесомый шумок вздохов, молитвенного шепота и панихидной россыпи свечей сменился тишиной томительного бдения старушек, решившихся на бессонье ради покойного Веньки. Пригасив огарки свечей, старушки расселись на скамейках, расставленных у стен зала, и погрузились в страдальческие думы о вечности небесной и скоротечности земной жизни. Чтица псалтыря, перемогая усталость, тоже продержалась на ногах лишь до полуночи: присела вроде бы передохнуть, но тут же сами собой прикрылись веки, и на косячок подшалка серенькой паутинкой вытянулась сонливая слюнька.

И только Авдей, опыленный потолочным светом клубных плафонов, сидел в прежней позе, полуобняв левой рукой гроб, в правой тряслась трубка — без табака и дыма. В мелких пропашинах морщин на стемневшем лице, в полузакрытых глазах таились муки нещадных потерь и немочь что-либо поделать с нагрянувшим несчастьем. И некогда долгие думы старика о жизни — своей и общей — сузились вдруг до предела одной-единственной мысли: как бы «поменяться» местами с внуком, а не так — тогда бы улечься в глинку рядом, в един час и на веки вечные…

Вот так, в людской тишине, в поминальных думах и молитвах скороталась последняя темная ночь Вениамина Голомысова. По утренней рани, в суетной заполошности возле клуба собрался деревенский люд. Пришли и свободные от смены рабочие из каменоломни. Ожидали местное начальство, нужных распоряжений по части похорон. Старухи дожигали остатние свечи, дошептывали молитвы, крестясь на Венькин гроб, на икону с распятым Спасом. Капитан загодя сбегал в сельсовет и уговорил Захаркина как можно раньше справить похороны. Его, якобы, ждали неотложные дела в военкомате. Захаркин, не привычный перечить желаниям заезжих начальников, поспешил в клуб и тут же распорядился о выносе покойного.

Несли Веньку по старинушке — на домотканых холстах с единственным венком попереди. Деревня, чуть не поголовно, вышла проводить солдата в последний путь. По теперешней немощи и дороговизне некому было нанять ни оркестра, ни священника. Процессия разбродной толпой продвигалась к погосту молча и неторопко, прислушиваясь к звону колоколов, доносившемуся с соседнего села, где служила церковь. Звонили к заутрени, и ранний благовест пришелся как нельзя кстати на Венькином пути к последнему пристанищу. Авдей шел, не чуя ни ног, ни земли, не слыша колоколов. Положив руки на поясницу, он шел, ровно на чужих похоронах, на почтительном отдалении от родного гроба. И чем ближе надвигался погост, тем безотвязнее мутила душу несуразная мысль: нет, это — не Венька в гробу; нет, это — не тот погост, где лежать ему; нет это — не о том молчат люди и звонят колокола. Нет и нет. И не должно быть… Не сдюжить бы старому Авдею этих верижных дум, не будь возле него паромщика Гордюхи.

* * *

Закопали Веньку рядом с могилой отца и матери. Перед тем как опустить гроб, сказали речи представитель военкомата и сельсоветчик Захаркин. Капитан отговорился казенно и быстро. Кончив речь, он с торжественной сдержанностью вручил Венькину медаль «За отвагу» деду Авдею, как ближайшему родственнику. Захаркин же, по давней руководящей привычке, говорил путано и длинно, однако с необычайным решительным бесстрашием, какое обрел, наверное, лишь при перестроечной власти. До того от него таких слов и не слыхивали: «Нет счета нашим солдатам, павшим на чужих и своих полях… Где те кладбища и погосты, кресты и могильные камни? Должно, и земли нет на божьем свете, где б ни лежал наш русский войн…» — Как бы для блезира, по этому поводу попенял на власть — прошлую, недавнюю и теперешнюю, для него родную: — «И так опустела, обезлюдела российская деревня, а ребят все куда-то гонят и гонят, бьют и губят — люто и заживо… Когда и с кого взыщется за все это?» Запутавшись в словах, Захаркин безнадежно махнул рукой и, вспомнив наконец о покойнике, договорил, показывая на гроб:

— Вот и сегодня наша русская Россия убавилась еще на одного солдата. Где и чья пуля настигла нашего односельчанина? И сказать совестно. Ведь, ни Куликова поля, ни Бородина, ни Сталинграда, ни курской Прохоровки, слава Богу, давно не было. А вот сразили… — беспомощно развел руками Захаркин. — Вечная память ему… И пусть наш Вениамин Голомысов будет последним!

Венькино имя, произнесенное громко и неожиданно, заставило вздрогнуть потерявшегося Авдея. Он вздрогнул еще трижды, когда из карабинов салютно полыхнули в небо приехавшие досаафовцы. Отдана последняя солдатская честь! Совершены прощальные поклоны свежевзросшему жальнику. Кладутся на сыру глинку последние осенние цветы и затухшие огарки поминальных свечей. Крестясь и трудно вздыхая, люди разбредаются по кладбищу — всяк ко своим кровным могилкам. Погост горбится давними и недавними насыпными холмиками. В них — века и мгновения, правда и несправедливость, всегдашняя боль и довременные утраты, покой и людская память. В них же — лишение смерти и бессмертия…

— Ну, Авдей Авдеич, — с необычной нежностью обратился к старику Гордюха. — Венька свой якорь бросил. Пухом земля ему и вечный причал… Пойдем — солдату покой нужен…

С минуту потоптавшись у подножия могилы, Авдей послушно поплелся за Гордюхой. У разваленных ворот кладбища их нагнал Захаркин.

— Вот вам, отец, на помины, — сельсоветчик с непонятной опасливостью сунул в руку старика косячок блокнотной бумажки. — В конторе получите…

На полпути к парому Гордюха взял у Авдея бумагу и прочитал: «Комиссии выдать подателю сей записки гуманитарную помощь в количестве двух упаковок. Пред. Захаркин»

— Без лукавых обойдемся! — проскрипел зубами Гордюха и пустил бумажку по ветру.

* * *

У парома в муторном нетерпении ожидали перевоза капитан и ребята с карабинами. Гордюха без малой канители перевез их на другой берег, и только потом они с Авдеем помянули Веньку. Из-за малости питья и закуски вышло не так, как надо бы, и потому паромщик, отправив старика в землянку отдохнуть да «перемочь печаль», сам же наладился в деревню разжиться вином да хлебом. Воротился он к вечеру, когда на захолодавших берегах и поверх воды уже кучерявились поземные кудели рыхлого туманна, а на прибрежное окрестье навалилась всеохватная мяклая тишина. Гордюха, как во всегдашние вечера, позвал Авдея «почайпить», но тот не отозвался. Тогда паромщик пошел за ним в землянку, но его не оказалось и там. «К Веньке уволокся, старый кубарь, — подумал Гордюха и взволновался: — Потемну как бы искать не пришлось.» Нет, в тот предвечерний час у Венькиной могилы никого не было, кроме Маришки Даньковой. В грустном одиночестве, сторожась чужих глаз и наветных пересудов, бесслезно, без надрывных причитаний она стояла наедине со своими девичьими думами о несбывшихся надеждах и призрачных мгновениях совсем недавних радостей…

Уже по темени Гордюха еще раз покликал Авдея, но окрестная пустота отозвалась лишь эхом его же поклички. Он еще и еще в одиночку «помянул» покойного солдата, сам не чуя как, разладился в чувствах — достал гармонь и щемящим душу голосом затянул, чудак, песню.

… Белы лебеди,

тегеньки-теги…

выходили на быстру реку…

Но, как бы спохватившись, что этой песней никак не проймешь старого Авдея и не дозовешься, Гордюха переладился на Венькину:

… И я вернусь к тебе дорогой Млечной,

Паду на грудь, навеки затаюсь.

Как рыцарь ночи, я — сверчок запечный —

Спою, всплакну и Богу помолюсь…

За Венькиной песней — чужая война, тоска по дому, лихо солдатских буден, память и скорбь по кровным душам — живым и смертным. Всему этому остаревшее сердце Авдея всегда внимало жадно и полно, с тем запасливым перегрузом, как перед последней дорогой. Зная об этом, Гордюха и своей гармоньей, и могутной глоткой, не чуя меры, «налегал» на те слова и звуки, какие не мог не слышать Авдей и не отозваться.

Нет, не мог уже слышать Авдей ни голоса паромщика, ни песни внука. Часом раньше, когда все вокруг заполонили непроглядные сумерки, додумав свои думы и состарившись еще на целый век, он вышел из землянки и спустился к лодке. Искурив последнюю трубку, остатними силами столкнул плоскодонку на воду. Кое-как забравшись в нее, оттолкнулся веслом, и, выправив ближе к стрежню, отдался вместе с лодкой речной воле. За ненадобностью откинул от себя весло, тут же и трубка как-то сама собой вывалилась изо рта и тоже потерялась за бортом. Авдей стянул с плеч трухлявый кожух, нашарил в кармане изломанную свечу, какую не дожег на кладбище, и, постелив полушубок на сырое днище лодки, улегся бородой и глазами к небу. Там тихо, покойно и чисто. Выметенная ветром, небесная дорога — Млечный путь — светилась первобытно и божественно. Мреющий полусвет ее, какой виделся Авдею бесконечностью, сулил и ему ту самую дорогу, какую хотела, ждала и наконец дождалась его душа. Старик положил руки на грудь для последнего сугрева и замер в благостном предчувствии: вот-вот сама собой и в его руках воззажжется прощальная свеча…

Лодку волею волн уносило все дальше и дальше от парома, в будке которого пьяный Гордюха широко и распевно тянул Венькину угрюм-песню, какую уже не дано было слышать старому Авдею. Последнее, что докатилось по реке до его слуха — это раскаты вечерних взрывов в каменоломне. Но Авдею почудилось, что смертно рвется уже не наша, а чья-то чужая земля — ей и терпеть…

|

|

|

Пётр САЛЬНИКОВ

Пётр САЛЬНИКОВ