«Я ПРОЙДУ МИМО ЦАРСТВЕННЫХ ОКОН…»

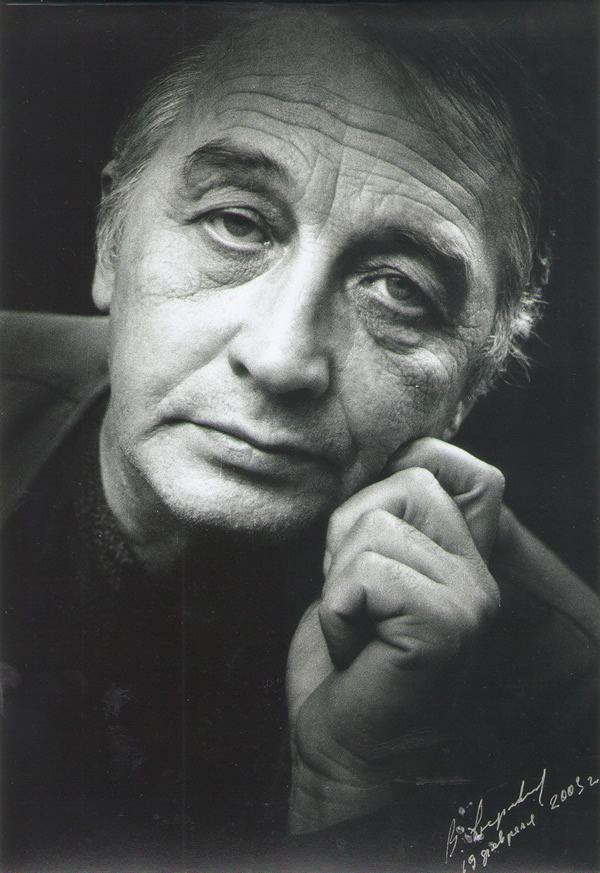

(К 75-летию со дня рождения поэта и публициста Владимира Переверзева)

Владимир Иванович Переверзев родился в Орле 14 марта 1947 года. Его отец (родовые корни будущего поэта из курской Обояни) воевал танкистом на фронте – всего годом ранее он, инвалид Великой Отечественной войны, приехал в разрушенный Орёл, в домик на улице Пуховой рядом с громадной Смоленской соборной церковью, которую тогда же переоборудовали под хлебозавод, а вскоре и улицу переименовали в честь Маяковского.

Владимир Иванович Переверзев родился в Орле 14 марта 1947 года. Его отец (родовые корни будущего поэта из курской Обояни) воевал танкистом на фронте – всего годом ранее он, инвалид Великой Отечественной войны, приехал в разрушенный Орёл, в домик на улице Пуховой рядом с громадной Смоленской соборной церковью, которую тогда же переоборудовали под хлебозавод, а вскоре и улицу переименовали в честь Маяковского.

Владимир Переверзев учился в 26-й орловской средней школе, где были замечательные учителя: до и после Переверзева, а точнее, вместе с ним отсюда вышла плеяда замечательных людей – от актёров Фёдора Чеханкова и Елены Крайней до краеведов Владимира Власова и Валерия Ерёмина. Переверзев был членом комитета комсомола школы, редактором стенгазеты, участвовал в создании школьного музея. Именно из тех лет – увлечение баскетболом, поэзией (его одноклассником был будущий известный поэт Геннадий Фролов). Переверзев любил Мандельштама, читал его наизусть. Когда уже в перестроечные годы собеседник понимающе кивал: «Да, конечно, Воронеж, филфак», Переверзев, словно извиняясь, произносил: «Нет, это ещё со школы, на уроках литературы…»

Рано почувствовав «тягу к литературе», Владимир начал писать ещё в школе. «Ракета дала задний ход», – такими словами началась рукопись фантастического романа, заслуживающая двойки по физике. Вспоминает орловская поэтесса Ирина Семёнова: «В юности Володя любил бродить в одиночестве где-нибудь на природе. Заходя ко мне после долгих странствий, он мог спросить: “Нет ли у тебя чего-нибудь поесть?”, как настоящий бездомный и голодный поэт, что восхищало меня до глубины души. Да и глядя на него в то время, всякий мало-мальски мыслящий человек понимал, что он поэт и ничем другим быть не может».

Владимир Переверзев окончил школу в 1965 году, но ещё три года отделяли его от студенческой скамьи: слесарь на заводе «Химтекстильмаш», монтировщик декораций в театре, учитель физкультуры в райцентре Нарышкино. Участвовал в литературном объединении, печатался в областных газетах, его стихи получили высокую оценку на семинаре поэзии в Орле. Владимир мечтал поступить в МГУ, но не прошёл по конкурсу. Некоторое время заочно учился в Орловском педагогическом институте, а затем поступил на филологический факультет Воронежского университета.

В Воронеже он встретил будущую жену Наталью (в девичестве Живоглядову) – она училась с ним на одном факультете (кандидат филологических наук, профессор Наталья Анатольевна Переверзева впоследствии много лет заведовала кафедрой литературы Орловского государственного института культуры). Его близким товарищем по университету стал сокурсник, будущий поэт и руководитель Белгородской писательской организации Владимир Молчанов (вскоре Молчанов был призван в армию). Владимир Переверзев был дружен и с будущим кандидатом филологических наук, доцентом ВГУ Валентином Инютиным. Был членом драматического коллектива ВГУ, участвовал в смотрах художественной самодеятельности. Работал в студенческом стройотряде в Якутии.

Возможно, именно с того «трудового семестра» берёт исток интереса Переверзева к Дальнему Востоку. Тем более, что на Сахалине жили тогда родители Натальи Живоглядовой, а её дед писатель Борис Дальний ещё в 1939 году опубликовал в Воронеже повесть «Дальневосточная поэма» (переиздана в 1956 году).

В студенческие годы Переверзев писал стихи, но к своим виршам, впрочем, как и полагается профессиональному филологу, относился очень критично – большинству было суждено остаться в мусорной корзине. Сохранилось и вошло в сборник «Паломничество в пустыню» (Орёл, 2006) стихотворение «Каменная книга» (1972), где есть весьма пафосные строки:

Не дай прожить пустынником, природа!

Дай прочитать холмы и письмена,

где в каждом камне – продолженье рода,

где каждый знак – на языке народа,

где каждый злак – родного небосвода касается,

где каждый стяг – страна.

Тогда же было написано и стихотворение, точно фиксирующее рост тревоги в душах представителей молодого поколения начала 1970-х:

В последний раз коснёшься клавиш,

И встанешь – звук ещё не смолк, –

И ставни на зиму заставишь,

И дверь закроешь на замок.

А облака нависли низко,

И дышат кроны тяжело,

Как будто где-то очень близко

Прошёл гружёный эшелон.

И вместе с ним невесть в какую,

В чужую, может, сторону

Уехал кто на мировую,

Кто на гражданскую войну.

В подшивках многотиражной газеты «Воронежский университет» тех лет нашлась лишь одна публикация стихов Переверзева – в номере за 1 сентября 1973 года, на 4-й странице под рубрикой «Стихи молодых» были опубликованы два стихотворения: «Проснись и выходи скорее…» и «Едва продрав глаза спросонок». Подпись – «В. Переверзев, выпускник филфака ВГУ 1973 г.».

Он отслужил два года лейтенантом-артиллеристом в военном городке у железнодорожной станции Томичи примерно в ста километрах от Благовещенска и в семидесяти километрах от китайской границы. Вернулся в Воронеж, где с декабря 1975 по февраль 1976 года работал помощником главного режиссёра ТЮЗа по литературной части, затем почти год оставался без работы, с января по август 1977 года – внештатный корреспондент телевидения Воронежского комитета по телевидению и радиовещанию.

Неопределённость с профессиональным статусом в какой-то степени компенсировалась творческим ростом будущего поэта. В Воронеже он знакомится с писателями, заявляет о себе, как о многообещающем авторе. Владимир Гордейчев так отозвался о первых опытах Переверзева: «Его стихотворения – ясные по идее, высокие по духу – отмечены гражданской и творческой зрелостью. В них присутствует то, что можно было бы обозначить «географией времени» с её социальным и нравственным рельефом». Особые грани подметил и Виктор Поляков: «Умение обращать простые детали и приметы в явления истинно поэтического свойства, придавать жизни оттенок необычности, какого-то, что ли, чуда, является едва ли не основным его достоинством. В то же время он не злоупотребляет новациями, которые иной раз больше ошарашивают, чем впечатляют. Залогом этому – хорошо пройденная школа русской классической поэзии».

В это время, в 1976 году, появились две небольшие публикации В. Переверзева в воронежском литературно-художественном журнале «Подъём» – рецензия и стихотворение. Рецензия стала откликом на книгу стихов В. Зорина «Родня», вышедшую в Центрально-Чернозёмном издательстве в 1975 году. Критиком Переверзев, судя по этой публикации, был въедливым, но доброжелательным. С одной стороны, оценивал изданное без всяких реверансов: «Временами В. Зорину отказывает не только вкус, но и элементарное знание предмета, включая правила русской орфографии. Он может, например, измерить что-нибудь с точностью «до микрометра», хотя общеизвестно, что микрометр является инструментом, а не единицей измерения». С другой стороны, подытоживал: «Он не только вторгается в пространство, подчиняя его, – он грубо срезает огромные временные пласты, и за этими подчас неловкими действиями всегда можно разглядеть искреннюю попытку осмысливания исторической судьбы страны и народа». Есть в рецензии и весьма позитивные оценки: «просторен и гармоничен», «жизнеутверждающий пафос», «живая связь», «масштабы поэтического мира» и т.д.

Стихотворение «Где-то на краю небес…» было напечатано в рубрике «Голоса молодых» в подборке с произведениями Аллы Вариводиной, Александра Лисняка, Игоря Лукьянова, Владимира Молчанова, Л. Турбина, Александра Соловьёва, Михаила Армалинского. Примечательно, что стихотворение Переверзева было последним в подборке, за ним оставалось ещё больше половины незанятой страницы, но редакция, давшая другим авторам места куда больше, не рискнула напечатать ещё одно-два стихотворения Переверзева.

Очевидно, в Воронеже не находилось места начинающему литератору и журналисту, и он снова уезжает, на этот раз на Сахалин – редактором областного отделения Дальневосточного книжного издательства. За десять лет отредактировал сто книг (в том числе литературно-художественные сборники «Сахалин»), немало поездил по Дальнему Востоку: Курилы, Камчатка, Колыма. Любил суровую природу и в иные минуты потом говорил: «Сахалин спас меня от гражданской смерти».

Ответственный секретарь Сахалинской писательской организации Николай Тарасов вспоминал о Переверзеве: «Он первый показал и прочитал мне переданные в издательство удивительные верлибры Романа Хе. До того корейский паренёк с гитарой ничем не выделялся среди авторов-исполнителей, и попытки его писать рифмованные стихи нисколько не обещали появления в лице Романа интереснейшего и самобытного поэта, единственного в своём роде».

А вот впечатление Тарасова о совместных поездках:

«Переверзев при посадке на теплоход “Ольга Андровская” всё не мог отыскать паспорт и, когда вахтенный, теряя терпенье, сказал: “Ну, хоть какие-то данные паспорта назвать можете?” – слегка призадумался и ответил: “Помню, что русский…”

Нам так полюбилась эта фраза, что мы сделали её исторической и повторяли на все лады по разным поводам.

Мимо нас проплывали вулканы, и он, замечательный поэт, уже потом на родине, в Орле, написал:

… Вот уже слова слетают с губ,

Их чужие повторяют губы.

Есть такое место – Итуруп,

Есть такой вулкан – Берутарубе…

Родина, таинственный простор,

Сказочный и ласковый – журчащий!

Из-за гор возникнет, из-за гор

Тот, Который Обладает Чашей.

Проступает медленно во мгле

Видящий Сквозь Горы и Столетья,

Тот, Кто Отдыхает на Земле

И жуёт травинку на рассвете…

…Этот остров не видал никто,

Глыбу непонятную в лазури.

Есть такая бухта – Инкито,

Есть такой вулкан – Атсонупури.

Где нашёл он столько дивных слов,

Тот, Кто Обитает в Центре Мира,

В задымлённом чуме, средь костров,

В ароматах нерпичьего жира?..».

Ещё одна замета из воспоминаний Николая Тарасова – о рыбалке:

«Первое, что я услышал от Володи Переверзева на следующий день:

– Всё! Эта была последняя моя рыбалка. Начал вечером разделывать улов – ужаснулся! Сплошные молоки с икрой. Сколько же я загубил потомства у этой мальмы! Видно, выловил всё, что можно и за своё прошлое, и за будущее. Такого раскаянья давно не испытывал. Всю ночь не спал…

От горки молок и икры было и мне немного не по себе, когда разделывал рыбу. Но Володя переживал ту ситуацию гораздо острее. Через много лет я прочитал в его первой и последней повести:

“…А еще я видел ужас и невыразимое страдание в человеческих глазах нерпы, одиноко и беспомощно распластавшейся в метре от берега, на котором у самой воды два браконьера, мои приятели, быстро и умело разделывали острыми охотничьими ножами тушу ее детёныша.

Они убили его издалека, спрятавшись в кустах морского шиповника, двумя одновременными выстрелами в голову. Я был рядом, тоже прятался в кустах, помню их дивный запах. Целились в самого маленького, с таким меньше хлопот”».

В Южно-Сахалинске вышла первая книга стихотворений Владимира Переверзева «Дом и дорога» (1984), в те годы он много печатался в сборниках и альманахах.

Литературные критики увидели в Переверзеве представителя поколения «после Мандельштама», продолжателя дела Прасолова и Рубцова. Поэт и критик Александр Суворов подметил: «Из общей массы, движущейся в течении неостановимого литературного процесса, Переверзева выделяет то, что он изначально, практически с первых своих стихотворных строк, явился в русской поэзии как светлая и духовно ясная личность, его стихи проливаются как ровное и ясное озарение среди безвременья – в его творчестве не было ни модернистских изысков «литературного левачества», ни смуты, ни мятежа, ни унылой, беспросветной депрессивности, а была прежде всего та возвышенная, спокойная мудрость, которая единственно позволяет мужественному сердцу без смятения и предательского трепета встретить все жизненные испытания. Он словно бы все, что должно было случиться с нами и страной в последующие годы, знал заранее».

В конце 1980-х, в сорок лет, Владимир Переверзев вернулся в Орёл, чтобы окружить заботой постаревшего отца. Удалось устроиться на несколько месяцев собственным корреспондентом газеты «Российский Чернобыль» – с её удостоверением много ездил по Брянской и Орловской областям, увидел мрачные картины поражённых радиацией деревень, изломанные судьбы беженцев и ликвидаторов. Это только усилило обострённое восприятие перестроечной действительности. Не случайно Александр Суворов писал о Переверзеве: «Он всегда болезненно переживал о нашей духовной разделённости провинциальной, “нутряной” России от высокоумного и блистательного столичного творческого бомонда, бессильного и бесплодного, прекратись к нему приток жизненных соков от русской земли».

Его благородный голос завораживал – Переверзева звали работать на радио, но в итоге в начале 1990-х он стал сотрудником телевидения (государственная телерадиокомпания). Снял 300 фильмов и авторских передач – циклы «Беседы о литературе», «Малые города Орловщины», «Дым Отечества»… Призы на престижных телефестивалях и конкурсах, звание заслуженного работника культуры России. Он не хотел вступать в Союз писателей, уникальный случай – его искренне просили написать заявление. Поэт Виктор Дронников посетовал в своей рекомендации: «Творчество Переверзева долго было в тени, он как бы не верил себе».

Душу его сковывало ощущение несвободы, он всегда остро чувствовал несправедливость, – а потому боролся за спасение заповедного уголка Орла – Дворянского гнезда. Однажды отправился пешком от орловского города Болхова (там Оптин монастырь) до калужского Козельска (Оптина пустынь), и этот путь дал название будущей книге стихотворений, очерков и прозы «Паломничество в пустыню». Нередко вспоминал о воронежской юности – о той поре есть строки в повести «Петров день, или Нота “фа”», в поэзии, в частности, в стихотворении «Воспоминание о Воронеже» (2000):

По Никитинской пух тополиный,

Сколько зим облетело кругом!

Головою качая повинной,

Вспомню я, что забыл этот дом.

Уж каких я не пережил ночек,

Но, как тянет дымком от полей,

Всё звенит мне трамвайный звоночек

С дальней той остановки моей.

А влюблённые словно дворняжки, –

Лишь обтянуты джинсами ляжки

И букетик сирени в руке, –

Говорят на чужом языке.

Я пройду мимо царственных окон

Узкой улочкой той завитой…

Будет пахнуть сирень, и высоко

Будет месяц стоять золотой.

Будет пахнуть сирень, и застынет

Лунный свет на картинке, как воск,

Как песок среднерусской пустыни,

Как забытый газетный киоск.

Телевидение он не любил, говорил жёстко: «Работаю на территории самой ожесточённой борьбы Бога и дьявола». Но и на телевидении, и в Орле вообще у Переверзева всегда были искренние друзья, потому что он сам был человеком совести, добра и справедливости, не спешил встать «с веком наравне» – скорее он был гражданином «серебряного века». Заведующая музеем И.С. Тургенева Людмила Балыкова вспоминала: «У него была богемная походка – по Тургеневской улице шёл, как по парижской мостовой». Он жил с чувством катастрофичности российского бытия, но искал ростки, крупицы надежды.

Владимир Иванович Переверзев умер 27 марта 2009 года… Он испытывал поистине физическую боль за судьбу России. И в его закадровом голосе, и в стихах эта боль была и остаётся ощутима так же явственно, как мороз или огонь.

Алексей КОНДРАТЕНКО,

доктор филологических наук,

председатель Орловской писательской организации

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ (1947-2009)

***

Два слова светятся вдали,

Которым люди верят слепо.

Одно – у неба для земли,

Другое – у земли для неба.

Сквозь времени угарный чад

Душа торопится живая,

А в ней два голоса звучат,

Друг друга не перебивая.

Ты станешь падалью, не строй

Иллюзий, но – построит птаха

(Допустим, ласточка) гнездо

Из собственной слюны и праха.

Пусть время обратится вспять,

Но человек огнём и кровью

Добудет истину опять

И назовет её любовью.

***

Где-то на краю небес,

Рядом с облаками,

Появился странный лес –

Не достать руками.

И не проникал рассвет

Сквозь лесные чащи,

Оставляя малый след

На поляне спящей.

Видно, так уж повелось,

Что на ту поляну

Выходил под утро лось,

От зари багряный.

А у старого ствола,

Всхрапывая тихо,

Настороженно ждала

Алая лосиха.

Был один великий миг

Страсти и печали,

И казалось, что у них

Крылья вырастали.

И летел под ними лес

Вместе с облаками...

Где-то на краю небес –

Не достать руками.

ДЕРЕВУШКА

Словно осторожною рукою

Кто-то тронул сонные дома,

И за вечереющей рекою

Прокатились тихие грома.

Далеко, как будто бы телегу,

Тяжело нагруженную, вброд,

По камням, в преддверии ночлега,

Конь уставший медленно везёт.

Я люблю грозу, но умолкает

Дальний гром, всё дальше за рекой

Молния беззвучная сверкает

Тютчева таинственной строкой.

Эти грозы даже на мгновенье

Никогда уже не полыхнут.

Капли одинокие прозренья

На поля бесплодно упадут.

Вот и всё, и снова стороною

Грозовая туча обойдёт,

Разве что придавит тишиною,

Разве пыль на большаке прибьёт.

Разве выйдет на порог старушка

В тёмном пламенеющем платке,

Чтобы вместе с тихой деревушкой

Долго плыть по медленной реке.

ЕМЕЛЯ

На печи поёт сверчок,

Я к нему, а он – молчок.

Здесь метели по неделе,

Хоть молчи, хоть лопочи.

Хорошо лежать Емеле

На протопленной печи.

Хорошо под буги-вуги

О высоком размышлять,

На российском на досуге

В виски соду добавлять!

Нынче надобно проверить,

Сколько снега у пурги,

Нынче надобно примерить

Скороходы сапоги.

А и лапти подвернутся –

Кто ж лаптям не будет рад!

Если впору не придутся,

Значит, выйдут в аккурат.

Много дела у Емели

На протопленной печи.

А метели – по неделе,

Хоть молчи, хоть лопочи.

Глядь-поглядь: метель опала,

Печь погасла, сам продрог...

Света пригоршня скупая

Утром брызнет на порог.

САХАЛИН

Вместе с тучей, ползущей за ворот,

Как последнюю твердь принимай

Этот юный и пасмурный город,

Этот дикий и северный край.

Этот остров, где слышатся звуки,

Не вошедшие в обиход,

Эту область любви и разлуки,

Где всему свой напев и черёд.

Принимай бытия телеграммы,

Что должно совершиться – вершись!

Не интригою мелодрамы,

А трагедией полнится жизнь.

Смех и слёзы твои – вперемешку,

И снега – на вершинах души.

Принимай телеграммы, не мешкай,

Смех и слёзы твои хороши.

Подпевая неслышному хору,

Принимай до скончания дней

Эти близкие снежные горы

В обрамленье холодных морей.

Принимай! Это только начало, –

И свои возводи города.

Что за музыка там зазвучала?

Я не слышал такой никогда.

МУЗЫКА

Этого не может быть!

Я никогда не поверю,

Чтобы из переплетений дерева и металла

Возникала музыка.

Внутри дерева – дерево,

Внутри металла – металл,

Музыка – внутри чего?

И старик настройщик со мной согласен.

Он возится уже битый час,

Чтобы мёртвые звуки звучали в тон камертону.

Он-то знает, что музыкой здесь и не пахнет,

Просто нужно,

Чтобы инструмент был в порядке, –

Такая профессия, мы понимаем друг друга.

Мы понимаем друг друга.

Просто нужно уметь удивляться,

Чтобы жизнь

Не казалась переплетением дерева и металла,

Стекла и бетона,

Чтоб на каждый сигнал камертона

Неизвестная музыка отвечала,

Словно эхо,

неизвестно

с какой

стороны.

***

Иду с бадейкой деревянной по воду,

Подаренную ночь не торопя.

Звенит конец оборванного провода,

Звенит во тьме морозная тропа.

Под музыку размеренную ворота,

К железному звену кладя звено,

Я задрожу от счастья и от холода,

От счастья и от холода – равно.

Что там мерцает в глубине колодезной?

Темна вода, полна бадья... Гляди!

Как пойманная рыбина, колотится

Студёная звезда на дне бадьи.

Я знаю, что такими вот ночами

В глухой, непроходимой тишине

Она сожжёт холодными очами

Моё жильё с холстиной на окне.

Что ожидает встреча неминучая,

Лишь только снова выйду за порог...

Стоит звезда – печальная, падучая –

Над хлябями нехоженых дорог.

***

Чтоб сумерек продлить очарованье,

Замри перед последнею чертой,

И явится к тебе воспоминанье,

Как из окна сноп света золотой.

Закрой глаза – теперь не надо зренья,

Ещё ночные сны не зажжены,

Но сумеречное приуготовленье

Порой важней явления луны.

Оно наполнит древние колодцы,

Безропотно склонясь перед судьбой,

И, обратясь в слова, переплеснётся

На чистый лист, подставленный тобой.

***

Уже опали наши рощи,

Закутаемся до бровей.

Наверно, можно было проще

Дожить до старости своей.

Как будто крылышками вея,

По льду подошвами скользя,

Наверно, можно веселее,

Но бесприютнее – нельзя.

Какое время наступило

В моих степях, в моих лесах!

Как странно кружатся светила

В моих полночных небесах!

***

Дерева потонули во мраке,

И кусты, и мосты, и дома,

Но встаёт на бессонной бумаге

Чей-то лик, словно Совесть сама.

Я-то знаю, закончена повесть,

Я не знаю, что будет потом.

Словно Совесть встаёт,

словно Совесть,

Белый облак над чёрным хребтом.

То ли годы как сны промелькнули,

То ли сны точно годы прошли…

Я стою в карауле, и пули

Гимнастёрку мою обожгли.

Только смерть, что легка на помине,

Только жизнь, что даётся с трудом,

Никогда уже больше отныне

Не поселятся в доме моём.

***

Жизнь моя, удивительно длинной

Ты казалась… Что кажется – ложь.

Я хотел, чтоб ты стала былинной, –

Ты былинкою в небе плывёшь.

На мосту через эту речонку

Хоть бы раз мне ещё постоять,

Как мальчонка в холодной кепчонке,

Глядя в небо опять и опять.

***

Стало страшно, как только подумал,

Сколько времени прожито зря.

Вот и холодом смертным подуло

От страниц моего букваря.

От рубах, что распахнуты настежь,

От пустых нарисованных лиц,

От страниц, перелистанных наспех,

От постыдных и сладких страниц.

Жил я так, что и свечи знобило,

Но в вечерней и утренней мгле

Что-то всё-таки происходило,

Что-то было со мной на Земле.

Было что-то такое туманное,

Как любовь иль дорога во тьму,

Одинокое, горькое, странное

И доступное мне одному.

***

– Старик, так долго длится ночь

На этом берегу.

Старик, ты должен мне помочь,

Я больше не могу!

Нет света ни в одном окне

И ни в одном глазу…

– Ну что ж, – старик ответил мне, –

Садись, перевезу.

Но с этим берегом простись,

Мы на краю времён.

– Дедусь, как звать речушку?

– Стикс, –

Ответил мне Харон.

* * *

Тенью русской словесности,

Отголоском чужого мгновенья

В нищете и безвестности

Умирает мое поколенье.

Ни войны вроде не было,

Ни беды - так, одни передряги,

А деваться-то некуда,

Кроме белой бумаги.

КАМЕННАЯ КНИГА

Из немоты, из глухоты, из чрева

Земли, которой правда не нужна,

Она встаёт — без нежности, без гнева,

Безумье справа и безумье слева —

Загадочны чужие письмена.

Я знаю, эта книга превратится

В сосну, в ручей, в покатые холмы

И в странницу, и в чистую страницу,

И в никому не ведомую птицу,

И в молнию, разящую из тьмы.

Не дай прожить пустынником, природа!

Дай прочитать холмы и письмена,

Где в каждом камне — продолженье рода,

Где каждый знак — на языке народа,

Где каждый злак родного небосвода

Касается,

где каждый стяг — страна.

Наш канал на Яндекс-Дзен

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"

![]() Внимание! Если вы заметили в тексте ошибку, выделите ее и нажмите "Ctrl"+"Enter"

Внимание! Если вы заметили в тексте ошибку, выделите ее и нажмите "Ctrl"+"Enter"