Правда в том, что литературный процесс сегодня сошёл с магистральных путей, размылся у самого основания, перетёк на страницы малотиражных, порой откровенно самодеятельных и безграмотных сборников и книжечек, которые сегодня каждый тренирующийся в стихосложении человек способен издать за собственный счёт или за деньги спонсора в сотнях мелких издательств и типографий. Эти ничтожные тиражи несопоставимы с теми, что были раньше, что имели – пусть и с большим трудом и многолетним ожиданием – начинающие и получившие признание писатели и поэты. В нынешнем практически никем не контролируемом потоке графоманства, порой в отсутствие профессиональной редактуры и элементарной корректуры, очень трудно бывает выловить настоящие поэтические открытия и ещё труднее переломить внедрённую в сознание современного читателя психологию верхоглядного ремесленника, ниспровергателя всяческих правил и основ, считающего, что истинные профессионалы (да ещё с корочками писательского союза!) – это никому не нужные и не интересные рудименты от поэзии, а важно и интересно то, что сочиненно им, независимым от всего и вся, что худо-бедно напечатано где-то или размещено на поэтических порталах, а затем прочитано на узкоцеховых вечерах, в кругу своих благожелательных соратников по стихосложению. Критерии подлинного искусства размыты и отброшены за ненадобностью; стало дурным тоном сверять свои вкусы, интересы, пристрастия, эстетические воззрения с безусловными литературными образцами и авторитетами. Мир самодеятельной поэзии раздробился на мириады крошечных осколков, сбился в группки и салоны, слепился вокруг сайтов и новомодных фестивалей. И вчерашние сочинители стишков для школьных и студенческих стенгазет вдруг возомнили себя поэтами. Все стали вдруг «талантливыми» и «известными» и раздают друг другу премии, неизвестно откуда взявшиеся. И величают только свой круг сочинителей, в котором сплошь и рядом только «громкие» имена! Да вот вопрос - насколько далеко слышен этот «гром» и далеко ли распространилась эта «известность»? Но настоящая-то поэзия осталась и никуда не исчезала! В нашей памяти по-прежнему сохраняются гениальные поэтические формулы – образы, рожденные в разные века и десятилетия простейшим сочетанием слов, звуков и ритмов. И вот я становлюсь невольным свидетелем удивительной сцены: молодой человек, остановившийся поздней порой со своей спутницей у живописного обрыва над Стрелецкой слободой, читает ей негромко знаменитые строчки из ломоносовского (!) «Вечернего размышления о Божием величестве при случае великого северного сияния»: «Открылась бездна, звезд полна; В творчестве любого, не лишённого поэтического чувства, сочинителя есть подобные поэтические образы, те прозрения, которые рождены Божеским озарением, словно надиктованы свыше, созданы на стыке времён, на границе высокого и низкого, почерпнуты из драматического опыта собственной судьбы или судеб своих соотечественников. Быть может, тот или иной поэт не создаст больше ничего лучшего, запоминающегося. Но останется в нашей памяти именно этими строчками - своим редким, пронзительным открытием мира чувств, удивительно свежим, незаболтанным представлением о человеке и природе, окружающей нас. И наши потомки спустя годы вдруг столкнутся с этими удивительными строчками и, как и мы, поймут, что жили и творили до нас и рядом с нами поразительные художники – с негромкими порой именами, с неяркими судьбами, не всегда имевшие большие награды и тиражи книг, не избалованные должным читательским вниманием… В рубрике, которую мы открываем, будут представлены (не всегда в алфавитном порядке) курские поэты – живые или ушедшие от нас, члены творческих писательских союзов или начинающие литераторы, отмеченные премиями и публикациями или имеющие за плечами скромные книжечки и странички в коллективных сборниках и альманахах. Единственным критерием станет только присутствие в публикуемых строчках подлинного поэтического чувства, безусловная образность и красота слова. Каждый из курских поэтов будет представлен стихотворениями, которые, на мой взгляд, наиболее ярко характеризуют его дар, являются настоящим откровением. И я хотел бы, чтобы они прозвучали для вас именно такими – единственными и неповторимыми высказываниями, благодаря которым мы и запомним эти имена. Таким образом, составится своеобразная «Курская поэтическая антология», которая, безусловно, не будет лишена субъективности, но сможет положить начало антологии другой, дополненной вами, читатели, если вы захотите и в дальнейшем открывать для себя материк многоголосой, по-настоящему талантливой и неповторимой поэзии.

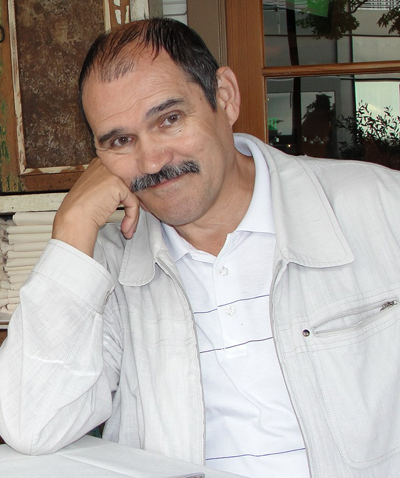

ВИКТОР ДАВЫДКОВ Не удивлюсь, если немалая часть читателей, услышав о Викторе Давыдкове, вспомнит и отметит его прежде всего как историка и философа. В этом нет ничего удивительного, потому что Виктор Иванович, посвятив себя поэтическому творчеству ещё в начале 70-х и выпустив сразу же замеченные и отмеченные коллегами и известными критиками первые сборники – «Соловьиный май» (1989) и «Чаша жизни» (1992), - в 90-х стал активно вторгаться в сферы, казалось бы, далёкие от поэзии. В книге «Вторая весна» (1996), которую он писал уже будучи принятым в Союз писателей России, целый раздел был посвящён его прозаическим размышлениям о душе, об основных философских теориях познания и развития мировой цивилизации. А три года назад он обобщил свои размышления и издал книгу философских заметок и эссе под характерным названием «Древо философии». Полагаю, что внимание к краеугольным законам и вопросам нашего бытия, к его трагическим изломам было в какой-то мере предопределено местом рождения Давыдкова. Ольховатка Поныровского района стала не только его малой родиной, но и той точкой на карте России, где 72 года назад решалась её судьба, судьба всего мира. Вот почему вполне закономерным стало ещё одно проявление таланта Виктора Давыдкова – написание им весьма основательного историко-публицистического исследования «Анализ Курской битвы» (2005) – труда, скрупулёзно прочитывающего страницы великого сражения, расширяющего для нас его масштабы, по-новому высвечивающего его узловые точки и одновременно с этим полемизирующего с традиционными представлениями о Курской битве как о битве едва ли не единственного по значимости Прохоровского танкового сражения. И всё-таки не ошибутся те читатели, которые назовут Виктора Ивановича философом. Потому что в своём поэтическом творчестве, в той значительной его части, представленной многочисленными картинами родной природы и отчего края, порой сведёнными к ёмким и афористичным четверостишиям, а то и двустишиям, – он, конечно же, мудрец. Мудрец – без нарочитого мудрствования, мудрец - от земли, от традиционно-народного, поэтически-возвышенного охвата мироздания, в котором христианское сочетается с языческим, о чём свидетельствует, например, целый цикл его словно подслушанных и эмоционально озвученных заговоров, пронизанных древними верованиями и упованиями. В одном из лучших стихотворений Давыдкова «Чаша жизни» сосредоточена квинтэссенция этого особенного, исконно крестьянского постижения мира – в равной мере земного, одушевлённого, чуткого на родные созвучия и слова, и - горнего. И здесь закономерно возникают и часто пересекаются мотивы неизбежного круговорота природы и неизбывности душевных терзаний и духовных прозрений чувствующего и мыслящего человека. Именно в этом соединении вещного и небесного и сосредоточены - в образных координатах мудро-интуитивной давыдковской поэзии – бытийный смысл и предопределённость нашего земного существования. В круг этих постоянных мотивов органично вписываются яркие и полнокровные циклы его стихотворений (например, замечательный по содержанию и охвату красивейших уголков Курщины цикл «Места заповедные»). Поэт сердцем своим постоянно обращён к благоуханному и прекрасному отчему краю – с удивительным многообразием и неповторимостью его цветов, трав, дерев, полей, лугов, лесов, ручьёв и речушек. В своих плотно прописанных, по-крестьянски обстоятельных высказываниях он являет свою нутряную связь с неохватным и прекрасным русским миром. И потому закономерно возникает поэтическая формула истоков его соучастия в этом мире: Я источник красоты, Значительное место занимает в его творчестве и любовная лирика. Она эмоциональна, памятлива на пережитое и часто обжигающе чувственна. Но эти стихи лучше читать, оставаясь наедине с откровенными и в то же время целомудренными строчками… …Когда-то, почти в начале своего творчества, вспоминая детство и нелёгкий крестьянский труд сверстников своих, Виктор Давыдков написал: Тот труд тяжёлый, как геройство, Эти же слова можно обратить и на самого поэта. Он не только продолжает трудиться «честно, на пределе», но и каждой новой книгой радует и удивляет нас неутомимостью творческой души, взращённой и одухотворённой родной землёй… |

|||||||||||

Виктор ДАВЫДКОВ

* * * * * * ИЗ ИСТОРИИ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ ПОХОРОНЫ ОТЧАЯ ЗЕМЛЯ СОНЕТ Да будут с верой подняты вверх лица, Твердыне скорби и твердыне духа, - Где дивное разнообразье жизни, * * * * * * |

ЧАША ЖИЗНИ Идёт по кругу чаша жизни, * * * Ах, почему мне кажется, что в мае ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ * * * ДЕРЕВЕНСКИЕ СТАРУШКИ ЛЕТНЕЙ НОЧЬЮ |

||||||||||

| Продолжение следует | |||||||||||

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"

|

|

| Внимание! Если вы заметили в тексте ошибку, выделите ее и нажмите "Ctrl"+"Enter"

|

Неправда, что поэзия сегодня не нужна. Неправда, что стихи сегодня не читают.

Неправда, что поэзия сегодня не нужна. Неправда, что стихи сегодня не читают.