АЛЕКСАНДР СУДЖЕНКО Пожалуй, мало осталось на карте России уникальных по красоте мест, которые бы не рождали и не пестовали своих талантливых детей – художников, поэтов, музыкантов. Тех, кто впоследствии, повзрослев, будут благодарно воспевать отчий край, чувствуя с ним, «самую кровную, самую жгучую связь». Почему-то вспоминается первое посещение родового гнезда нашего замечательного земляка – писателя Константина Воробьева - в Нижнем Реутце Медвенского района. От стен скромного деревенского домика, где он родился и провёл юные годы, разворачивалась такая захватывающая дух панорама родной русской земли, что и без лишних объяснений было понятно, что могло трогать с малых лет душу будущего писателя, что не давало забыть ему притягательную силу курских просторов в далёком Вильнюсе, приютившем его в нелёгкие послевоенные годы, и почему именно на этой земле возник и проявился у простого деревенского мальчика уникальный по силе и проникновенной глубине дар художественного слова. То же самое можно отнести и к малой родине и судьбе суджанского поэта Александра Судженко. Он родился в далёком 1944 году в красивейшем уголке курского края под названием Горналь - в местах древних курганов и поселений, близ меловой гряды, тянущейся от Гуево к югу, неподалёку от старинного, в ту пору полуразрушенного Белогорского Николаевского монастыря, основанного еще в XVII веке рядом со знаменитым Фагором, с вершины которого открывается неповторимая панорама окрестностей: неспешно несущий свои воды Псёл, красивейшие заречные луга, а за ними – уютные, сплошь в зелени, малороссийские селения – городок Мирополье и село Александрия… Здесь невозможно было не стать поэтом, получив в наследство эту древнюю землю и эти сине-зелёные дали. И, разумеется, получив свыше тот уникальный поэтический дар, который не каждому смертному даётся… Совсем не случайно, как мне кажется, Александр после школы решил поступить в Обоянский библиотечный техникум, который окончил в 1972 году. Но его с юности тянуло не только к книгам, к поэтическому слову, но и ко всему, что связано с творчеством. Более десяти лет он заведовал Горнальским сельским клубом, работал директором Беловского районного дома культуры. А в последние годы был заведующим отделом, корреспондентом ряда районных газет… Ему, безусловно, было дано настоящее поэтическое чувство, которое не заменишь никаким филологическим познанием стихосложения. Сызмальства его душа была настроена очарованно лицезреть окрестную красоту, петь радостно-печальную песнь родной земле, маме своей и друзьям, слагать сердечные, порой обжигающие, проникнутые светлой горечью строки… И надо сказать, его старшие товарищи по поэтическому цеху, в том числе Алексей Шитиков и Юрий Першин, не только по достоинству оценивали его самобытный лирический дар, но и помогали ему оттачивать мастерство, занять достойное место в курской поэтической иерархии. В частности, Алексей Шитиков отмечал обнаженную, «часто до самых болевых точек искренность» поэта, его лирическую нежность и творческую смелость, выстраданную судьбой гражданскую позицию «патриота своей Отчизны»… Стихи Александра Судженко печатались в областных и центральных газетах, в журналах «Подъем», «Наша жизнь», «Рабоче-крестьянский корреспондент», а также в коллективных сборниках, выходивших в разное время в Москве и Воронеже. Но при жизни ему удалось выпустить только два сборника: «Горькая свадьба» и «Оклик с Фагора». Последний – в 1996 году, за 10 лет до смерти. В мягкой обложке, тонкий по объему (всего-то 64 малоформатные странички!), но весомый по содержанию сборник «Оклик с Фагора» подводил существенные этапы поэтической судьбы 52-летнего поэта. Алексей Шитиков в предисловии к сборнику написал: «Поэту удалось и на малых бумажных площадках поведать немалое о времени и о себе». Курские писатели на своём собрании рекомендовали принять Александра Судженко в Союз писателей России, но, к сожалению, документы до окончательного утверждения в Москве так и не дошли… Судьба не всегда баловала Судженко. Он был не слишком защищенным и не слишком согретым в этой жизни. Да и сам давал к этому повод, не всегда следуя прагматичной логике житейского бытия. Вспоминаю не слишком частые встречи с ним в разные годы, а особенно в последние, не всегда отмеченные семейным приютом и здоровьем. Нередко тяжёлые думы посещали его поэзию, как и многих неравнодушных русских людей в подлые 90-е годы: В моей Горнали, а не где-то: Но он не собирался сдаваться судьбе и болезням… Когда-то Александр написал в коротком, но ёмком стихотворении об извечных человеческих утратах – телесных и духовных: Потеря зренья – горе, но не смерть, У него, к счастью, сердце было зрячее, охватывающее своим беспокойным взором все красоты, радости и тревоги отечества своего. И хотя в последние годы он был вынужден жить в Курске, но всё же упокоился в родных краях. Похоронили Александра Судженко неподалеку от его горячо любимой Горнали – на сельском кладбище в Гуево… Стихи Александра Судженко публикуются по сборнику «Оклик с Фагора» (Курск, «Крона», 1996). |

|||||||||||

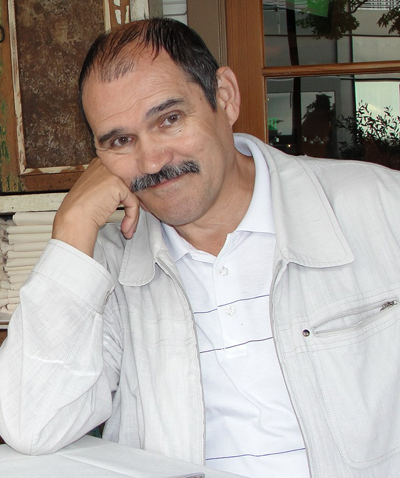

Александр СУДЖЕНКО

ОКЛИК С ФАГОРА ТРЕВОГА В ГОРНАЛИ * * * * * * |

МОЛИТВА ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ДЕКАБРЬ * * * * * * Когда-то я крестился гирей, ПОЛЕ-ПОЛЮШКО УДАЧА А ПОГОДА КАНИТЕЛЬНАЯ

|

||||||||||

| Продолжение следует | |||||||||||

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"

|

|

| Внимание! Если вы заметили в тексте ошибку, выделите ее и нажмите "Ctrl"+"Enter"

|